木造住宅の耐震診断では、現状建物の「重い屋根」、「軽い屋根」という条件下で、「面積あたりの必要な水平耐力」が変わります。もちろん、「重い屋根」>「軽い屋根」という形になります。

診断を元に計画する耐震改修工事では、壁や筋交いなどに対して補強や足し合わせを行い、必要な水平耐力をクリアする計画を立てるわけですが、時には、

「屋根の重量を軽量化する改修」

をしてしまうこともあります。屋根の重量を軽量化することは、必要とされる耐力を軽減させることになりますので、屋根を改修するだけで「評点1.0をクリアする」なんてこともあるわけです。これが顕著なのが、経験上、住宅の2階の耐震評価で、「改修不要」となることも多いです。また、改修が必要としても、どこかの壁1枚分で十分だったりという感じです。これは古い住宅の2階部分が今一般的に建築される住宅様式のような「総2階」といわれるような形式ではなく、あくまでも2階がサブ的に2部屋ほどあるだけの建物が多いこともあり、極端に2階面積が小さいことからきます。

余談になりますが、このような住宅形式では、1階にかかる水平力が、2階部分が載っている部分が極端に小さいため、偏った力が加わりやすくなり、1階に必要な耐力を割り増す必要がでてきます。専門的には「形状による割増係数」と言っていますが、上階の短辺が6m未満の場合は割増するルールがあります。

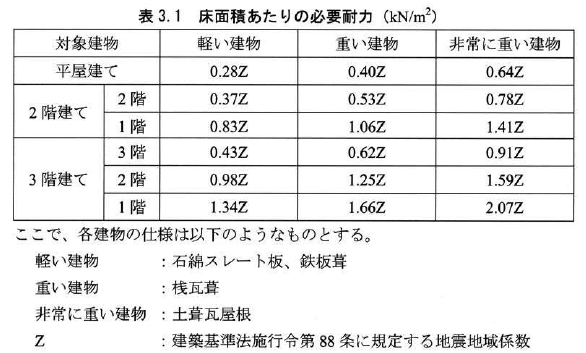

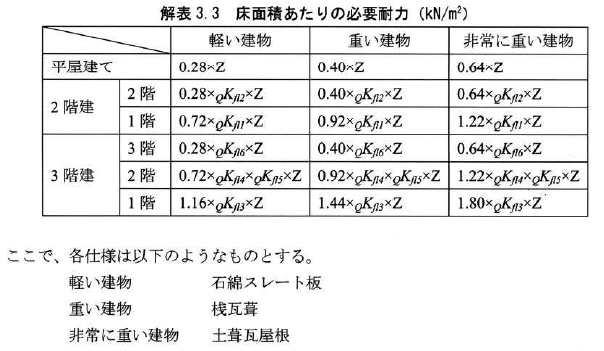

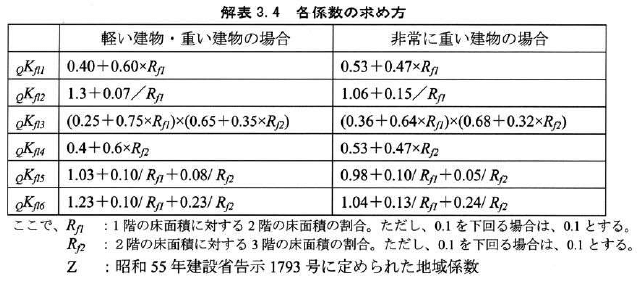

さて、屋根重量が必要耐力に影響するのは評価する際の係数がかわることにあります。以下がその表です。

日本建築防災協会 2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法より

日本建築防災協会 2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法より

2つあるのは、1階と2階の面積の比率と、屋根の重量で微妙に掛け合わせる係数を変化させているためで、これが「精算法」と言われる理由です。

日本建築防災協会 2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法より

なお、実際の診断業務では、略算法を使うことはまずありません。略算法は、ざっくり出す分にはよいですが、どうしても過剰に評価することになりますし、建物の形状による影響をほとんど見ていないので、実際に改修計画を立てる際の評価で略算法を採用することはないです。

この表からみてもわかりますように、単に「軽い屋根」、「重い屋根」での比較だけですと、精算法での1階においては、

軽い屋根1階 0.72

重い屋根1階 0.92

ですので、必要耐力の評価は22%減ります。2階にいたっては、

軽い屋根2階 0.28

重い屋根2階 0.40

で、30%も減ります。この結果を耐力の評価の側面から見ますと、重い屋根を軽い屋根に変えるだけで、耐震性は、1階で20%、2階で30%アップするということになります。それだけ内部の壁を改修する必要がなくなるわけです。

気になるのはコストの面ですが、一般的な古い家の屋根は、福井においては、1階の屋根は瓦棒などの金属屋根ですが、2階の屋根を瓦屋根にしている事例が多く、結果として「重い屋根」としての評価になっているだけなのと、2階の面積は1階に比べてかなり小さく屋根の面積も少ないことから、内部壁の改修箇所を増やすよりもコストを抑えた計画を行うこともできます。

また、その2階の屋根も新築時から一度も葺き替えしたことがない屋根で劣化も進んでいることや、雨漏りなどの不具合を生じていることもあって、その部分で発生する「劣化度」を改善する結果にもつながります。

ですが、実は、常にそういった提案のほうがよいか?と言いますと、そうでもないのです。

耐震診断での耐力壁の評価は、あくまでも「壁の耐力」の評価でしかありません。確かに劣化度をはじめとする経年劣化の低減や、接合箇所の状況による低減、さらに基礎や地盤の状況での低減や割増などの考慮はなされていますが、構造体そのもののの状況の細かな考慮というのはなされていません。

例えば、「古民家」と言われるような住宅の場合ですと、柱の太さなど300mmくらいあるものが立ち、掛かっている梁なども360mm以上の大きなもので作られている建物ですと、105mmや120mmくらいの細い柱で組み上がっているような建物とはちょっと違う物理的挙動が発生します。

ちょっと簡単な例として「漬物石が載った樽」を想像してみてください。

漬物石は、樽の中の余分な水分をとるために蓋の上から「重し」をかけるためのものですが、このような状態の樽が仮に地震が来たとしてひっくり返るものでしょうか?w 確かに樽の中に漬物が入っていない状態だと、軽いために転倒するかもしれません。また風で樽が吹き飛ぶこともあるかもしれません。でも、中身がある程度あって、さらに漬物石が載る状態では、ひっくり返ることはないと思います。

これは「重量による抑え込み効果」、「カウンターウェイト」といわれるものです。重量が重くなると耐震性が低下するのは、ある一定の範囲の構造レベルでは言えることですが、柱や梁が極端に大きくなり、かつ、全体の重量も極端に重くなると、地震時の水平力を受けたとしても。その水平力が建物が動き出すレベルの力にならないわけです。もっとわかりやすい例では、庭石が地震で動くことはないのと同じですw 石垣は積んであるだけなので崩れますがw

つまり、重さを重視して構造をつくっているような建物では、このような軽量化はかえって危なくなるわけです。建物の面積や高さ、形状にもよりますが、軽量化で効果があるのは、おおよそ現代風の細い柱でつくられている建物でしかないのです。