以前のブログでもテーマにしました「完了検査を受けていない1/2超の増築案件」について確認申請を提出いたしました。

2025年4月の法改正の境目ということもあり、その扱いを迷っておりましたが、設計自体は改正法でも現行法でも対応できるようにしたため、基本的にどっちでだしても問題ないのですが、3月着工ということであれば、審査は旧法でしか行えないので旧法レベルでの審査となります。つまり、住宅であれば4号建築物としての審査になります。

さて、以前のブログでも取り上げましたが、今回の案件は、「完了検査済証がない」ことと「計画上、既存の1/2以上の増築」という2つの点で申請が難航するということを想定しておりました。これは、現行法であろうが新法であろうが、完了検査済証がないという時点で元々の建物が法適合してるという証がないということになり、増築時点で適法であるという証明をしなければならないというハードルが待ち構えています。

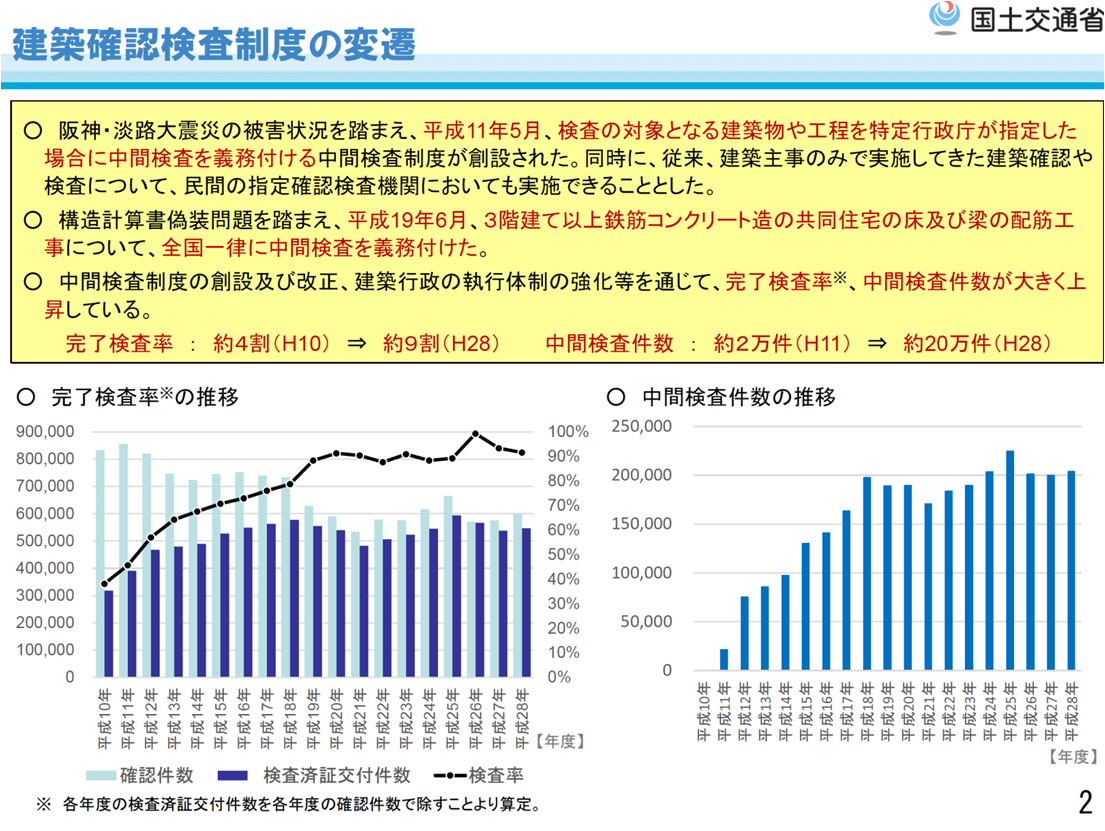

ですが、現実問題として検査済証のない建築物というのは、国土交通省からの資料にもあるように、平成10年においても全申請数に対して30%程度の検査率しかありませんので、それ以前になれば完了検査を受ける物件は住宅においてほぼない状態であったことが予測されます。

しかし、国策としてストック社会への転換に向けて、既存建築物を改修し有効に活用していくことが求められている現状では、検査済証がないからといって、その建物の改修等により活用することを妨げるようなこともできないというジレンマがあり、法適合と過去の資産の有効活用を両立できるような法的な手続きの整備というものが求められていたわけです。

国土交通省では、「既存建築物の活用の促進について」というタイトルで、ホームページ上で情報発信をおこなっています。

そこに現行法においては、

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

という項目で一定の指針の整備がなされています。(ただし、令和7年3月31日までの運用)

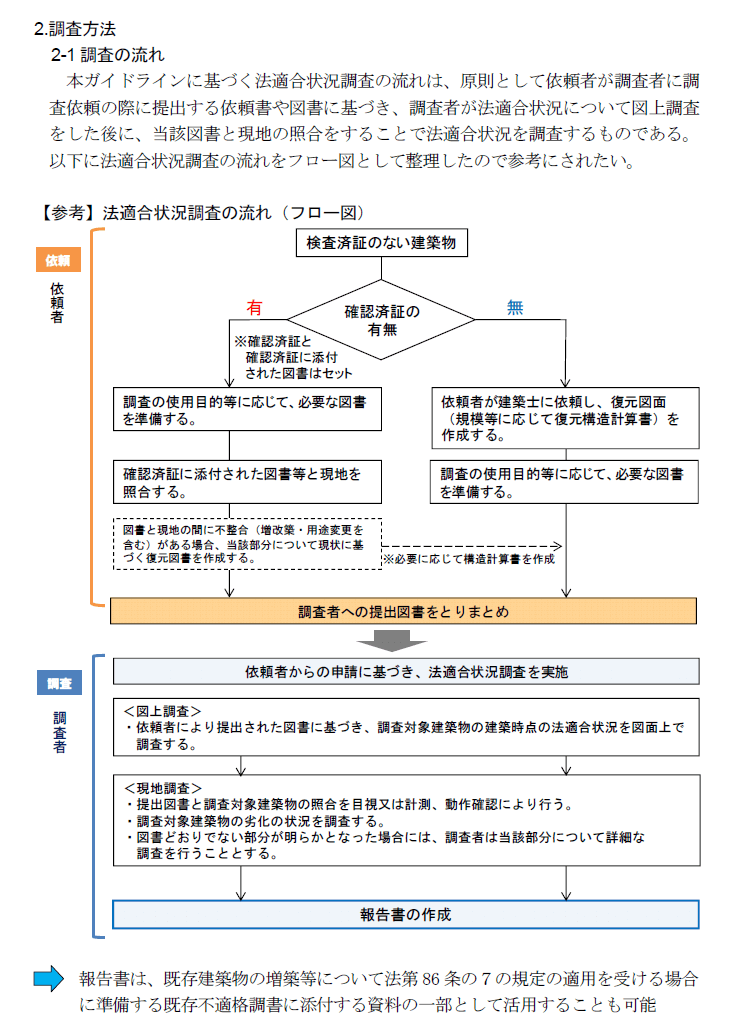

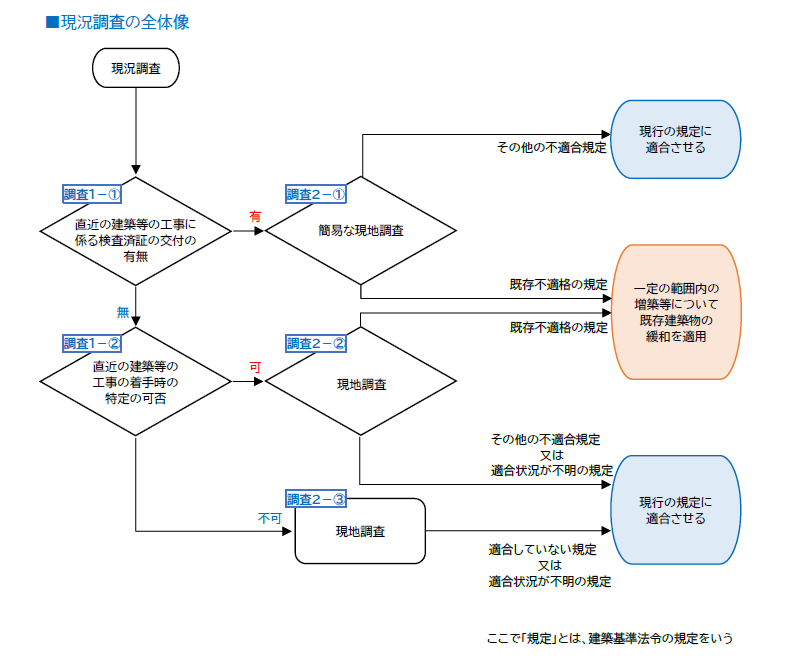

ここで、検査済証のない建築物に対する「法適合調査」のフロー図が紹介されています。

ざっくりいいますと、建築士がその建物の「現況状況」を調査した上で、建築基準法の関連各法文に準拠しているかどうかの判断を行うわけですが、それを報告書としてまとめて、増改築の確認申請において添付書類としてつけることで、増改築計画に対する法適合審査資料にするという流れなわけです。

ところが、この調査の段階で、原則、目視調査になるわけで、目視できたかどうか?という部分での証明としては写真撮影でしかありませんし、すべての箇所の写真が必要なのかといえば、おそらく審査機関や行政サイドで温度差があると思います。

都会においては防火や耐震の側面で、かなり構造的、防火避難規定的な部分で厳しさが出ると思いますし、逆に、地方になれば、人口減少等の問題もあって多世帯同居を進める上でも改修や増築の必要性が高まり、あまり法的な部分で縛りを強化しても、そういった施策の足かせにしかならないという部分もあります。

また、もっと根本を言えば、法適合することは「当たり前」のことであって、法適合していないことを肯定してしまうような結果になれば、不公平感が出ることになりますので、このあたりのさじ加減というのは非常に難しいと思います。そして、これまで4号といわれ、かなり法的な緩和の大きかった住宅においても、今回の改正基準法によって法適合を求められる範囲と法的な手続き上の緩和が少なくなることもあり、その対応に設計する側も、審査する側も追われることになります。

そこで、先ほどご紹介した、国土交通省の「既存建築物の活用の促進について」というホームページでは、

「既存建築物の現況調査ガイドライン」

として、これまでの「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を改訂する形で一本化することを告知しています。また、緩和規定などを再整備した、

「既存建築物の緩和措置に関する解説集」

も発表し、具体的なケースを取り上げ法的な手続きをどのように進めるかを解説しています。どちらも、令和6年12月付けで第一版が公開されていますので、ホントに最近の情報になります。

ここで、現況調査に関する考え方をもっと簡易に考えられるようなフローを紹介しています。

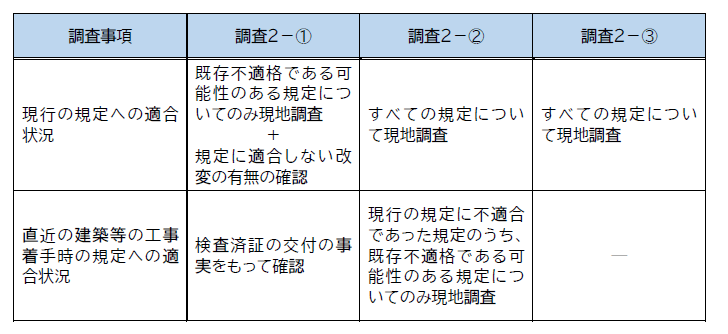

ここで、調査については、そのパターンが紹介されています。

つまり、最悪のケースへの調査というのは、「調査2-③」となるわけですが、今、取り組むであろうと想定されるパターンとしては、その大半が調査2-②となり、フロー図の真ん中のモード、「一定の範囲で緩和を適用」に入るというわけです。

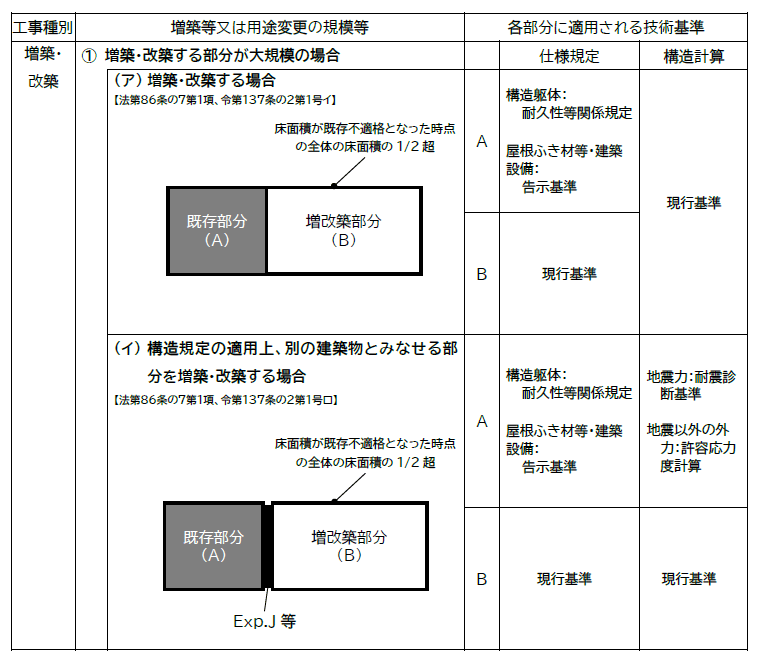

では、この「緩和」という部分ですが、これを解説しているのが、「既存建築物の現況調査ガイドライン」なのです。今回のような1/2を超すような大規模な増改築の場合に、何をどう適合しているか?を調べるのか?という部分がしっかりと解説されています。

特に、構造と防火という側面でしっかりと解説されているのですが、構造という部分では「目視」を重視した調査で問題がないことが求められる技術基準で明確になっています。

この表は住宅だけではなく、非住宅でも採用されます。したがって、「仕様規定」と「構造計算」と2つの側面でみています。各部分に適用される技術基準として、仕様規定でクリアするのか、構造計算でクリアするのか、という部分での違いの記載になりますが、ここで重要なのは、AとBの部分での審査で「構造計算」を求めるような規模や建築物のカテゴリーであれば「構造計算」を現行基準に適用させることを求められるわけですが、「構造計算」を法的に求めないのであれば、仕様規定に準拠することで法基準がクリアできるというわけです。結論として、1/2を超えるような大規模改修においても、一般的な住宅規模であれば、既存部分Aは耐久性等関係規定と、屋根ふき材の規定でよいことになります。

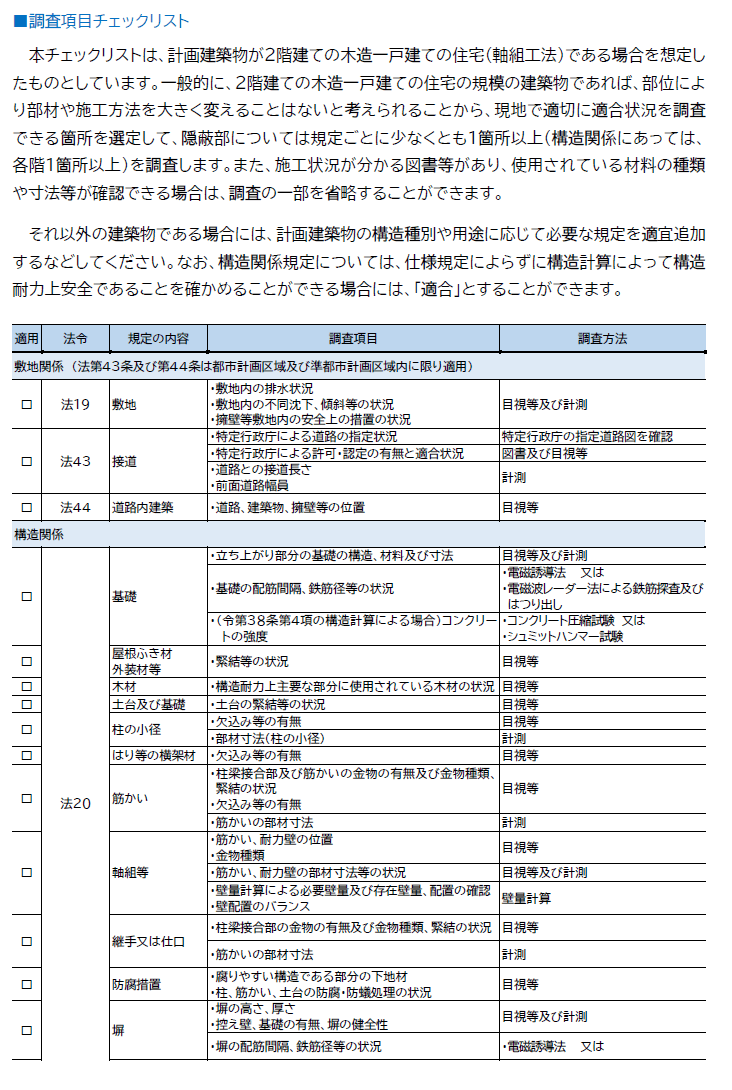

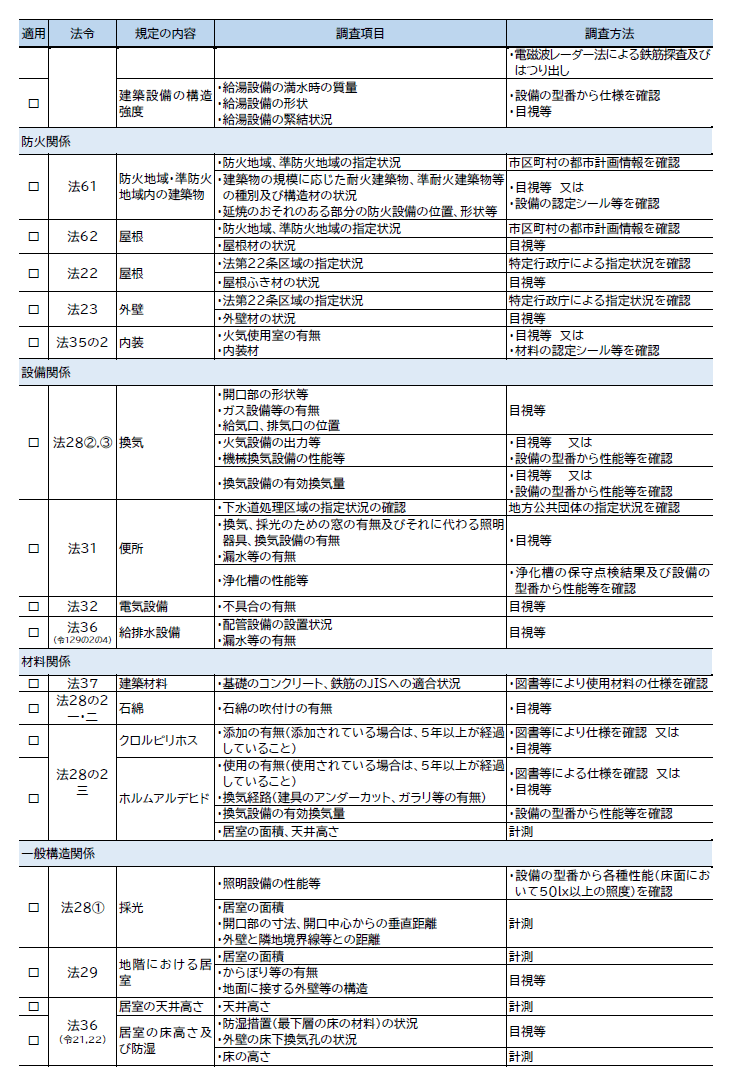

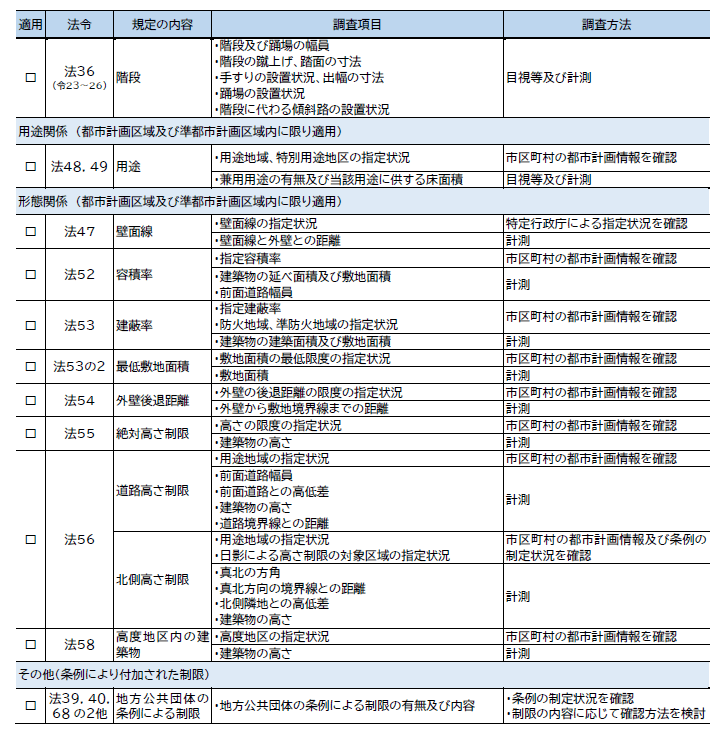

このように、きっちりと審査基準が明確になされたことで、審査での指摘に対する抗弁もかなり具体的にできるようになっています。ちなみに、以下が住宅レベルで求められる法適合の調査項目のリストです。PDF資料から抜粋しています。ある意味、これだけを調査できれば「検査済証」がなくてもちゃんと増改築の確認申請ができるというわけです。

なお、

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(令和6年3月29 日付国住指第434 号、国住街第160 号)

という、国土交通省 住宅局からの通達が出ています。これは後々、手続き上の根拠になりうる通達です。