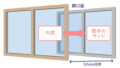

住宅等の耐震診断を行う上で、柱や壁の配置やその長さ、量などはたいへん重視されるところなのは間違いないです。もちろん、柱が多くかつ太い住宅のほうが一般的な言い方をすれば耐震性は高いといえますし、また、柱と柱で構成される壁があればあるほど、また、窓などの開口部といわれるものが少なければ少ないほど耐震性はアップするとも言えます。ところが、その壁や柱の状況によってはむしろ耐震性が低下する可能性があります。以下の画像をご覧ください。

耐震性を評価する上では、画像にありますように、戸襖などの上の部分に「壁」が存在していれば、その壁も耐震性に寄与する壁として評価します。この壁を「垂れ壁」部分といいますが、この「垂れ壁」がしっかりしすぎればしすぎるほど、実は、柱にかかる力が変化するのです。

一般的に「耐力壁」と言われるのは、土台から2階の梁あるいは2階の梁から屋根の梁までの間で構成されていて、柱の途中で止まっているようなものではありません。画像のような「垂れ壁」が仮に相当強固な壁だとすると、柱の途中の部分で相当な力がかかることになります。この力が柱を途中で「曲げる」力にかわり、柱が耐えられなければ「折れる」のです。

柱が耐えられるかどうかは、「柱の太さ」に関係します。この画像の住宅の場合、いわゆる日本家屋としての和風の真髄がデザインされているように、大開口の窓が建物周囲に連続的に配置されています。つまり、耐力壁がほとんどありません。そのため、この「垂れ壁」の部分に集中してこの部分に相当な力が加わったわけです。そしてその結果、柱が折れてしまったというわけです。

これだけみると、この垂れ壁がなければよかったのか?という考えも出てきますが、その場合は揺れに対応するのは壁ではなく、柱と梁の「接合部」でもつことになりますので、おそらく対応ができないため、柱から梁がはずれ、全体が瓦解することになったでしょう。

実は「伝統工法」といわれる、純和風でかつ古い木造住宅の場合、画像にあるような部分の柱が極端に太く、その径が180mm~240mmなどの手を廻して抱える感じの太さがあります。伝統工法の住宅でも震災などで倒壊を免れる建物は総じて「柱が極端に太い」ということがいえます。柱の太さによってその重量により揺れに対しての「ずれ」をある程度防ぎ、かつ、画像のような状況でも柱に曲げに対して十分な耐力があることで折れることを防いでいるというわけです。

耐震改修では「耐力壁」を増強させることだけでなく、こうした力が集中してしまうようなところをできるだけ低減させることも工夫の一つとなります。