福井県が主催する「盛土規制法の制度概要説明会」が開催されたので聞きに行ってきました。

これまで大規模な土地開発に関する法律というのは「宅地造成等規制法」というものがあるだけで、この法律は、「宅地造成による崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するための規制」を定めているにすぎません。言い換えれば、「宅地造成」しなければこの規制にはひっかからないという状況でした。

ところが、皆さんもご存じかと思いますが、2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で大雨に伴って「盛土」が崩落し、大規模な土石流災害が発生し、死者28名、住宅被害98棟という甚大な被害をもたらしてしまいました。また全国的にいたるところで崖崩れ、盛土崩壊の災害が発生しました。このような状況を踏まえ2022年(令和4年)に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制されることになりました。

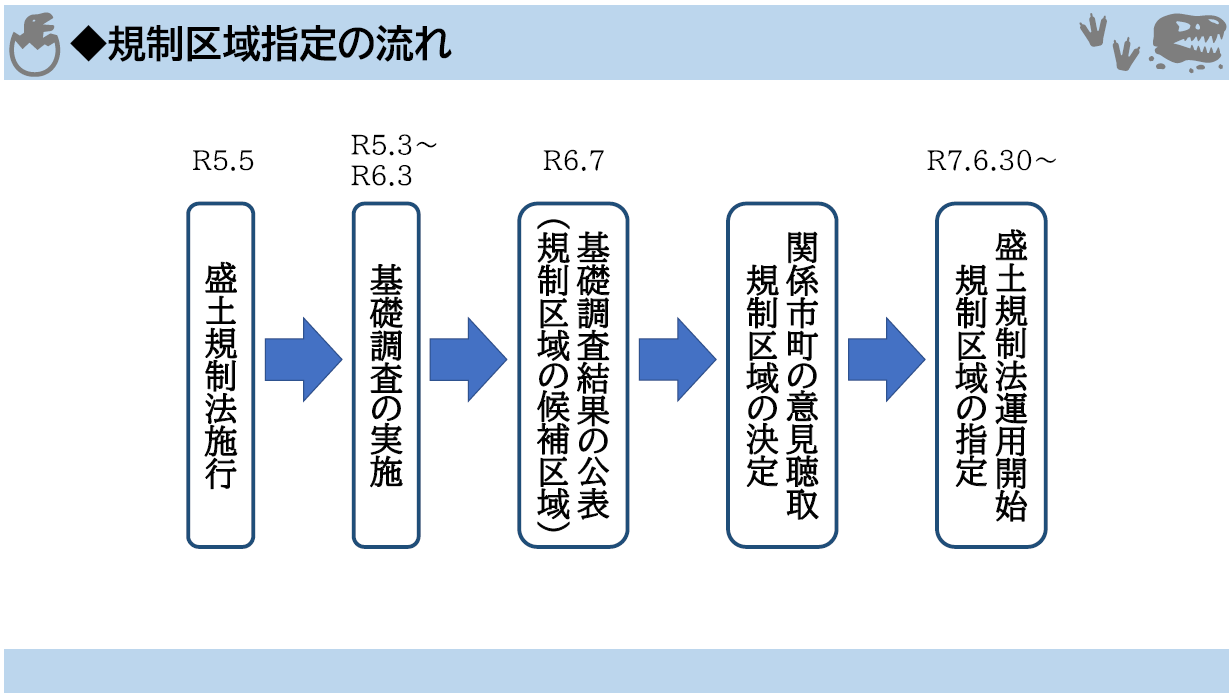

令和4年に改正ということで、すでに法律が施行されているのですが、どうして令和7年の今ごろとなったのか?といいますと、規制区域指定のための地方自治体の調査決定に時間がかかっていたというのが理由です。

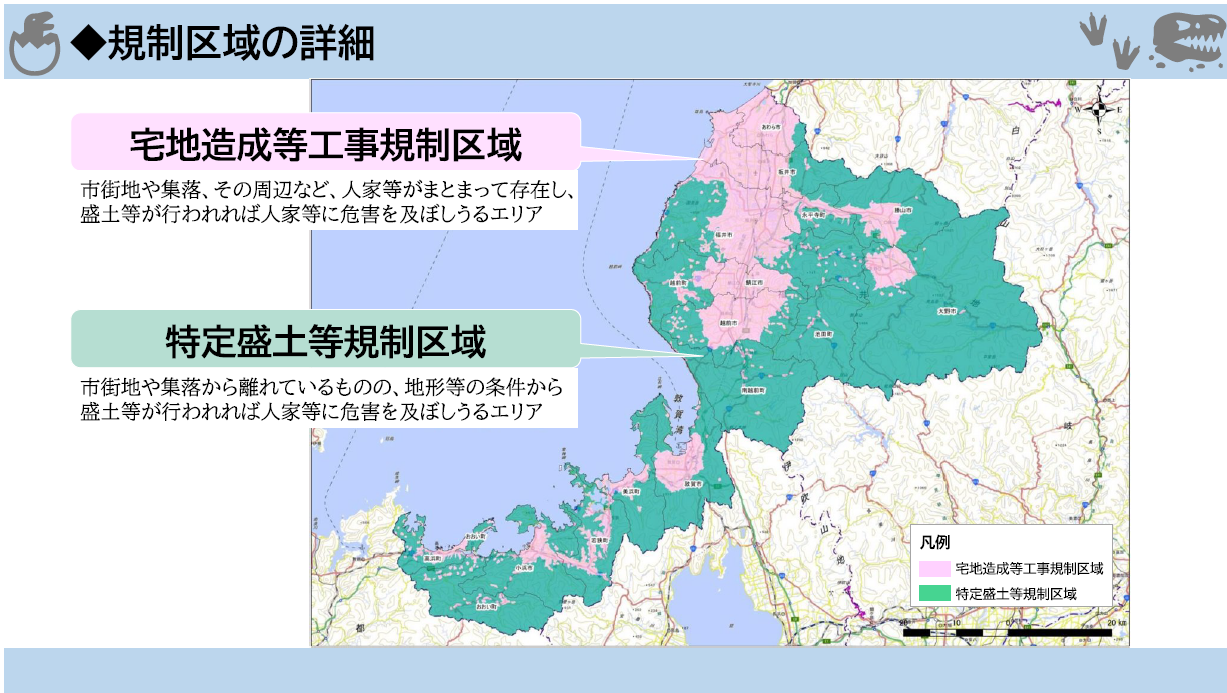

今回、福井県における「盛土規制法規制区域」は、「福井県下全域」となります。規制区域は2つの種別にわかれます。1つは「宅地造成等工事規制区域」で2つ目は「特定盛土等規制区域」という種別です。

ざっくり言えば、市街化区域は「宅地造成等工事規制区域」で、山間部などは「特定盛土等規制区域」というわけですが、土地の状況を変えるのであれば(以下、形質を変えるという)、このどちらかの規制を福井県内どこでも受けるということになります。

この2つの規制区域ですが、

「宅地造成等工事規制区域」>「特定盛土等規制区域」

という感じで規制内容が変わりますが、その違いは「届出」か「許可」か?という区分けになります。

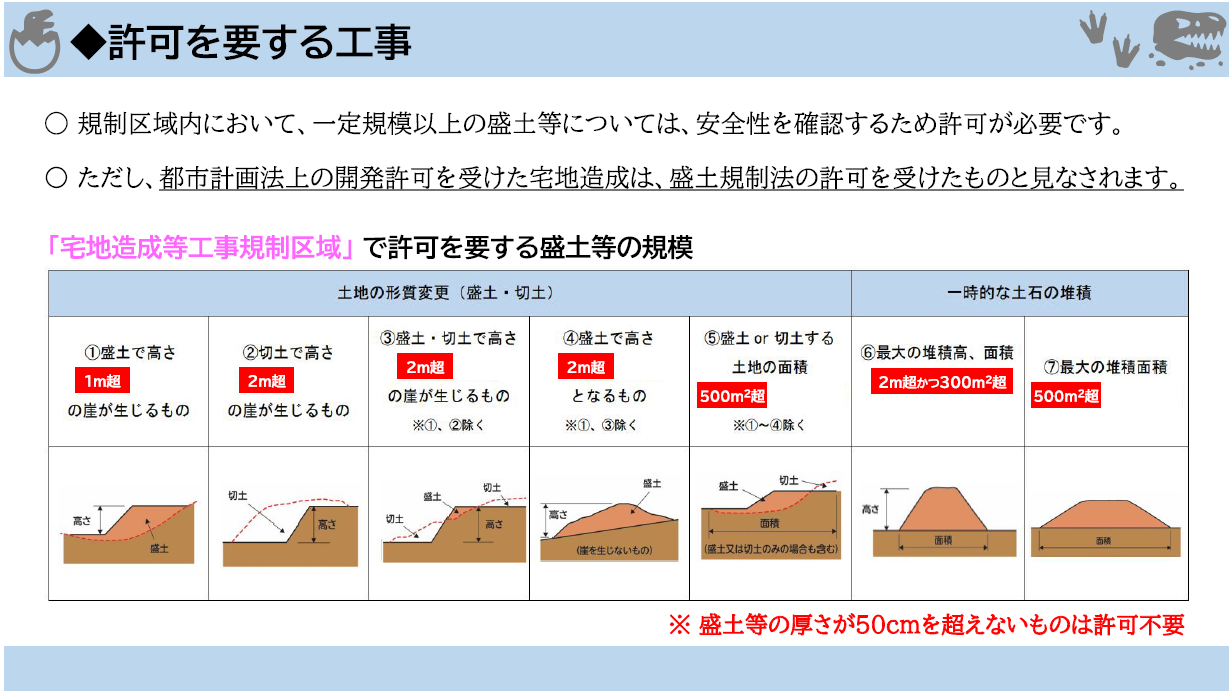

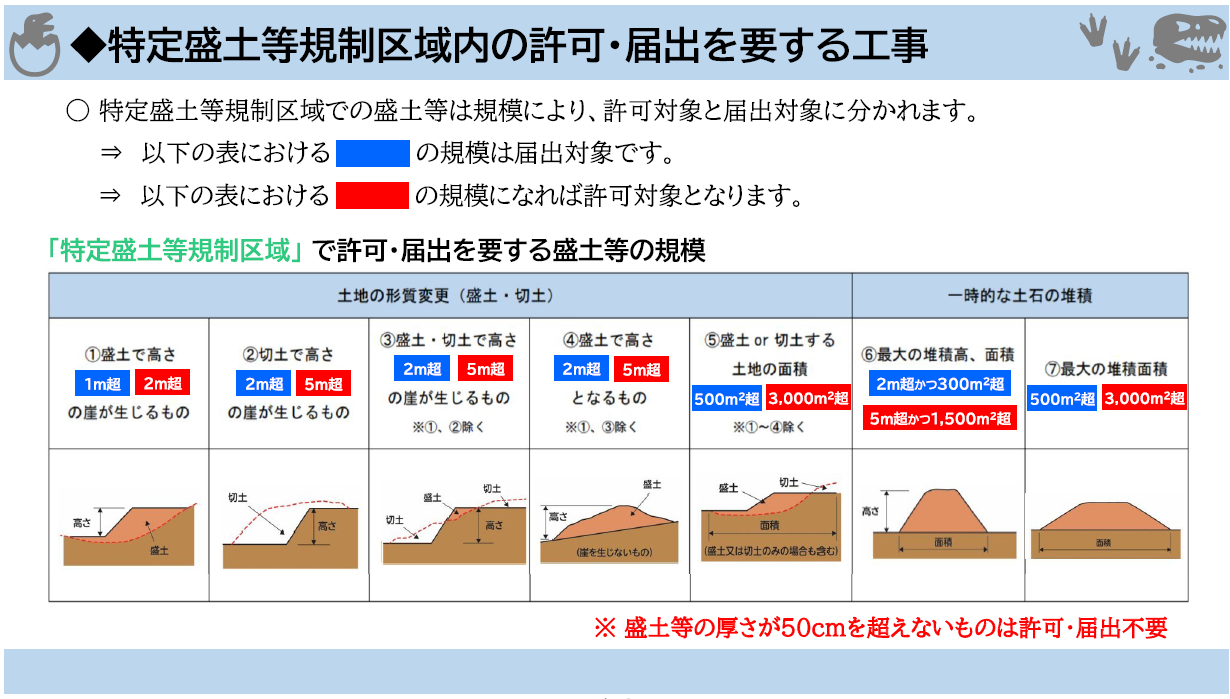

これもざっくり言いますが、「宅地造成等工事規制区域」では「許可」を、「特定盛土等規制区域」では高さや面積によって「届出」あるいは「許可」と別れます。そして、この2つの説明図をよーーーくみてほしいのですが、「一時的な土砂の堆積」とかかれてるのがわかると思いますが、今回の法改正が建築工事に影響してくる部分としての最大のことが、この「一時的な土砂の堆積」なのです。

建物を建てるにあたって、基礎をつくりますが、このとき、現況地面を掘削し、高さを調整したりします。その際に余分な土が出るわけですが(以下、残土)、これについて一般的には作業現場に「山積み」にします。その山積みにした残土も「規制の対象」であるというわけです。確かに規制は「2mかつ300㎡以上」か「最大堆積面積が500㎡以上」ですので、一般的な建築ではそこまでの規模の残土を山積みにすることはないかもしれません。

ですが、例えばその残土を土木屋さんがダンプにつんでどこかに運んで行った場合、その残土を置いてあるところ(通称、土場)には、いろんなところからもってくる残土が山積みされたり、平たくならされたりします。で、当然、今回の法律でこれらの「土場」も規制対象になるというわけです。残土ですので、一時仮置き的な意味合いが強いとは思いますが、どこかでその残土が使われない限り、その残土は永久にそこに居続けることになりますので、今度は「一時的な土砂の堆積」には当たらなくなり、事実上、土地の形質変更として規制を受けることになるわけです。

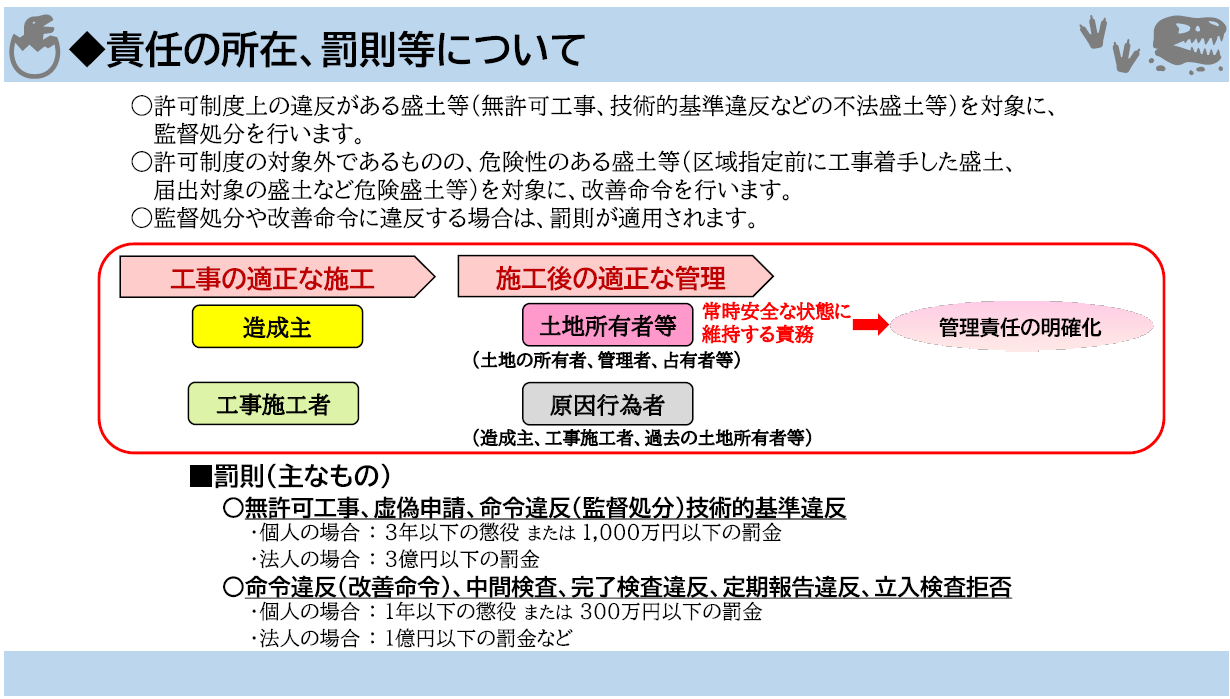

そんなの山奥の話しだろうから問題ないと思ったら大間違いです。この法律の本質は規制範囲を拡大することではありません。どこが本質か?といいますと、責任の所在と罰則規定なのです。

工事中は工事施工者による管理責任が問われます。もちろん造成を頼んだ人にもです、問題は、施工完了後どうなるか?です。この資料では「土地所有者等」という文言があります。この「土地所有者等」に、「常時安全な状態に維持する責務」があるということが明確化されました。言い換えますと、山奥に土地を持っている人が、市街地で発生した残土を捨てさせる場合、埋め立てた残土によって土砂崩れなどが発生しないような「措置」を講じる必要があり、かつ、その内容で許可を取り、管理せよというわけなのです。もちろん、何かの問題が発生し、その土砂の埋め方が悪かったということでの施工者、この場合「原因行為者」といいますが、この立場の責任も問われます。また、この法律は、さらに厄介な規制をはらんでいます。

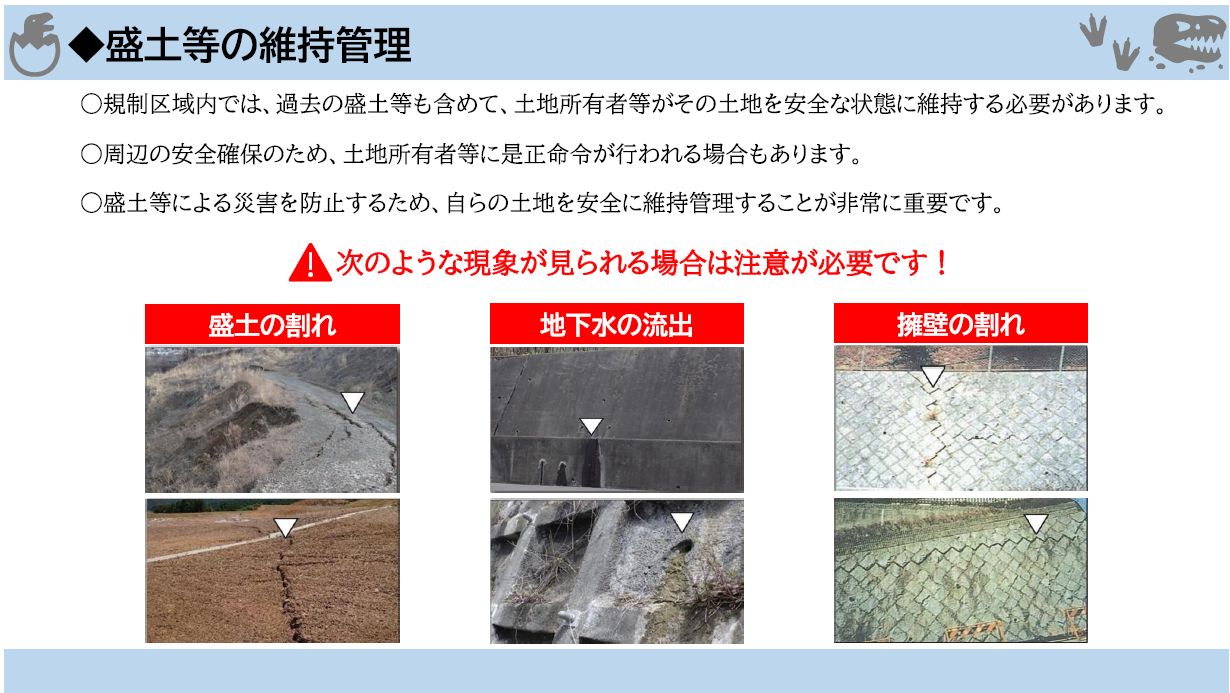

山腹の高台などで、すでに造成工事も終わっており、そこに住み始めている住人の方も、ご自分が所有している土地についての「安全性」については、「維持する義務」が生じることが求められます。画像にありますように、自分の家が仮に擁壁で土留めされた土地の上にあった場合、その擁壁の一部に割れやひびがある場合、維持管理を求められますし、敷地の一部に亀裂などがある場合、その原因を調べ対策を取らねばならないわけです。もちろん、個人でできることには限界があるとは思いますが、問題なのは、法的に定められていることを全くやっていない、関心がないとすれば、何か問題が発生した場合の責任を追及されかねないという状況になるわけです。

これは厄介です。擁壁などを個人的に修繕することなどほぼ無理なことです。こうなるとその造成地がある町内が一体となって要望を自治体に出していくなどの措置が必要になってきます。

この法律が完全に施行されるのは福井県では6月30日からです。現在工事中のものも許可まではいかなくとも、届出を求められますし、6月30日以降であれば規制を受けます。宅地造成だけでなく、現場発生する残土の仮置きにも影響がある法律ですので、できるだけ残土が発生しないような設計がさらに求められるようになると思います。