施工現場ではとかく「墨出し」という作業が重要になります。個人的に思うのは墨出しさえできれば、作業の6割は終わったも同然なくらいだとも思いますw いずれにせよ、この墨出し作業が建物の施工精度の「肝」にもなることは間違いありません。

墨出しの作業というのは、ざっくり言えば設計図面そのままの寸法で現場で実寸で書き写す作業です。柱の位置、壁の中心などを出していきます。例えば、こんな感じです。

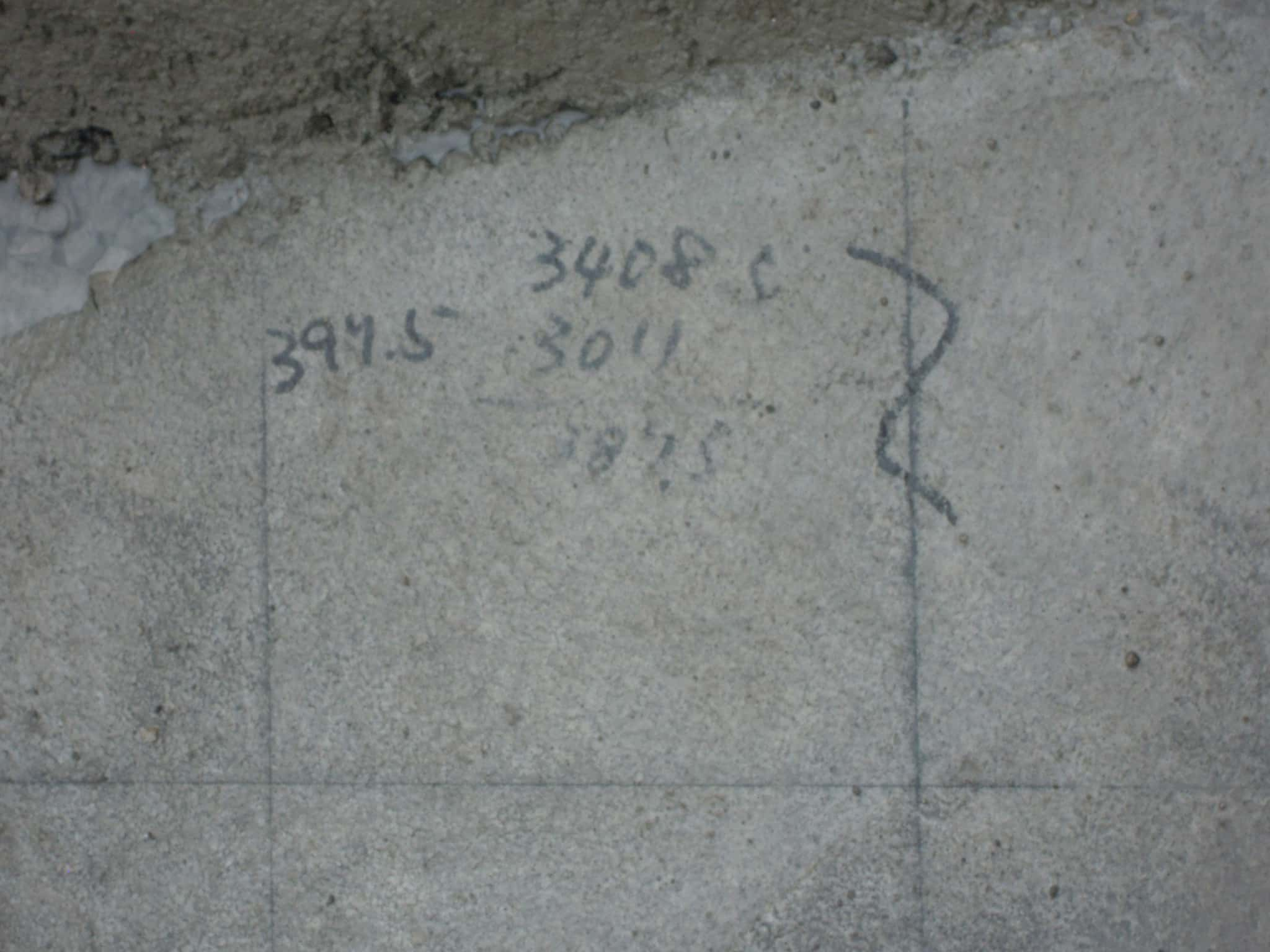

墨出しというわけですから、墨が付くところじゃないとダメですが、普通は「捨てコンクリート」という上に墨を出します。現場に入る職人さんは、この「墨」を頼りに仕事をします。なので、墨を間違えば、そのまま施工が間違うことになります。まぁ、職人さんがその間違いに気が付くこともあるんですが、大きく違えばわかりますが、1cm、2cmのことであれば墨を信じて仕事をすることになります。ちなみに、うちの現場は施工中も「オープン」にしてますので、ご近所の方や学校帰りの子供たちなんかが現場を除くこともあります。以前あったのは、墨出しのときに寸法の足し算などを捨てコンクリートに書くんですが、

思いっきり計算間違いしている書き込みをみて、学校帰りの小学生が、「おんちゃん!計算間違ってるって!」って教えてくれたことがありましたw マジで神ですw ジュースを1本あげましたw

いずれにしても墨出しは重要な作業ですが、墨を出すには「墨ツボ」というものを使います。

糸(化繊糸)が巻き込まれた墨ツボにたっぷり墨を入れることで、糸が墨を含んでこれを、墨ツボと先端の「カルコ」という部分を両端でもって糸をはじいて糸の墨を捨てコンクリートなどに付けるというわけですw なので、墨出しは「二人」いないと基本的にできないんですw まぁ、カルコを釘止めして一人でコツコツやる人もいますが、効率はひどく悪くなります。

また、線の交点になる部分や、ピンポイントで位置を出すことも必要ですので、メジャーなどで長さを測ってポイントを打つことも必要です。これもメジャーの両端をもってないとできませんので、二人いないとダメなんですw

でも、世の中は人で不足w 墨出しが一人でできればそれだけ人的効率はよくなるわけです。なので、様々な製品が開発、販売されてます。

先日、福井では「建設技術フェア2025」が開催されて、出展会社のなかに「日本HILTI」さんのブースがありました。そのブースで新製品として「墨出しシステム」が展示、実演されてました。

専用のタブレット上に図面データを表示し、基準点を決めた上でタブレット上の決めたい位置をタップすると、自動的にトランシットが回転し、目的とする位置に向け焦点を当てるというわけですw で、その焦点に感知するためのプリズムを置けば、そのプリズムの真下がポイントになるという仕組みです。スケールはいらないってわけですw また、プリズムには「ポンチ」がついていますので、ポンチを押すとコンクリートなどにマーカーなくても印をつけることもできます。

でも、墨は出さないとダメですw このトランシットからレーザー光線でコンクリート面に焼き付けた線を引いてくれるといいんですが、無理ですwww なので、ポイントに対して墨を打つところは人がいないとできませんw

先ほども書きましたが、墨出しは両端を人がもって墨をはじくわけですので二人必要なんですが、ちょっとネットをさぐると、

「一人で墨出しできる!」道具

が紹介されてますw 例えばこんな感じw

まぁ、カルコの部分に「重り」があって、糸を引っ張ってもずれなければ墨は打てるわけですw また、「有限会社中村工務店」さんでは、自社開発で「墨出し器の相方くん」というのを出しておられますw

まぁ、みなさん、同じ悩みをかかえてるってことですw

でも、正直いいますと、設計図面を書くのであれば、設計士の人も、一度くらいこの墨出しの作業を現場で経験したほうがいいと思いますw 設計では「線」で表現しますが、その線は実際の現場にくれば「厚み」や「太さ」があるわけで、それを実感しないと設計図面で納まっているようでも現場では納まらないということがしばしばあるからですw