2025年4月以降着工分から改正基準法の適用が始まります。以前からブログテーマとして取り上げてきましたが、特に住宅をメインとしている設計事務所や工務店、地方ビルダーでは影響が大きいという言われ方をしています。

その中でも最も懸念されていることとして、ざっくり言うと「構造に関する確認上の審査が省略されない」というところです。ですが、少し冷静に考えてほしいのですが、一般のお客様から見た場合、「構造に関する確認上の審査が省略されない」ということがどんな影響があるというのでしょうか?

一般のお客様から住宅の設計の依頼があったとしましょう(別にお店や事務所や工場なんかでもいいんですがw)。この場合、お客様は「構造的に問題を含んだ建物の建築」を望んでいますでしょうか? 車を購入するのに、その車が走行中にタイヤが外れたり、ガソリンが漏れたり、そんなことがあるとは全く想定していませんよね? 外食で最初から食中毒になるということを前提に食事をする人なんかいません。つまり、「構造的に問題がない建物」なんていうのは、だれかれから言われるまでもなく、また、法的な規制を受けようが受けまいが、問題がないようにするのは「当たり前」なわけです。

では、「構造的に問題がない」というのはどういうことなのでしょうか? 実はここを理解していない設計士というのは全国的に山ほどいます。結論を申しますと、

設計士が工学的見地から判断し、理論的かつ合理的に安全性を担保できると判断できるもの

なんです。言い換えますと、設計士が「問題ない」といえば、原則論として「問題ない」わけです。でも、これって、すごく曖昧ですよね?さらに言えば、設計士によって判断の基準や思考の方法が違えば、Aという設計士はOKだけど、Bという設計士はNGだということもでてくるわけです。

ここで登場するのが、建築基準法による規定、通称、「仕様規定」といわれるものです。これは、法文、告示文などの法的な位置づけをもった文書に記載されている、材料の仕様・質、量、大きさ、重さ、長さ、といった事柄に対して、様々な実験や過去の経験を踏まえて、「基準」として示されている「数値」なわけですが、これをクリアすることで「問題がない」とすることができるというものです。

簡単ですね。法律に記載されている数値をクリアできれば「構造的に問題がない」と言えるわけですからw そんなに簡単な手順でしかないのに、なぜ、「構造に関する確認上の審査が省略されない」ということが、大騒ぎになるんでしょうか? 答えは非常に簡単ですw

審査が省略されることを逆手にとって、これまで構造的に問題がないという設計をしたことがない。

からなんです。特にこれが顕著なのが、「住宅」をメインとしている設計事務所や工務店、地方のビルダーです。どの程度の審査省略であったか?というと、住宅建築の場合、ざっくり言えば、平面図と立面図さえかければ問題がない、というレベルなのです。住宅営業の方がお客様と打合せをして、希望の間取りや外観を作り上げれれば、それで確認申請上必要な図面作成はほぼ終わりなわけですwww どこにどんな構造的な対応をしているか?なんて図面に書く必要がないわけです。だって「審査省略」ですからwww

そうなれば、住宅の間取りや外観などを計画できるとはいえ、構造的な検討は全く行わないわけですので、本当にそれが建築できるのか?というのは、どこかのだれかが「代わって」やることになります。これが、昔なら「大工さん」であり、イマドキですと「木材加工会社(プレカット会社)」となるわけですw

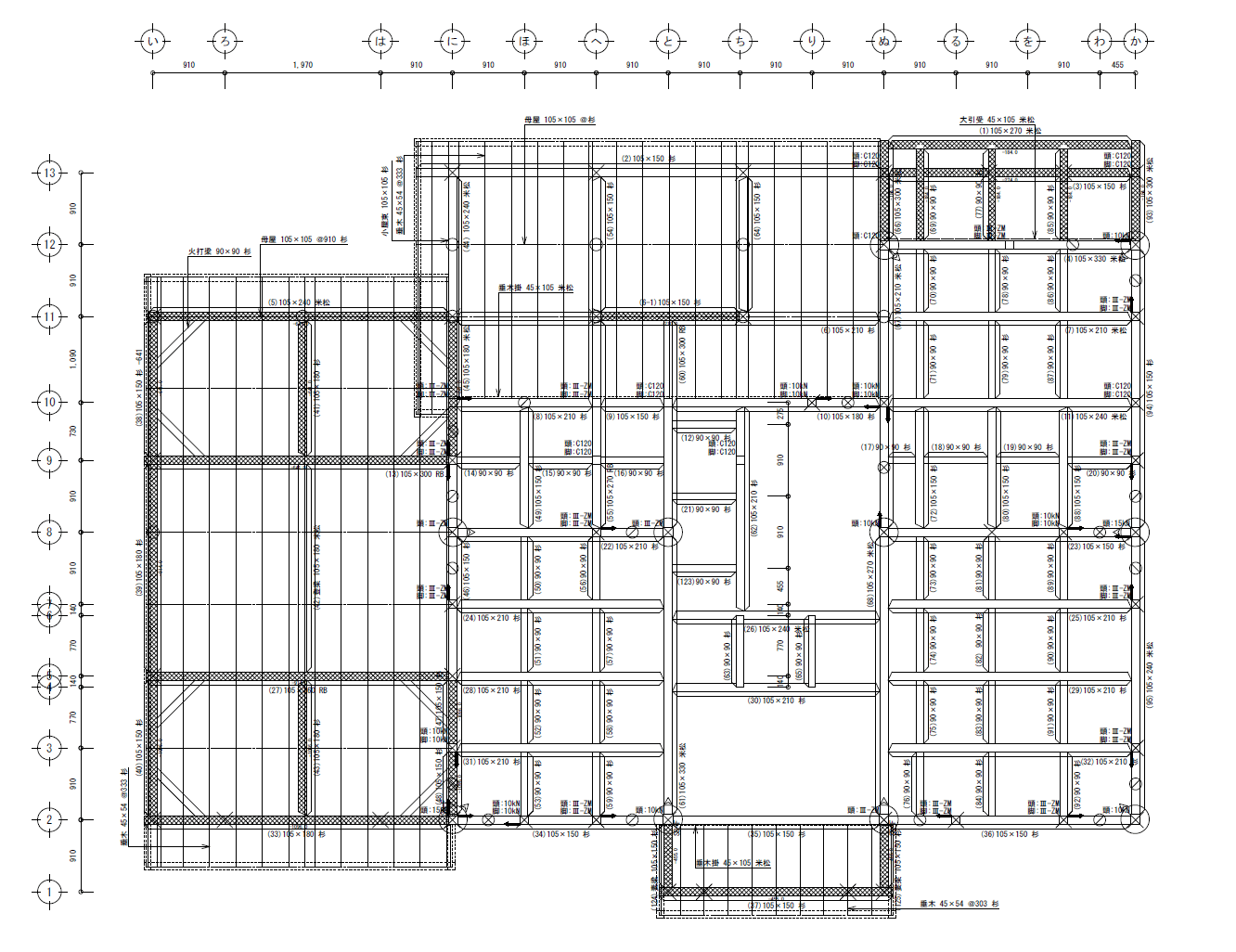

今、住宅を契約されている方で、近々着工という方であれば、貴方の手元にある契約図面に、こんな感じの「伏図」というものがありますか?なければ、その契約金額における「木材費」ってどうやって出したんでしょうか?www また、当然、建物強度などが風や地震、積雪などに問題がないという根拠ってどこにあるんでしょうか? それがないのに、契約してしまったわけですよねw

では、話しを「構造計算」に広げます。「仕様規定」というのは、基準法で決められている数値をクリアすることといいましたが、これはモデル化された建物に対して実験を繰り返し、ある程度の型にはまった建物形状であったり、設備形状であることが必要なわけです。そうなると、特殊なものは作れないことにもつながります。でも、国内を見れば、スカイツリーやあべのハルカスなど、超高層建築物があります。これらの建築は単純な建築基準法に記載されている「仕様規定」を準拠しているから問題はないとは言えません。また、工場やショッピングモールなど高さはなくとも面積的にかなり大きな建物の場合も、この「仕様規定」を満足しているから問題ないとはいえません。そこで法文に必ず以下の文言の記載があります。

構造計算等により、安全性を確認できた場合にはこの限りではない。

つまり、物理的な挙動や変形をしっかりと計算し、問題がないことを示すことができるのであれば、基準法の仕様規定から逸脱しても構わないわけです。そして、その手法が様々な「構造計算」といわれるものなのです。

逸脱しても構わないと言いましたが、すごく悪のようなイメージを持たれるかもしれません。でも、例えば、基礎の高さについては「地盤面から400mm以上」というのが仕様規定です。それ以下のものを作る場合には「構造計算」が必要になるというわけです。これ、別に悪でもなんでもないですよね?建築というのはそもそも自由度が高いわけですが、仕様規定によって安全性を担保する代わりに、そういった自由度を捨てるということになるわけです。

よく設計士と話しをしていると、こういう言葉を聞きませんか?

構造的にできません。

確かに、空中に家を作れなどいうものはできないでしょうけど、ちょっと変わったことを要求する度に、この言葉を言われてしまって、いわゆる「夢を潰される」という思いをなさった方も多いかもしれません。本来設計士であれば、仕様規定内に納めるように要望への対応を工夫するということが必要なはずです。ですが、そもそも論、「仕様規定を知らない」のですから、今までやってきたことを踏襲するしかないわけです。設計士自体に能力がないとは自分では言えませんので(お金もらうからw)、こういう「言い訳」をすることになります。

今回のブログテーマの「構造計算は必要か?」は、建築の自由度をしっかりと担保する上では、その計算を為して当たり前の行為であって、何も特殊な設計手法をとることではないということをご理解いただけますと幸いです。