実務やってらっしゃる方に言わせれば、「今更、何を話題にしてるんじゃ?w」って感じかもしれませんw

防火規制が厳しいのは、防火地域とか準防火地域ということで、この2つのエリアに建築を依頼されるとなると、防火規制への対応と施工内容と、そして、コストに悩まされることになります。お客様的には、これらの地域でなければ、特に法律の規制として防火がどうこういわれることはなく、「なんでもアリw」って思うかもしれませんが、実はそうでもありませんw

まずは、法文を確認しましょうw

(屋根)

第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

法22条には屋根への規制という文言が書かれてますが、22条自体は屋根への防火規制なわけです。で、問題なのは、次なんですが、

(外壁)

第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六十一条第一項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

これが23条で外壁に関する規制です。言い換えれば、22条区域として指定されたところについては、22条と23条で、屋根と外壁に対して防火規制があるってわけです。22条区域ってだけ言えば、自動的に23条も連動するので、ことさら、「22条・23条地域」とは言わないわけですw

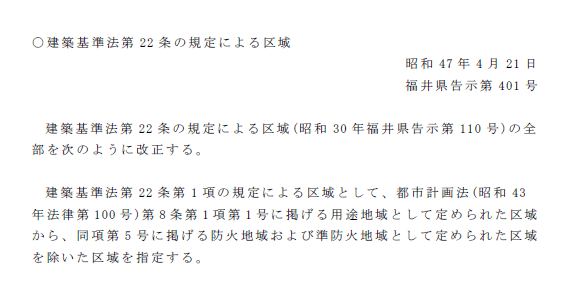

さて、じゃ、22条地域ってのはどこ?っていうと、おおよそ市街地といわれるところで、そのエリアを最低限の防火規制として「法22条区域」に認定している自治体が多いです。ちなみに、福井県では以下のような告示が発布されています。

昭和47年に発布された県告示ですw ここに記載があるように、都市計画法による「用途地域」として定められた区域で、防火地域・準防火地域として指定されているところは除くエリアをすべて22条区域として指定するってわけです。そして、これは福井市の例ですが、都市計画法における用途地域についてはWEBで確認できるのですが、ま、普通にマチナカではほぼ22条区域なわけです。

では、22条区域ではどのような規制があるのか?っていうのを説明します。意外と誤解が多いのは、規制を受ける部位なんですが、

1.屋根

2.外壁

3.軒裏

の部位です。ですが、ここで注意が必要なのは、「3.軒裏」です。WEBで22条の規制を検索すると、軒裏にも規制が求められるという記載を見かけますが、軒裏の規制を受けるのは「特殊建築物」だけですw したがって「住宅」においては「軒裏」は規制対象外です。

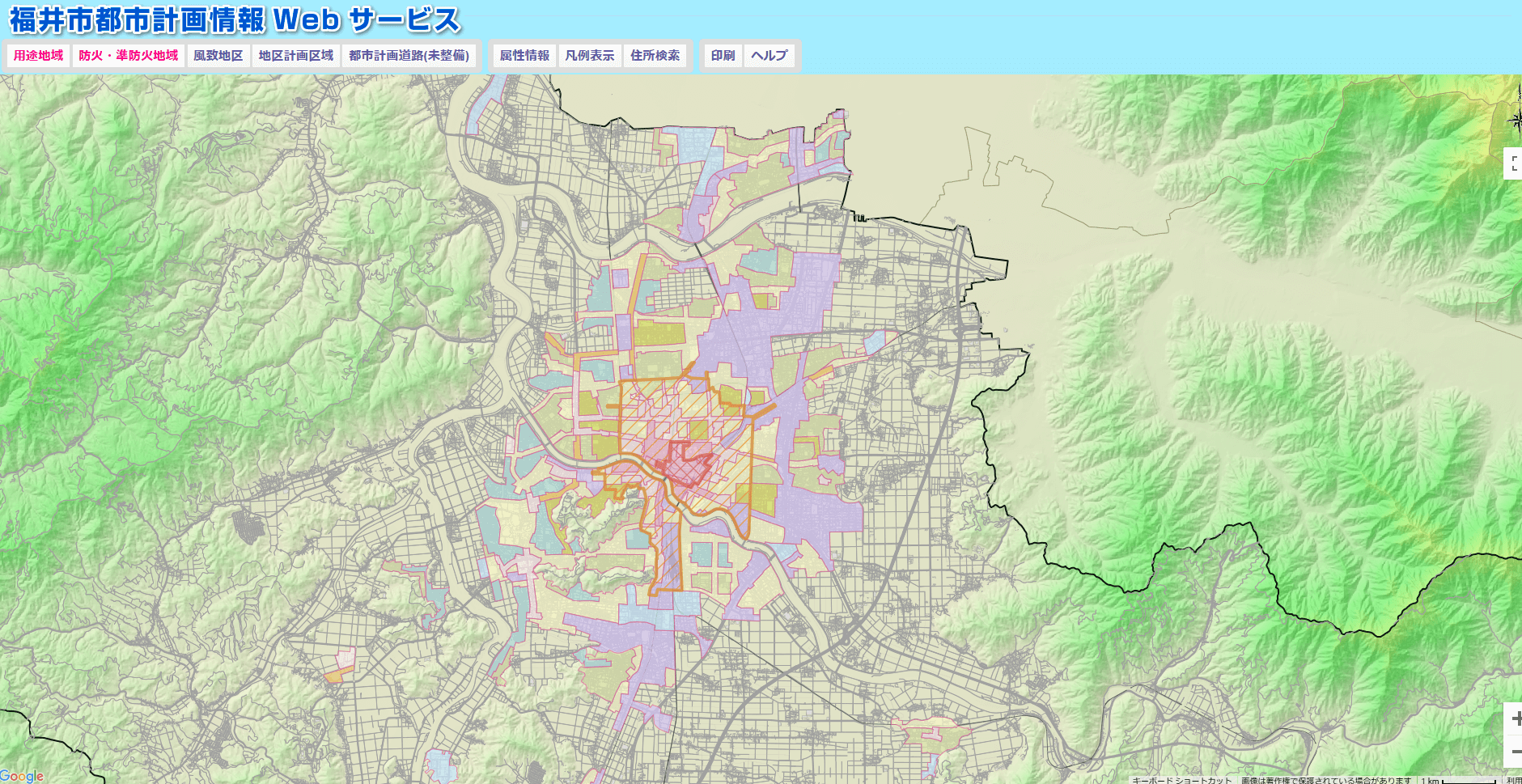

次に建物のどの範囲が規制を受けるかといいますと、以下の図に示す部分です。「延焼のおそれのある部分」といいますが、1階では境界線から3m、2階以上では5mという規制です。この3m、5mのラインを「延焼線」といいます。ここにかかる外壁や屋根はすべて規制の対象になるってわけです。

「木造建築関連基準等の合理化及び効率的かつ実効性ある建築確認制度等の構築に向けて」(第二次報告)(案)

(参考資料集)

隣地境界線等となっているのは、これが道路境界線の場合などに文言が置き換わるためです。少々、法律的になりますが、「延焼を避けるための防火上有効な空地」というものがありまして、一般的には、海、川、水路、線路、公園・広場などを指します。線路や位置指定道路、私道認定など以外の私有地はほぼあてはまりません。それらに接している土地の場合は、そこからの延焼線を引くことはありません。

そして、どのような規制か?といいますと、簡単に言えば「燃えないように作れ」ってことなわけです。隣で火事が発生しても、ある一定時間内燃えないようにしなさいというのが規制の内容で、類焼を防ぐという目的と、避難時間を確保するための目的があります。

具体的には、

屋根:不燃材料で葺く

外壁:「準防火構造」として認められるもの

となります。つまり22条区域では茅葺屋根は、少なくとも延焼線にかかるのであれば不可ってことです。でっかい敷地で2階建てで5m以上隣との地境から離れてるのであれば問題ありませんw そして、外壁ですが、この準防火構造というのは、20分耐火といわれているレベルのものです。ぶっちゃけ、大したことないです。一般的な材料であれば「ほぼ」問題にはなりませんが、たまにはまるのが「木の羽目板張り」を計画するときです。

玄関ポーチなどの一部分に「木の羽目板」を採用すると、その外壁面が延焼線にかかる場合には、その「木の羽目板」自体に「20分耐火」の性能を求められることになります。例えばこんな感じw

この画像の事例の場合には、運よく、画像右側の敷地境界からは3m以上離れているので延焼線にかかることはありませんでしたので、なにも対策をとる必要はありませんでした。

延焼線にかかる場合に規制を回避するためには、木の羽目板に似せた「サイジング張り」を採用するか、この羽目板自体を「不燃材」として特殊加工することになります。

サイジング張りのほうは比較的コストは抑えられますし、サイジング張り自体が、準防火構造よりランクの高い防火構造を余裕でクリアできているので対応も楽です。羽目板を不燃加工する場合には、もはやコスト面では目を瞑るしかありませんw ですが、天然木の風合いや質感を求めるということになると残念ながら、コストで妥協するしかありません。

そこで色々探しますと、まぁ、同じ悩みを持っていて、その悩みを解決してくれる建材メーカーもあるわけですw それは、大建工業の「ダイライトMS」です。

たぶん、実務者の方だと、ダイライトMSと聞けば、耐震面材としての認識のほうが強いかもしれません。ですが、このダイライトMSを防火下張りとして使用すると、室内側の下地+仕上げとの合わせ技の構造で、木板を張った場合の「防火認定」が取れているのです。っていうか、今更気が付きましたwww

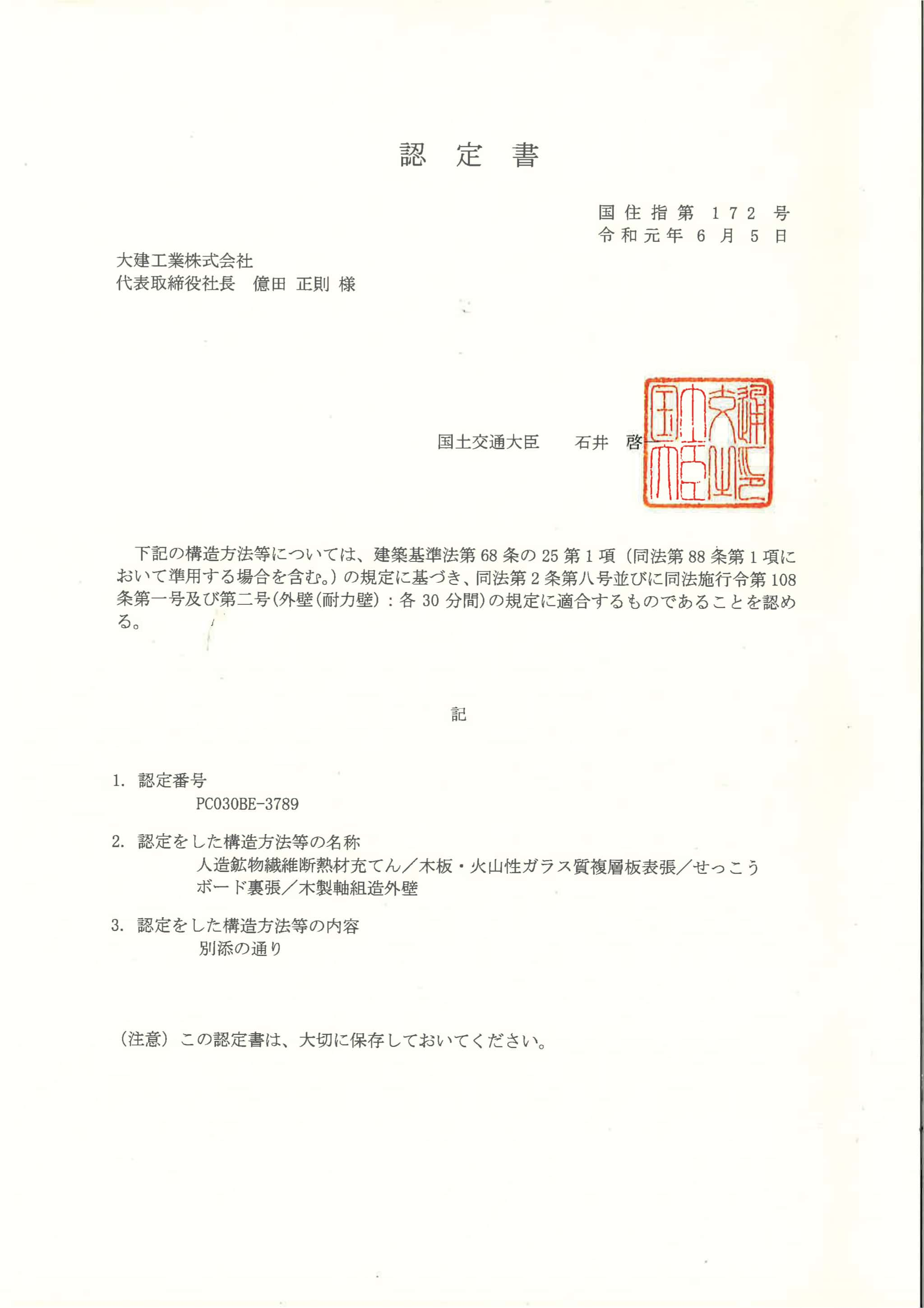

防火No.は、

PC030BE-3789

です。つまり、30分耐火の認証がとれているというわけです(030の部分)。ちょっと、うれしくなってブログテーマにしましたw 今更すぎてアレな感じですが、もし、羽目板とかで22条などの規制で悩んでるなら検索にヒットしてくれるとうれしいかもですw