以前のブログテーマでも取り上げた、柱の柱脚、柱頭部分に取り付ける金物についてですが、「耐震補強」という視点でもう少し深堀りしたいと思います。

耐震補強計画を立てるにあたって、福井県などでは「低コスト工法」を推奨しています。以前のブログテーマでも取り上げましたが、低コスト工法は特殊な認定工法でもなんでもありません。

実は、この「低コスト工法」について、県内での「耐震診断士」の方も大きな誤解をしている方も多くいて、お客様に対して「低コスト工法で改修を行うのでお安くできます!」という営業トークを展開される方もいるようです。繰り返しますが、低コスト工法は特殊な認定工法ではありません。

低コスト工法とは、その補強計画を立案するにあたっての設計手法と、限りなく現況状況をそのまま利用して補強を行うことができる「様々な耐力壁仕様」を実験により強度数値化をおこなったものを合理的に使う「手法」なのです。そして、特に重要なのは、補強計画を立案するにあたっての設計手法であり、その根幹の部分が「N値計算」といわれる「柱の頭と脚」に取り付けされる金物の選定なのです。

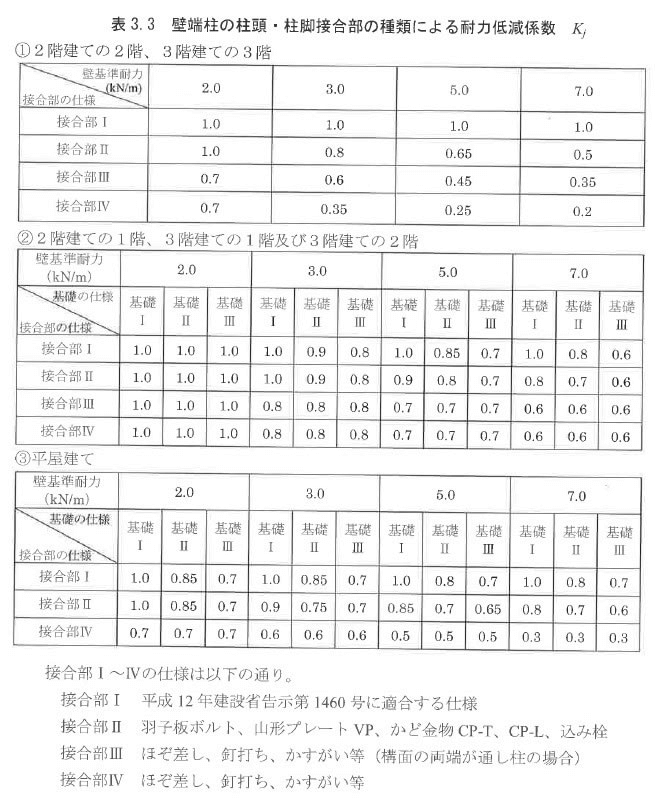

以前のブログテーマで使った表を再度示します。

耐震で有効な壁の強さを評価する場合に、その壁が構成している材料で壁の強さが変わります。ざっくり言えば、硬いもので構成されれば耐力壁としての強度は大きくなります。ですが、壁が強くなればなるほど、柱にかかってくる力(引抜力)は大きくなっていきますので、それを踏ん張らせるために頭と脚に金物を取り付け、土台や梁から柱がぬけないようにする、というのが在来軸組工法では最重要な課題になります。

新築の場合には、当たり前に、かつ、強固にそれをすることができますが、既存の改修である「耐震補強」ではおのずと限界があります。新築では柱を基礎から引っ張ってしまうような金物を取り付け、柱が土台から引き抜かれないようする仕組みを基礎と一体として作り上げることもできます(ホールダウン金物)。ですが、これは基礎のコンクリート工事を行う際に、ひっぱっておくボルトを埋めてコンクリートで固めることで実現していますので、後からコンクリートに埋め込んだとしても大きな力には耐えることができません。金物だけでの補強はせいぜい、10kN程度(5倍の耐力壁)です。構造計算を行うとこのあたりしっかり評価できますが、それはあくまでも新築想定なので7倍とか8倍とかいうのは無理なのです。

さて、耐震補強の計算においては、既存の建物であるということや、年数が経過していることなどを踏まえ、大きな耐力がある壁には大きめの「低減」というのを見ています。数値計算で期待できる強度を100とみた場合、経年変化や状況で「割り引く」ことを低減といいますが、それが、上の表です。これらは様々な実験などを経て設定された数値です。

表は、柱がどのように接合しているのか?ということと、その壁が持つ耐力と、基礎の状況でのマトリクスから低減係数を割り出し、掛け算するというものですが、表をよく見ますと、

基礎Ⅰ<基礎Ⅲ

接合部Ⅰ<接合部Ⅳ

の形で低減率の大小が設定されています。どんなに強い壁で補強計画を行ったとしても、接合が脆弱の場合、100%近くの耐力があると評価できません。例えば2階建ての1階で、7kN以上の耐力壁を作ったとしても、基礎Ⅰ(鉄筋コンクリート造の基礎)の場合、計算上想定できる金物ではない場合(接合部Ⅱ)と、N値計算などでちゃんと力を想定した金物を取り付けた場合(接合部Ⅰ)では、10%の差が出てきてします。こうなりますと、7kNでかかるコストの10%が性能を発揮する上で「無駄なコスト」になっているというわけなのです。

もっと数値的に表現しますと、70kNの補強がなければ耐震強度が保証できない場合、77kNの補強を行わなければならないわけで、この部分がN値計算などの金物計算によらない場合、余計にコストを掛けなければ満足した耐力を確保できないという結果になるわけです。そこで、低コスト工法では「可能な限りN値計算により金物選定を行う」ことを推奨しています。

また、大きな耐力の壁は、金物選定の手法による低減が大きいので、耐力の小さい壁を数多く補強したほうが低減の影響が少ないということも低コスト工法の狙いでもあります。ですが、こちらのほうは弊社では重視していません。

耐力の小さな壁を数多く補強していくためには、部屋の至る所を改修することになります。例えば、どこかの1室を完全に裸にして、強烈な補強をしたほうが家庭生活を行いながら改修することを考えますと、お客様の負担が少ないケースが多いのです。

3kN程度の改修を20か所、60kN補強工事を行うなら、10kN程度の改修を低減0.8なら2割減となるほうを選択して、10kN×8か所、80kNの補強(2割低減なら72kNあればいい)で済ますほうがコストが安くなる可能性もあるわけです。この時に、10kNを低減0.8でなく、1.0にできる金物選定ができれば、結果として6か所で済むわけで、改修箇所はもっと減るわけです。

金物選定にN値計算をしっかりと考慮するというのは、耐震補強計画の上では、コストに直結する設計計画になるというわけです。