前回に続きます。

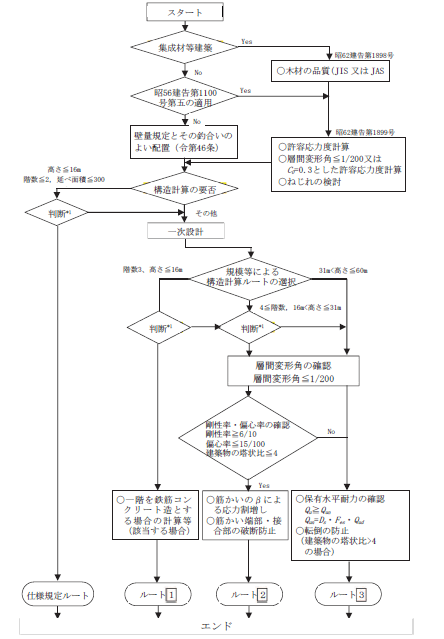

46条を再度記載しておきます。

第46条 構造耐力上主要な部分である壁,柱及び横架材を木造とした建築物にあつては,全ての方向の水平力に対して安全であるように,各階の張り間方向及び桁行方向に,それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

法律とは実に奇妙なもので、この46条に書かれているのは、壁を設けろ!と、筋交いを入れろ!の2つだけですw その壁や筋交いがどんなものなの?ということはこの条文では一切説明していませんw

これを説明している法律は実は別のところにあるんです。それが、

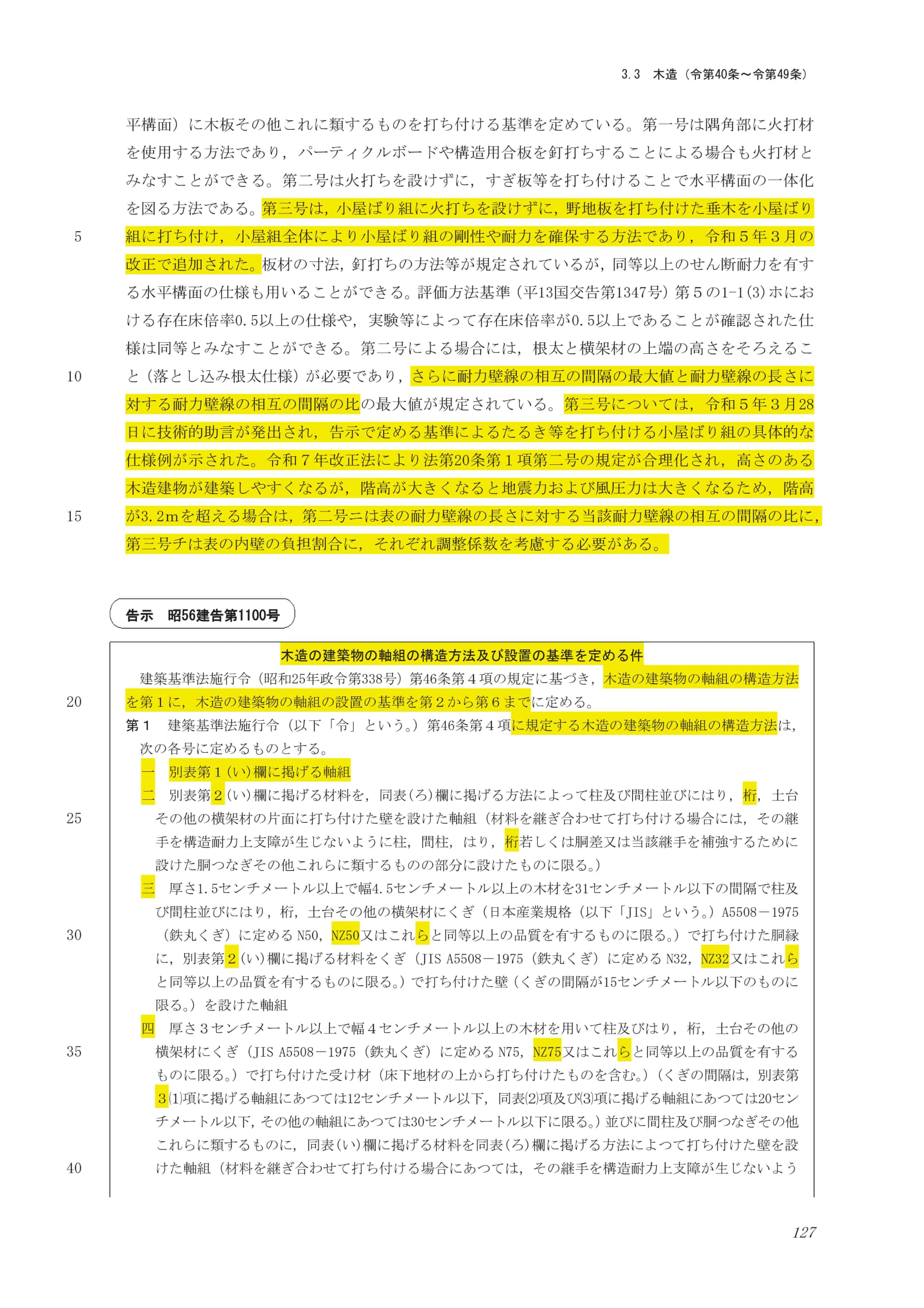

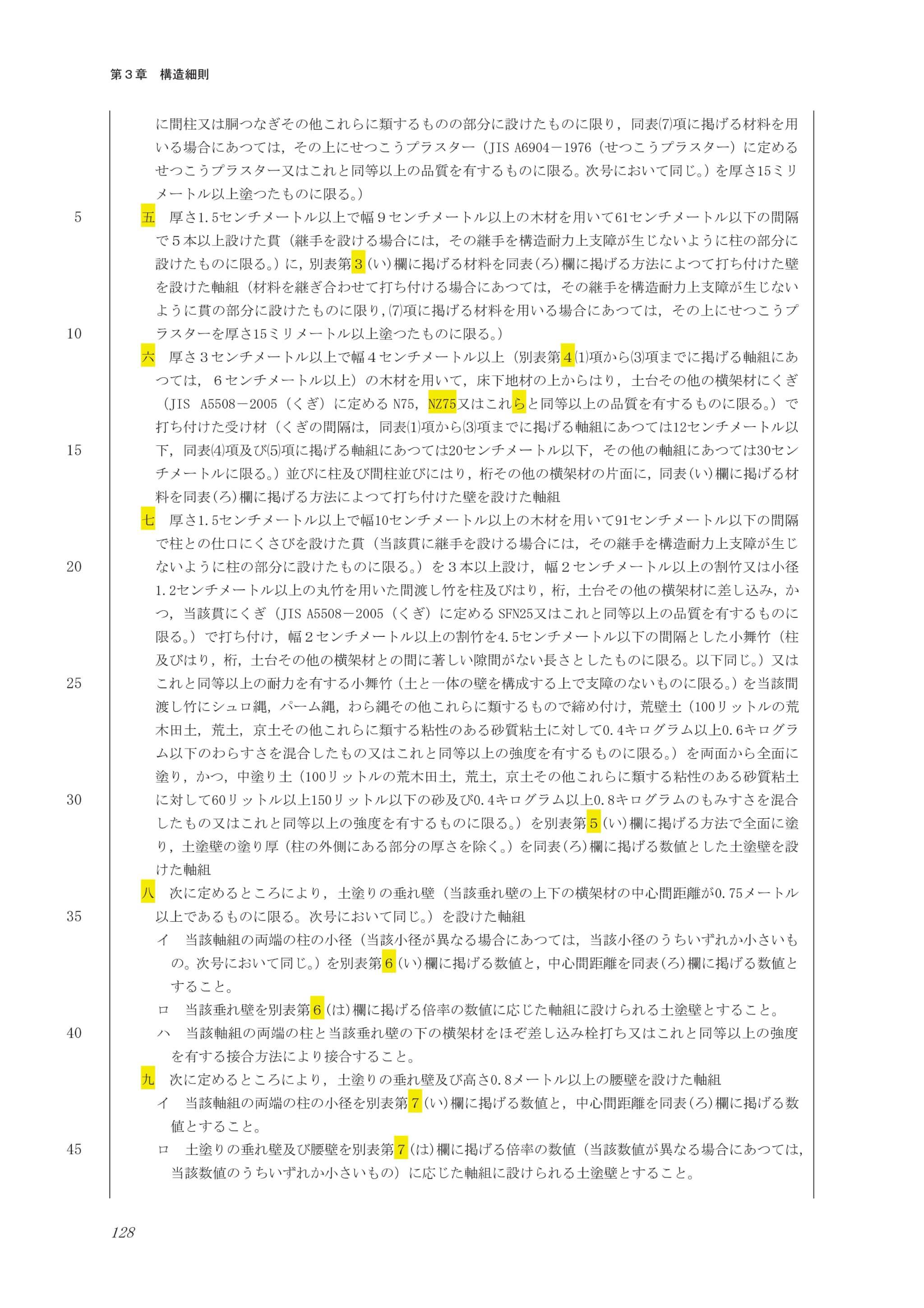

「昭和56年 建設省 告示第1100号」

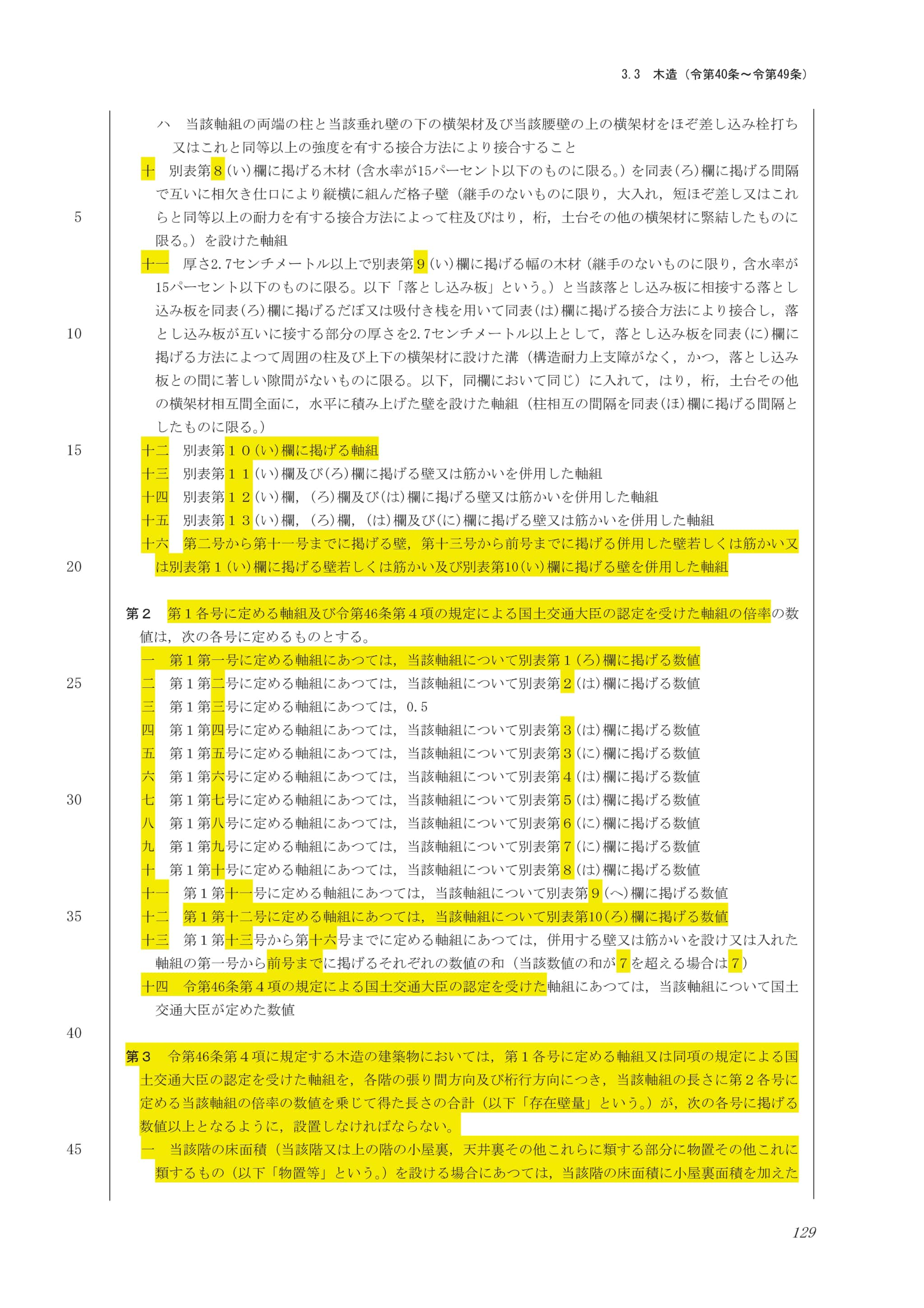

と言われるものです。結構なボリュームですが、せっかくなんで、筋交い等の規定が書かれている部分をアップしておきますw なお、画像は、「建築物の構造関係技術基準解説書 2025年版改訂内容講習 テキスト(一般財団法人 建築行政情報センター、一般財団法人 日本建築防災協会)」で参考資料と出された、2025年の改訂箇所を示した資料によるものです。

黄色の部分は2025年運用の改正法での改正箇所です。この第1100号には「別表」という形で具体的な筋交い等に関する仕様、そしてその耐力が規定されています。実は、法律的には、この第1100号に記載されている形状、材質、寸法以外は筋交い等で使われる材料としては「認められない」のです。これを知らない人が実は結構な割合でいるのです。

一般的には、木材での筋交いや、構造用合板による面材などですが、これらにはすでに一定の強さ(以下、倍率)が規定されていて、それらを組み合わせてより強い壁を構成することが認められています。ただし、上限があるのですが、2025年から、構造計算を行わない場合の最高の倍率が5倍(9.8kN)だったものが7倍(13.72kN)まで認められるようになりました。

ですが、もう一度言いますが、第1100号に記載されているものしか認められないわけですw これが設計の幅を非常に狭めているわけで、自由な間取りの設計を阻害しているとも言えないことはありません。といいますのは、例えば、筋交いの壁長さの最小は900mm(正確には高さと幅の比による)ですし、構造用合板を張る面材ですと600mmという規定があります。

例えば、住宅でも1階間口いっぱいに車庫を作るとなると、この耐力壁を配置する箇所が非常に少なかったりします。あるいはあっても壁長さがすごく小さいものになってしまうわけです。こうなると木造での建築計画にはかなり不利になってしまいます。そこで考えられたのは、告示1100号に記載されているもの以外での「耐力壁」なのです。これを「大臣認定耐力壁」といいます。

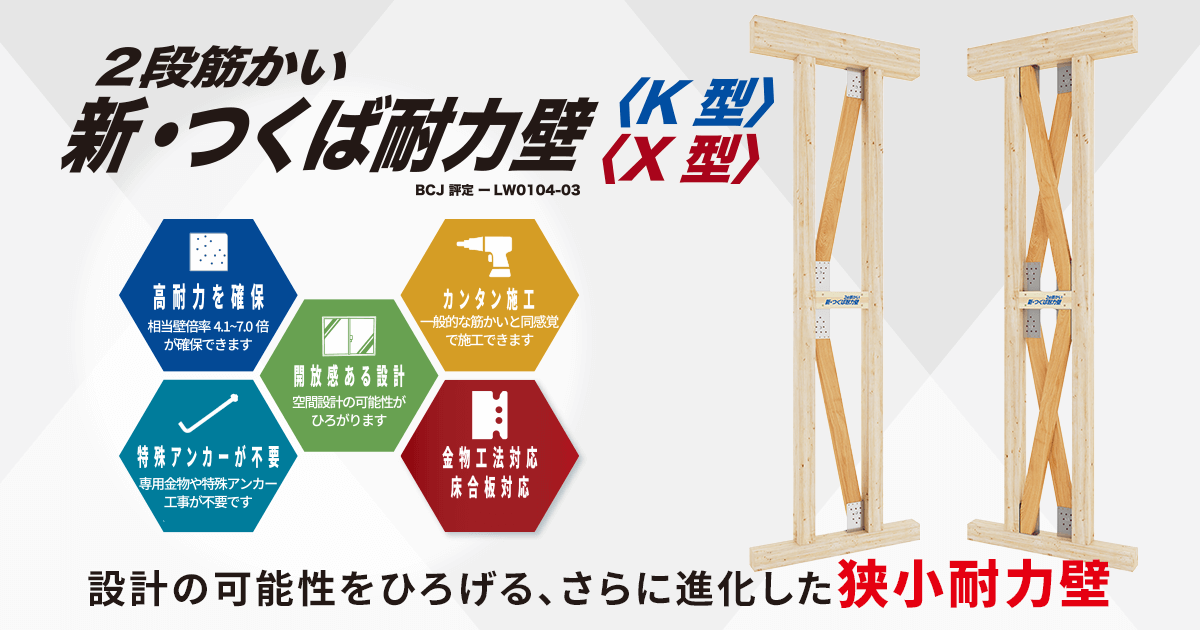

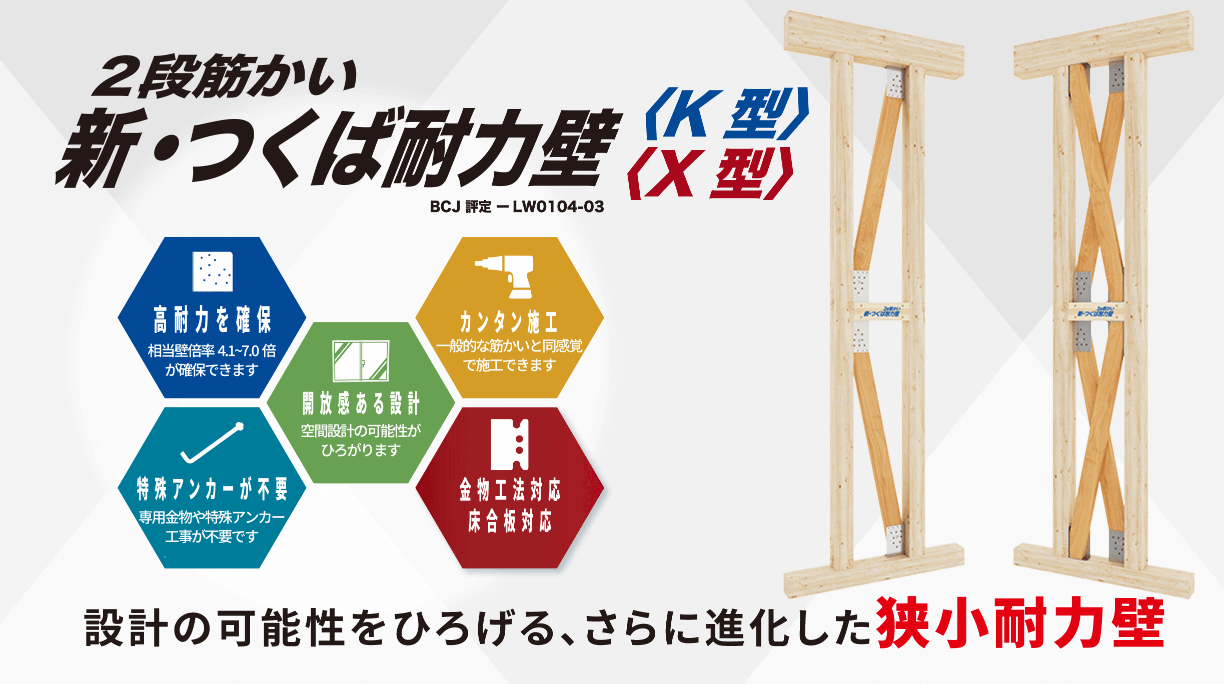

実験などを行い、その強度などを結果から定め、公的な審査を経て「大臣認定」として認められたものなのですが、「特殊な耐力壁」なわけです。例えばこのようなものです。

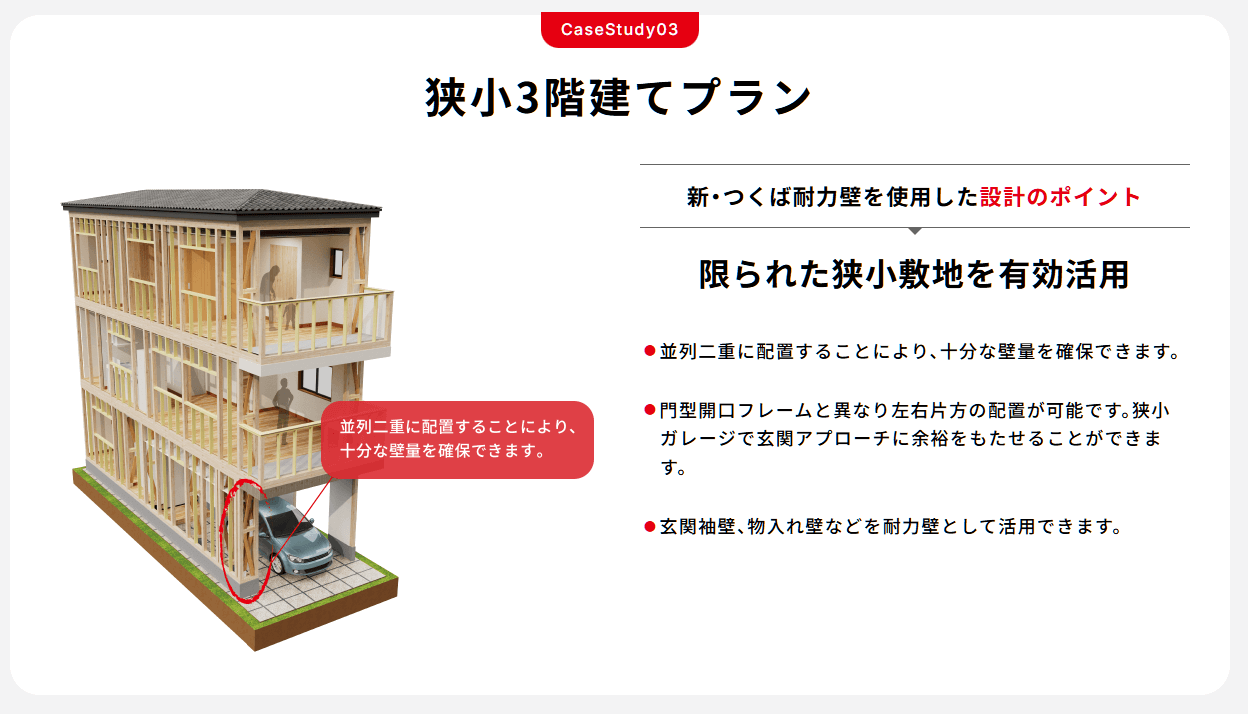

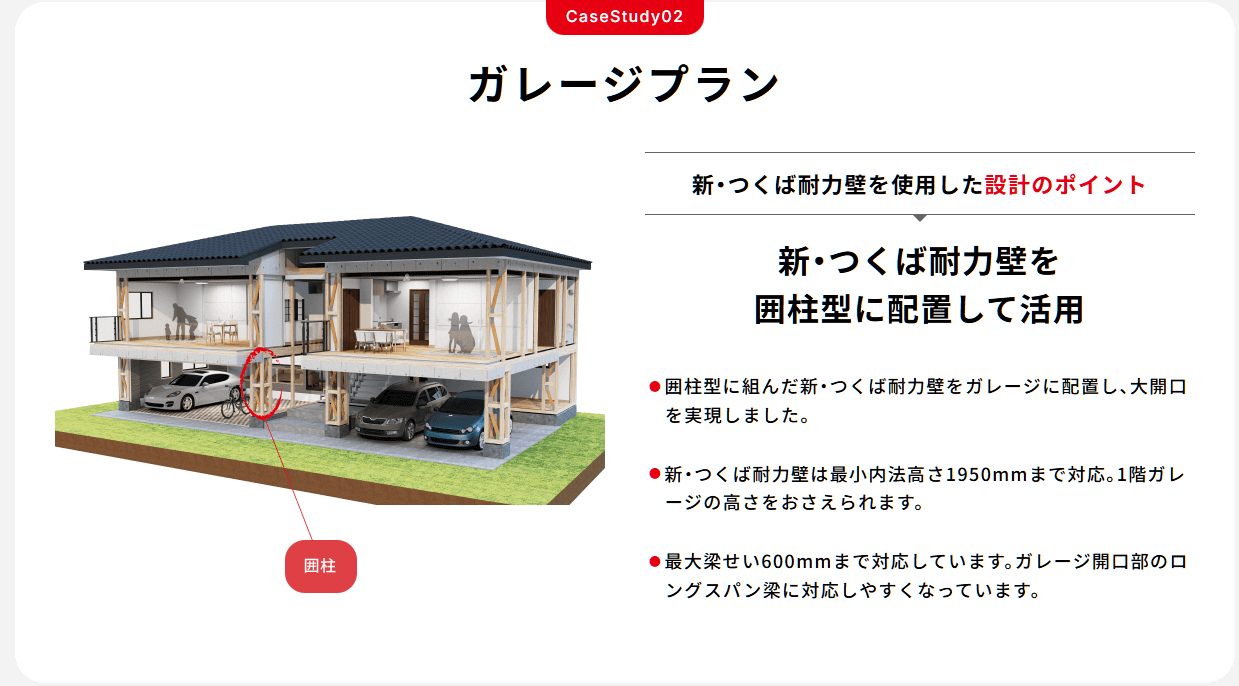

これは、最小の柱間が450mmで、7倍もの強さを持つ耐力壁をつくることができます。間口の狭い建物でも、この壁を採用することにより、一般的な910mmの壁に筋交いをダブルでいれる4倍相当の壁の強さと比較すると、450mmの壁で若干劣る程度の強さを確保できるのです。メーカーさんのサイトでは、以下の画像のような狭小3階建で1階にガレージをつくるようなプランを紹介していました。

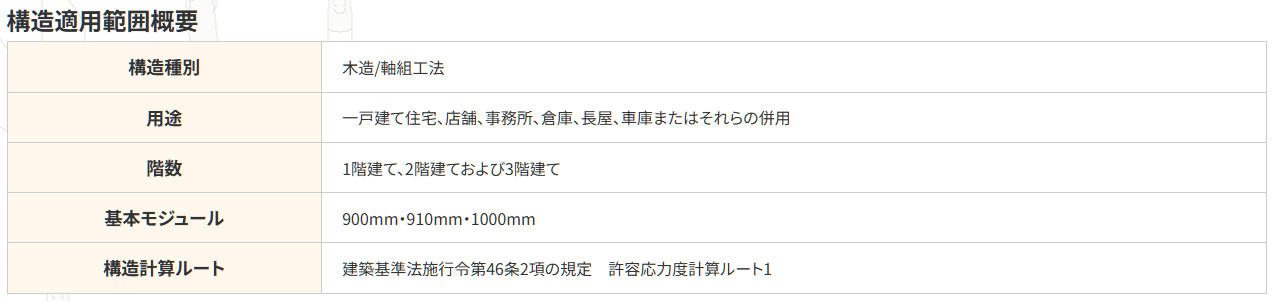

でも、この大臣認定の耐力壁ですが、使用するには条件があります。

建物の設計には許容応力度計算による構造計算と、令46条2項ルートを使うことが条件になっています。大臣認定として取得しているのは強度面であって、告示1100号に入ることではないからです。あくまでも認定強度を元に構造計算を行うこと、そして、実験の環境が「集成材」や「JAS認定構造材」であることが条件で、無等級材が使用できる環境ではないというわけです。

狭小3階建ての場合、木造3階建てですので構造計算は必須です。どうせ構造計算するなら、あとは使用する木材がJAS認定品であればOKなわけですし、構造計算で水平力(地震力)に対する評価は行いますので、46条の規定に沿わなくても、規定除外を楽に受けることができます。

ですが、これが2階建てや平屋だったらどうでしょうか? このカテゴリーでは面積的な要件内であれば構造計算は不要です。ですが、極端に壁のない建物を計画する場合に、やはり構造計算は必須になってきます。言い換えますと、自由度の高い設計をする場合、少なくともそれを構造面から担保するためには構造計算しかないわけですが、このような特殊な耐力壁があることで対応ができるわけです。メーカーさんのサイトでは、こんな極端な設計プランを例にあげていました。

まだまだこのほかにも、門型ラーメンなどの特殊な構造のものもありますが、それらも同様に令46条2項ルートを必須としています。

さて、ちょっとまとめますと、この令46条2項ルートを使うことで、特殊な耐力壁を自在に使うことで設計の自由度が増すというわけです。となればこれはこれでメリットじゃないか?と考えるわけです。これが46条2項ルートを使うことをまるで「テッパン」のように言う理由なのです。

でも、無等級材を使うことはできません。どうしてもというのであれば、無等級材を目視等級材として認定する加工工場に入れて評価を受けることが必要になってきます。そうなれば当然、その対応経費がコストとして跳ね返ります。また、特殊な耐力壁は結構な金額になります。一般的な筋交いや構造用合板を使えば一か所あたり数千円で済む材料代が、簡単に100倍、200倍まで膨れ上がる可能性もあります。

間取りなどの意匠上の自由度を実現するために、コストを意識して構造計画をするというのは、実は、設計者としては非常に重要なスキルになるわけです。