今日は、福井県県産材活用課が運営している「県産材住宅コーディネータ―」の研修の第4回の講師を務めさせていただきました。

「県産材住宅コーディネーター」とは、福井県と福井県県産品活用推進センターにおいて、県産材を活用した住宅建築を促進するため、木材や建築等の業界と連携して住宅の提案や相談に応じられる人材を育成するために創設された認定資格です。

福井県の林産業振興の目的での制度で、福井で生産された木材を活用して住宅建築を執り行うことを推進するために、福井産の木材の特徴などを含め知識を研鑽していく目的で年に4回程度の研修を行っています。実際の木材利用の現場見学や、木材製材の加工現場となる工場視察などもあり、木材に対する理解力を深めることを研修目的としています。

また、昨今では住宅だけはなく、工場、倉庫、施設といった非住宅に対する木造化というのも進んできており「県産材住宅コーディネーター」となっているものの、住宅、非住宅関係なく、広く木造建築への知識が求められています。

今日の研修は座学ということで、「県産材木材を使うためのノウハウ」という側面でお話をさせていただきました。

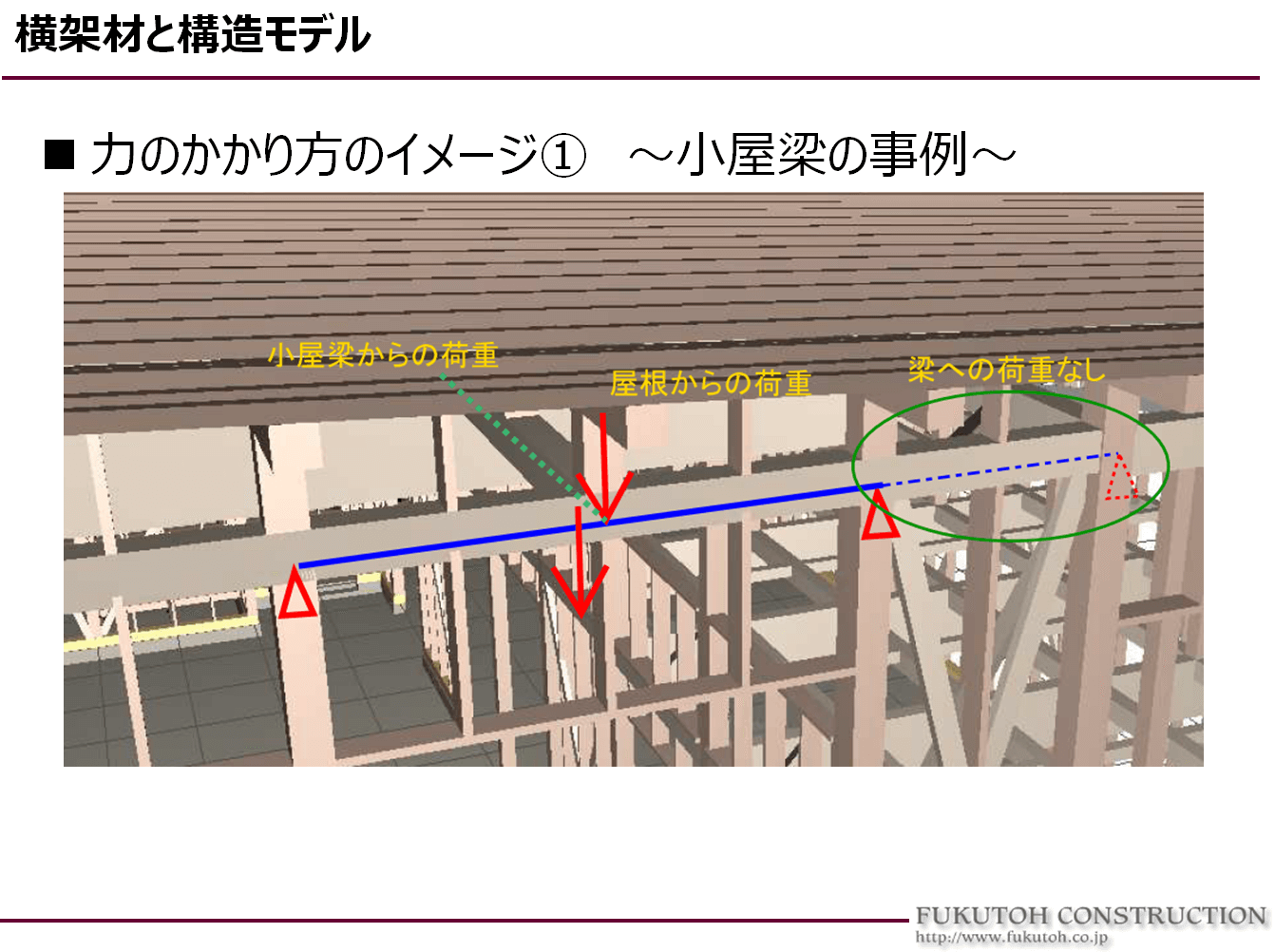

県産材木材の主力は「杉」材となります。この杉材を構造材として使う場合、柱であれば特段問題はないのですが、梁材として活用する場合、どうしても、ベイマツなどの材料と比べると強度が落ちます。強度が落ちるから使えないわけではなく、その欠点を構造計画上の工夫でかわしていくことが一つのノウハウとして必要なのですが、構造というと敷居が高く、なんだか難しい話しになりがちなので、そこをざっくばらんに、できるだけ直感的に考えられるように解説いたしました。

ですが、2時間のセミナー時間の半分以上を費やしたのが「無等級材」への認識です。地域材利用では、この無等級材の利用をしっかり考えないと、地元製材業者さんには多大な迷惑をかけてしまいます。それが「JAS認定工場」という仕組みなのです。

「JAS認定」ですので、その工場となればそれなりの審査もありますし、常備する設備を必要とします。地元製材業者さんは、昔から原木を市場で買い付け、それを製材して販売するという商売をしていますが、JAS認定のための設備導入などができ難い財務状況であることが多いです。また、JAS構造造材を利用することで、法的な緩和をうけることもできますので、46条2項ルートに代表される設計者がいわゆる「楽」な設計ルートをとるために「JAS材」でなければならないという設計要件を入れ込むこともあります。また、無等級材はノンJAS材だから、品質管理できていないなどという謎理論を主張する自称専門家もいます。

このような地域の製材業者さんのウィークポイントをついてくるような設計者によって、地域材利用はすすまず、苦肉の策として、小さな製材業者さんが、JAS認定工場に材料を経由させて出荷するという、単にシールを付け替えるだけの対応でJAS材とするようなことすら行われています。

法律的にはどこにも「無等級材」を使うなとはかかれていません。材料状況をしっかり監理し、品質管理していれば「無等級材」を使うこともできますし、もちろん、強度計算もできます。その設計に対しての法的な審査の一部を緩和させるというだけの理由で無等級材を否定していく姿勢は、とても地産地消を目指し地元の林産業振興を進めようとしている人たちから言わせれば、害悪でしかありません。

無等級材を否定する設計者は、単に責任をJASという看板に押し付けて品質管理をしているだけで、JAS認定材というものがどういうものか?また、無等級材の実際の品質管理がどんなものかも知らず、自らの責任回避の手段としてのJAS構造材利用を謳っているにすぎません。

今回のセミナーには、製材業者さんもお見えだったようですが、少しでも気持ちが楽になってくればという思いでお話しさせていただきました。

今年度のセミナーは今回で終了ですが、来年度も依頼があれば必ずお請けしようと思っています。