新築でもリフォームでも、意匠性を高めた建築を行う場合には「実際に作れるのか?」という部分と、「どうやって作るのか?」という部分が大変重要になります。デザイン性が高くなればなるほど重要さは高まります。

弊社では新築でもリフォームでも3DCADを使ってますが、その理由は「作る」ということを重視していることが理由です。調達できる部材はある意味「塊」でしかありませんから、それを要求される形状やデザインに合わせて「加工」が必要ですし、組み合わせる場合にはどのように接合するのか?施工するのか?っていうことをちゃんと検討した上で設計を仕上げないと、現場で実際に工事を行う際に大混乱になります。

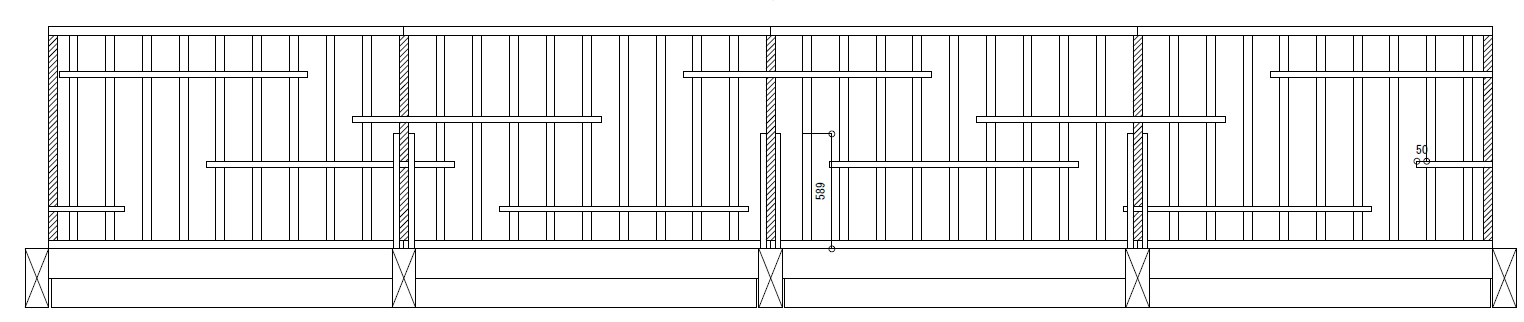

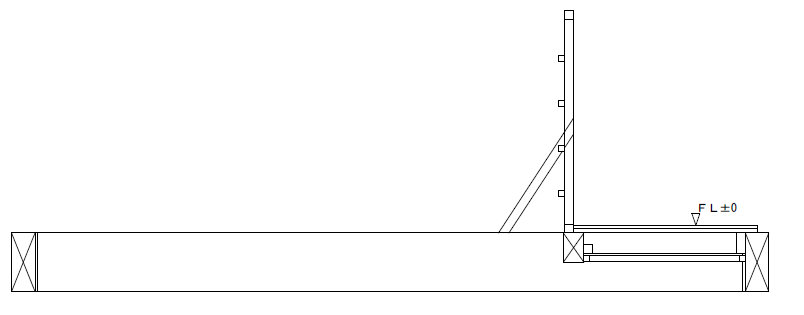

例えば、吹抜けのホール手摺がこのようなデザインが指定されたのですが、二次元の図面ではなんとなく形を想像はできても「映像」としてはなかなか認識できません。

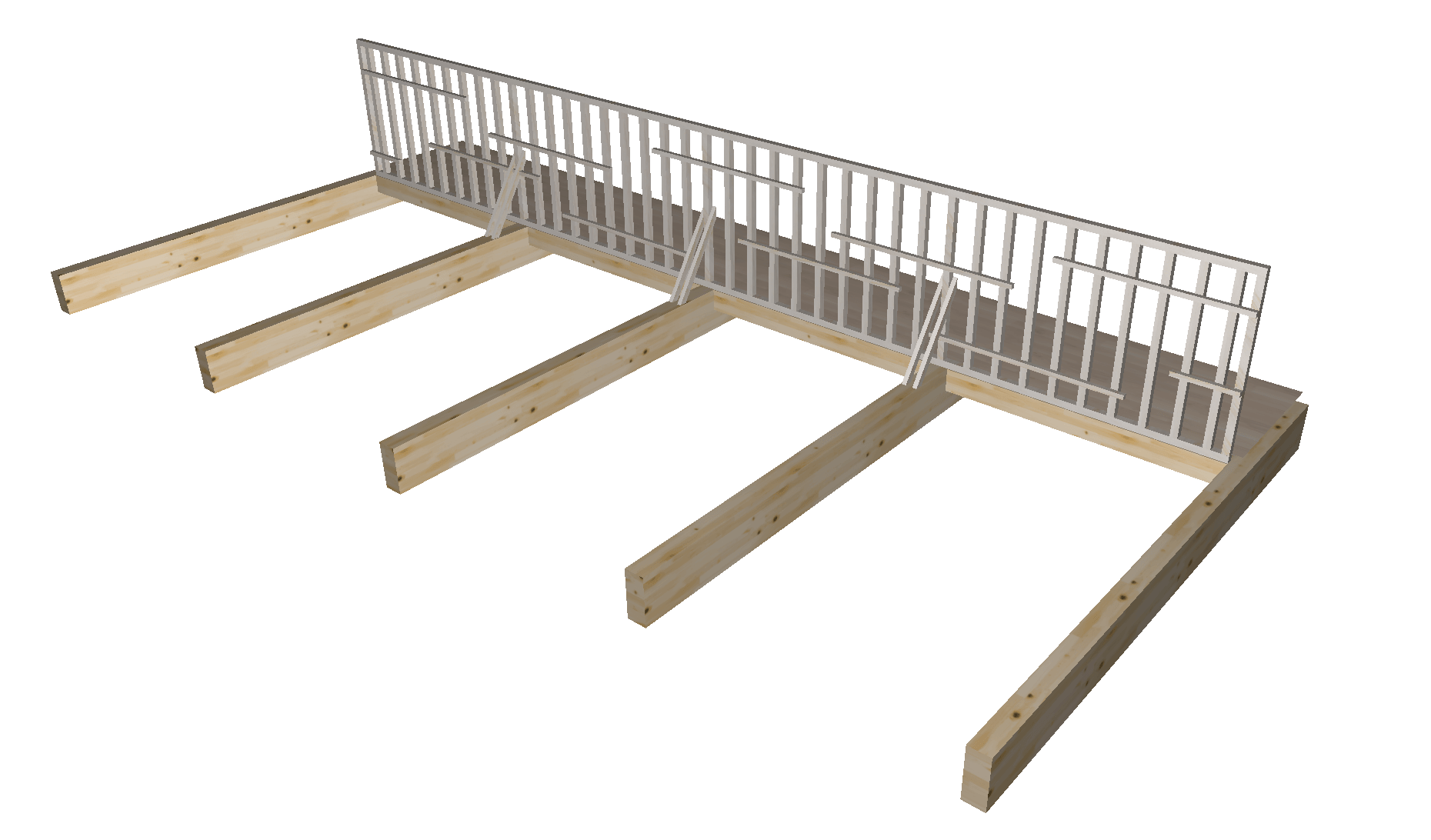

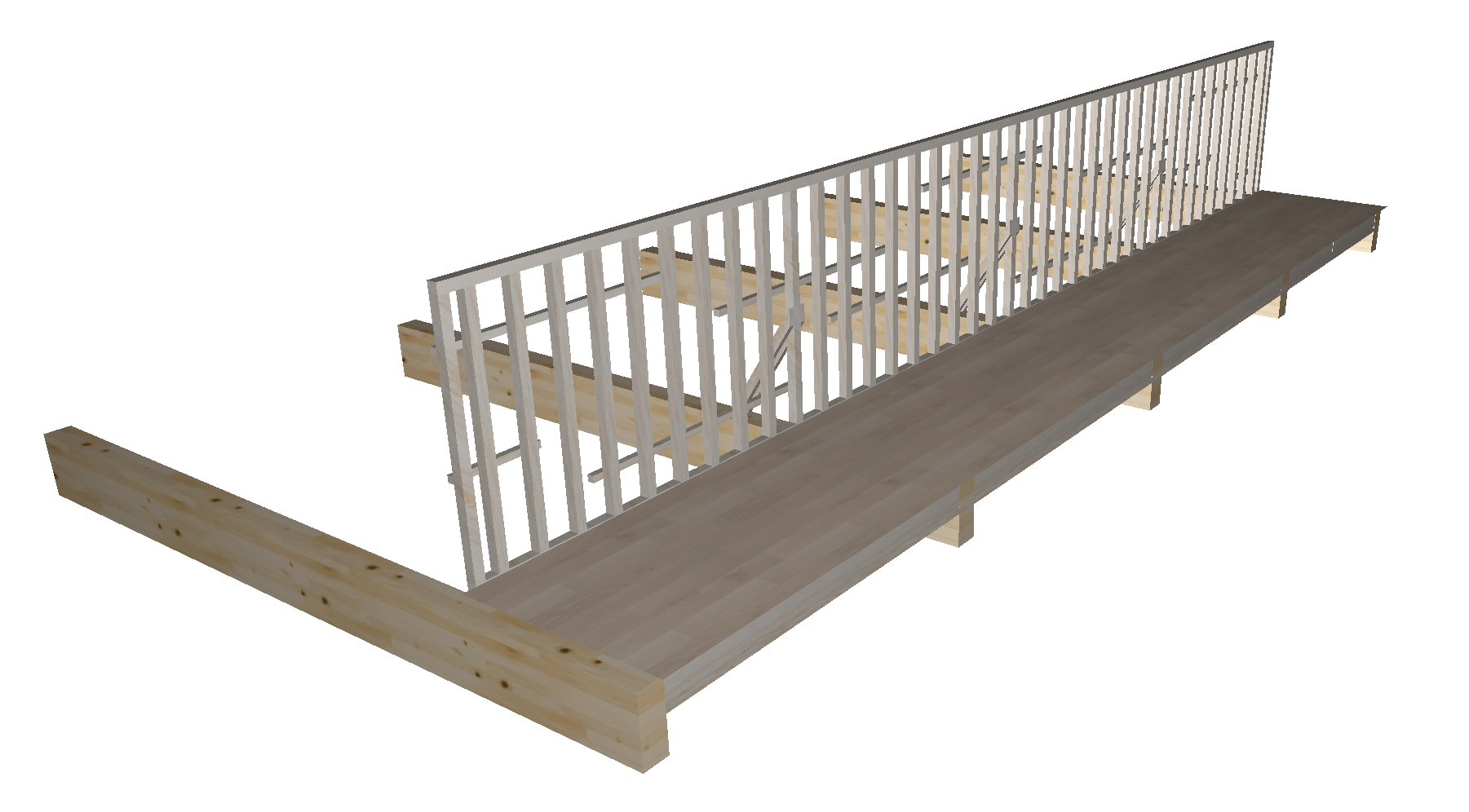

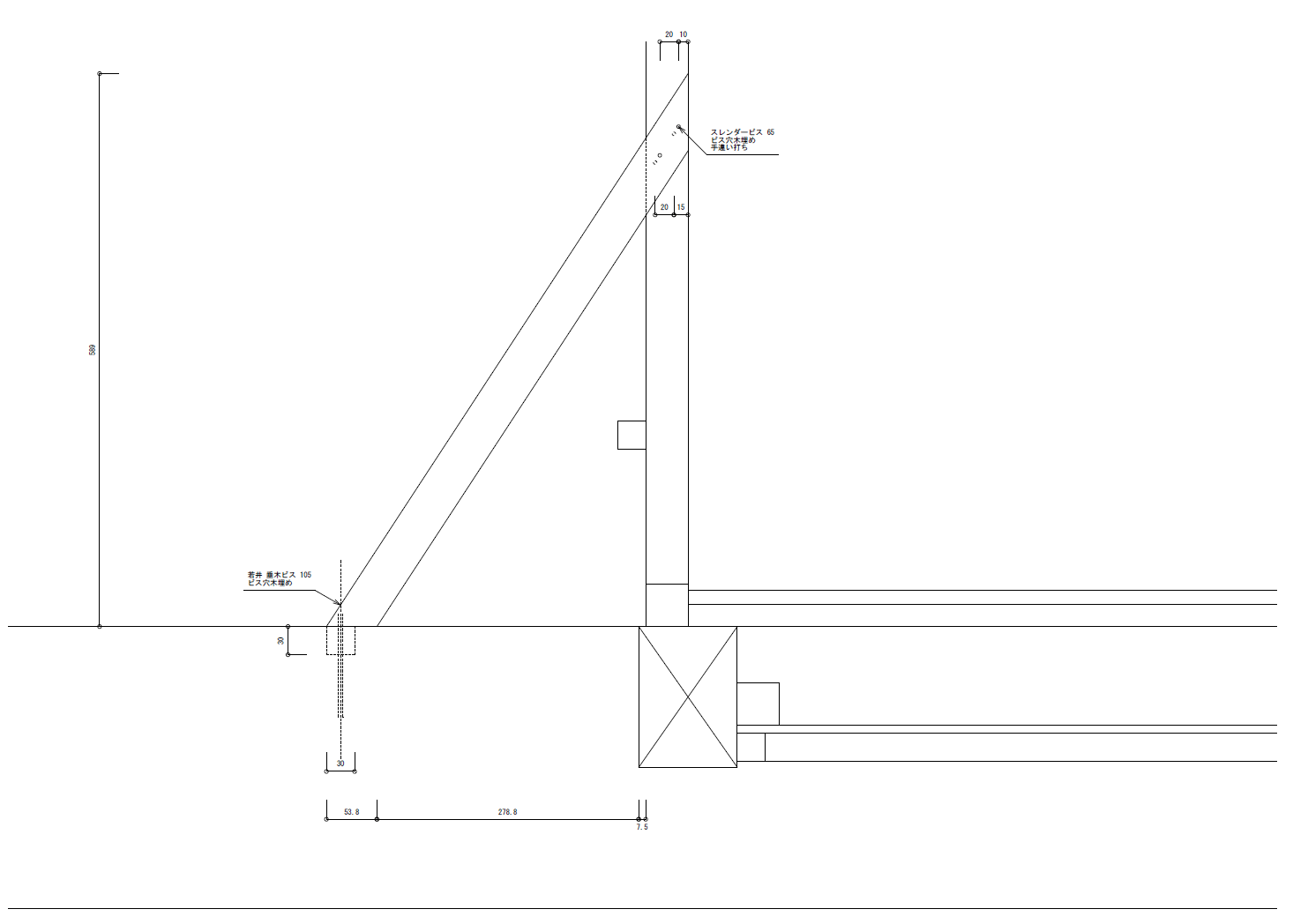

それでまず、この形状が「部材」の組み合わせとしてどのすれば整理するのか?っていう部分で3Dのモデルをつくるわけです。

この時重要なのは、構造材として「梁」などを追加する必要があれば、それらを現況の柱や梁とどう取り合うか?の検討も必要になります。3Dでモデルを作るというのは、そのものズバリの形状のモデルを組み合わせますので、当然、どこになにを取り付けるか?その取付方法はどうなのか?釘やビスが見えると不格好になる箇所はどこか?などをつぶさに検討することになります。

ようするに、3Dのデータを部材で作り上げることができれば、ほぼ、実際の施工でも問題なく施工ができるということになります。でも、もう一つの難関としては、取り付けた後の「強度」の問題があります。釘やビスではもたなければ、ホゾ加工するなどの細工も必要になります。そこは、3Dというより施工方法の検討ですので、3Dというより2Dでの図面での検討のほうが便利かもしれません。

作れもしないデザインを当たり前のように出してくる、いわゆるデザイン事務所も多いですが、建築だけではなく、家具にしても、しっかりと「作り方」を吟味しているところは、デザインも機能性もたいへん高度なものを提供してくれます。

設計とは「作るための予行演習」なわけです。