前回の#14に続きます。

外回りは最後の仕上げを残してとりあえず一旦止めて、内部の造作に入りました。まぁ、こんなクッソ暑い日が続く中、外の作業させたってイイこと一つもないので調整って感じです。

内部の造作を進める上で「風呂」を作り上げるのって結構重要だったりします。イマドキですと大抵「システムバス」を使ったりしますので、ぶっちゃけ、部材をもってきて設置すれば出来上がり!という省施工なわけです。機能面でも充実していますので、よほどの意匠性を求めなければ、昔ながらのタイル張りなお風呂って作りません。まぁ、お客さんがそういったお風呂をご要望されるのであれば別ですが、掃除や手入れなどもしやすいシステムバスは選択としてはテッパンかもしれません。

さて、システムバスが省施工なのは、躯体が出来上がれば設置できるというところが第一です。

設置箇所の躯体がある程度できあがっていれば、その空間の中に組み立てるわけですので、建方工事が終わって、外部のサッシなんかが取り付けば、もはやいつでも設置できるってわけです。

ですが!実はそのときに、重要な「規制」を忘れることが多々あります。それは、

「外壁の防火性能」

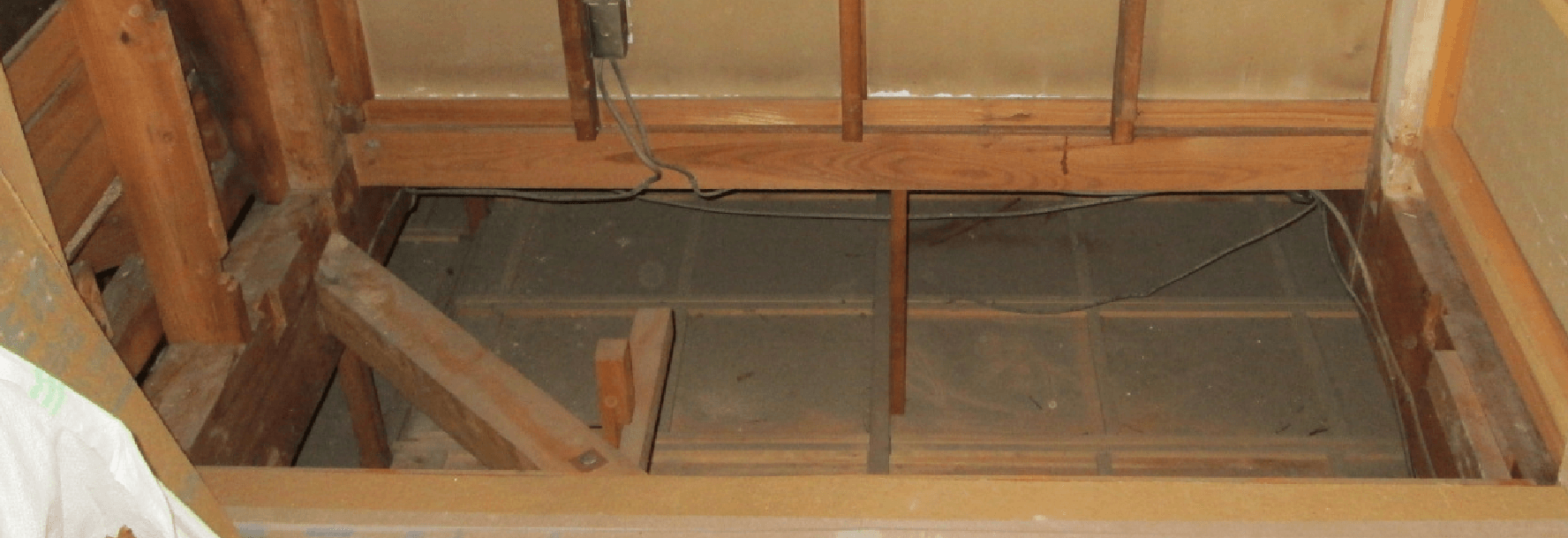

なのです。先の画像は内部からみると柱や筋交いが剥き出しになってます。確かにこの状態でも設置施工は可能なわけですが、外壁部分が法的に「防火規制」を受ける場合には、システムバスを設置するかどうかに限らず、内壁側になんらかの措置が必要であればちゃんと施工してないと法令上問題があります。

この防火規制を受けるのは、「延焼線」といって敷地の境界線から1階においては3m、2階においては5mの範囲内で、所定の防火性能を満たす外壁構造で施工する必要があります。防火規制には次の3段階があります。

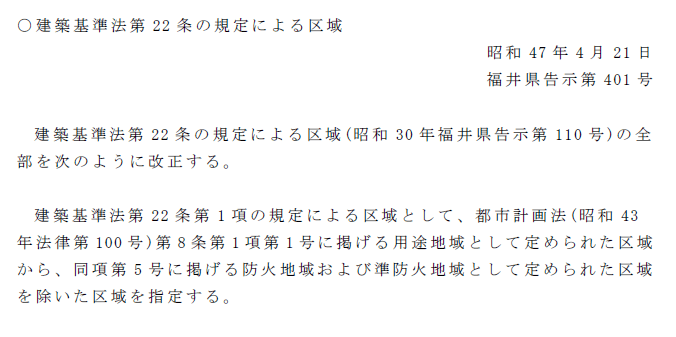

1.法22条・23条区域

2.準防火地域

3.防火地域

です。あまり普段から法令を意識していない設計士がよく勘違いしていることが、防火上の規制を受けるのは2番と3番で、1については意識しなくていいという謎理論を展開する人がいます。とんでもありません。

ちなみに1.については、用途地域という都市計画法上の地域指定がなされているところでは確実に全域が法22条・23条区域に指定されています。ちなみに福井県では、用途無指定以外はすべて1から3の防火規制のいずれかが指定されています。

まぁ、おおよそ住宅地なんかで家を建てるってなれば、必ず、防火規制に出くわすってことなのわけです。そうなりますと、外壁面、屋根面には一定の防火要件がつきまといます。22条・23条の規制は「当たり前」につくればクリアできるのですが、具体的には「不燃材料で20分耐火」の性能があればOKなわけです。これを「防火構造」と言います。防火性能レベルは、

防火構造 < 準耐火構造 < 耐火構造

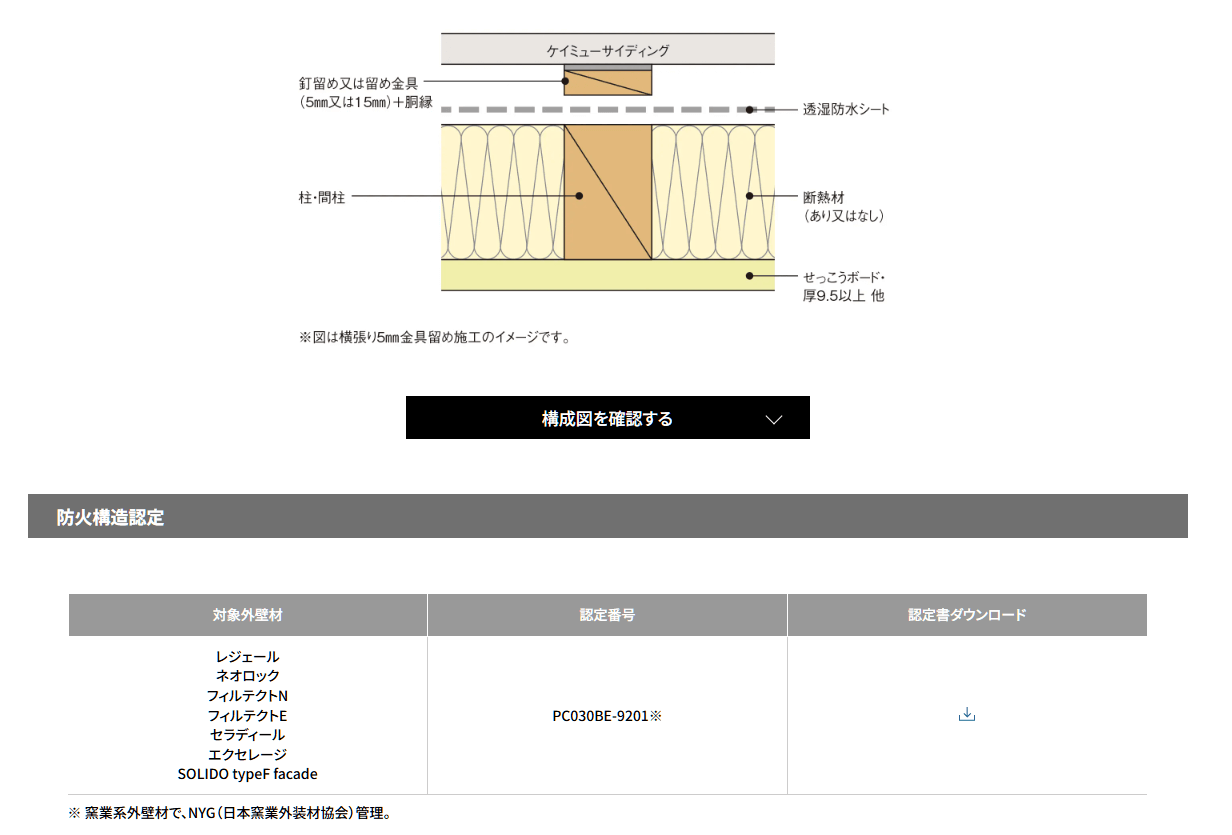

の順にアップしていきますが、性能の基本となるのは「耐火時間」です。そして、この耐火時間については様々な実験を元に、外壁メーカーなどは大臣認定を取得していますし、基本となる構造については、建築基準法に「告示」として挙げられています。例えば、よく使われる「窯業系サイディング」の場合ですと、こんな感じです。

https://www.kmew.co.jp/shisetsu/bouka_w_yokotate_n_001.html

設計図書で、外壁の防火構造を「PC030BE-9201」と記載すると、この認定番号の「構成」であることを示すわけで、その通りに現場で施工することを求められます。そして、その施工箇所が先ほど述べた「延焼線」にかかる外壁に求められるというわけです。

システムバスはたいてい1階に置き、しかも部屋のど真ん中ではなく、外壁部分に配置すると思いますので、隣地境界線から建物まで1m足らずであれば、余裕でシステムバスを設置する外壁は「防火規制」を受けることになります。よって、先ほど見せた現場写真のように、躯体がある程度出来上がったからシステムバスを設置すればいい!とはなりませんw

これは、半分壊してシリーズの浴室部分です。システムバスを設置するのですが、躯体に対して内壁側の防火措置がなされています。当然の施工ですw それから、その他の面には、SDN-SHEET🄬を施してあります。さらにもう一点注目していただきたいのは「天井」をつくっているということです。これらの措置は室内側に対しての湿気などの流入を防ぐ目的があります。

システムバスのフレームはこの内側で組み立てます。

天井ですが、システムバスから抜ける換気ダクトの分はしっかりと上にあげてあります。

システムバス自体にも断熱性能をアップさせているものがイマドキですと標準ですが、それはそれですwww 建築工事で躯体側に行う措置は、防火措置と気密性のアップなわけで、これをシステムバス側に求めても限界があるというわけです。

さて、今は防火措置の面からお話しましたが、2025年4月からは法改正により住宅でも省エネ基準適合が義務化されています。この基準適合に際しては消費エネルギー量の計算が必要になりますが、その際、外皮という部分の性能計算は必須です。もちろん、システムバスが設置される外壁部分も例外ではなく、外皮になりますし、屋根面があれば天井もしくは屋根面が外皮になります。言い換えますと、省エネ基準に適合させる設計を行う上で、システムバスの外壁側、天井分が外皮になれば、その箇所は確実に省エネ基準適合のための施工が必要になるわけです。監理上は施工写真が必要になります。先ほどのシステムバス設置箇所の外壁部分に、その他の外壁室内側と同じ措置をとっている様子は記録に残す必要があるというわけです。

システムバス設置は楽なことは確かなのですが、システムバス自体に法規制はなくとも、躯体には法規制がありますから、しっかりと対応しておかないとまずいわけです。隠れちゃって見えなくなるからといって気をぬくようなところじゃないってわけです。