#2に続きます。

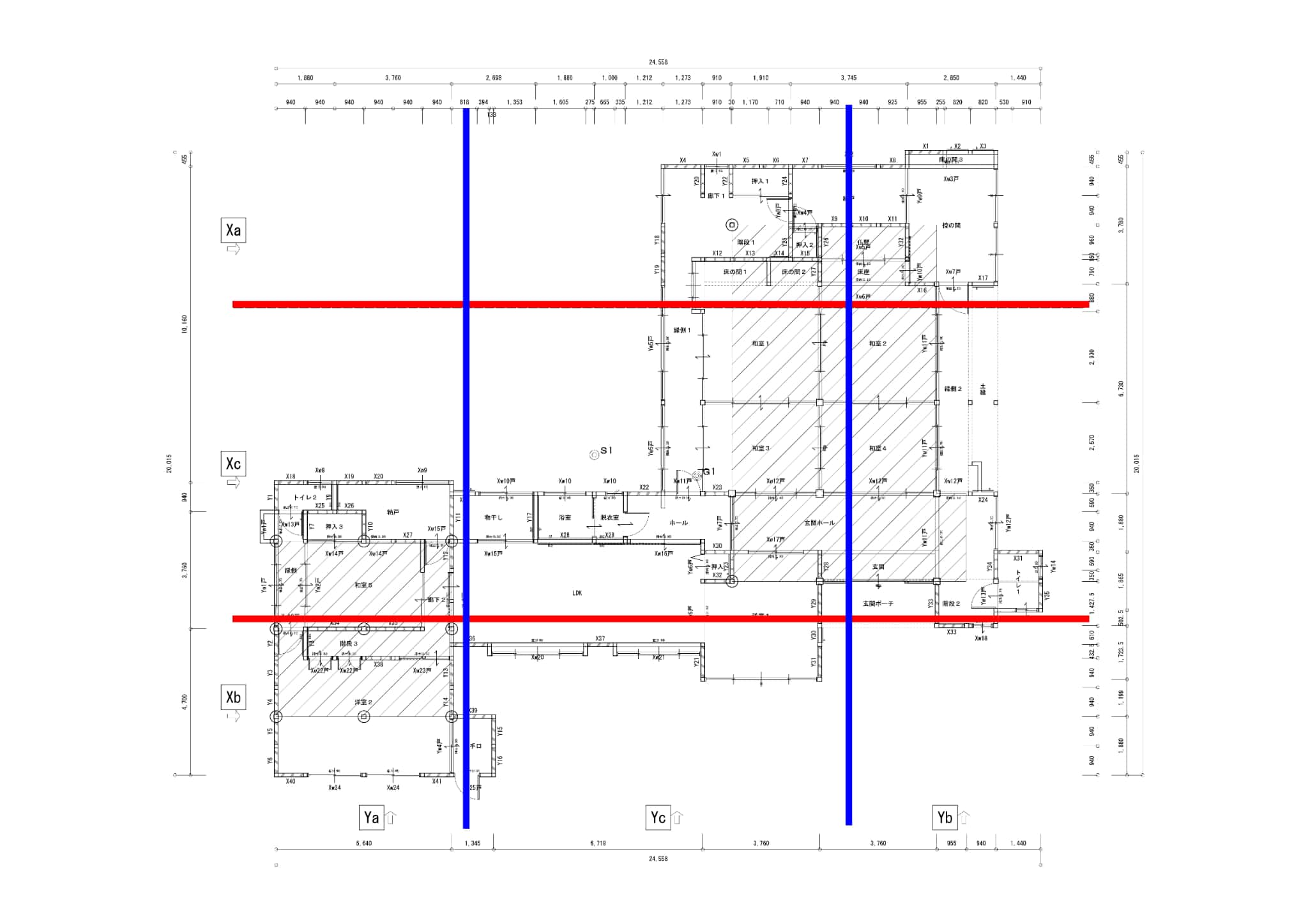

今回のブログタイトルは、四分割法という耐力壁のバランス確認を、建築基準法上の構造関係規定の「仕様規定」に準拠し、規定をクリアすればOKになるという流れに一石を投じることが目的ですw 繰り返しになりますが、この四分割法による評価は建物形状がある程度「成形」であることが必要です。建物形状を縦横4分割し、両端に存在する耐力壁量が規定量はいっているか?または両端に存在している耐力壁量の比が0.5以上かという至って単純な評価なんですが、それでおおよそ判断がつくのは、建物形状の条件が長方形に近い「成形」であることが条件です。

一般的な分譲地などで計画される住宅の場合、極端な凹凸があるような平面形状で構成されることは稀であることから、特段問題にはならないことが多いですが、それでも、坪庭があるとか、玄関部分だけが突出しているとか、凸部、凹部が全くない住宅ばかりではありませんし、意匠性が高まれば平面形状も複雑になる傾向は否定できません。また、この四分割法の考え方は「耐震診断」によっても利用される考え方ですので、古い建物で大きなものになりますと、離れのような配置の部屋があったりと平面的に単純な形状でないことが多いです。

このような場合には、設計者として四分割法を使うにあたっての工学的な工夫や、検討を行う必要がありますが、その手法は法的な手続きには記載がありませんから、記載のある計算方法でOKになればバランスに関する検討がなされ合法であるという判断ができてしまいます。四分割法における問題点は、

分割線の位置が本当に工学的な裏付けがあるのか?

ということがわかりにくいということで、結果として形状が成形であるという非常にあいまいな表現での条件がベースになるわけです。

さて、弊社では四分割法よりも「偏心率」によるバランス確認を重視しています。この偏心率というのは、以前のブログでもご紹介しました。

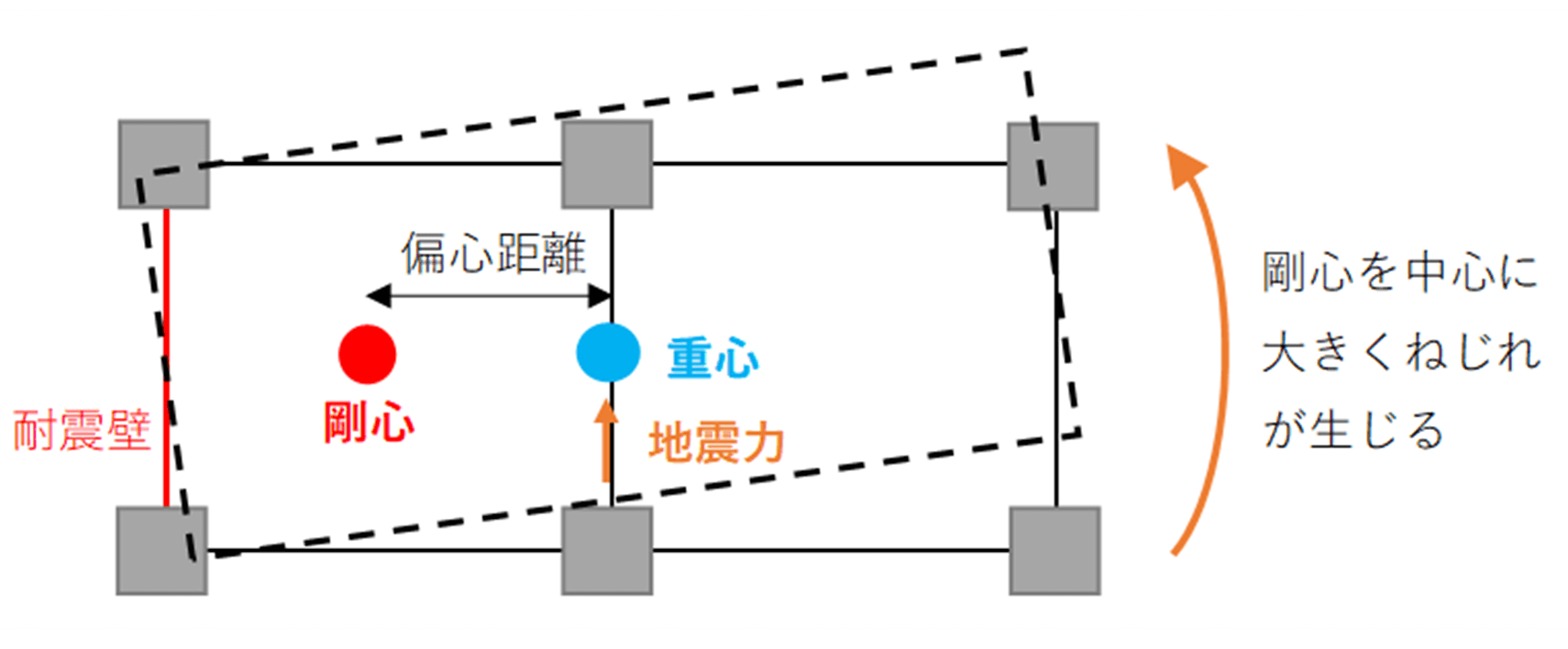

この際にご紹介した画像を再掲します。

建物にはその重量によって「重心」となる位置が存在します。ざっくり言えば、建物をコンパスの針の上に置くと釣り合う位置です。重さによるバランス位置が重心だというわけです。これに対して、建物が揺れなどで受ける水力に対して、それに抵抗しようとする場合の「中心位置」があります。この位置を剛芯といいますが、水平力に対応するのは「壁」ですので、壁の配置によってその中心位置が変わっていきます。言い換えますと、ドカーンと水平力が掛かった場合、どこで受けることになるかの点が「剛芯」ということなのです。

ところが地震時の挙動をみますと、本来、重さの中心である「重心」に力がかかります。でも、実際の中心位置は剛芯ですので、この剛芯を中心に回転しようとする力が発生します。「建物がねじれて倒れる」という現象が発生するというわけです。建物が縦横に揺れている分には壁の強さだけで抵抗できますが、そこに回転させるような挙動が加われば、建物はいとも簡単にねじれて倒れます。

これが「バランスの悪い建物の欠点」なのです。

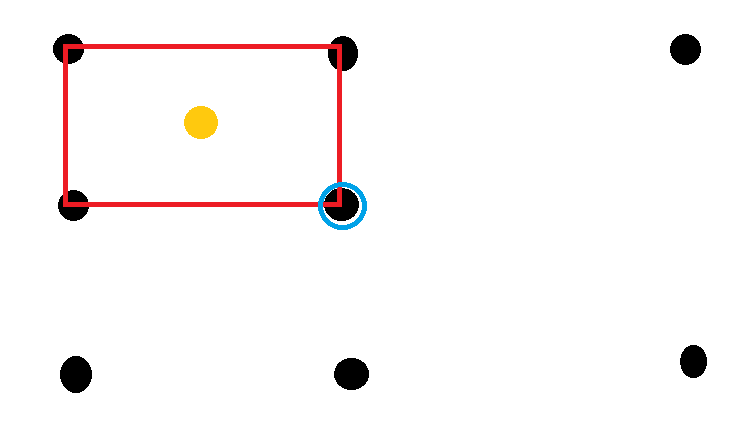

ちょっと極端な建物の例をします。以下の画像のような建物があったとします(下手な絵ですみませんw)。黒丸が柱で、赤線が壁を表します。

建物の重心は、柱が立っている部分で、青丸の位置になります。それに対して「剛芯位置」は黄色の丸の位置になります。かなりのズレがあります。ここまで極端な例は少ないとは思いますが、赤の壁を模している線以外の部分に車を停めるような1階が車庫になる場合などが考えられます。この場合、この赤の壁をガチガチに作れば作るほどズレが大きくなるので、実際には工夫が必要になります。まぁ、あくまでも極端な事例ですがw

計算は多少複雑にはなりますが、エクセルシートで十分に対応できるレベルの計算手法です。重心位置に対して、剛芯のズレを計算することが偏心率の計算なわけですが、建築基準法上はこのズレを30%まで認めています。ただし、30%のズレはかなり大きい方です。できれば15%以内(耐震診断では15%以上になると壁の抵抗力が低減されていきます)に留めるような壁の配置が望まれますが、弊社の設計では5%以内を目標にしています。

剛芯位置が重心位置に近づけば近づくほど、地震時の揺れはある意味安定的に揺れます。まるで重心位置に心棒が入っているような揺れの挙動になりますから、倒れにくくなります。また、耐震性を評価する上で耐力壁となる力の合算が多少規定より少なかったとしても、ねじれるような挙動がない分、倒壊の危険性は低くなります(ないとは言えません)。したがって、耐震改修ではこの偏心率の改善は単に壁を強くすることよりも重要になってきます。

ただし、この偏心率によるバランス確認も一つの前提があります。それは、建物重量が面積的に「一様」であるということです。どこかに極端に荷重がかかるような、例えば、どこかの部屋に極端に重量の重いものが存在している場合には、この偏心率の基本となる「重心位置」が思ったところにこなくなります。それでも四分割法よりはマシであるというのが個人的な思いです。