「ハザードマップ」という言葉が世の中に定着し始めてきています。ハザードマップとは様々な自然災害を想定した場合、その被害域などの予測をまとめたもので、現在、自分がいるところにどのような自然災害上のリスクが存在しているか?を公的に示したものです。このハザードマップですが、以下のサイトで知りたいところのリスク状況を地図で知ることができます。

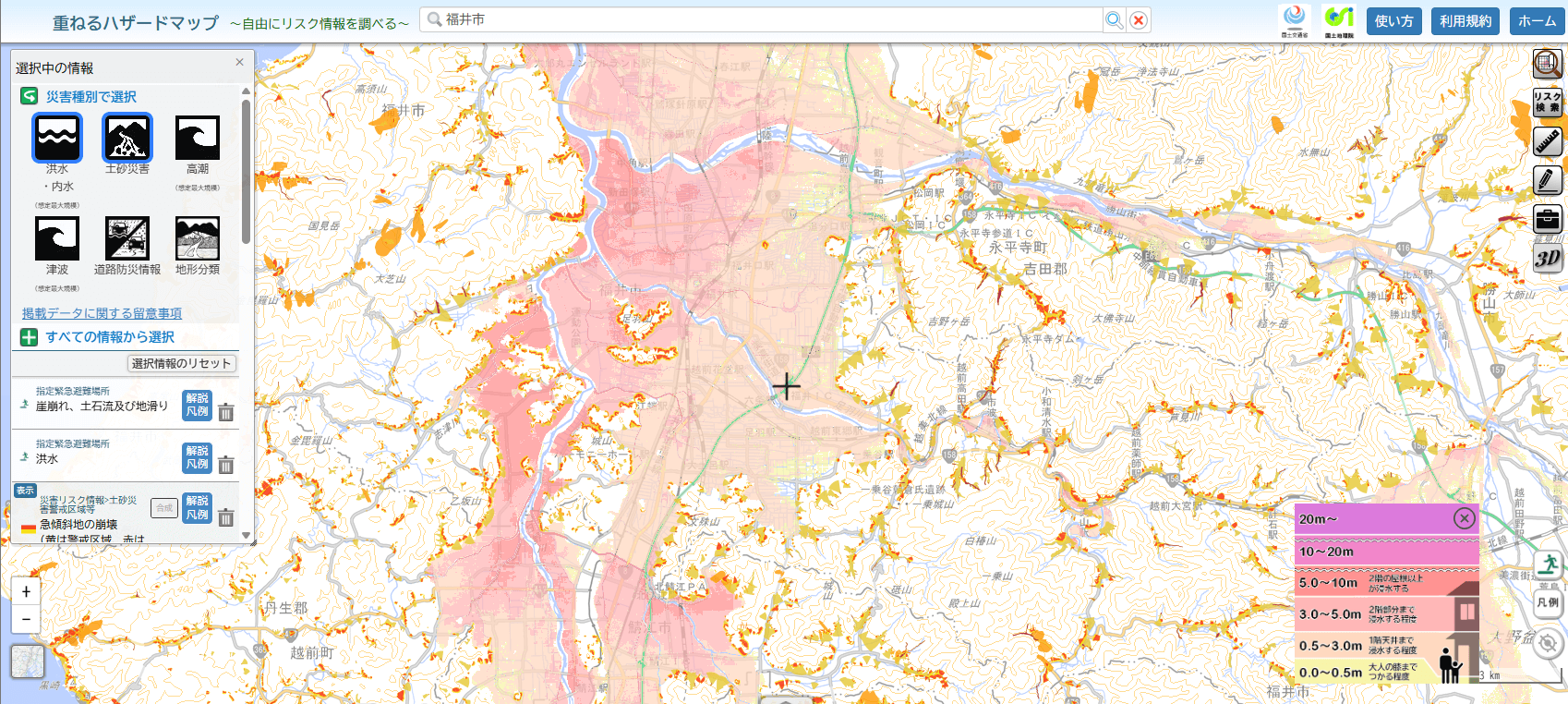

災害としては、「洪水」、「土砂災害」、「高潮」そして「津波」という分類で発生度合いに応じた色区分でグラフィカルに知ることができます。また、災害発生リスクを「重ねて」評価することもできます。例えば、福井市で検索しますと、以下のようなハザードマップが出てきます。

内陸部では津波の被害想定はないものの、河川の氾濫による洪水リスクはほぼ全域にありますし、山際では土砂災害リスクが指定されているところが多いです。こうした災害リスクがあるところには「住めない」わけではありませんが、日頃からの備えが必要であることはだれもが理解できることです。その備えとして何が必要か?何に気を配る必要があるのか?をその地域の住民として知ることは、いざ災害が発生したときに自分の命を守ることにつながるわけで、非常に大切な情報です。

さて、その災害リスクの中で「土砂災害」については、「土砂災害防止法」によって厳格に規制がなされています。たびたびニュースなどで「土砂崩れ」や「土石流」などで家が流され、土砂に生き埋めになって死者がでる事例が報道されます。そのたびに規制は厳しくなるわけですが、そのような地域での建築行為では、想定される災害リスクとして、地震に対する耐震性や風による耐風性という基本にもなる構造関係の諸規定に加え、想定されている「土砂災害」に対応できるだけの構造上の対策も要求されます。

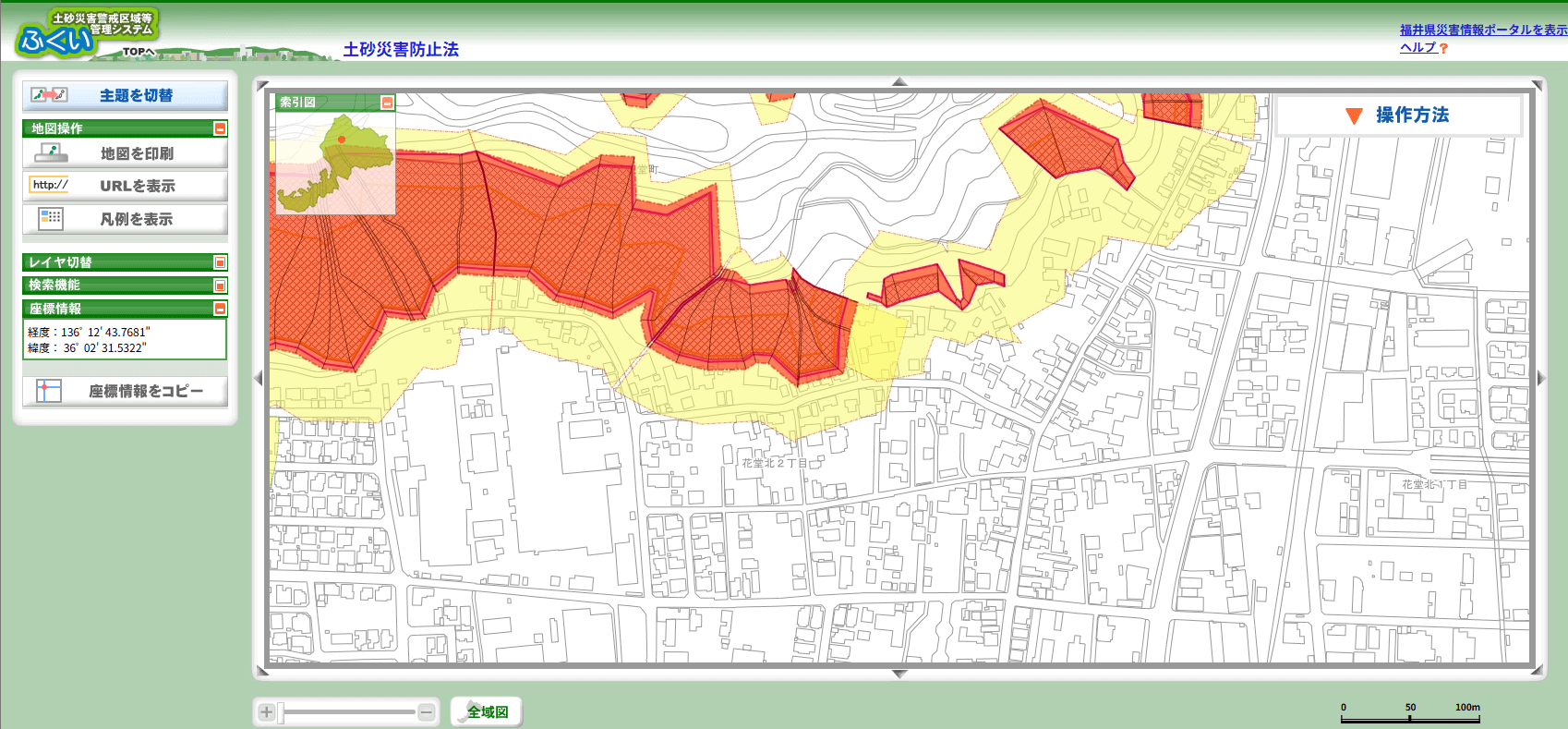

各都道府県市町には、町並みのどのあたりのどこが規制区域になっているか?を示す管理情報を閲覧できるシステムが用意されているところが多いです。以下は、福井市のものです。

弊社の社屋がある箇所を検索しますと、社屋北側の山(八幡山)の麓部分は土砂災害警戒区域として指定されています。

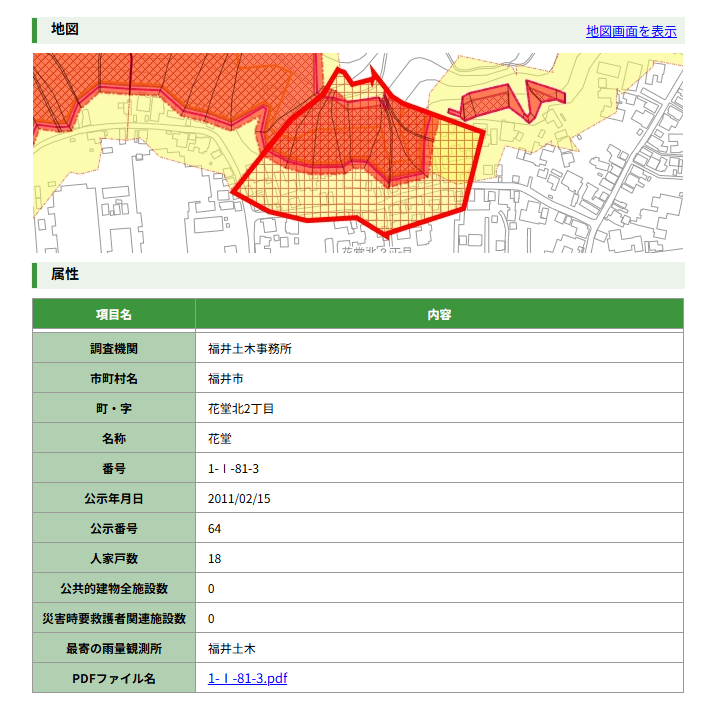

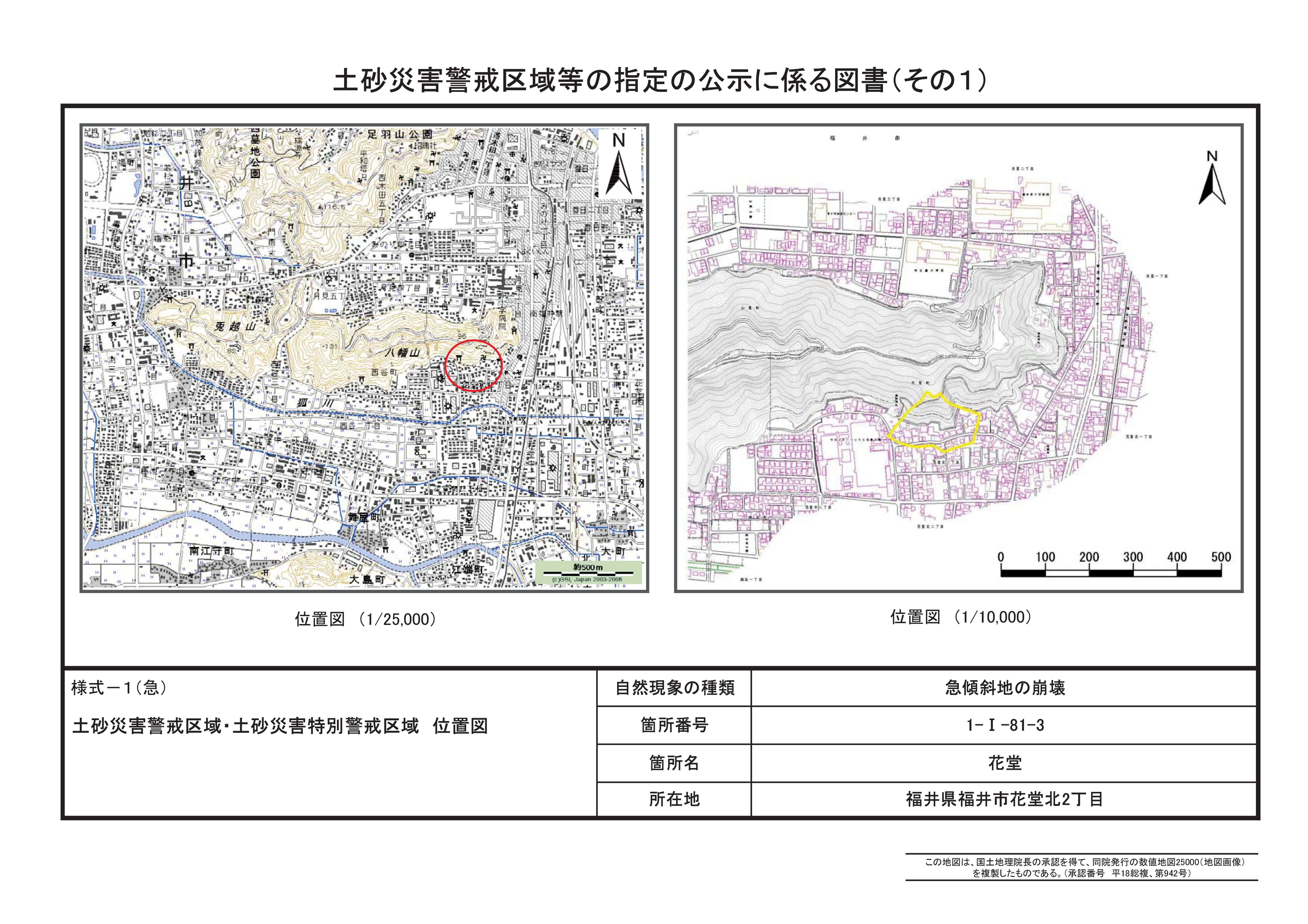

この管理システムでは個別の建物位置もわかりますので、目的とする建築場所周辺の状況をつかむことができます。そして、その区域ブロックごとにさらに詳細な指定状況と、想定被害の情報が定められています。

これらの想定状況から「対策」を設計するわけですが、その手法や法的な根拠が解説される研修が「土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る構造設計・計算マニュアル・計算事例追補 WEB講習」です。

土砂災害警戒地域への指定は最近のことで、元々、この地域に住んでる方から言えば後から法的な規制を受けることになるわけです。その地にこれからも住み続ける場合に、今までの建物を取り壊し新築することもあるんですが、その際には土砂災害警戒区域としての規制を受けることになります。命にかかわる災害発生の確立が高いわけですので、ある程度の備えが建築主として必要になるわけです。

このような場合の対策手法をしっかりと身につけないと、設計としては多様な住環境には対応できないことになりますので、非常に大切な講習なのです。