前回のブログテーマでご紹介した「半分壊して増築する」リフォームですが、高評価をいただいておりご感想など多数御寄せいただいております。ありがとうございます。

たぶん、アクロバット的に見られることもあって、「そんなことができるんか!」って感じだと思うんですが、在来軸組構法という部類の建物であれば、その構造状況をしっかりと掴めば比較的簡単にできる計画です(とはいえ、解体屋さんの腕にかかってる部分はデカいんですがwww)。

では、なんでもこの手の改修ができるんだろうか?というと、少なくともちょっとできないんでわ?っていう可能性が高い建物の「種別」というものがあります。それが「型式認定を受けている建物」なわけです。

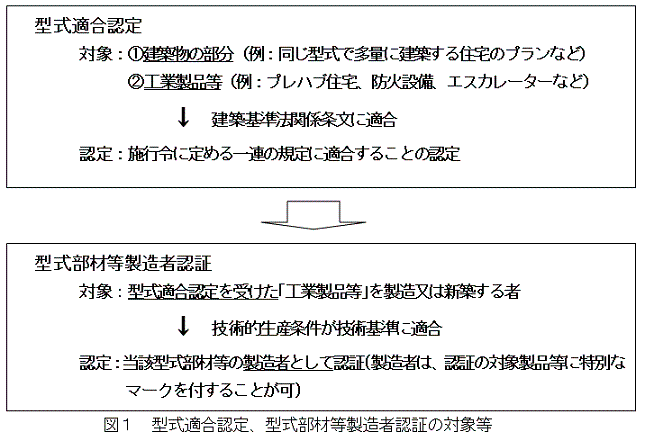

建築に関する「型式認定」とは2つあります。一つは「建築物」で、もう一つは「工業製品」というカテゴリーです。

「型式適合認定。型式部材等製造者認定」より

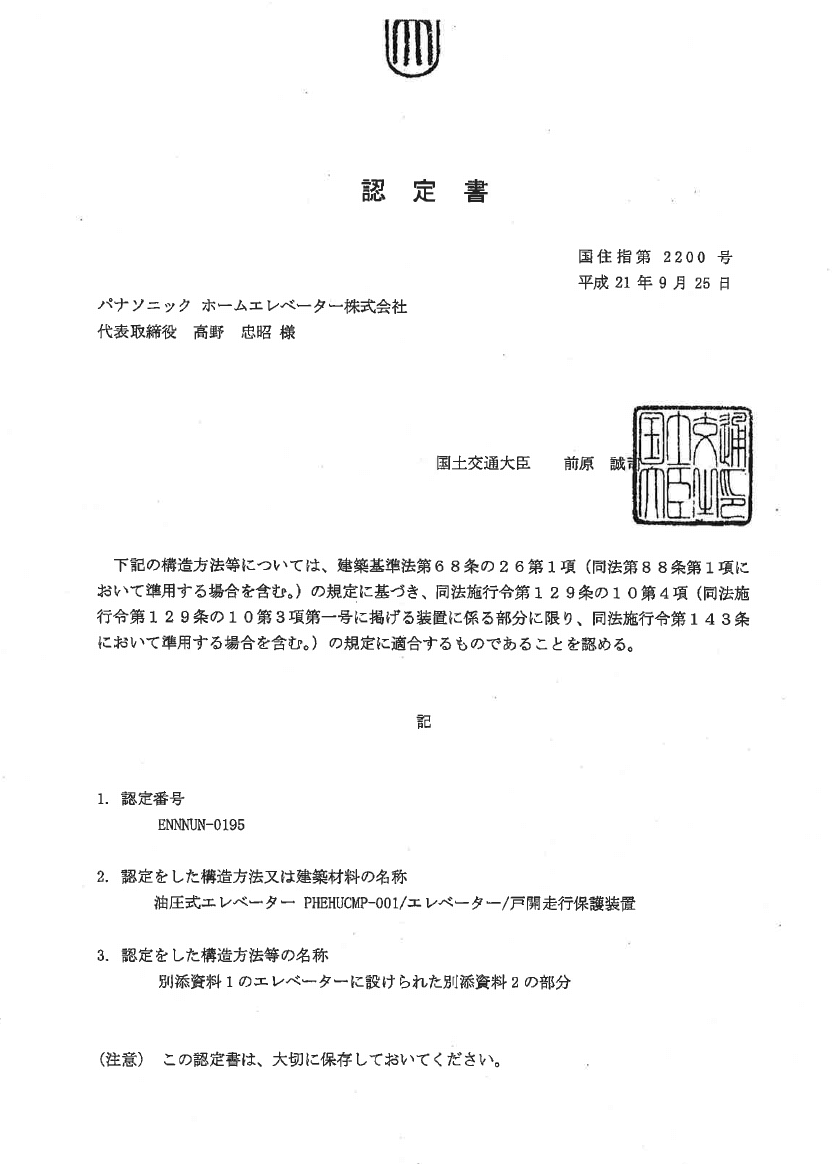

住木センターさんのページに詳しい説明があったのでお借りしましたw この資料で①と②となっていますが、②から説明しますと、ホームエレベーターなど、メーカーがパッケージとして製作しているものは、この②の工業製品等にあたります。また、プレハブのコンテナハウスなんかも同じでカテゴリーです。実際の資料を公開しますと、例えばホームエレベーターのパナソニックさんからはこんな感じで型式認定書が発行されます。

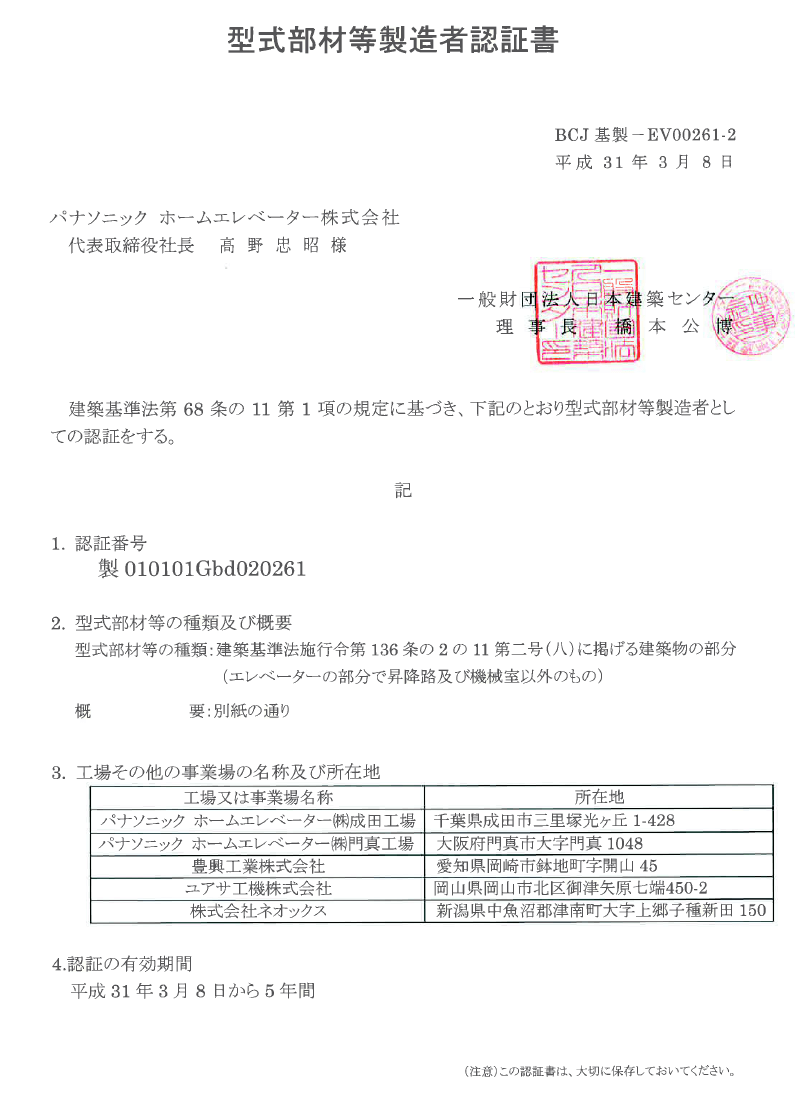

この場合、「型式部材等製造者認証書」というものも発行されます。こんな感じです。

この「製造者認証」がでていれば、当然、型式認定を受けている設備ですので、この認証の存在だけでも十分に型式認定を受けている証になるんですが、あんまし知らん審査係の人に当たると「なんでやね!」ってなりますwww もっと勉強してから審査してくださいって感じですwww

これは設備の部類の認定ですが、建物もほぼ同様です。要するに、どんな部材をどうやって組み合わせて「型」として構成していくのか?そして、その場合の安全性はどれだけ担保できているのか?といったことを、住木センターをはじめとする各認定機関が事前に審査し、

「一定ルールと一定部材を組み合わせて作った建物は個別に安全性の審査をしなくてもよい」

としているのが、この「型式認定制度」というものです。従って弊社が扱うような建物は、型式認定を受け一定のルールの元で製造される建物ではありませんので、型式認定建物ではありません。よくあるのは、ハウスメーカーさんのお建てになる建物だったりします。別名「工業化住宅」とも言われ、自動車のように工場で製作された完成物を現場で組み立てる、組み合わせるといった建築手法です。これとよく似ているのが「鉄骨造」による建物です。こちらも工場で部材加工を行う「プレハブリケーション(プレハブ)」ですが、1棟1棟使う材料の品質や大きさなどが違いますので、「型式認定」とまではいきません。もちろん、型式認定を取得しているものもありますがw

さて、型式認定は、構造の安全性を事前にパターン化した状況で検証し、評価を得ています。その評価内で建物を計画し、建築します。従って、後日リフォームなどで、勝手に「間取りの変更」や、建物のバランスが変わるような「設備の追加」を行えば、安全性のルールから逸脱する可能性がありますので、原則としては、間取りの変更などはできないのです。

どうしてもそれを行う場合には、建築した型式認定を受けた会社・メーカーにお願いして、希望するリフォームが可能かどうかを問い合わせる必要があります。あるいは、全く構造的に分離させるような形態にして、「別棟」として間取りを新たに作るということしかありません。その場合でも、双方お互いに力が伝達しないような「エキスパンションジョイント(以下、EXP.J)」といわれる構造で連結することが求められます。

問題なのは、自分の家が「型式認定」によって建築されているということをお客様が「知らない」ことにあります。型式認定の場合、その間取りの構成や見た目がある程度「定型化」しますので、パッと見、「○○メーカーさんの建物ですか?」という問い掛けをすることになります。これが型式認定で有名なメーカーさんであれば「残念ながら弊社でのリフォーム計画はできかねます」という返答になるというわけです。

ですが、中には仕事欲しさに、勝手に型式認定の住宅をいじりだしリフォームしてしまうような工務店がいることも事実です。せいぜいできることといえば、壁紙を変えることや、外壁の塗り替えなどですが、外壁を上張りしたり、屋根を軽い屋根材から、少々重量がある重厚感満載のものに変えるなど、建物の重量に影響させるようなリフォームを行うことは、型式認定の建物の安全性を損なう重大な悪質施工となる可能性があります。

型式認定の建物の改修などは、まずは、建ててもらったメーカーさんにお問い合わせいただき、提案を待った方が賢明です。