ネット上でとある質問コーナーに「基礎の立ち上がりから土台がはみ出ているのですが問題ないですか?」という一般の方の質問を見かけました。専門家らしき人が「特段の問題はない」という回答をしていたのですが、正直、「だよねぇ~」とは言えないと思います。具体的な画像をそのまま掲載することはできないので、その問い合わせの画像のイメージを載せますw こんな感じっすw

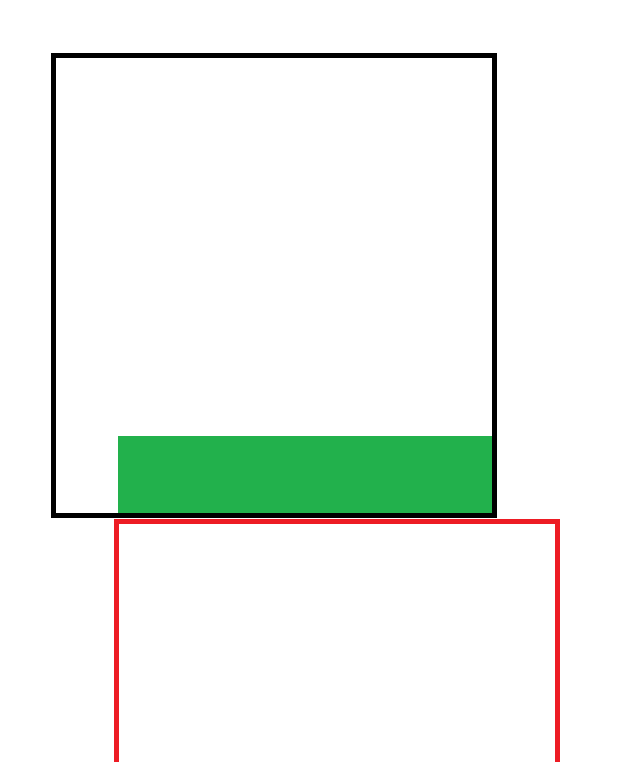

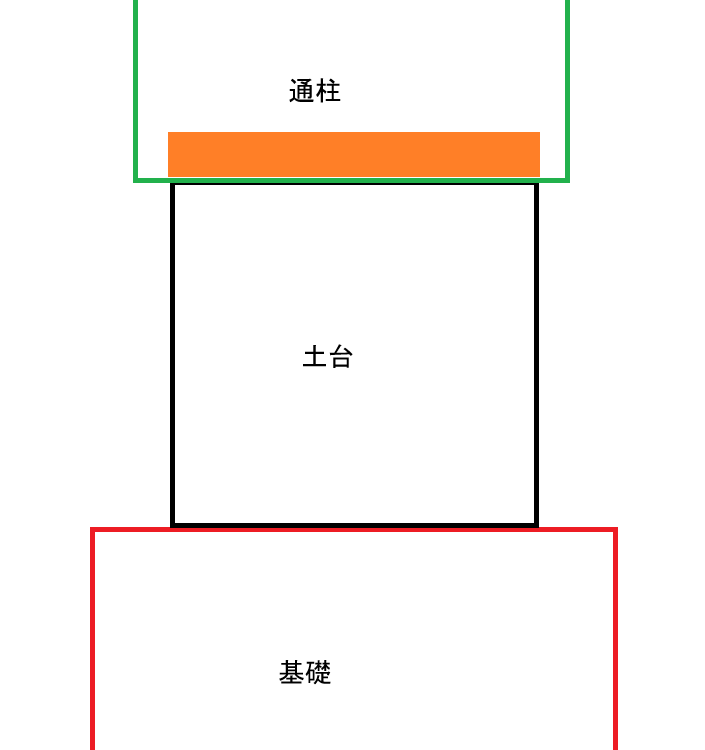

基礎からはみ出してるので、不安に感じるのは当たり前なんですが、問題がないとするには少々前提条件があると思います。ちょっと理由を説明します。結局、土台がずれるということは、次の図のように緑の部分に柱からの力加わることになります。ざっくり言えば、土台が基礎に伝達できる力の幅が小さくなるってわけです。

例えば、土台のこぼれている部分15mmだとし、土台の幅が105mmだとしても、90mmの土台分が有効でしかないわけです。また、柱の有効幅も結果として90mm分しか評価できないことになります。でも、一般地で住宅レベルの小規模建築する場合には、この90mm幅でも問題はないかもしれません。それくらい一般的な木造建物の重量は「たかが知れてる」ってわけです。

ですが、雪国でこれをやるとかなりまずい時があるんです。雪による強烈な荷重が作用した場合、土台がこぼれているところで、めり込みが発生してくるのですが、この場合土台が傾いていくことになります。となれば、柱は傾斜しますので、2階の床が狂いだします。

構造計算を日常的に設計で行っている場合、柱と土台のめりこみを検討しますが、その際、柱の設置面積が90mmで問題ないことがわかっていれば、回答のように「心配しなくていいよ!」ってことは言えるのですが、1mの積雪荷重を考慮した場合、柱の配置状況などでは、105mmの柱ではNGになるところについて、例えば120mmとか150mmを要求された場合、土台が基礎からこぼれるようなことがあれば、非常に大きな問題になるってわけです。

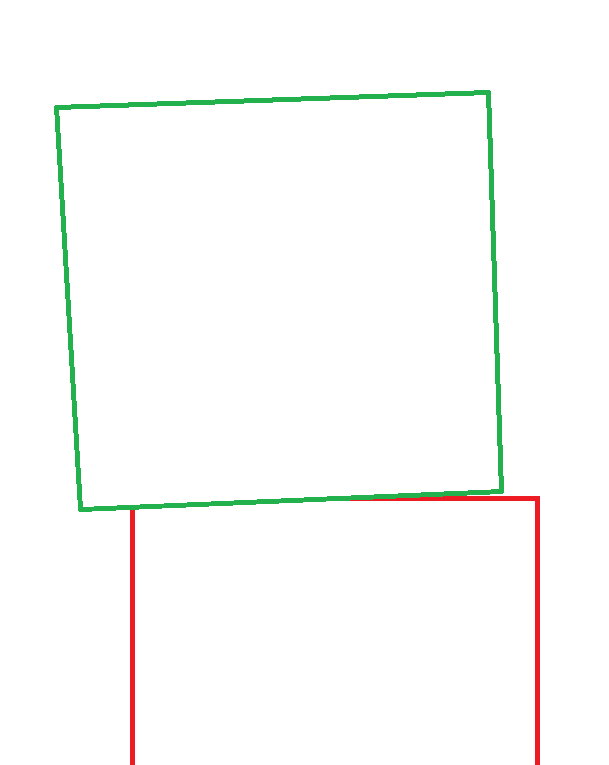

また、土台が基礎にしっかりのっていても、柱が土台からこぼれている現場も時々見かけますw

柱が105mm角で、通柱が120mmの場合ですと、土台は105mmで敷きこんでいくことが多いですが、本来は、通柱が立つ部分の土台は120mmにしないと、柱底面をしっかり受けることができないわけです。これもめり込みの設計をちゃんと行っていて、105mmの柱でも問題ないと確認ができていればかまいませんが、通柱にデカい軸力がかかることは稀で、1階の柱の一部にデカい力がかかり、その部分の柱は105mmから120mmにしないと計算上ダメということは雪においては当たり前に出てきます。

従って、雪国での木造建築では、この基礎の幅、土台というのは、実に吟味した設計をする必要があるわけです。

基礎、土台、柱は確実にその力を地面に伝達するためのもので、それぞれがしっかりと性能を発揮するためには精度の高い施工は必要なわけです。ですので、基礎から土台がこぼれるというのは、そもそも論、基礎の墨出しなどの精度が悪いか、型枠の施工精度が悪いわけです。

ですので、建物が想定している荷重を評価していないのに、安直に「問題ない」とは少なくとも雪国では言えないのです。