確認申請では、居室の換気や排煙の能力が法律に規定されている量があるか?というのが審査されるのですが、窓の形状や開閉方式で窓の面積に対する「開放割合」っていうのが決まっています。例えば、一般的な引違い窓の場合ですと、サッシの幅のおおよそ半分です。

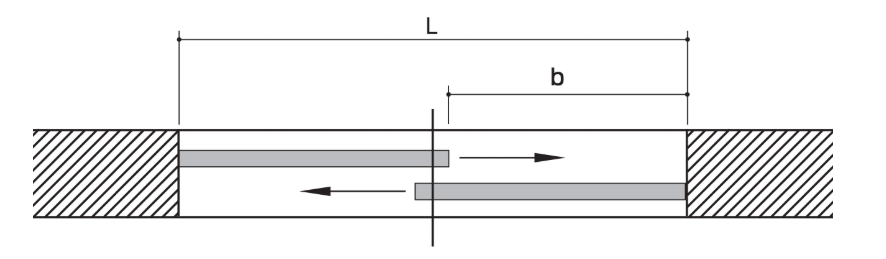

でも、よほどギリギリの設計でない限り、幅Lの1/2で判断しても差し支えないと思います。窓の開閉方式に対しては以下の表のような決まりがあるわけですが、あくまでも「純開口面積」に対しての評価なので、例えば「上げ下げ窓」であれば、障子を上げて開いてる部分だけが開口面積として認められます。

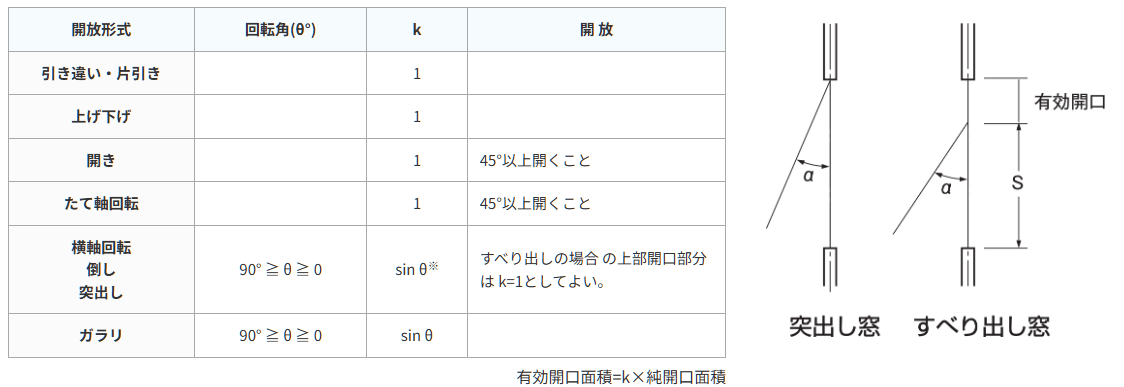

ところが、すべり出し窓とか、突出し窓、倒し窓など障子が角度が付いている場合にはちょっと考えないとダメなのですが、基本は、「開放角度」を元にした開口面積の算出となります。

図中で「α」としている部分が開放角度なのですが、このαに対して、

α / 45°

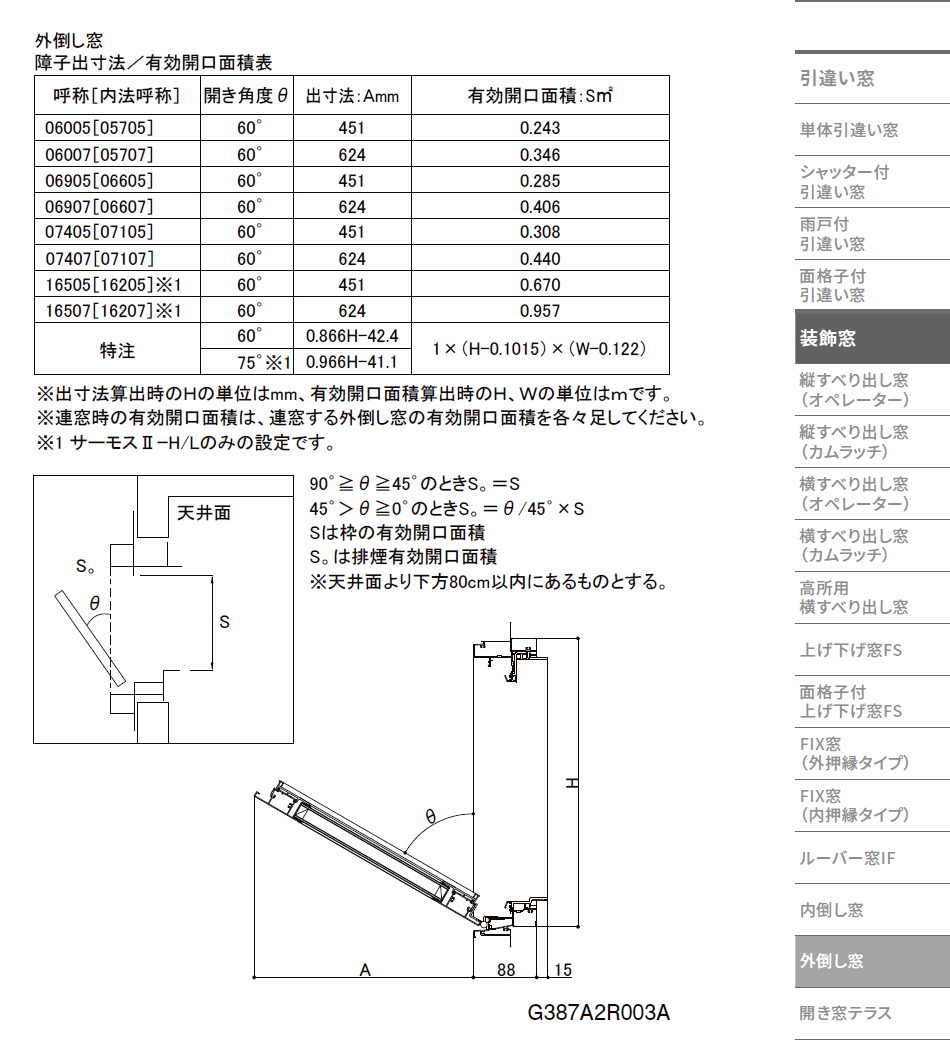

が開放率ってことになります。この開放角度は設計者が勝手に設定できるものではありませんw メーカーの仕様書などから開放角度を読み取る必要があります。ちなみに、下の画像は、LIXILの外倒し窓です。

開放角度を開き角度θとしていますが、60°と記載があります。したがって45°よりも大きいので、窓の面積すべてを純開口面積として見ることができます。ところが、同じLIXILでも開放角度がのっていないものをあります。

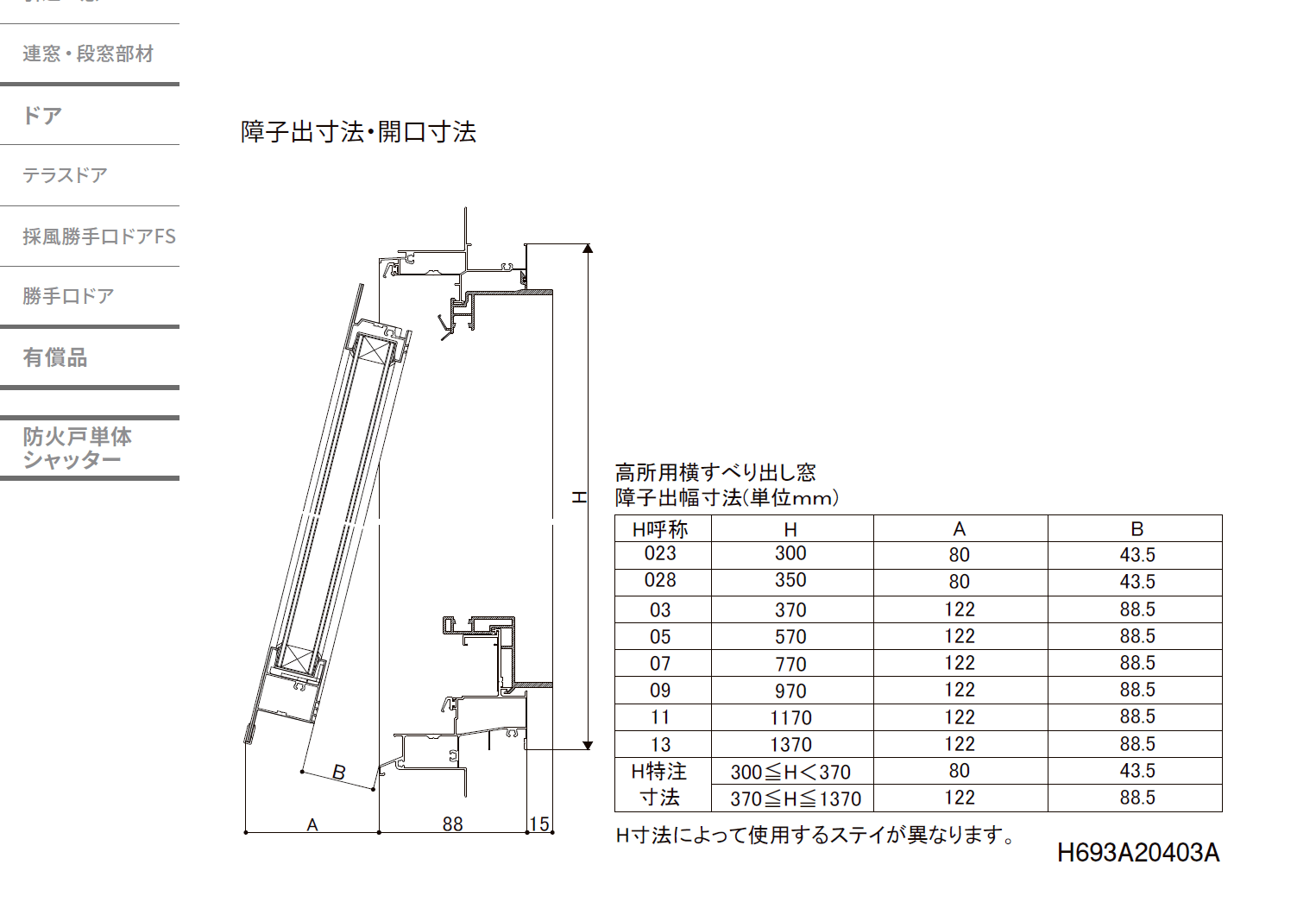

この場合、与えられた寸法から開放角度を類推しなければいけませんが、この表の数値だけを使う場合には、

arctan(A/H)

として、そこから度に直す感じになりますw 例えばH呼称05の場合ですと、

arctan(122 / 500)≒ 12度

って感じになります。なので、設計しているときに、排煙や換気をこの種のすべり出し窓のようなものに頼るときは、結構、電卓たたきながらになるわけですw もちろん、確認申請では、メーカーの仕様書として開放角度や開口部の寸法などの公式資料が添付資料として必要になります。

たまに、このarctanの部分の計算を間違って開放角度を出して、クリアした!と思ったのに実はダメだったというようなことがありますwww それも出してから間違いに気が付くとか最悪の場合もあります。こうなると、窓の大きさを変えるか、開放方式を変えるしかありませんので、簡単に修正ってわけでにはいかなかったりします。

特に、換気と排煙では求められる必要面積が違ってて、換気では居室面積に対して1/20、排煙(排煙無窓に対して1/50というのが規定です。となると、排煙は余裕でクリアできても、換気でアウトということがしばしば起こりますw まぁ、クリアせずとも逃げる手はあるんですが、メンドクサイので可能な限りクリアするような計画にするわけですが、そこには、電卓片手にってのがあるわけです。