2025年4月から運用開始された「改正建築基準法」ですが、構造規定の改正の中に「準耐力壁」という項目が盛り込まれました。この「準耐力壁」は「品確法」における「耐震等級評価」や、耐震改修工事における耐力壁の種類としては以前から使われていた考え方で、ざっくり言いますと、必要な耐力壁(量)の評価を、

「耐力壁」+「準耐力壁」

として評価できるというものです。これが改正建築基準法で、法律上、計算仕様規定として「認める」というものです。耐力壁と準耐力壁では、構造的な部分で異質であるのですが、以下、例をあげますと、耐力壁としては、

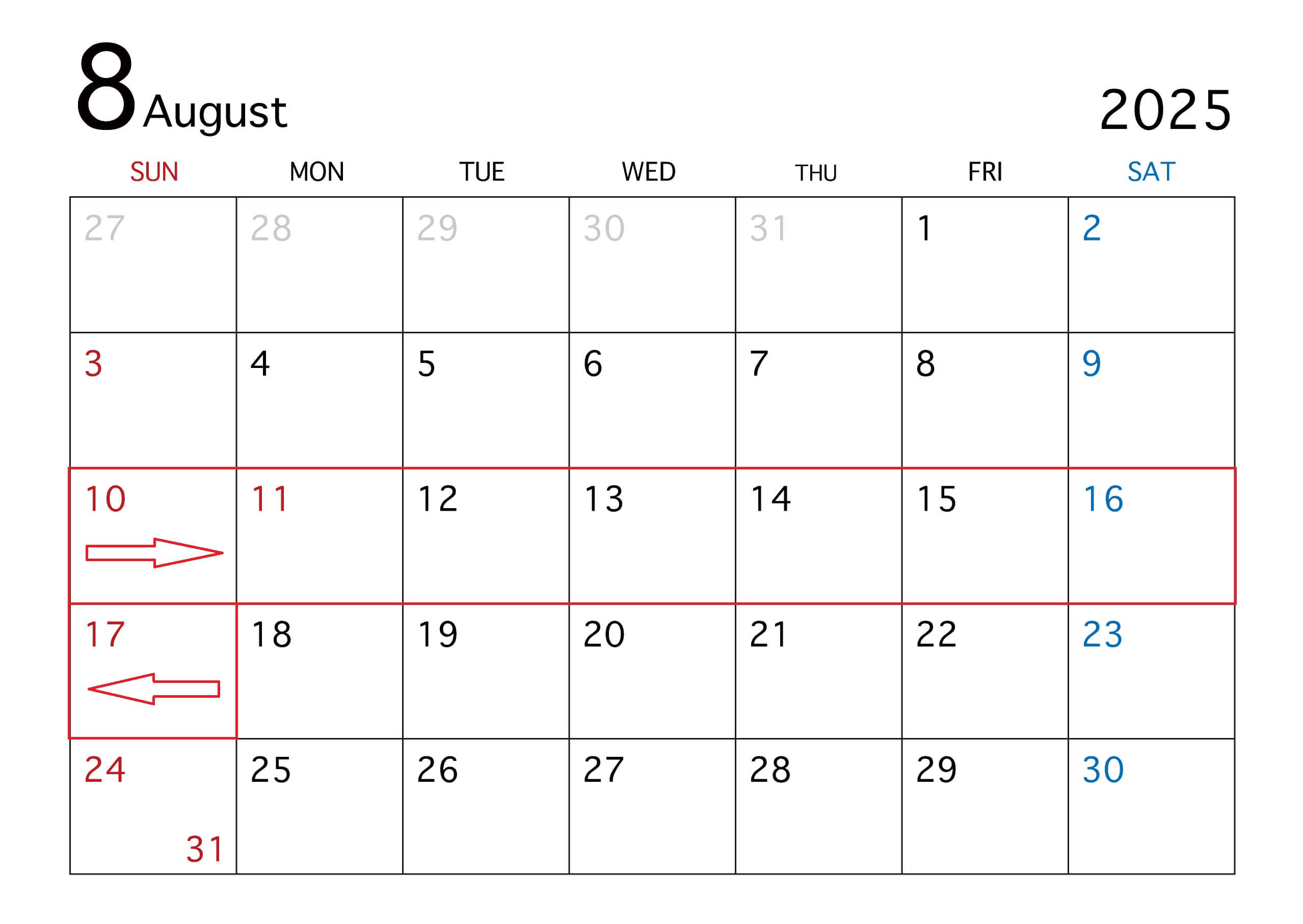

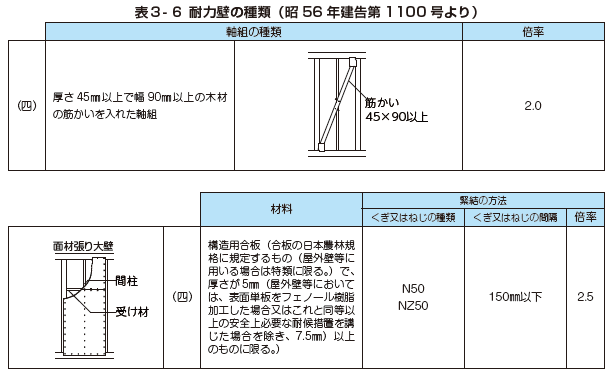

図が示しますように、筋交いや構造用合板を「横架材間」に入れる、張るというものです。この他にも、昭和56年建告第1100号には事例がのっています。さらに実験により大臣認定を取った耐力壁もあります。これに対して、準耐力壁とはどのようなものか?といいますと、

法律上は「準耐力壁等」というくくりで紹介されていますが、これもざっくり言いますと2つの特徴があります。

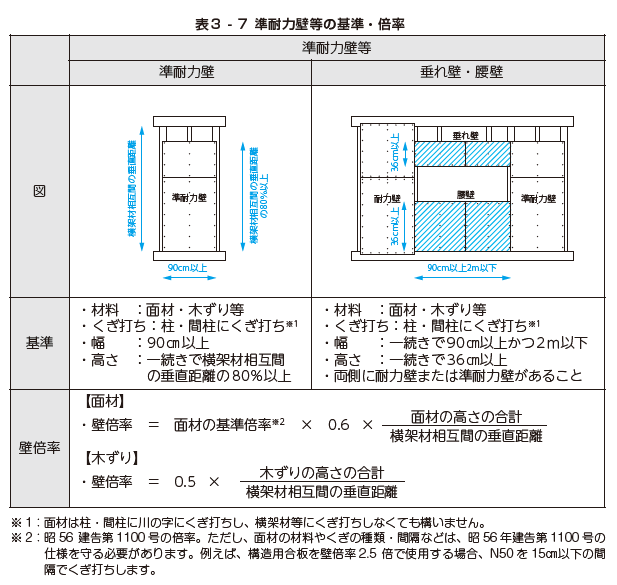

① 横架材間にべったりじゃなく、床から天井までに面材を張った部分。

② 耐力壁で挟まれた窓などの部分の「垂れ壁+腰壁」の部分。

この2つの、単なる間仕切り的な壁や建具を取り付けるための壁も構造耐力上、有効な壁として扱うというのが「準耐力壁」の考え方のスタートです。確かに、このような壁も全く水平力に対抗できないというわけではありません。実験などにより、使用している面材に対して、

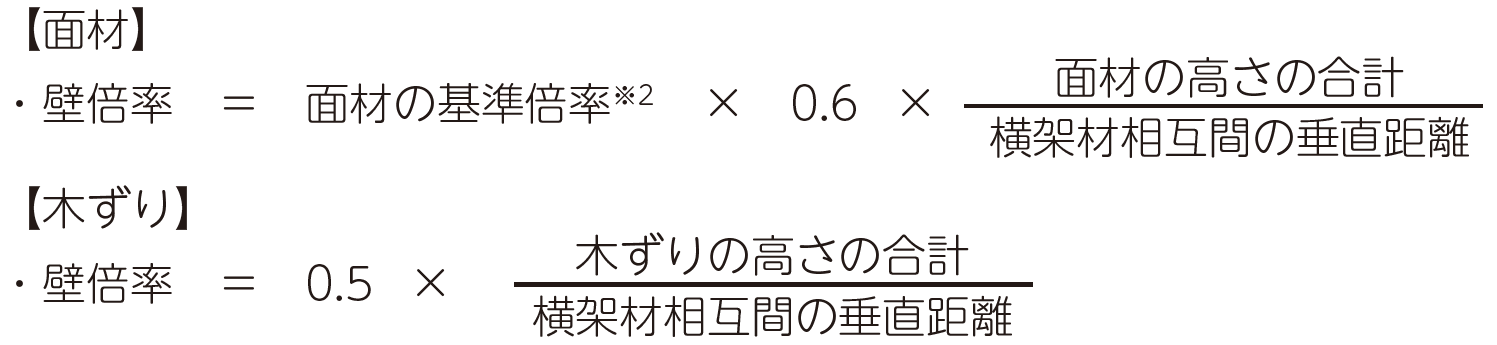

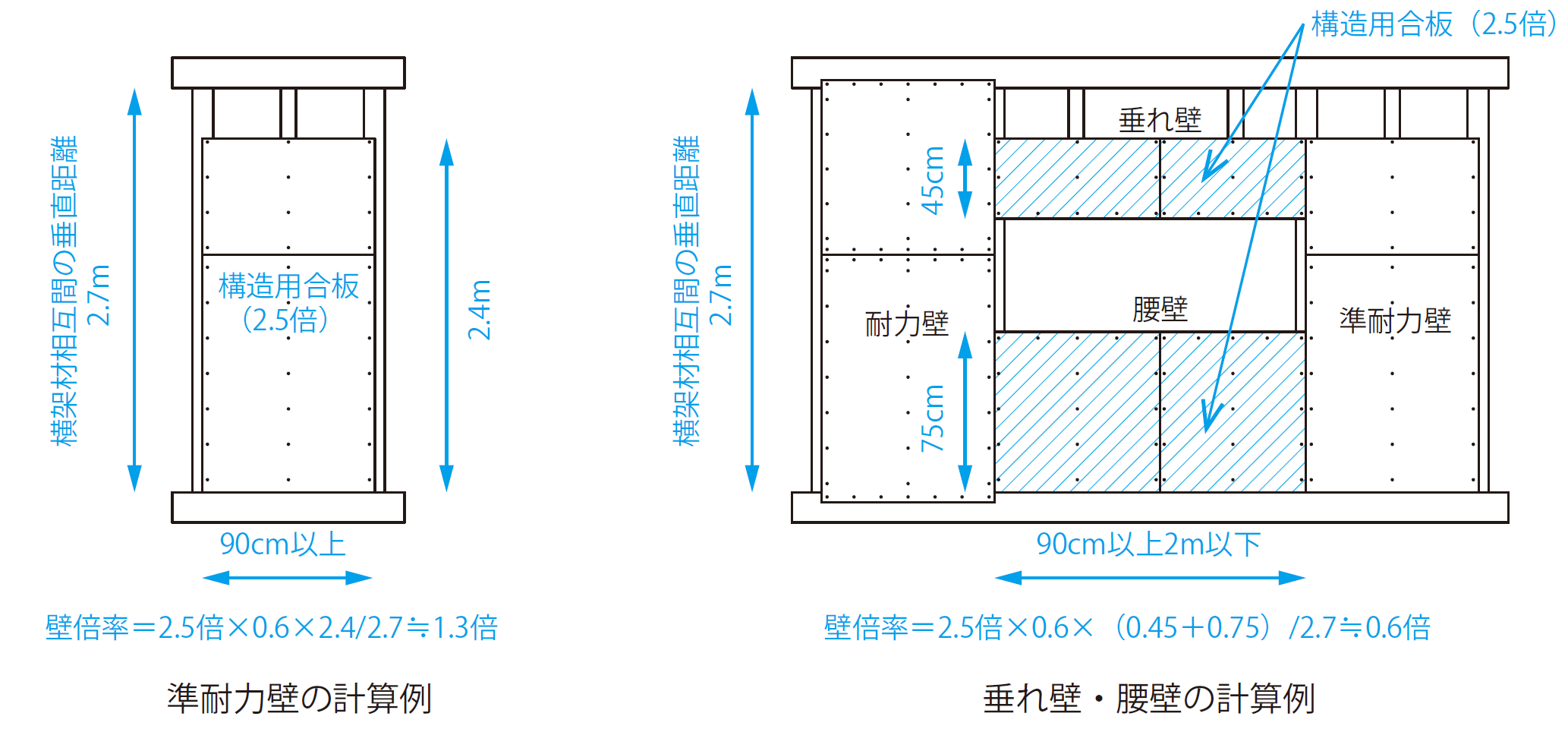

という形で壁の強さを算出できますが、具体的には、

図のような形式で算出することになります。このとき、張る面材によって「基準倍率」が変わるわけですが、

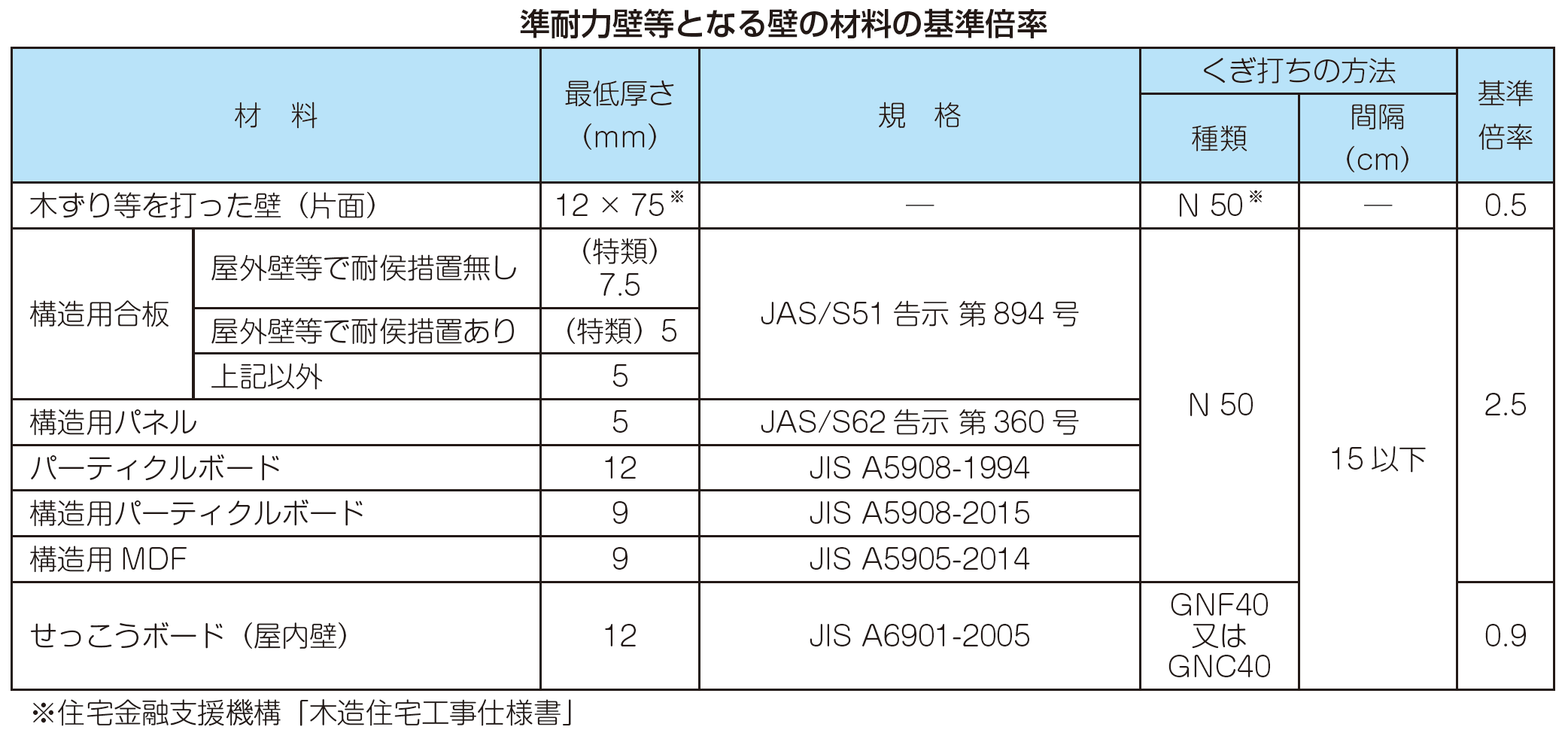

一般的なクロス下地となる「せっこうボード厚12mm」でも、倍率0.9の準耐力壁として扱うことができるというわけです。ですが、これらの面材を「準耐力壁」として利用する場合には、胴縁などの下地を施工してからの面材張り付けというわけにはいかず、柱・間柱へ直接、面材を施工する必要があるのと、釘のピッチが確実に規定以内である必要が出てきます。

さらにこの「準耐力壁」の使用量には上限規定があります。床面積や立面見付面積に対して係数をかけた数値により「必要壁量」を算出しますが、各階・各方向(XとY)ごとの必要壁量の、1/2(50%)を上限と規定されました。

さて、実は、ここからが本論になります。

建築基準法上、耐震性、耐風性を法的に担保するために、この必要壁量というもの算出して、

「必要壁量」<「耐力壁量」

とする手法を法律として定めていますが、この考え方に、

「必要壁量」<「耐力壁量」+「準耐力壁量(必要壁量1/2以下)」

を認めるというのが今回の改正法なわけです。この2つの式をご覧になってなにか気が付きませんか?

必要壁量ギリギリでも法律上は耐震性、耐風性を満足します。工学的な発想はないです。単に数値レベルをクリアするというだけの話しですが、これまで、法律上は、

「必要壁量」<「耐力壁量」

だったものが、

「必要壁量」<「耐力壁量」+「準耐力壁量(必要壁量1/2以下)」

でよいとなりますと、数式としては、準耐力壁を必要壁量の1/2ギリギリで入れることができれば、

「必要壁量の1/2」<「耐力壁量」

でさえあればよいということになります。一般的な筋交いや耐力壁面材を設置した「耐力壁」が必要壁量の半分で、残りをすべて「準耐力壁」としても、法律上、問題がないという話しなわけです。あくまでも数式上の問題であり、「必要壁量の1/2」<「耐力壁量」は極端なギリギリの事例ですが、それでも、

「必要壁量」>「耐力壁量」

と壁量不足となった場合でも、不足分を「準耐力壁」で補えば問題がないということになるわけです。これって本当に問題ないのでしょうか?

以前のブログで、弊社は「耐力壁面材を使わない理由」というのを紹介しました。

この理由としては、面材を張り付けるための「釘とピッチ」が監理対象になるわけで、その監理をすべての面材で確認することは難しいという理由からです。そして、同様な理由がこの「準耐力壁」でも発生します。

先の数式の例で、「必要壁量」<「耐力壁量」+「準耐力壁量(必要壁量1/2以下)」とした場合に、耐力壁をすべて筋交いなどにした場合でも、準耐力壁に対する施工レベルにミスがあれば、簡単に必要壁量を下回る結果になるわけです。はっきり言いますが、このような設計は凄まじく危険です。

この「準耐力壁」というのは、あくまでも、耐力壁量としての「余力」でしかありません。必要壁量は確実に「耐力壁」でクリアすることで、性能のプラスアルファとして「準耐力壁」を評価するというのであればわかります。しかし、それでもその余力を担保するためには「釘とピッチ」が必ず付きまといます。

また、住宅建築における耐震等級3では、基準法の1.5倍の耐力を求められます。当然、耐力壁量も多く必要になりますが、それをクリアするために「準耐力壁」を持ち出すということにも疑問を感じます。面材を使うか使わないかは考え方が違いますので別としても、

「「準耐力壁」を足し合わせると、等級3に到達する」

という設計は、危険だと感じています。そもそも論、100~180㎡程度の住宅建築において、「準耐力壁」を耐力壁量の計算に加えなければ、法的な基準も、耐震等級3の要求耐力もクリアできないものは、

「構造計画が最悪」

でしかないのです。

「準耐力壁」は余力にすぎない

これは、一般的な住宅レベルの木造の構造計画では基本中の基本なのです。