以前のブログでは「構造用集成材を使う場所が問われる」をテーマにしました。

このテーマでは、構造用集成材は強度も強く、大きな力が作用する梁や柱に使われますが、単に強度部分だけを見ていてもダメで、その集成材が想定している「使用環境」があって、外部を想定していない集成材なのに外部につかっちゃったりするのはNGだという話しをしました。今回は、もう少し掘り下げて、実は、構造用集成材には「使う部位」の想定もあるという話しをします。

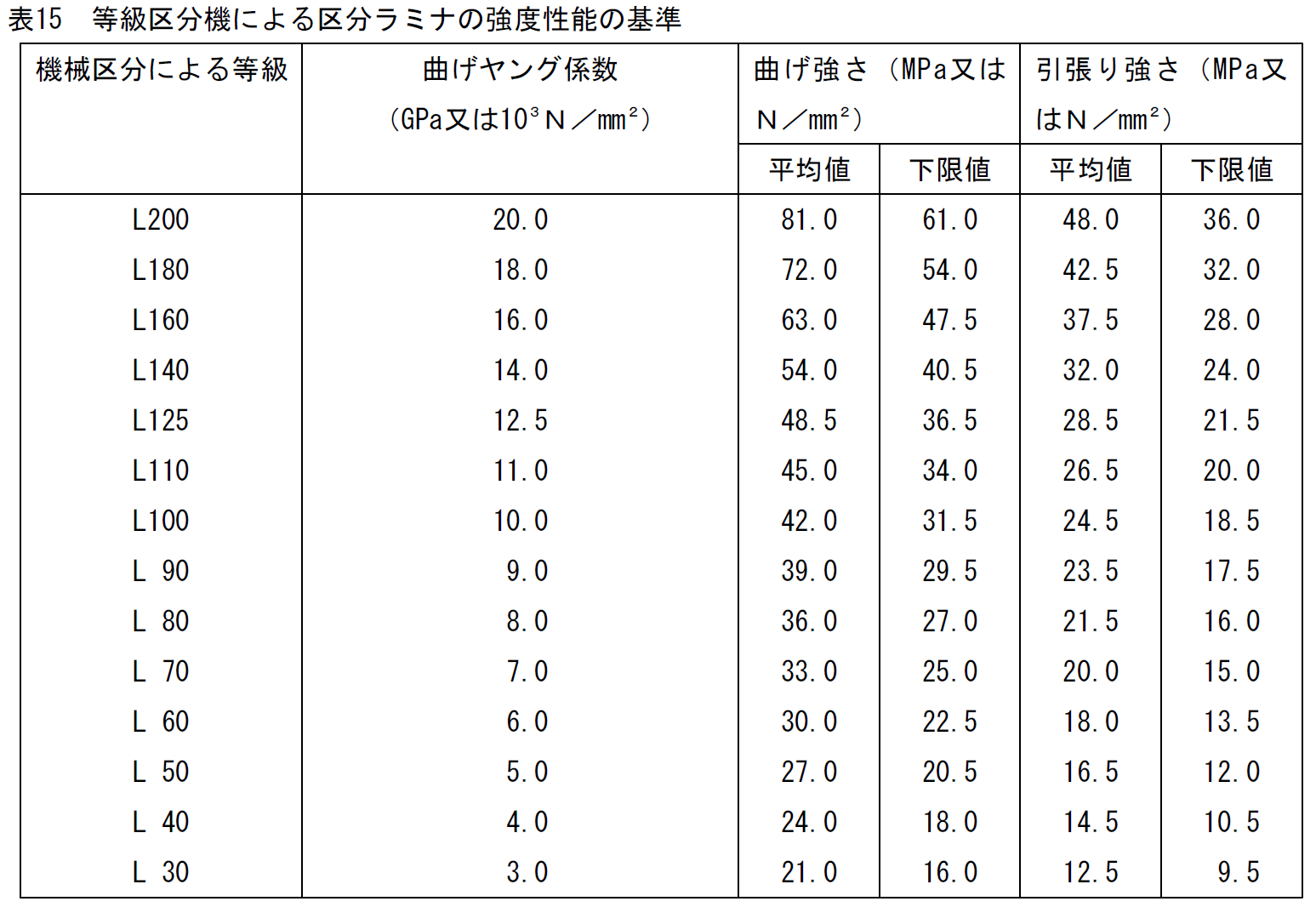

実は構造用集成材は、「ラミナ」という板を張り合わせて作られています。構造用集成材の強度はこのラミナの種類や枚数などで強度が決まってくるわけです。言い換えれば、構造用集成材の強度はラミナに組み合わせによるものだということができます。以前のブログでもご紹介しました日本農林規格(JAS1152)には、もちろんラミナの強度性能基準がしっかりと定められています。

結局、L30からL200まであるラミナをどうやって組み合わせていくか?その組み合わせによって強度がどのくらいでるのか?というのが、各集成材メーカーが製品として開発しているというわけですが、このラミナを構成させる手法は大きく2つの方法があります。

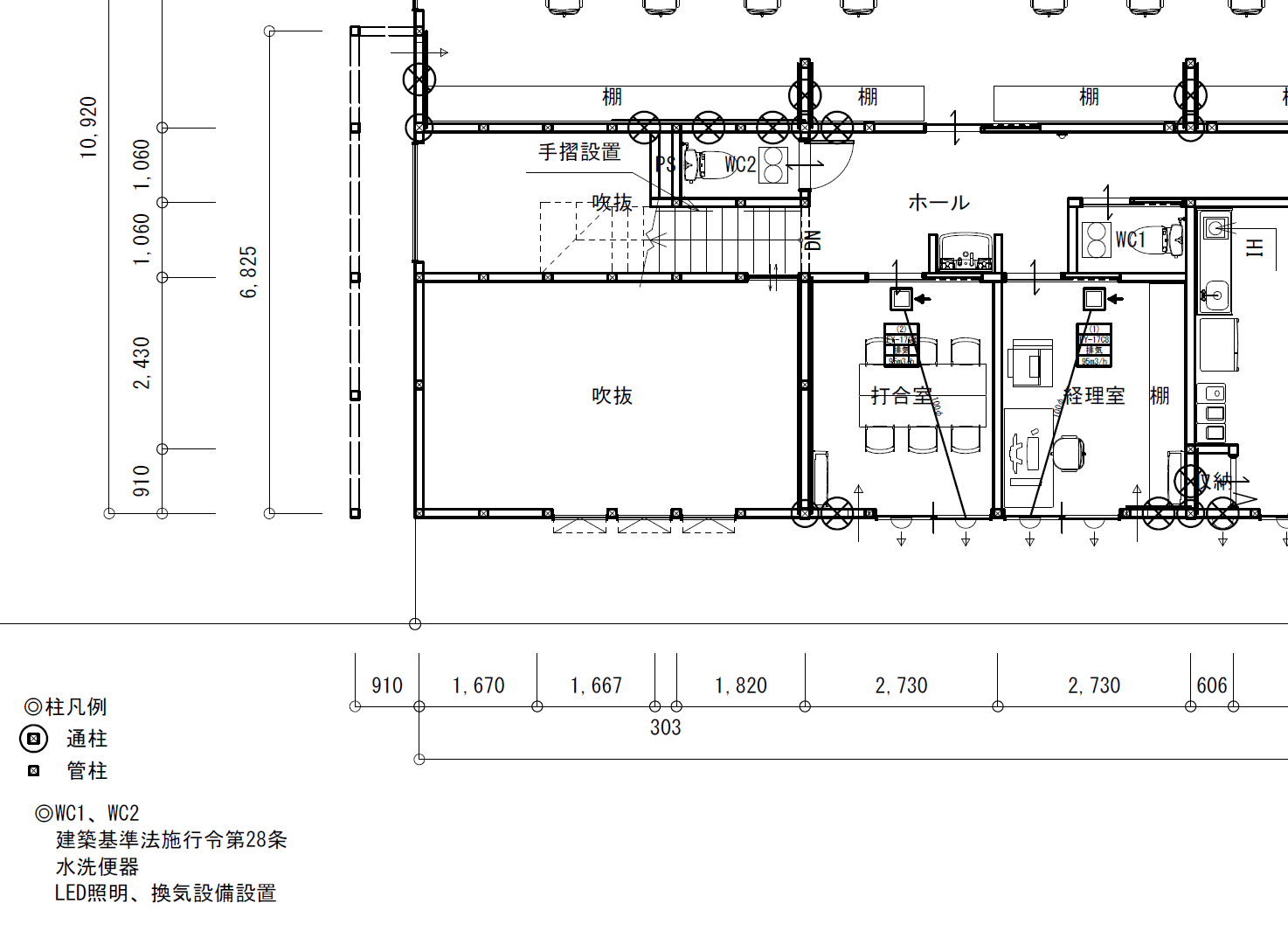

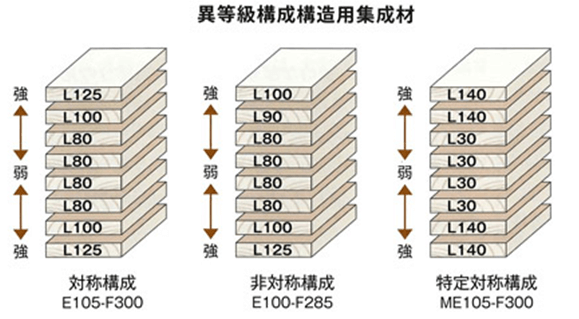

まず、「異等級構成構造用集成材」というものがあります。「異等級」という言葉が表すように「集成材のラミナの強度が同じではない」状態の集成材を指します。具体的には以下の図をご覧ください。

強度の違うラミナを使うといっても、共通して言えることは材料の高さ方向で端に行けば行くほど強度の強いラミナを採用するということです。これは材料の変形が材料の高さ方向の端で大きくなる部位に使われる材を想定しています。具体的には「梁」です。梁はラミナに対して垂直に曲げ力をうけ、下に押される感じで曲げられようとします。梁を曲げる力が加わる場合に、その力の作用する状況で、ラミナの強度の違いを対称にするか、それでも、梁の下側をより強固にするかで非対称にするかというわけです。さらに、もっと強烈な曲げ力が作用する場合には、その端のラミナの強度を極端に大きくする場合もあります。これを「特定対称構成」といいます。大抵は「対称構成」で作られます。

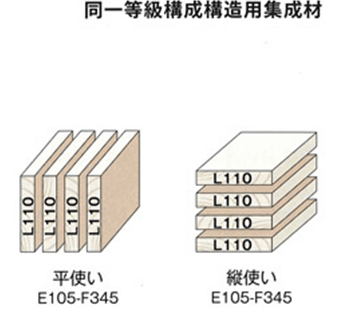

それに対して、強度が全く同じラミナをすべて使うこともあります。これを「同一等級構成構造用集成材」といいます。

異等級材がラミナに対して垂直に曲げ力を受けるのに対応しているのと逆に、この同一等級材はラミナと平行に曲げ力を受ける場合に使われます。要するに「柱」に使われるというわけです(あくまでも一般的な場合でです)。

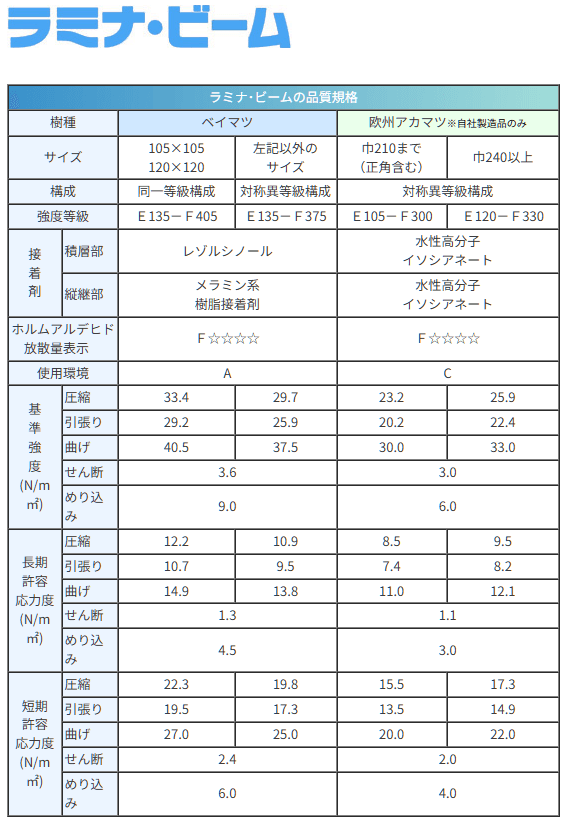

さて、ここで、以前のブログでご紹介した中国木材株式会社のラミナビームの品質強度の表を再度お見せします。

ベイマツの場合、同一等級材でE135-F405、対称異等級でE135-F375と記載があります。数字は大きければ大きいほど強いわけですが、この表だけみて、より強い梁がほしい!となれば、同一等級材を選択するかもしれませんが、それは設計上「あってはならないこと」なのですw 同一等級材を梁として使う場合には、その梁と水平方向に力が掛かるような部位であるか?を確認する必要があります。また、集成材メーカーも柱材として用意するのであって、「正角」という正方形の角材としてしか同一等級材を用意していないところが多いです。あくまでも一般論ですがw

集成材は「人工的に作る」構造材です。強度も自在に操ることができます。ですが、その仕組みを理解せずに単に「集成材は強い」とか「数値が大きければいい」という発想で集成材の選定をしてはいけないというわけです。