中大規模建築物として、工場、倉庫、店舗、事務所といった比較的大きな規模の建築物にでも木造が進められていますが、鉄骨やRC造に対して低コストで建築が可能であるということがメリットとして考えられています。

特に在来木造といいますと、このブログでもご紹介してきました「筋交い」などによる「耐力壁」が重要であるわけですが、どうしても大きな開口部を持つ建物、例えば、倉庫などで大きなシャッター開口をいくつも必要になりますと、「耐力壁」が取れないために法律で定められた規定をクリアできません。

そこで、構造計算を行い構造安全性を確認することと、使用する材料をJAS構造材(目視等級材、機械等級材、構造用集成材)とすることにより「耐力壁」の量的規定を求めない「46条2項ルート」というもので法的な規制をクリアしようという流れになりますが、大開口であるがゆえに、梁や柱にはどうしても強度を高めた材料が求められ、その結果、「構造用集成材」が多用されることになります。この「46条2項ルート」については、またいずれ別の機会に話題にしたいと思いますが、今回は、構造用集成材を用いる場合には、その材料を使う場所が問われるということをご紹介します。

さて、構造用集成材は日本農林規格(JAS1152)でしっかりと仕様などが規定されています。

ちなみに、シレっと2023年に改訂されてますw このJAS1152には「集成材」としての規定のすべてが盛り込まれていますが、その集成材には、

・造作用集成材

・化粧ばり造作用集成材

・構造用集成材

・化粧ばり構造用集成柱

の4つのカテゴリーがあります。また、それぞれの集成材に要求される性能項目として19の性能項目が定められています。その中に、「接着剤」という項目があり、実は、この項目が使用される「場所」に対して制限される項目となります。これを「使用環境」といいます。

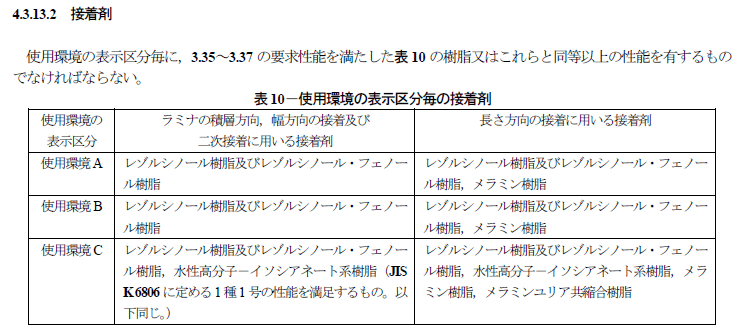

ちなみに、「4.3」は構造用集成材を指します。4.3.15.2では使用環境A~Cに対して用いられる接着剤の品質が定義されていますが、この「使用環境」は以下の通り規定されています。

3.35 使用環境A

構造用集成材の含水率が長期間継続的に又は断続的に19 %を超える環境,直接外気にさらされる環境,太陽熱等により長期間断続的に高温になる環境,構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他の構造物の耐力部材として,接着剤の耐水性,耐候性又は耐熱性について高度な性能が要求される使用環境

3.36 使用環境B

構造用集成材の含水率が時々19 %を超える環境,太陽熱等により時々高温になる環境,構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他の構造物の耐力部材として,接着剤の耐水性,耐候性又は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境

3.37 使用環境C

構造用集成材の含水率が時々19 %を超える環境,太陽熱等により時々高温になる環境その他の構造物の耐力部材として,接着剤の耐水性,耐候性又は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境

ややこしい書き方されてますが、環境としては、C<B<Aの順で劣悪になっていくというイメージです。

例えば、使用環境Aとは、

・含水率が長期間継続的に又は断続的に19 %を超える環境

→ いつもドボドボに濡れてる

・直接外気にさらされる環境

→ 外部でさらしで使われる

・太陽熱等により時々高温になる環境

→ 日なたになるところで使われる

・構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境

→ 燃え盛る炎の中でも最後まで構造体として残ってることを要求される

・接着剤の耐水性,耐候性又は耐熱性について高度な性能が要求される使用環境

→ 接着剤がほぼ劣化しないことが求められる環境

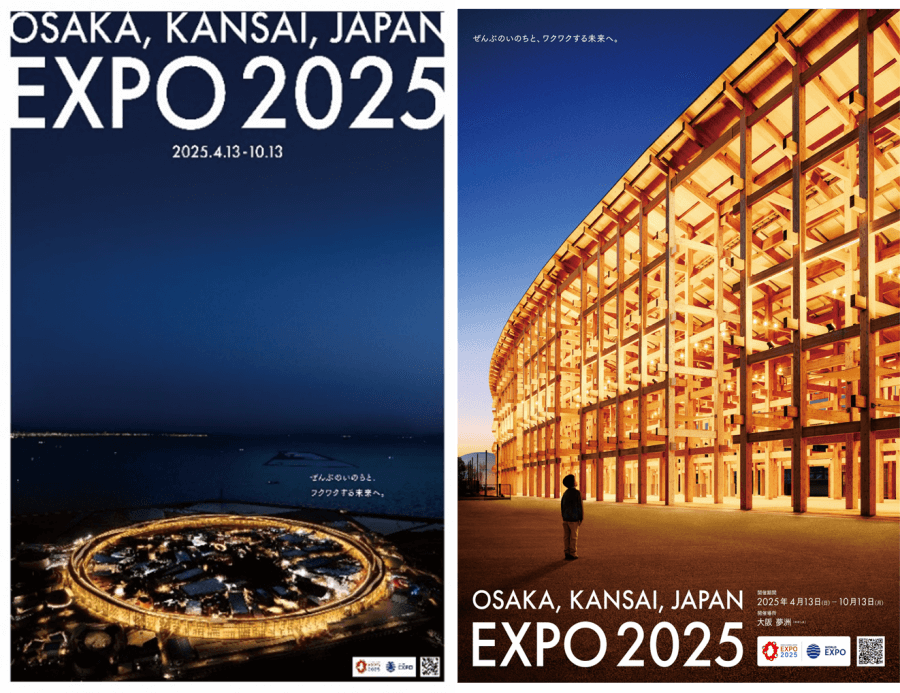

という感じで、これがBやCになるとハードルが下がるイメージです。ちょっと例えが極端かもですが、大阪万博2025の目玉、「大屋根リング」は構造用集成材で作られています。

万博会場のシンボル「大屋根リング」がギネス世界記録™に世界最大の木造建築物として認定より

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250304-02/

野ざらしなわけですので、この「構造用集成材」に求められる使用環境は「A」なわけで、Aに対応した集成材を用いることが基準として要求されるわけです(でも、ずっとそこにあるわけじゃなく、壊しちゃうのでそこまで求められないかもしれませんwww)。

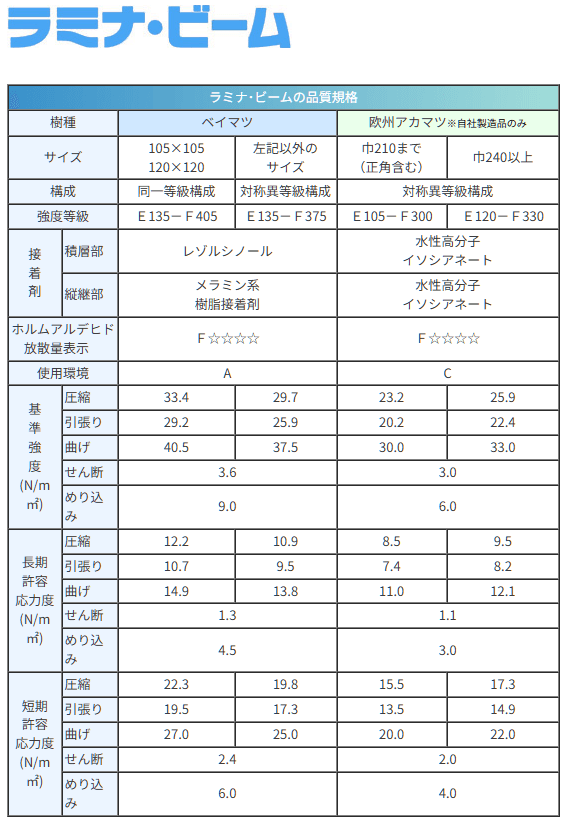

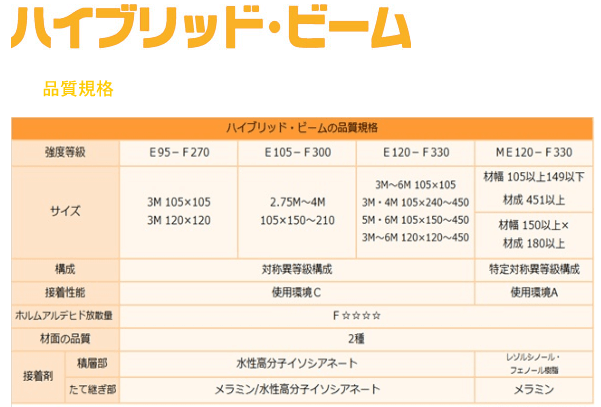

そして、この「構造用集成材」は各集成材メーカーさんが作ってくれるものを使うわけですが、設計の際には想定した「使用環境」に対応するものをオーダーすることになります。具体的な例として、弊社が県産材の集成材以外で使用する「中国木材製集成材」の「ラミナビーム」と「ハイブリッドビーム」についてご紹介します。

◎中国木材株式会社

「ラミナビーム」の品質規格の中ほどに、使用環境が示されています。ベイマツ樹種の場合、使用環境Aですが、欧州アカマツの場合、使用環境Cです。強度の問題は別として、例えばE105-F300程度の梁を欧州アカマツで設計したとすると、梁が使用される箇所は「使用環境C」に限定されるというわけです。

従って、例えば、エントランスポーチやシャッター前の屋根の梁などを木をさらしにして使うとなれば、この「欧州アカマツ」の集成材は「つかえない」というわけです。

「ハイブリッドビーム」に至っては、メインの強度や材料寸法のものは全て「使用環境C」であり、特定対象異等級のMEだけが「使用環境A」でしかありません。これらは何を示すか?といいますと、少なくとも中国木材さんが製造販売されている構造用集成材は、外部で使用する想定は「あまり」されていないというわけです。ところがこれは中国木材さんに限ったことではなく、一般的な集成材を外部で使うというのはかなりハードルが上がるということなのです。

最初に触れました「46条2項ルート」は、中大規模建築物を木造で執り行うことが進む中、構造に関する緩和規定としてはウェルカムなわけですが、使う材料の制限があるということと、単に集成材を利用すればいいという安直な考えではまずいというわけです。意匠性を高めるために、万博リングのような外部で木材をさらすようなデザインをする場合に「46条2項ルート」で材料を抑制されている状態では、構造材として、天然木を使う「目視等級材」や「機械等級材」といったものを使う必要があるのと、必然的に強度が低くなることの担保を梁成で補うことになりますので、設計内容によっては、より大きな梁が必要になってくるというわけです。

集成材を使うというのは、その集成材の使用環境が材料品質としてどうなのか?を判断しなければならないということを意外と知らなかったり、忘れていたりすことがあるのです。