先日、大阪で発生した火災では、消防士の方が2名も亡くなってしまう痛ましい火災現場となってしまいました。火災が発生すれば消火活動に赴くのは消防士の使命であったとしても、その消火活動で命を落とすようなことはあってはならないことです。亡くなられた2名の消防士の方のご冥福を心からお祈りします。

さて、今回のブログテーマは「消防法」というものに焦点を当ててみました。建築基準法では、火災が発生する場所としての防火上の規定や、起きてしまった場合の避難に関する規定がなされています。これらを「防火避難規定」と総称していますが、実は、これとは別に、火災発生を前提とした様々な規制が「消防法」でもなされていることをご存じでしょうか?

よく施設などで見受けられる「非常口」と示された案内がありますが、これらの設置に関する規制は建築基準法ではなく、消防法で決められています。

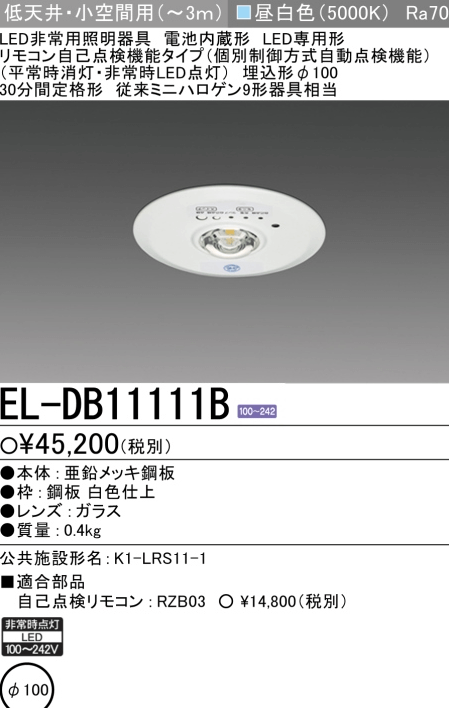

画像は「避難口誘導標識」というものです。避難口として指定された出口の部分に掲げられるものですが、この標識には、「暗闇でも見えなければならない」などの決まりがあります。夜間、室内が真っ暗でも、この非常口のサインだけは光っていると思います。それは「規定」にあるからです。また停電時でも光っていないとダメなので、そのための仕組みも必要になります。最近では「蓄光型」といって電気的な仕組みを持たなくてもよいとなりました。

また、この避難口に到達するまでの経路、これを避難路といいますが、避難口への方向を示すものも「一定距離」に設置しなければなりません。

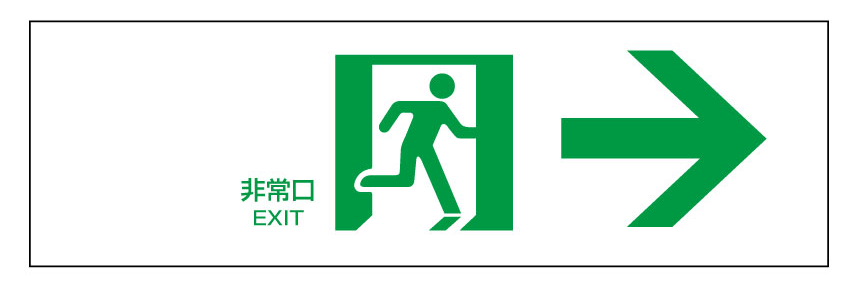

このほかにも、身近なものとして「消火器」もありますが、単に消火器を設置していればいいわけではなく、必要面積と建物用途などから算出した「消火器能力単位」に相当する消火器を設置しなければなりません。また、消火器能力単位というのは、対応できる「火災の質」によっても個々の消火器でちがっていたりします。3つの火災のカテゴリーがあって、Aは普通火災、Bは油火災、Cは電気火災となっており、消火器の製品仕様には以下の画像のように、A-3、B-7、Cなどの表示があります。

この場合、Aの普通火災の単位は3、油火災の単位は7、そして電気火災にも対応しているという表示なわけで、この7とか3が能力単位というわけです。これらを元に、面積と建物用途で必要な消火器本数を割り出すということを行います。

また、消火器の設置場所にも規制があって、火災発生が想定される場所、部分から補強距離20m以下などの規制があります。例えば、事務室長辺が50mくらいあった場合には、部屋の一番端に消火器をおいておくと反対側の端から20m以上になるのでダメなわけです。そうなると、この部屋には最低でも2ついることになります。こうした規定は「消防設備設置基準」として、建物の用途、面積、それから収容人数といって施設に入ることができたり、常時働いている人数などから求められる消防設備の種類や数が変わってきます。

そして消防法を語る上で重要なことが「有窓階」と「無窓階」というものがあります。ざっくりといいますと、消防士さんが消防活動を行うために建物内に入っていける開口部があるかないか?ということです。建築基準法の「非常用進入口」とは全く違います。意外と、勘違いしている建築士が多いです。

この「有窓階」、「無窓階」の判定というのは、先に述べた「消防設備設置基準」とも大きく関係してきており「無窓階」と判断される階においては、かなり厳しい消防設備設置を義務化されます。

そもそも「有窓階」とは「避難および消火活動で有効とされる開口部を有すること」を言います。逆に「無窓階」とは「避難および消火活動で有効とされる開口部がない」ということになります。結果として無窓階では消火活動などが遅れる危険性があるわけで、その遅れをカバーするために消火の手助けになる消防設備設置のランクを上げるというわけです。

判定方法は床面積に対して「既定の大きさの窓」が存在しているかどうかが第一段階の判定になります。建物の階数でかわります。

・建物が10階以下 直径1メートル以上の円が内接できる開口部、または幅75センチ以上、高さ1.2メートル以上の開口部を2つ以上有し、かつ直径50センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下であること。

・建物が11階以上 直径50センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下

この2つが規定となります。言い換えますと、建築設計で単に採光や排煙、換気といった規定をクリアするだけでは、この有窓階・無窓階の判定はクリアできません。特に、

「直径1メートル以上の円が内接できる開口部、または幅75センチ以上、高さ1.2メートル以上の開口部を2つ以上有し」

という部分では大きな窓が必要になります。一般的な引違窓ですと、高さは1.2m以上、幅(窓の1枚の大きさ)が75cmですので、H1300×W1620程度の窓でなければクリアできませんし、あるいは、直径1mの円が内接できるだけの窓ですので、Wは2m以上、Hも1m以上なければなりません。これが2箇所必要だというわけです。そのほか、50cm円の内接できる窓ですので、大きな建物になればそれなりに窓がいることになります。

さらに、窓が配置される場所についても規定があり、開口部は「床面からの高さが1.2メートル以内で、なおかつ幅1メートル以上の通路や空地に面していること」とされていますから、隣地境界線に近い窓は、この有窓階・無窓階の判定のための窓にはならないということになります。

さて、このような消防法ですが、建築基準法の扱いとは全く違う部分があります。それは、

「法の遡及適用」

というものです。建築基準法は法令改正があった以前の建物には、その規制は遡及しません。ですが、消防法では、以前は問題なかった規定(設置基準や量)であっても、改正によって規定にひっかかる場合には改善と対応を求められます。これがもっとも怖いところです。

施設には数年に一度、消防の立入検査があります。工場、店舗、事務所、そういった非住宅の場合には確実に検査があります。その際に、消防法に照らして問題があれば「是正」を求められます。さらに是正したかどうかを再確認されますので、しなければ繰り返し警告されます。改善されない場合には「使用停止命令」が出されたり、罰金、懲役などの罰則を受けることになります。

今回の大阪の事案も過去から何度も是正指導を受けているにも関わらず従わなかったとのことで、当然、この火災を契機に、検査が厳格化し、是正命令もどんどん出されると思います。そういった消防法を建築に携わる者として「知らない」のはかなり無責任な話しであり、弊社では、施設建設にあたっては、一級建築士事務所として消防法適用に関する図面を作成し、法的なクリアを確実に設計として盛り込むことにしています。