前回のブログでもご紹介しましたが、国道158号線の土砂崩れによる通行止めが復旧したこともあり、岐阜へのアクセスも復活しました。

「白鳥」がルート上分岐点になりますが、それを北進すれば富山方面、南進すれば郡上八幡方面という感じです。ここで道路的に158号線をボーっと走ってると、東海北陸道へ連絡してしまうわけで、ドライブというのであれば「白鳥」の出口を出ることになります。でも今回、ボーっとしてて東海北陸道へwww

目的のドライブコースは、白川郷からホワイトロードを通って、勝山に戻ってくるというルートだったのですが、間違ったので「荘川」まで行って東海北陸道を降りました。この東海北陸道を北進するルートの途中には「ひるがの高原」のPA・ICがあり、そこで降りると「牧歌の里」www 朝9時前だったのですが、すでに大混雑のひるがの高原でしたw

さて、荘川で降りてそのまま北進して白川郷へ。今回の目的は、合掌造りの建物を見るというより、その建物と周辺環境の「見え方」です。というわけで、白川郷ですw 「村営せせらぎ公園駐車場」は無料駐車場で、朝早い時間ならワンチャンいけるかなと思ったのですが、なんか工事をしているようで、観光バスやバイクのみの駐車が可能で、普通車などは、「寺尾臨時駐車場」や「みだしま公園臨時駐車場」に停めることになるのですが、これ結構、距離があるんで炎天下の元で歩くってのは結構厳しいですw

駐車料金も1,000円かかります。でも、せせらぎ公園駐車場には、臨時のシャトルバスが無料で運行されていますし、これが、次から次へとくる感じなので待ち時間を感じることはありません。バスの中はしっかり冷房がきいてますので、1,000円払ってもアリなんじゃね?って感じですwww

というわけで、せせらぎ公園駐車場からは、「であい橋」を渡って白川郷へ。

河原の風はすごく気持ちよかったですが、水量は少なかったです。これも酷暑のせいかと思われます。

夏の白川郷は、青々とした田園の中に、合掌造りの家々が見える風景なのですが、暑いですが、この時期の白川郷が個人的には一番好きです。なんとなく、小さい時の田舎の親戚のところに遊びに行ったおぼろげな思い出が蘇ります。

集落内には灌漑のための小川も流れていますが、これが涼しさを演出してくれてます。

今回、風景を観察したいという目的もありましたが、「軒」というものを再考したくても見に来ました。茅葺の屋根は多くの空気層を含んで「断熱材」としては超優秀です。冬場の対策としては申し分ないとは思いますが、夏の暑さの場合には熱がこもるわけです。でも、室内は涼しいわけです。よくよく考えますと、断熱材とはいえ「茅葺」はその断面から自由に空気が出入りするわけで、茅葺内の熱を持った空気は、外気温よりも高くなりますので、暑いとはいえ外気側に移動します。また、「若干の風」が茅葺の空間層を通ることで通気しますので、茅葺内に熱がこもるということはあまり影響がないという感じです。

また、急勾配にすることで「軒」に雪庇をつくることもないので、豪雪地域にも関わらず、結構な軒の出を実現しています。敷地に余裕があれば屋根に雪を載せるような構造にしなければよいわけで、その分建物の構造を簡素化できます。画像のように、玄関先や縁側部分はすっぽり日陰になってますので、直射による日射取得率はかなり低いです。

「パッシブ」とまでは言いませんが、昨今の建材の性能によることばかりを追い求める風潮には違和感がありますし、昔から考えられている気候対応の建築技法をちゃんと踏襲することで、イマドキの科学技術もさらに生きてくると思います。

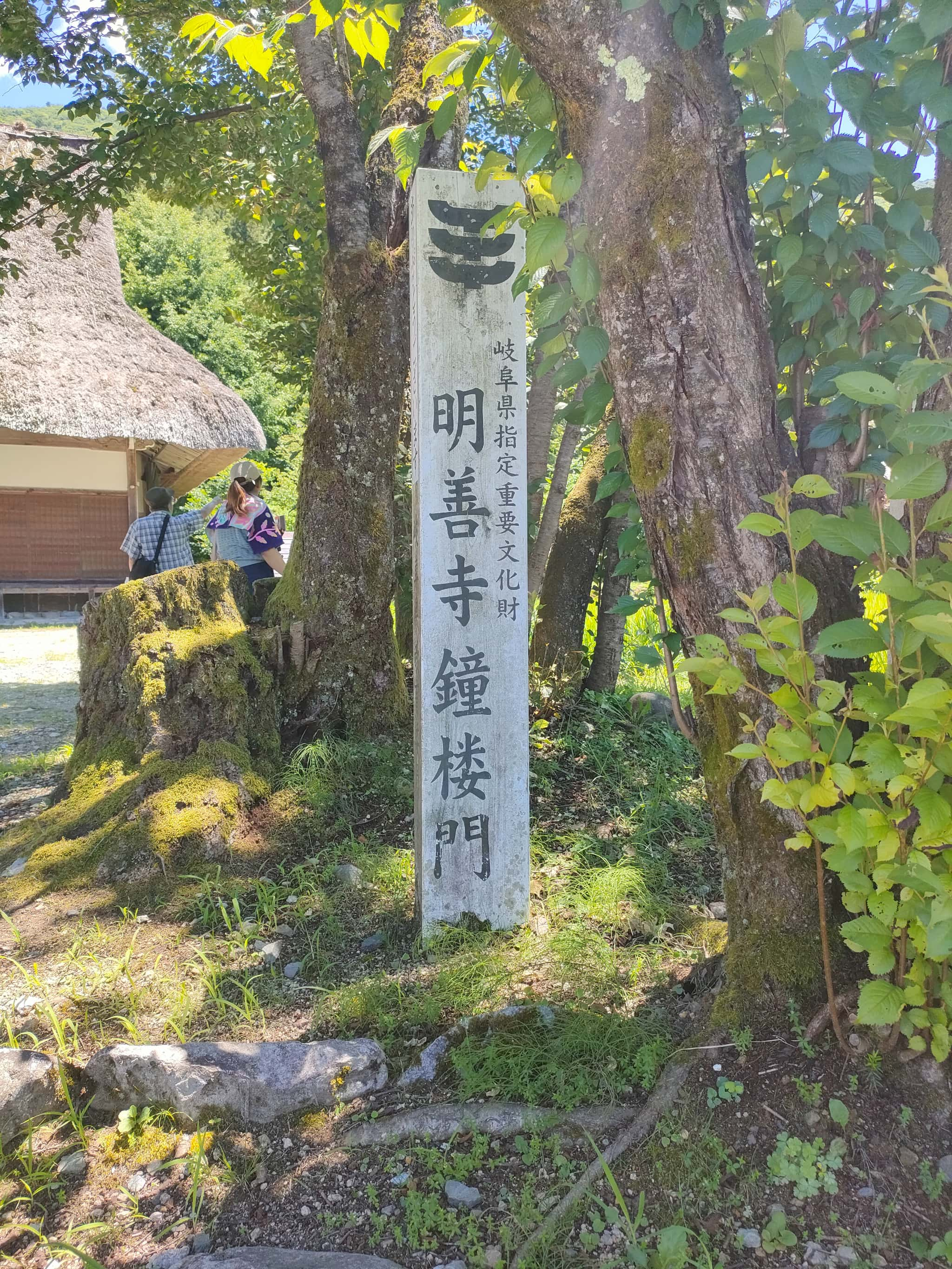

茅葺屋根で合掌造りが特徴的な「明善寺」です。鐘楼門は享和元年(1801)に飛騨の匠である加藤定七によって手懸けられたものとのことですが、岐阜、富山という地の建築は、本当にすごいものが多く、参考になる技が多いのです。