先日、ネットのニュース記事をみていましたら、こんな記事を見つけましたw

日経XTECH 「プロでも知らない給湯設備の固定方法、アンカーボルトの径と種類に要注意」

タイトルに「プロでも知らない」っていう言葉が使われていたのですが、はっきり言って、知らないプロはいませんwww もし、知らない人が現場で給湯設備を納めているとすれば、それは「素人」にすぎません。正直、日経XTECHも報道ならもう少しマシな表現を使うべきです。

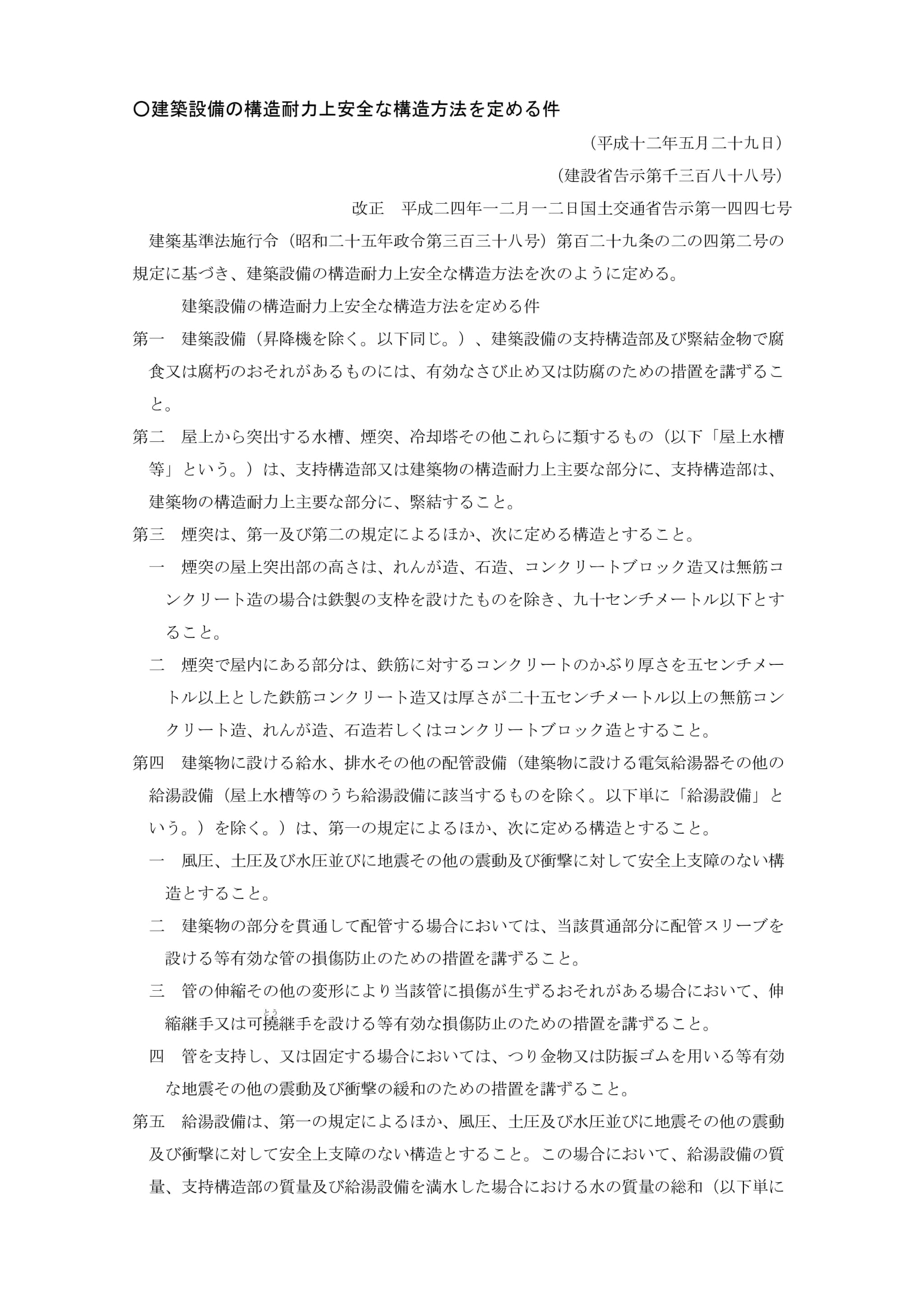

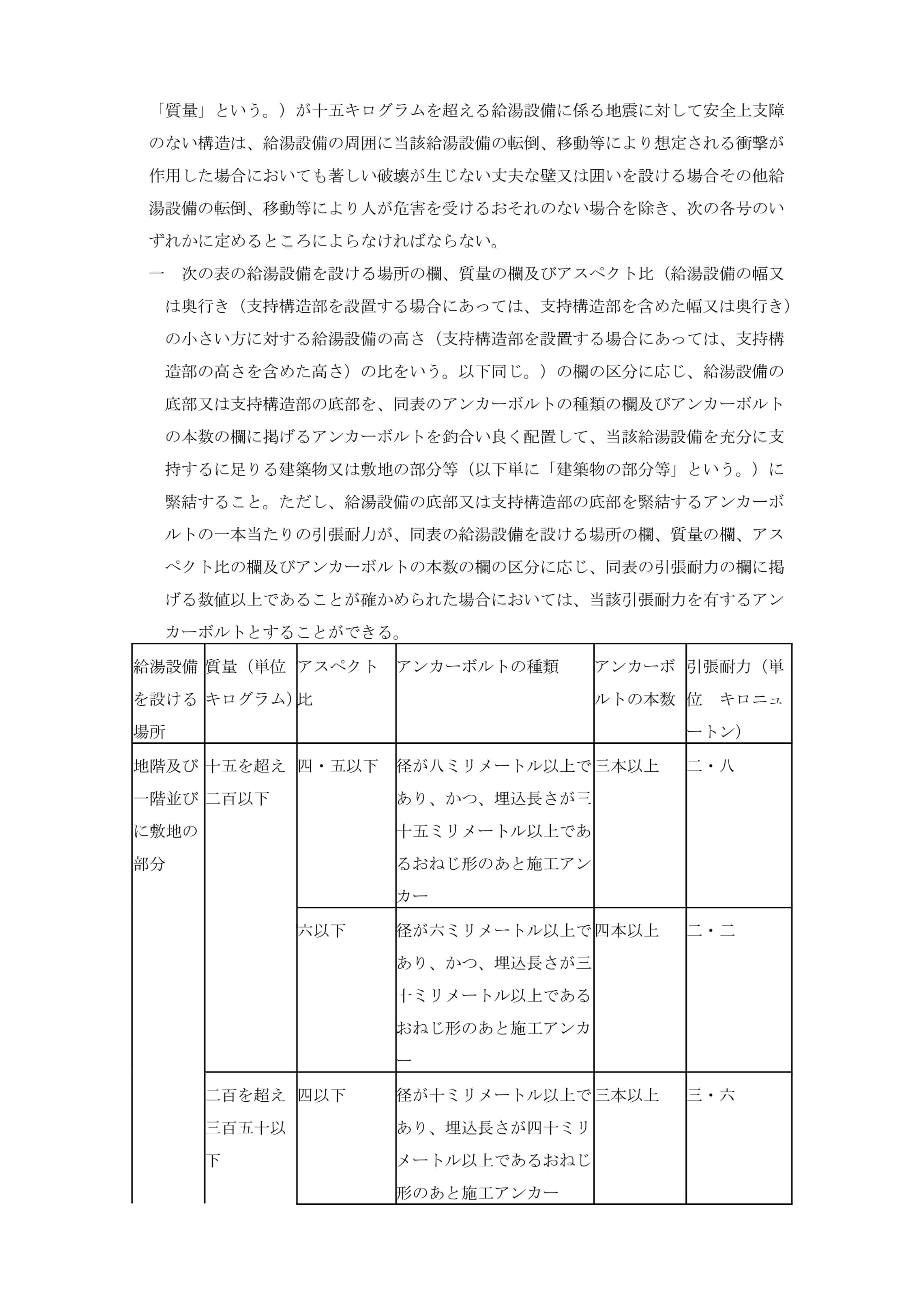

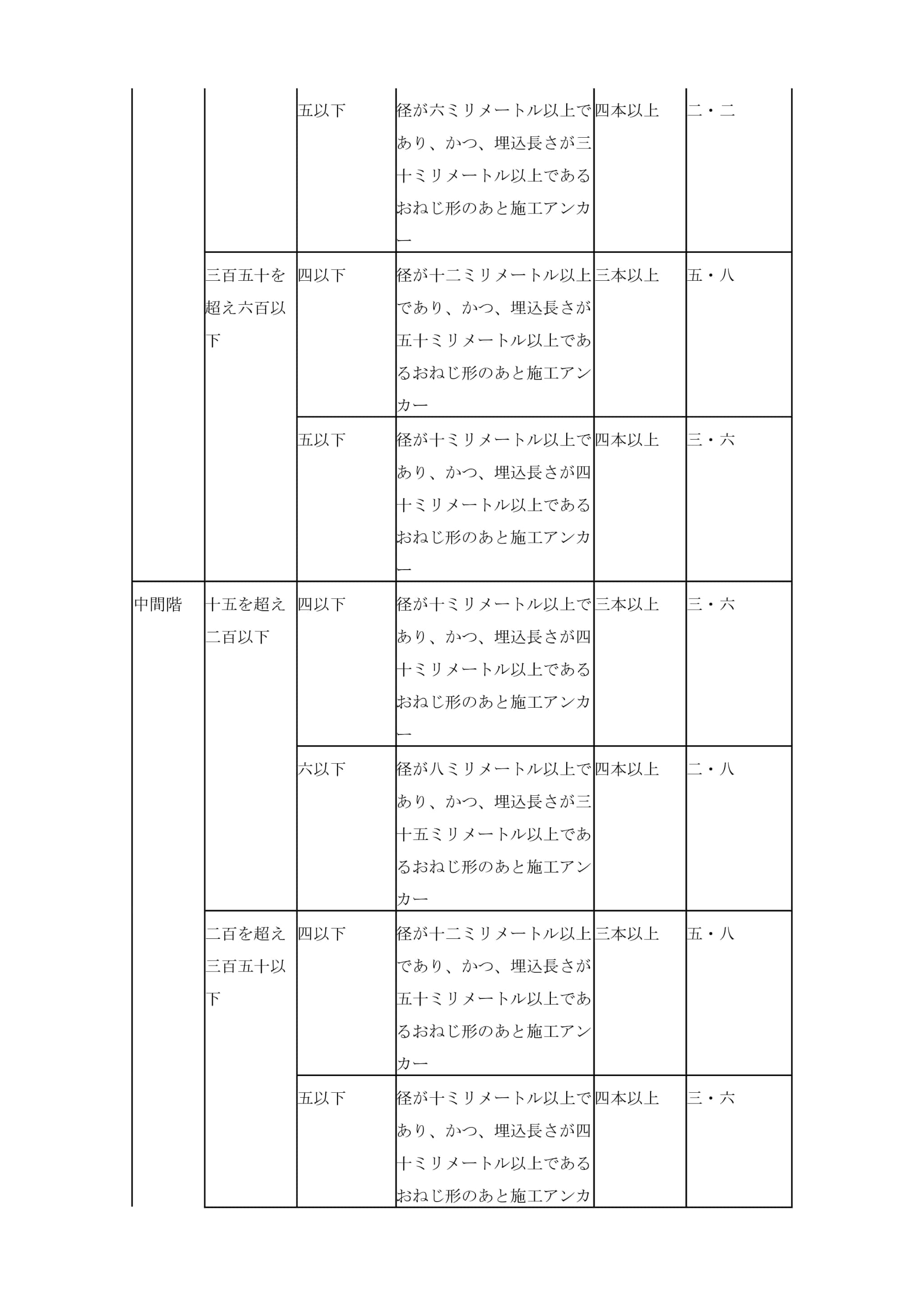

さて、この「給湯設備の固定方法」ですが、建設省告示第1388号の改正で、平成24年12月12日国土交通省告示第1447号の「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」で、きっちり定められた規定ですw プロでも知らないなんていうので、全文公開しておきますwww

ちなみにこの告示で規制されるのは、昇降機を除く建築設備全体なので、煙突、冷却塔その他類するもの、給水・排水の配管設備に対しても規制されています。そんな中、給湯設備についてはかなりの規制内容が盛り込まれることになりました。なので、この「平成24年12月12日国土交通省告示第1447号」が出されたときには、現場は、「えええええええええ!どうせぇっていうんや!」っていうくらい大混乱になりましたw そしてもう一つ申し上げておきますが、これ、平成24年の年末に出されたわけで、もう13年も経過している改正告示なわけです。知らないというより、もはや「当たり前」になっていることですので、今さらこれが問題になることのほうが「おかしい」わけで、それが「プロでも知らない」ってことで盲点であるような報道ってなんやねんwって感じですw

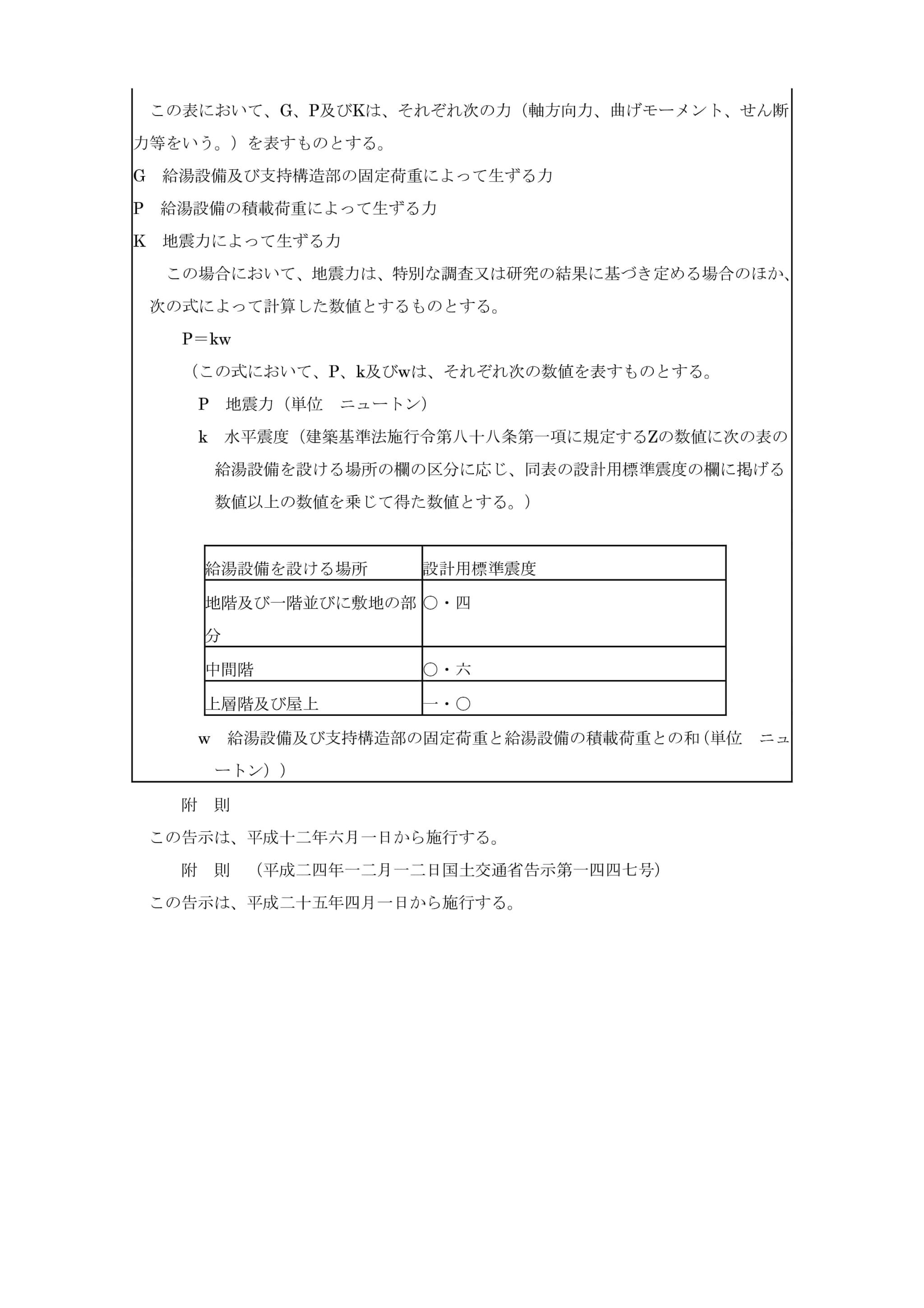

さて、告示の改正では、同時に「なぜ改正をするのか?」という部分も資料付きで公開されました。

事の発端は「東日本大震災」です。この際、住宅に設置されていた電気温水器の転倒被害が相次いで発生していることから、その原因を調査し法的に規制することで対策としたわけです。また、注目度は電気温水器に集中していますが、付属物としての建築設備はほかにもあるわけですので、「建築設備全般への転倒防止措置」ということでの規制となりました。

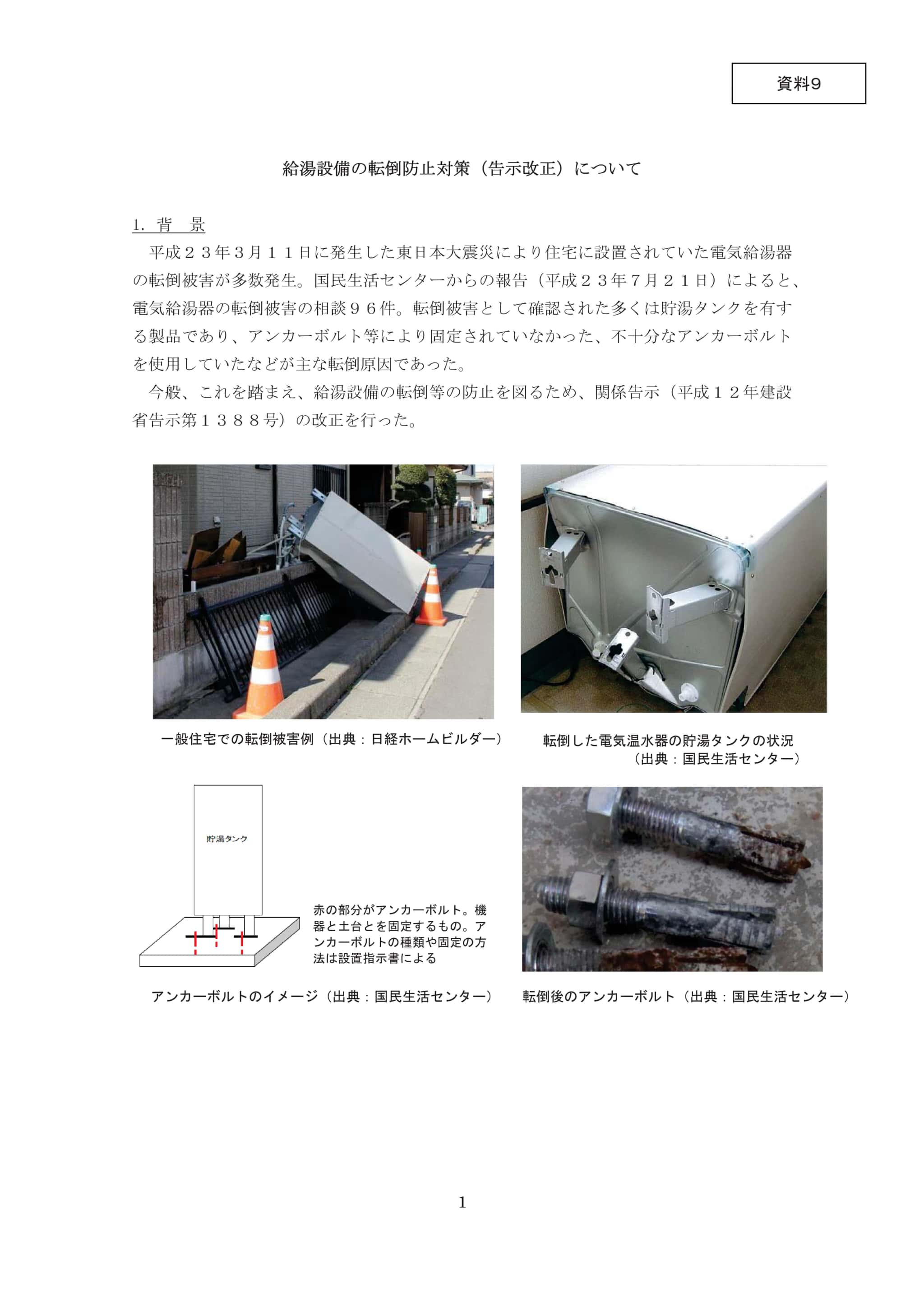

先ほども書きましたとおり、現場は大混乱で、その対応方法はどうしたらいいのか?というところで、設備関連の業界団体は対応に追われることになりました。例えば、電気温水器や小型給湯器、冷凍機、外調機などを扱う、「冷凍空調工業会」さん、「日本電機工業会」さん、などはわかりやすいリーフレットを発行して周知徹底をした経緯があります。

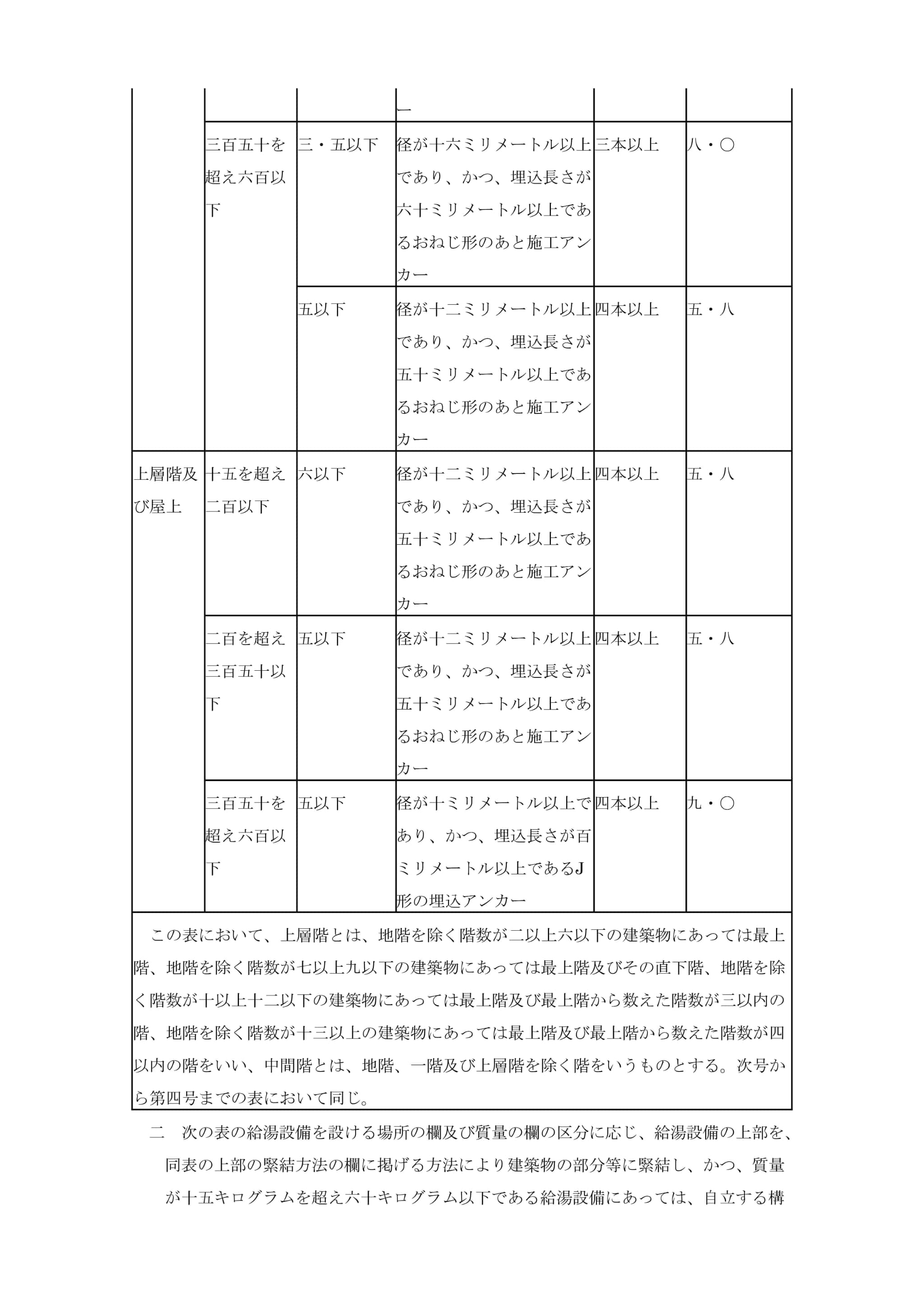

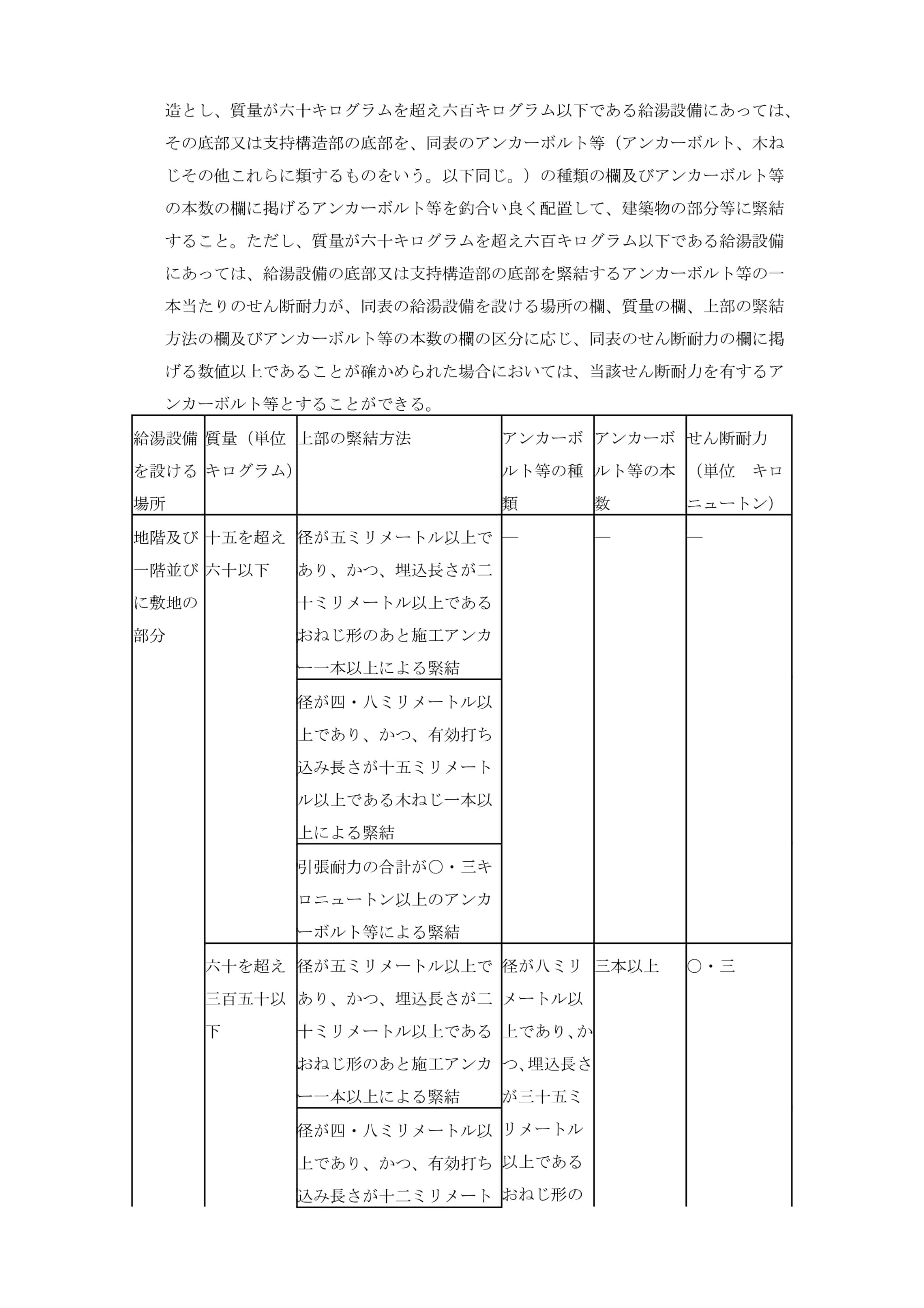

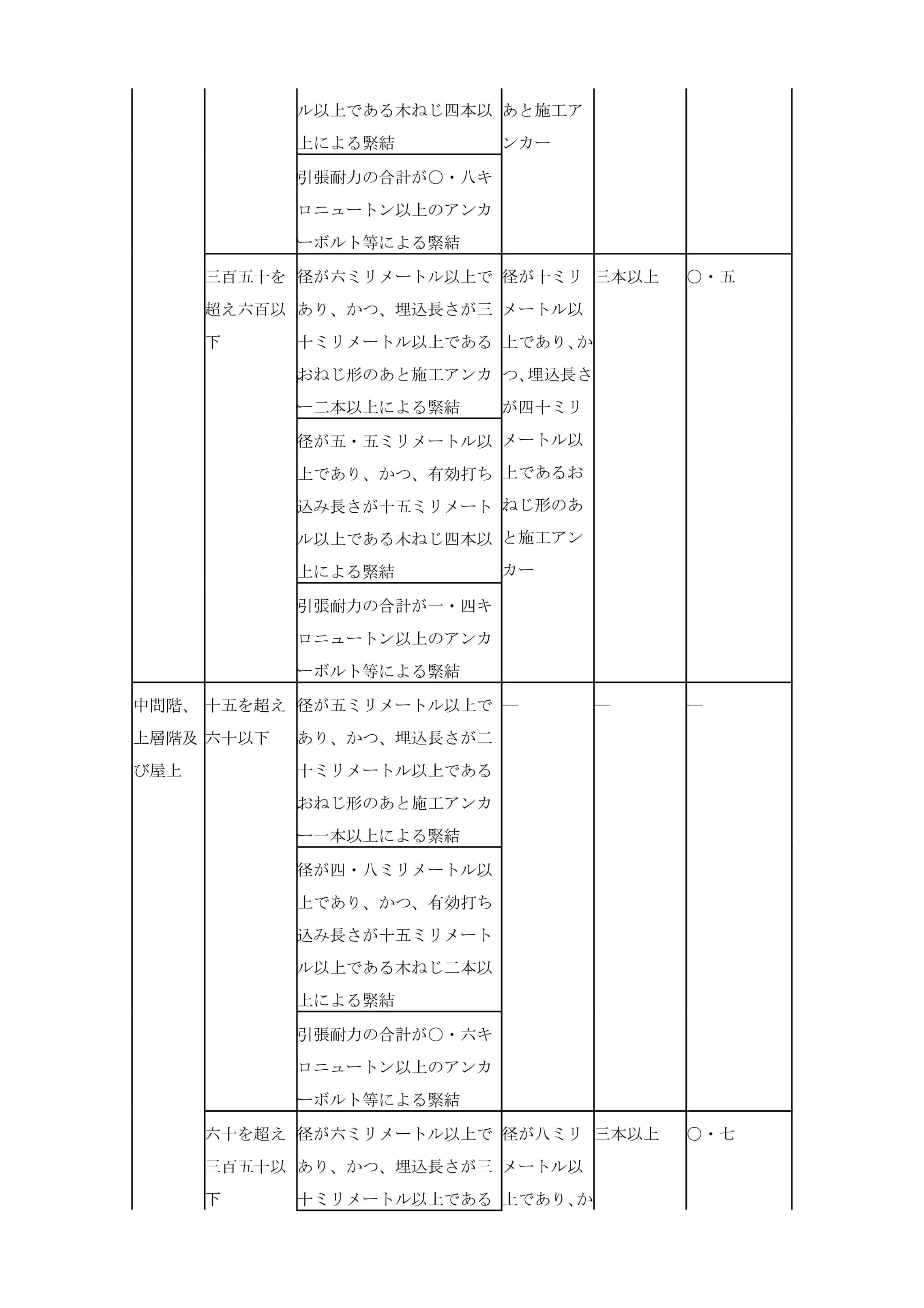

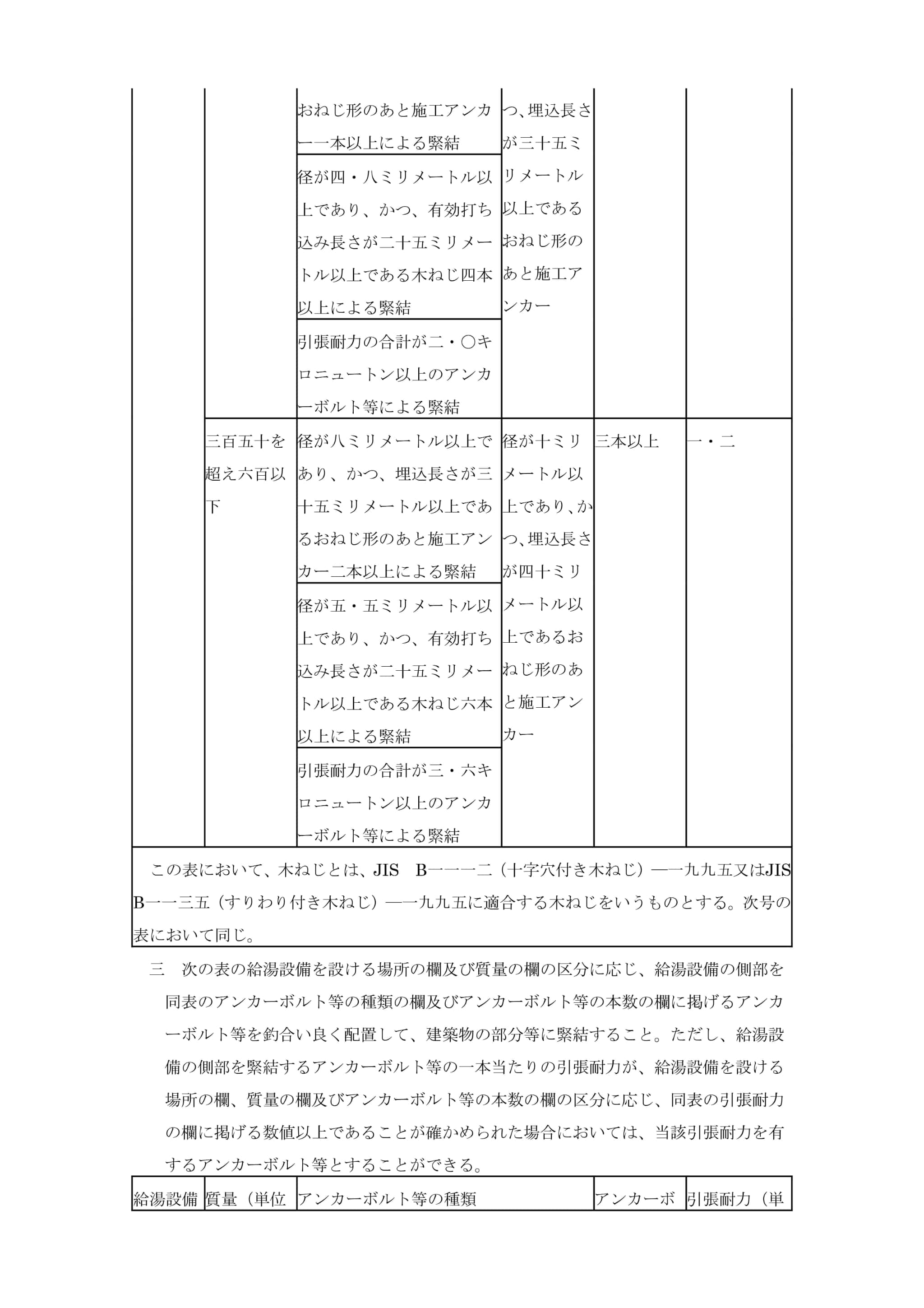

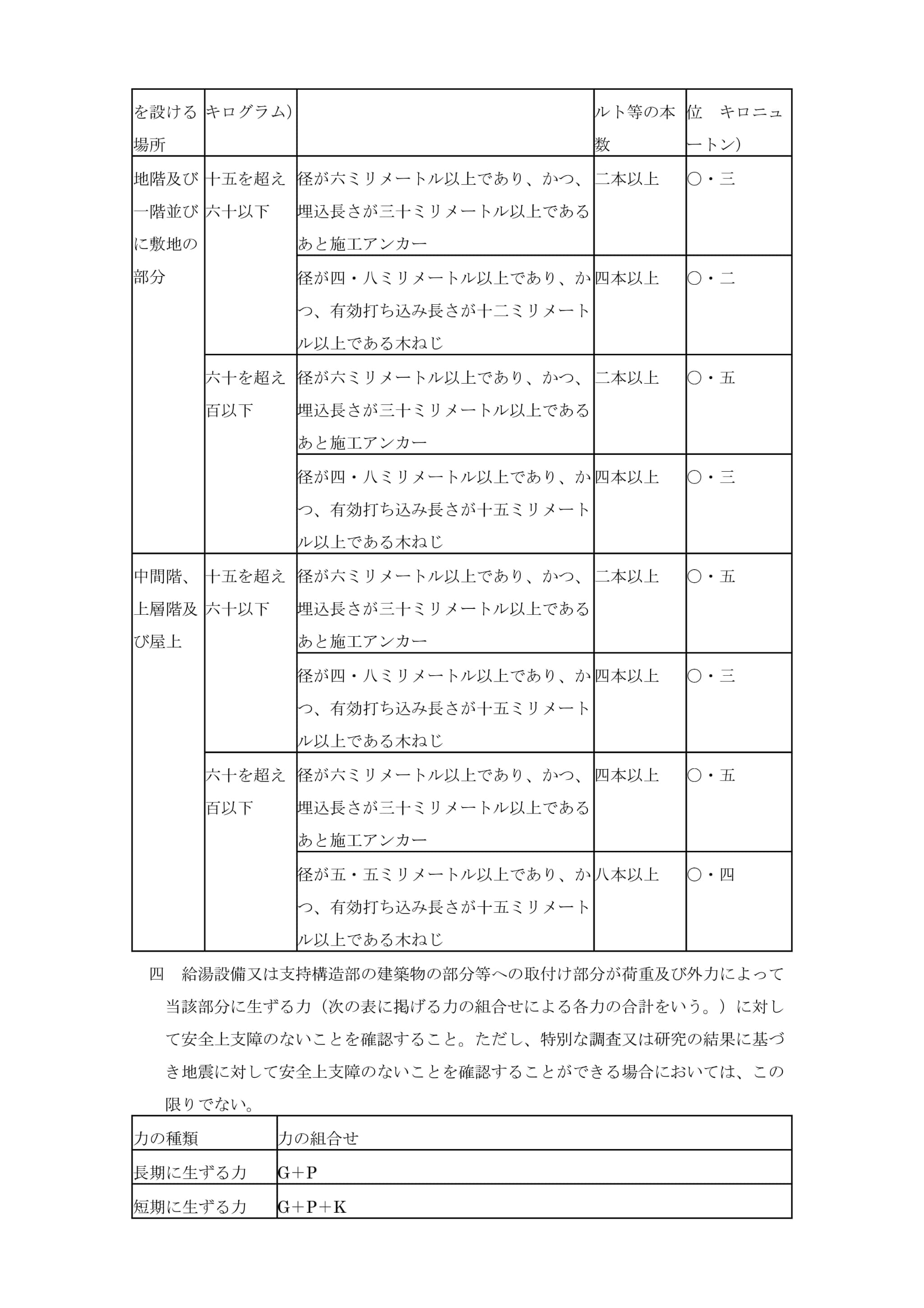

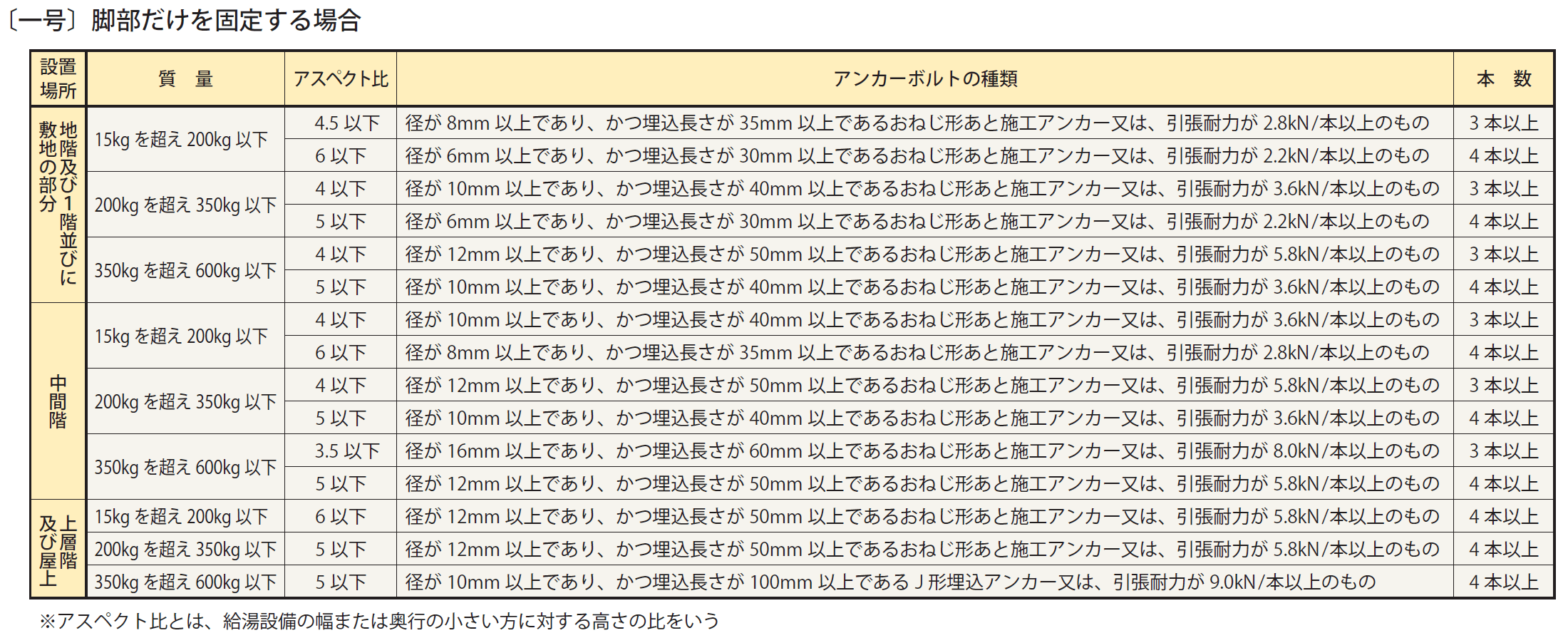

あのわかりにくい告示内容をズバッとまとめて、だれでもすぐに理解できるようにしたものです。例えば、エコキュートの脚の固定方法は、以下の表に規定されている内容になります。

給湯器の質量とアスペクト比によって規定される「アンカーボルト」の種類と本数を規定しています。アスペクト比とは、給湯器の幅と奥行きの小さい方に対するもう一方の比です。ここで重要なのは質量なんですが、これは機器本体の質量ではなく、お湯が満載になった時の質量です。また、設置場所によっても必要なアンカーボルトの種類や本数が違います。

一般的には温水器は敷地に土間コンクリートで台座を作って、そこに置くことが多いわけですし、エコキュートなどの温水器の大きさは、360リットル以上のものが多いわけですので、

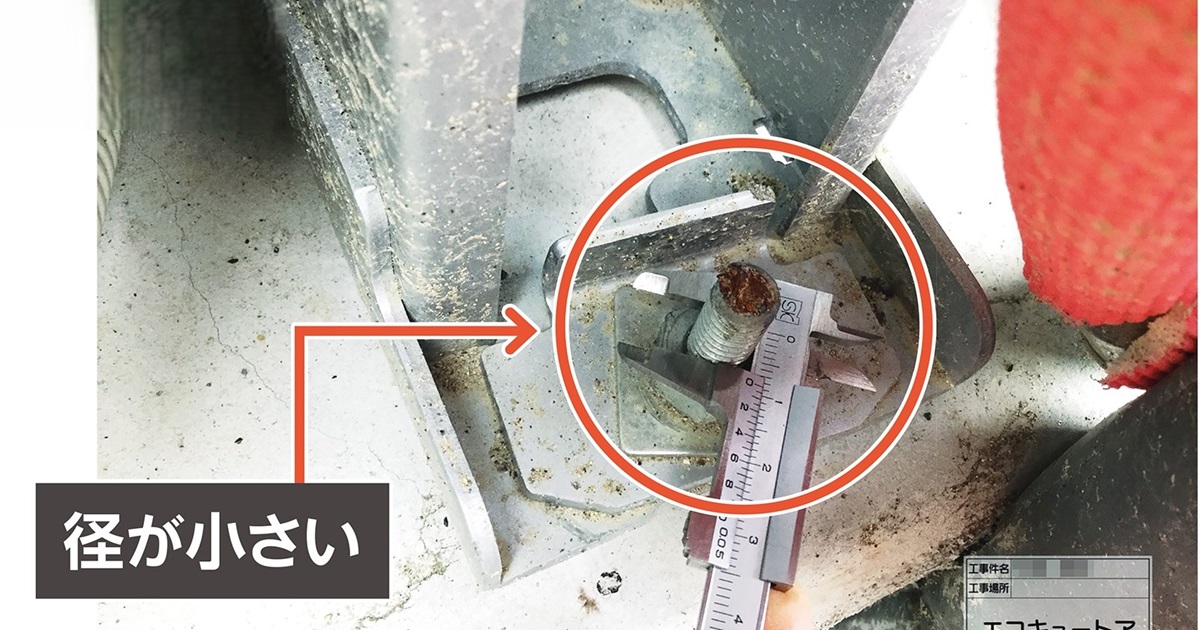

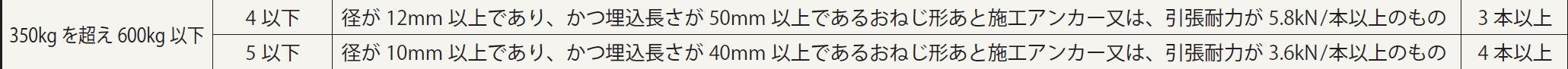

表のここら辺になるわけです。そして、アスペクト比は4以下になるものがほとんどですので、温水器の脚ってだいたい3本なわけです。その3本を留めるアンカーボルトは、φ12mmのアンカーを使えってわけですが、これ、普通に「当たり前」ですw

そして、埋め込み長さが50mmと規定されてますので、温水器を置く土間は最低でも50mm以上必要なわけで、だいたい100mm前後で土間コンクリートをつくるわけで、これも「当たり前」ですw

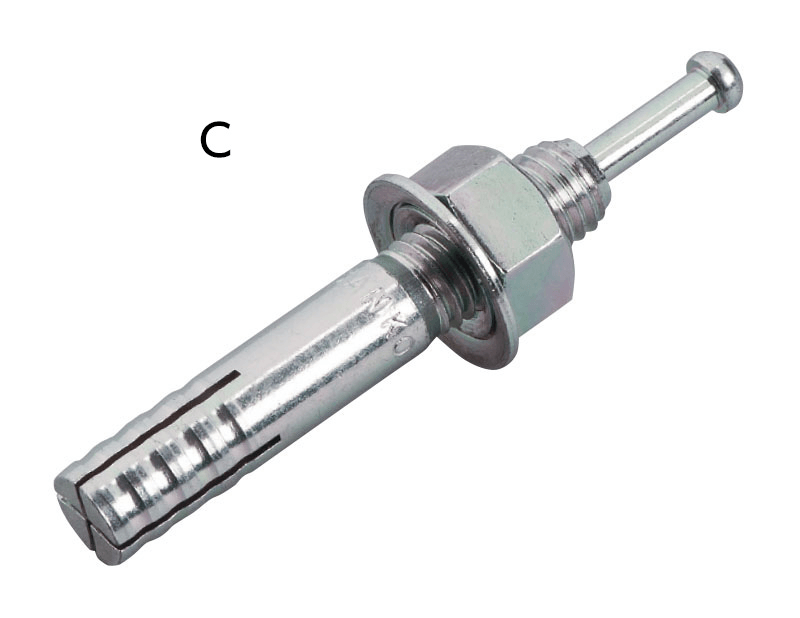

ちなみに、アンカーボルトは、「オールアンカー」というものを使います。

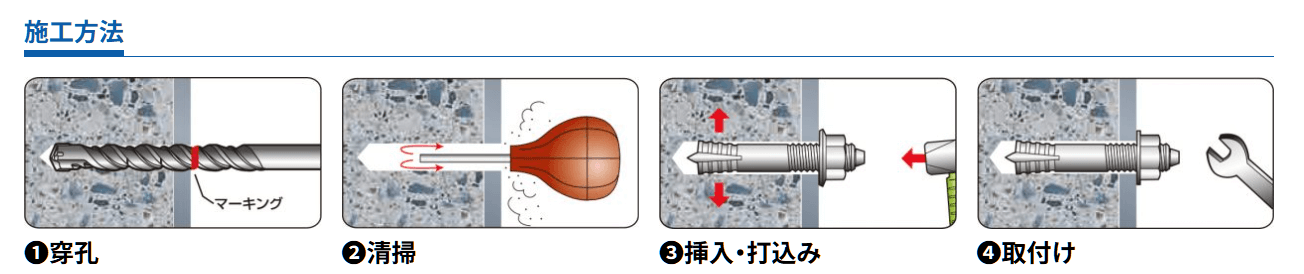

土間コンクリートに孔をあけて、このアンカーを差し込み、頭をたたくと割れている部分が内部で広がって止まるというものです。

※画像等は「サンコーテクノ株式会社」さんのホームページより引用いたしました。

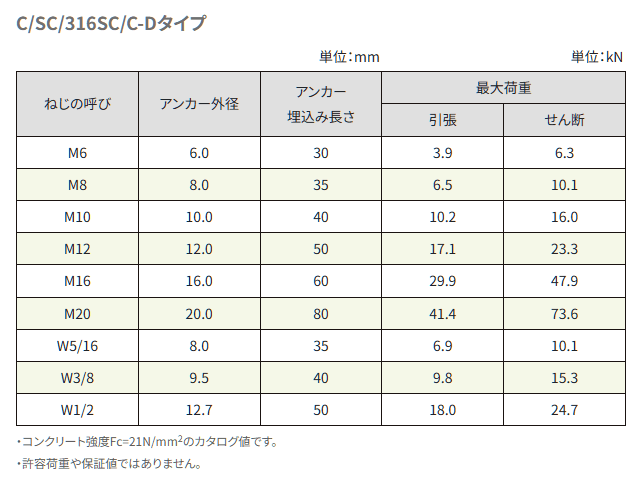

強度ですが、これも「サンコーテクノ株式会社」さんのホームページに公開されているものですが、

M12のオールアンカーで、50mmの埋め込み長さで、引張は17.1kNですので、規定値より十分に大きな性能であることがわかります。ただし、これは「埋め込み長さ」によりますので、土間コンクリートをケチって薄くしあげて50mmなかった場合は「不良施工」となります。

さて、このあたりは、他所の都道府県ではどうか知りませんが、福井県福井市においては、2025年4月の改正基準法運用開始以前から、一般住宅においても建築設備の転倒防止措置については「確認の対象」となっておりましたので、少なくとも福井市において、この規定を知らないという建築士はいないはずですw

全国的な話しをした場合にも、この部分が確認審査でスルーされるとしても、給湯器メーカーの型紙などにはアンカー位置や太さなどは記載されているわけですし、温水器はこの規定を守るべく脚の数は製品設計として担保しているわけですので、「プロでも知らない」のではなく、「知っていても従わない」不良施工者か、そもそも知らない「素人」でしかないのです。また、設計上は法的に規制される部分ですので、それを知らない設計士や施工管理技士もいないはずです。

プロでも見落としているわけではなく、もし問題があるとすれば、素人か、プロでも手抜き施工をしているということになるわけです。