福井県では令和6年1月の能登地震を受けて、これまでの木造住宅耐震化促進事業を大幅に拡充し、以下の3つの補助事業を展開しています。3つの補助事業とは、

- 耐震診断

- 補強プラン作成

- 耐震改修工事

で構成されています。

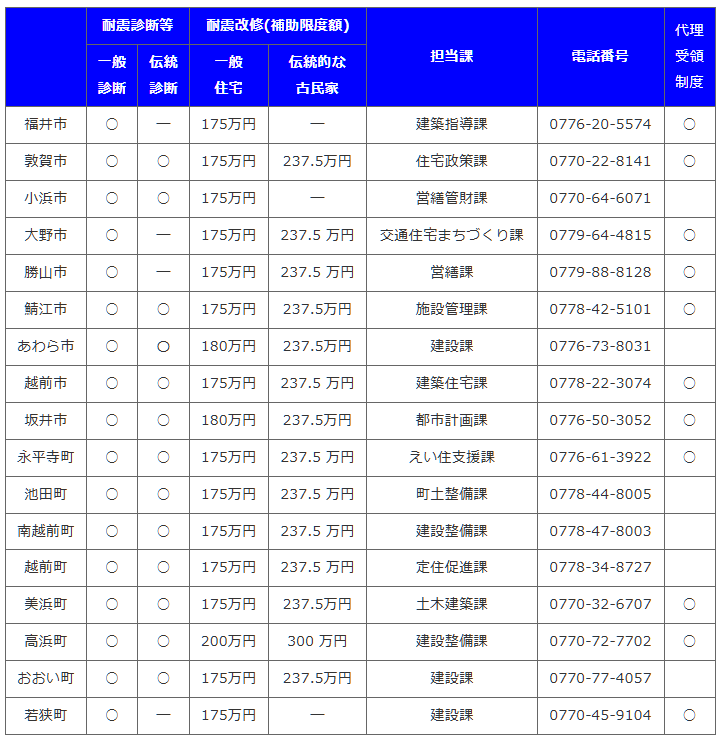

これらの補助事業については、県内各市町が担当窓口となって補助事業が運営されています。よって、制度利用の際には、ご自宅がある各市町の担当課に相談、申込をすることになります。なお、以下が各市町の担当課及び補助額等の情報です。

概ね同様な補助内容となっていますが、補強工事に対する補助については、各市町の木造住宅の実態に即したものになっていますので、一概に補助金の額だけで判断することは早計です。

さて、今回のブログでこれをテーマにしたのは、意外と市町窓口での説明で不足している部分がありますので少々補足します。

◎対象住宅

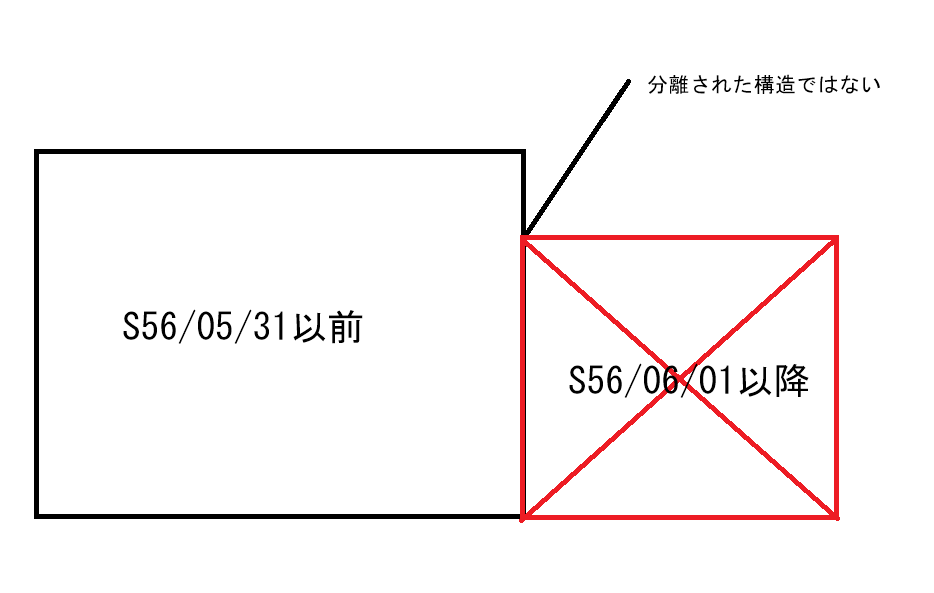

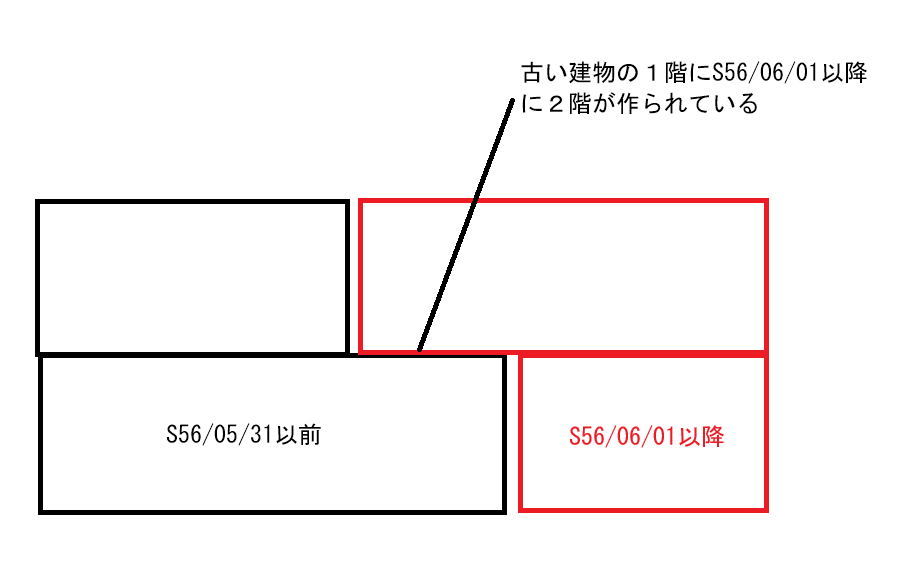

補助事業の対象となる住宅は「木造住宅」であり「建築日が昭和56年5月31日まで」の建物(以下、旧耐震基準住宅)に限ります。また、その後に増築を行っている場合、以下のような状況ですと昭和56年5月31日までに建築されていたとしても対象とはなりません。

S56/06/01以降に新しく建てた「増築箇所」が、S56/05/31以前の梁や柱と完全につながっており、増築面積が過半を超えるような場合には対象とはなりません。また、

上図は、福井市内でよく見かける状況ですが、平面的には分離していますが、2階部分がS56/05/31に完全にのっており、かつその面積がS56/05/31以前の面積の過半を超える場合も対象とはなりません。これらは、建築基準法上、増築時にS56/05/31に対しての構造関係規定に準拠させる必要があるために、増築時に古い部分の耐震性も法適合させる必要があったからです。要するに、増築時に耐震補強は行っていることが前提であるというわけです。

◎耐震診断、補強プラン作成を行う資格者

建築基準法上は、耐震診断、補強プラン作成に関しては建築士の資格があればそれらを執り行うことはできますが、「福井県木造住宅耐震化促進事業」で補助金を受けて、耐震診断、補強プラン作成を行うためには、以下の制限があります。

・福井県において建築士事務所登録をしていて、その事務所の登録建築士であること。

・その建築士が福井県木造住宅耐震診断士として登録されていること。

この2点です。なお、福井県の診断士として登録されているかどうかは、以下のサイトで確認することができます。

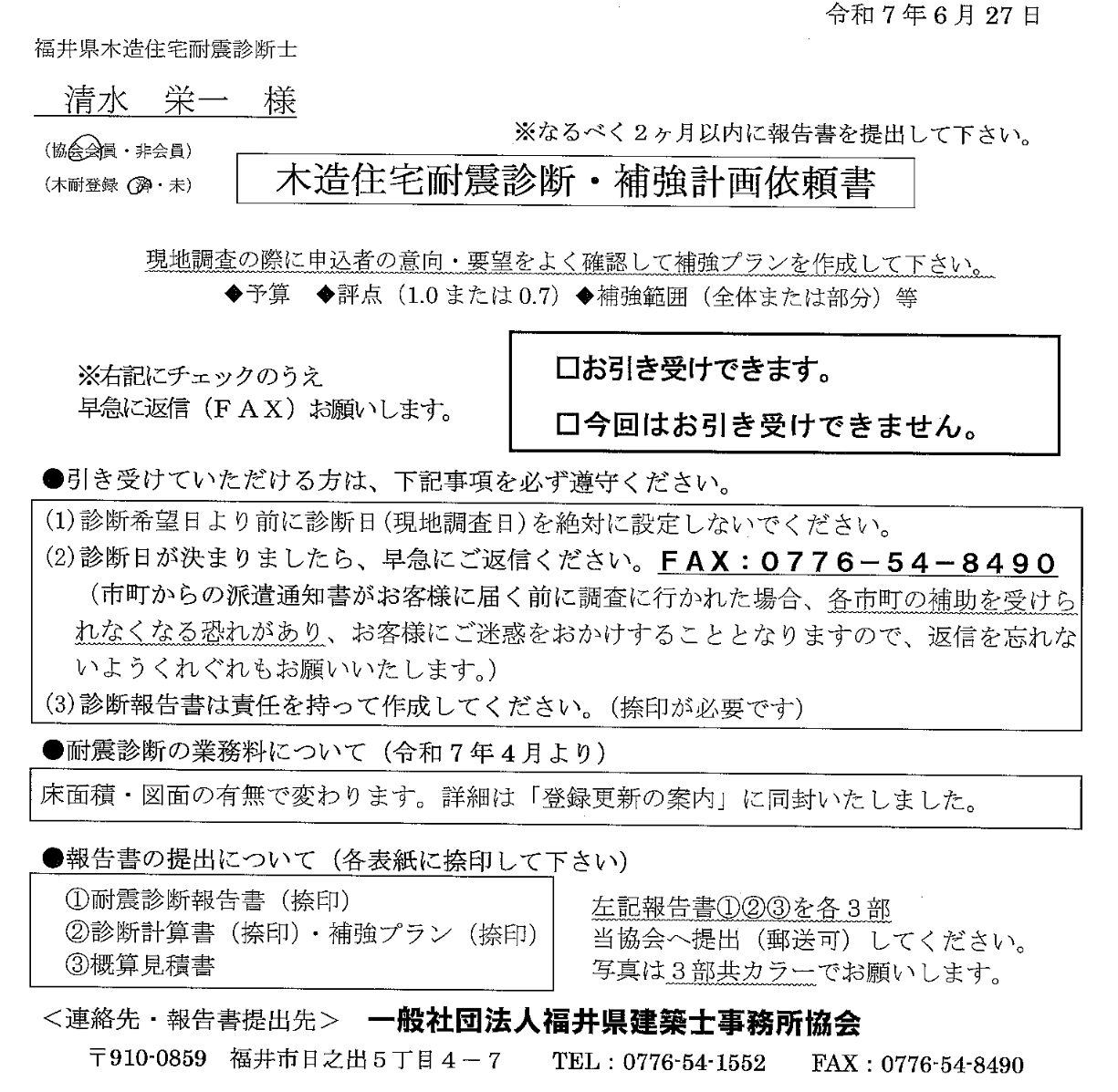

耐震診断、補強プラン作成を補助事業として各市町の担当課に申し込みますと、以下のような「木造住宅耐震診断・補強計画依頼書」というものが、我々、診断士の元に送られてきます。

この依頼書は、正式に各市町が申込を受理し、福井県建築士事務所協会が「原則」、申込された物件の各市町にいる診断士を選定し依頼を行う際に発行される書類です。

ですが、申し込む方がすでに相談している建築士さんがいる場合には、その建築士さんが、

・診断士として県に登録している。

・設計事務所が福井県建築士事務所登録していて、その所属建築士である。

という2点がクリアされるのであれば、各市町の窓口で申し込みをする際に、診断士を「特命」することもできます。その際、例えば越前市の住宅を福井市の診断士が診断することもできます。

◎耐震改修工事に対する補助事業

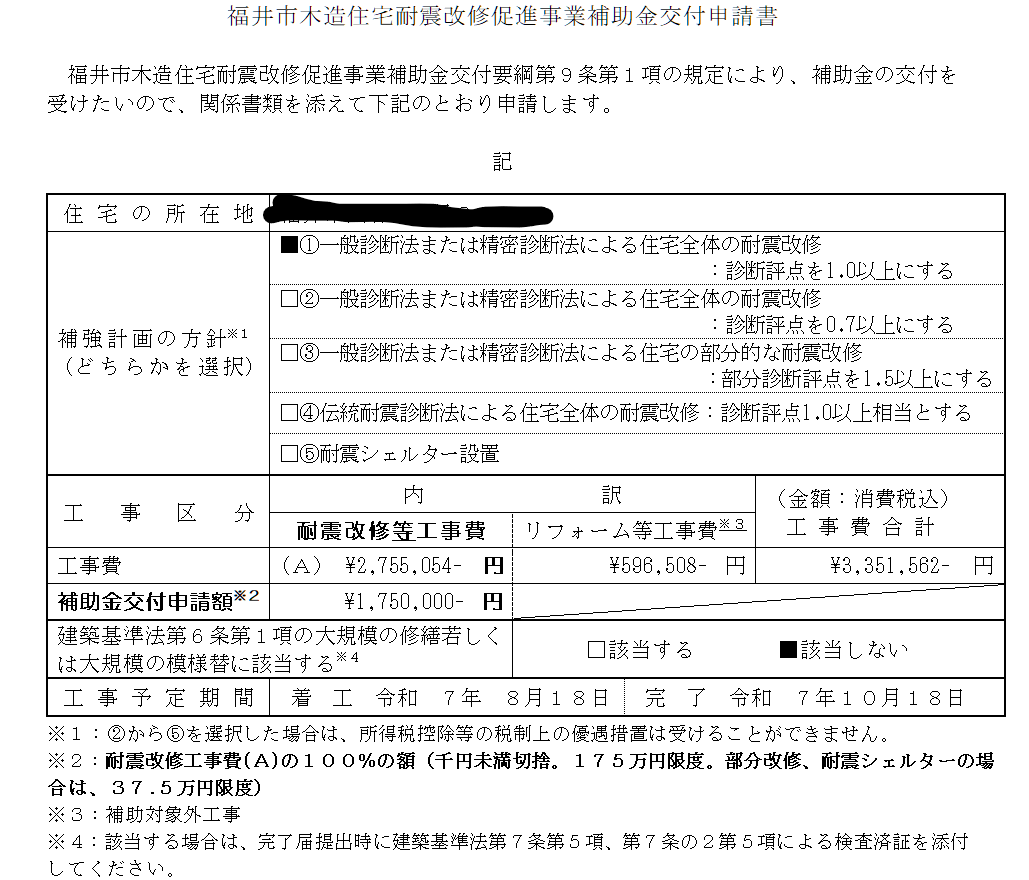

補助事業には、実際の耐震改修工事を施工するための工事資金を補助する制度もあります。これが「3.耐震改修工事」に対する補助となります。この補助事業は、「耐震改修工事を行うため」の工事費に対する補助事業ですので、一般的なリフォーム工事にそのお金は使えません。例えば、以下は実際に提出した福井市への耐震改修工事補助金申請の申請書ですが、工事区分として「耐震改修等工事」と「リフォーム等工事」に分かれています。補助金は耐震改修等工事費に対して支給されるものです。

補助金申請ですので、その耐震改修等工事に含まれる内容の明細(見積書)を提示する必要もありますし、対象工事とそうでない工事の審査も結構厳しいです。特に、壁を壊す部分の明示やその面積、復旧工事などは、実際に「耐力壁」に関する部分だけが補助対象になるので、どの部分をどのように工事を行うか?という計画図面の提示も求められます。

◎耐震改修工事に関する資格者

補助金を受け耐震改修工事を行う場合には、耐震改修計画(設計)を行う「設計者」と、その計画が実際の工事と完全に合致しているか?ということを現場で監理する「工事監理者」の選定が必要になります。実際の施工は、例えば知り合いの大工さんにお願いするということもできますが、「設計者」と「工事監理者」がいないことは認められません。

また、「設計者」と「工事監理者」は、診断と補強プラン作成のときの条件と同じで、

・診断士として県に登録している。

・設計事務所が福井県建築士事務所登録していて、その所属建築士である。

必要がありますが、診断と補強プラン作成を行った診断士でなくても、上記の資格さえあれば、別の人でも構いません。従って、耐震改修工事とリフォーム工事を同時に行うような工事計画を考えている場合には、ご相談先の建築士が福井県の登録診断士で、建築士事務所登録も行っている方であれば、診断・補強プラン作成から行ってもらったほうが効率的に計画を進めることができます。

補助事業で受けることができる補助金を上手に使うことで、耐震性もアップし、機能面でも充実させるリフォーム工事が可能となります。補助金要件については概ね各市町とも同じですが、地域によって少々扱いの違う部分もありますので、事前に確認されることをお勧めします。