「耐震改修工事をどこに依頼したらいいかわからない!」

能登地震以来、福井県内における耐震診断のご要望はすごい数になっておりますが、実際、診断や補強プランなどの作成を行ったとしても、どこに施工を依頼していいかわからないというご相談をよく受けます。

福井県では、「福井県木造住宅耐震改修事業者の登録と情報提供について」というホームページにおいて、「福井県木造住宅耐震改修事業者の登録名簿」を公開しています。

このホームページでは、福井県全体のリストと、各市町ごとのリストを分けて公開しております。また、そのリストでは、これまでの診断数の実績と、実際の改修数の実績の記載もあります。

弊社は、令和6年度までの実績で、診断数61件、改修数28件です。この数字でお問い合わせいただくことがずいぶんと増えてまいりました。リストの最後の○は、「低コスト工法講習会受講業者」を表しますが、低コスト工法に関しての技能講習を修了していることを意味します。

ただ、いまだに、この「低コスト工法」についての誤った認識は広まっています。以下のブログでもテーマにしておりますのでご一読いただければ幸いです。

低コスト工法は「認定工法」ではありません。繰り返しますが、低コスト工法とは、できるだけ精密な診断を行い、金物を最適化し、低減率をできるだけ抑え、さらに、解体箇所を少なくし、現状のままで補強できるような様々な壁パターンでの耐力を実験により導き出し、それらを組み合わせて使うことにすぎません。

ですが、これらの壁の耐力はかなり低く、大きな家の場合には至る所改修しなければならない補強プランにもなりかねません。高い耐力を数少なく改修するほうがよいか、低コスト工法に記載の壁を数多く改修するほうがよいか、は建物の状況、条件によって違います。

本来「低コスト」を意識するのであれば、「施工上の工夫」に主眼をおくべきなのです。

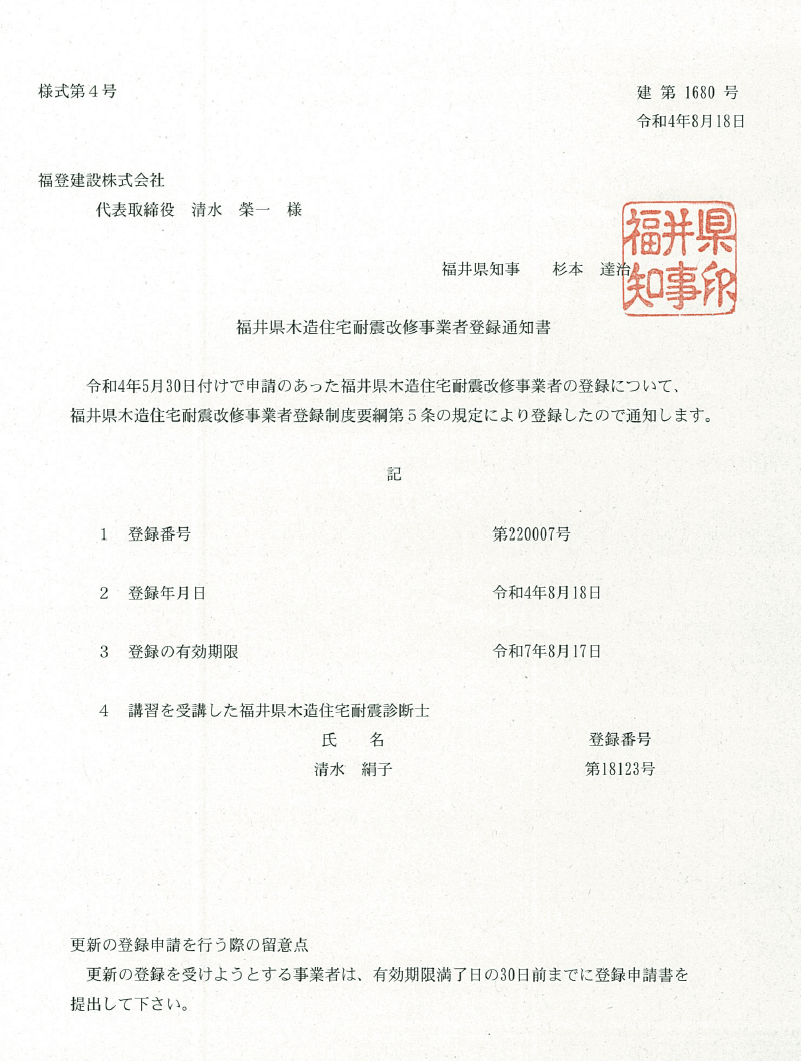

さて、この事業者登録ですが、以下のような要件があります。

・県内事業者(県内に本店を有する事業者)であること

・福井県木造住宅耐震診断士を雇用している事業者であること

・登録事業者として責務を遵守し実施することを宣誓できる事業者であること

・建設業の許可等を有している事業者であること

・県税の滞納していない事業者であること

耐震改修工事を行うためには、耐震改修に関する「工事監理」が必要になります。診断士は建築士資格を有していますので、工事監理も必然的にできます。補助金申請の要件としてはこの「木造住宅耐震改修事業者の登録」が要件にはなりませんが、必ず建築士による工事監理が必要ですので、補助金による耐震診断、補強プラン作成を受けたから、そのプランによってだれでも工事ができるのか?といえば、改修に関する補助金を受けるのであれば建築士の監理は必須になります。

なので、事実上、「だれでもできる工事」ではありません。昨今、リフォーム業者が耐震改修を謳う事例が散見されますが、建築士が常駐しているリフォーム業者であればできないわけではありませんが、そうでなければ、設計及び工事監理については、どなたか建築士に依頼する必要があります。また、「増改築等工事証明書」の発行も建築士(正確には事務所登録している建築士)でなければできませんので、このあたり、制度をちゃんと理解していないと、全く、耐震改修に関する知見がないにも関わらず工事を行うような悪質な場合もございますので、ご注意ください。

なお、耐震診断士、木造住宅耐震改修事業者の登録には「有効期限」がございます。更新は研修や更新届出が必要ですので、提示された登録証明書の有効期限はしっかりと確認する必要がございます。この点もお気を付けくださいませ。

実は、今日になって、有効期限まであと1か月ということがわかって、あわてて更新申請したところですw

来月で期限切れですw 一応、県では60日前から更新申請を受け付けてるので即提出しましたw 期限切れが近づいているというお知らせはないという「孔明の罠」ですwww

さてさて、工事に関してどこに相談してよいかがわからない場合には、お近くの「木造住宅耐震改修事業者」へお問い合わせいただくことが確実だと思います。