今日(7月30日)、日経XTECHさんのサイトでこんな記事が公開されました。

「大工のリズミカルな施工に潜むワナ、面材の釘の間隔に要注意」

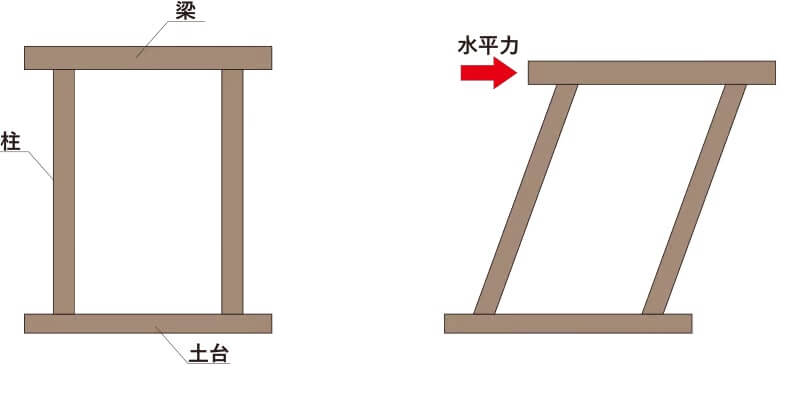

面材とは「耐力壁面材」を指すのですが、これは、在来木造などで地震などで壁にかかった水平力により、壁が変形することを防ぐ目的で柱間に入れる、「筋交い」という部材の発展形です。

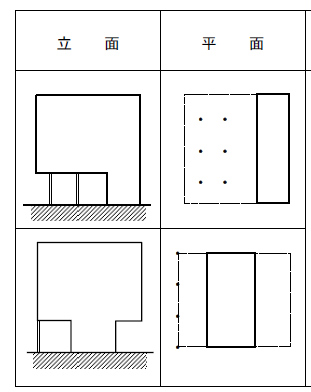

この図が示すように、横から力がかかると平行四辺形に変形しようとします。これが木造建物の倒壊の原因なわけで、だったらこのような変形ができなくなるようにすればよいという単純な発想からくるものです。実際にはこんな感じです。

この斜めに入る筋交いを片方だけ入れるのを「シングル」、両方向で入れるのを「ダブル」といってますが、画像のような一般的に使われる「45mm×90mm以上」の筋交いを「2倍筋交い」といい、1本で1.96kN/mの力の2倍の3.96kN/mがかかっても問題ないというレベルの強さになります。これが両側でというと、3.92×2で7.84kN/mとなるわけですが、この「倍率」で表して壁の強さを決めていくというのが設計上の作業になります。

ちなみにこの「筋交い」による強さというのは、実験データから求められている強さでして、筋交いの材料寸法でその倍率が変わります。

厚さ1.5cm×幅9cm以上の木材 1倍

厚さ3cm×幅9cm以上の木材 1.5倍

厚さ4.5cm×幅9cm以上の木材 2倍

厚さ9cm×幅9cm以上の木材 3倍

となります。これらが1本での強さの倍率です。シングルなら×1、ダブルなら×2ってことになります。

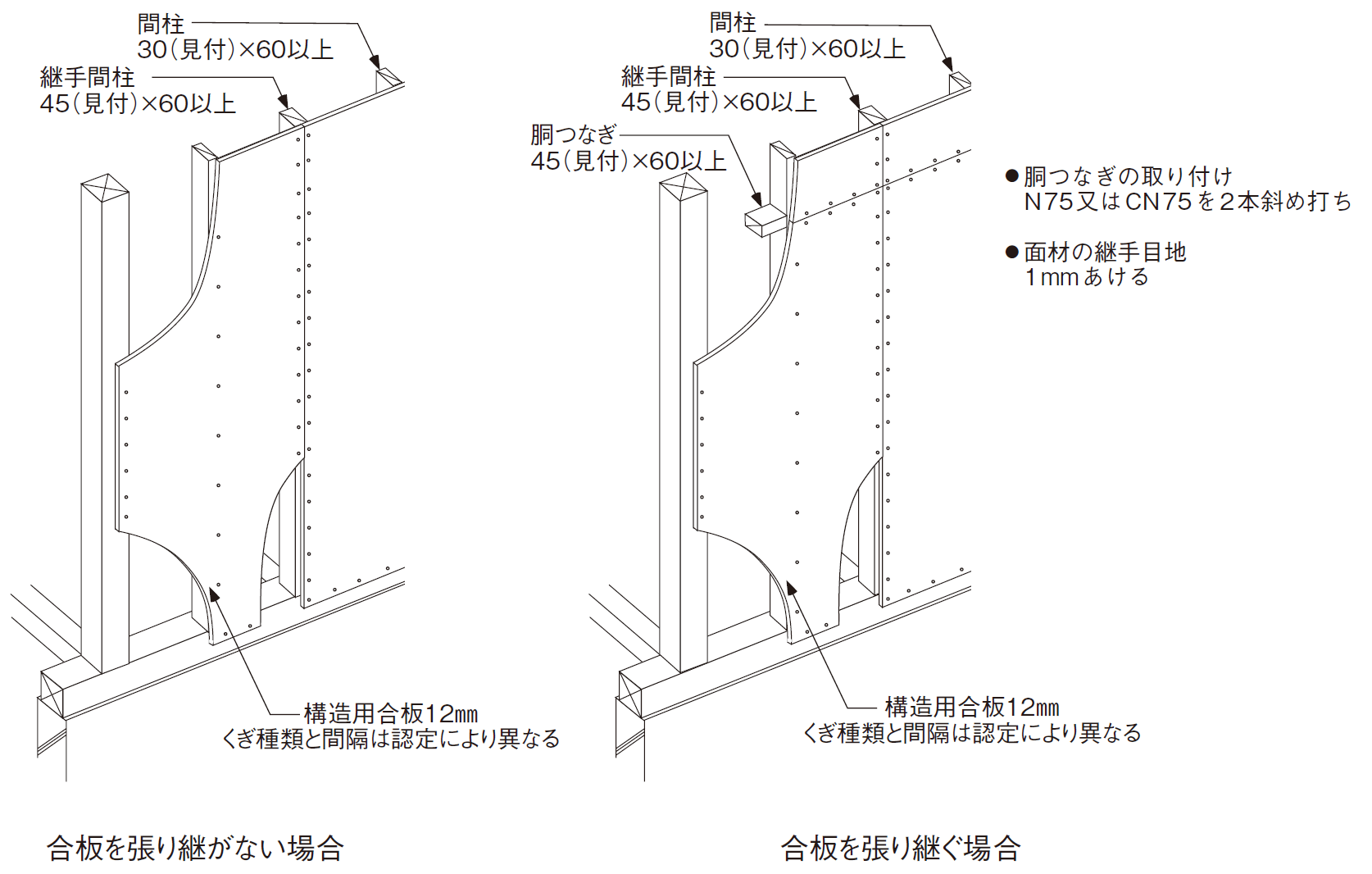

では、「耐力壁面材」ってなにか?といいますと、以下の図のように、柱、土台、横架材に対して「合板」を張ることで、筋交いのような耐力をもたせるというものです。

画像にかかれているのは極々基本的な合板による耐力壁施工なのですが、図にも注釈がはいっているのですが、

「くぎ種類と間隔は認定により異なる」

とあるように、合板を適当に釘で留めれば「筋交い」のような耐力壁と言われるものになるかといえばそうではないのです。

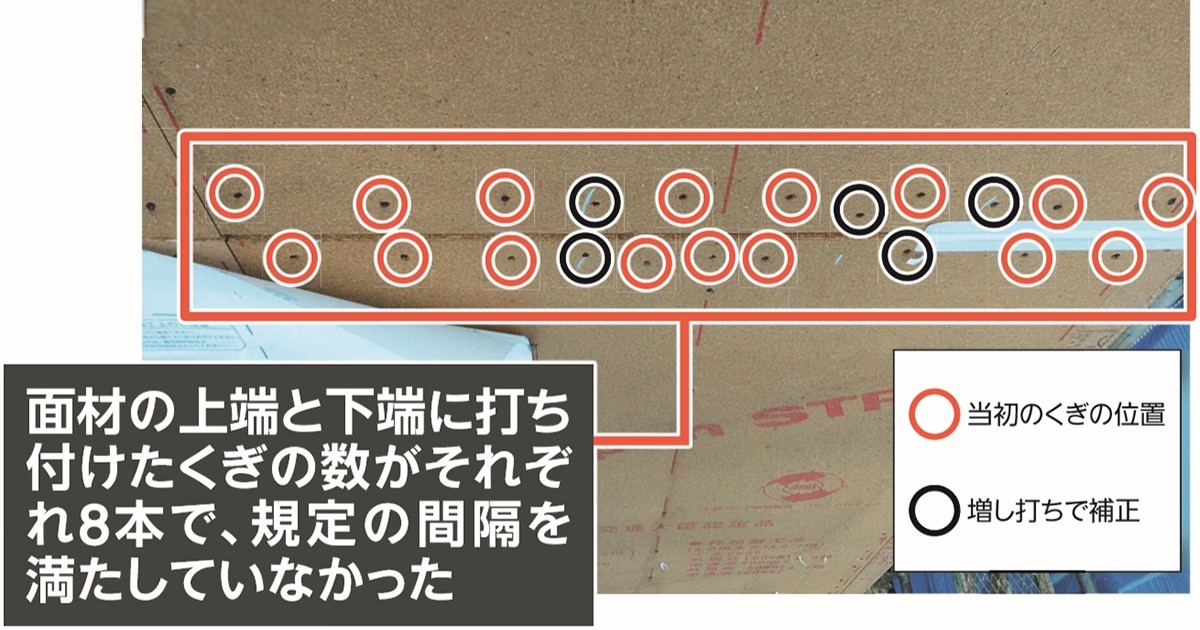

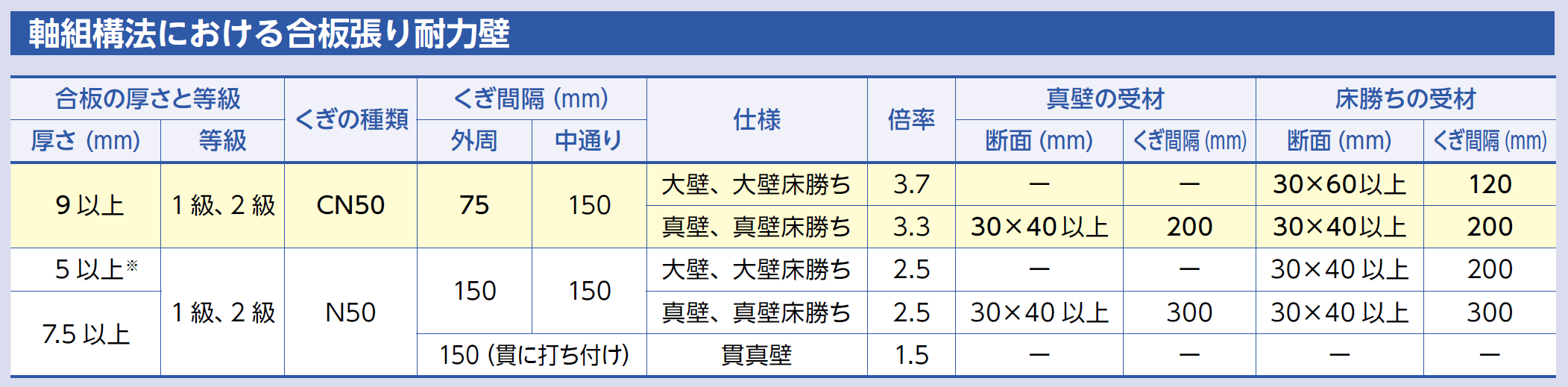

これは、現在、極々一般的に決められている「合板張り耐力壁」の仕様です。釘の仕様や釘の間隔などがきまっています。ここで、3.7倍とか3.3倍とかは新たに基準に組み入れられたものですので、2.5倍でみますと、釘の間隔は外周及び中通りともに「150mm」なわけです。XTECHの記事では、この釘の間隔が施工上のミスや見落としで大きくなってしまっているということを指摘しています。

大工さんは、リズミカルに釘を打つわけですが、手で打つことは正直ほとんどなくなってきて、コンプレッサーでエアーを送って「釘打ち機」で打つことがほとんどですので、「パンパンパン!」とすばやく打っていきますが、現実的にはこの150mmというピッチをきっちり守って打ってるわけではないってことです。

ピッチが重要だとちゃんと理解している大工さんは、規定の150mmよりも小さめに手を動かしていきますが、それでも「パンパンパン!」と打っていればズレもでてきます。すると、たまたま150mmよりも大きなところが出てくる可能性があるわけです。

現場でしっかりと監理や検査をすることは重要ですし、当たり前のことですが、1枚の合板に何本もの釘を打ち、それが、様々な箇所で使われるとなると、確実に目視確認していくことが難しくなります。最近では、合板に釘位置のマークがされているものもあるようですが、コストも高いですし、そもそも、合板を切ってはっていたらマークはずれますのであまり意味のあるものではありません(ないよりはマシですw)。

ところが、この合板による耐力壁というのは実に便利なものでして、

・筋交いよりも高い剛性のある耐力壁を作ることができる

・釘のピッチにより強さの調整ができる

・壁に面材施工をするので気密性のアップにつながる

という利点があるのです。従って、ガチガチにした建物をつくるのであれば、壁という壁に張っていけば、相当強い建物になることは間違いありません。ですが、その性能を担保するのはなにか?といえば、

・釘の種類と間隔(ピッチ)の厳格な監理

なわけです。

耐震性をアップするためには、高倍率の耐力壁で建物を構成することは理にかなっているわけですが、そもそも、筋交いを使うと建物の耐震性をアップすることができないか?といえば、そんなことはありません。むしろ、釘の種類とピッチに依存する耐力壁のほうが、将来にわたってのリスクもないわけではありません。それが「釘のサビ」です。

N釘とかかれていますが、鉄釘です。最近では釘の仕様が一目でわかるように色付けされていたりもしますが、鉄釘です。よって壁になんらかの原因で結露などが生じ、水分が釘頭についたり、合板やその下の柱などに水分が入ったりすれば「サビ」ます。ちなみに、柱の頭や脚につける金物のビスは、メッキ処理がなされていますので、耐食性にすぐれサビを防止しています。

このような視点から、弊社では、構造計画で「構造用面材」を使うことは、よほどの理由がなければ使いませんし、使う箇所は限定的にしています。それは先ほど書いた、釘の種類とピッチの監理、が行き届かなかった場合のリスクを考えてです。もちろん、合板だけでなく石膏ボードなども使いますが、それらはあくまでも下地材や防火上のものとして使うのであって、構造耐力上重要な部材としての位置付けではありません。

また、筋交い設置だけで計画ができないような木造建物になる場合には、構造的になにか不都合があったり、工夫を強いられるプランであるわけで、一般的な住宅で「筋交いでは耐震性をクリアできない」という時点で、その住宅の間取りプランに耐震性を考慮していていないということになります。

なお、今回、ご紹介した合板はあくまでも告示仕様に記載があるものだけで、大臣認定を受けている特殊な合板と施工の場合は、さらに、厳格な現場監理が必要になります。やむを得ない状況で最後の手段として高倍率な合板耐力壁を使うということでなければ、安定的な構造上の品質管理はできないと弊社では考えています。