アルアルシリーズですw でも、たぶん希少な部類ですw ゆってることが矛盾してますがw

昭和36年に新築された木造住宅に対する診断でした。お話しを伺うと、場所的には江戸時代から住まわれていた土地で、先祖代々、家を建て替えながら暮らしてきたそうです。最後に新築したのが昭和36年ってことのようですw もはや時間オーダーがすごいことになってますw

一般的に昭和36年新築というと、図面について保管されているどころか、図面そのもののがないなんてのは当たり前のことです。このころの住宅建築のお願いの仕方のスタンダードは、欲しい部屋数を大工さんにいって後はお任せって感じで、そのおうちが商家であれば商家のスタイル、農家であれば農家のスタイル、工場だったらそのスタイルみたいな「型」があってそれに当てはめるだけってな感じですw

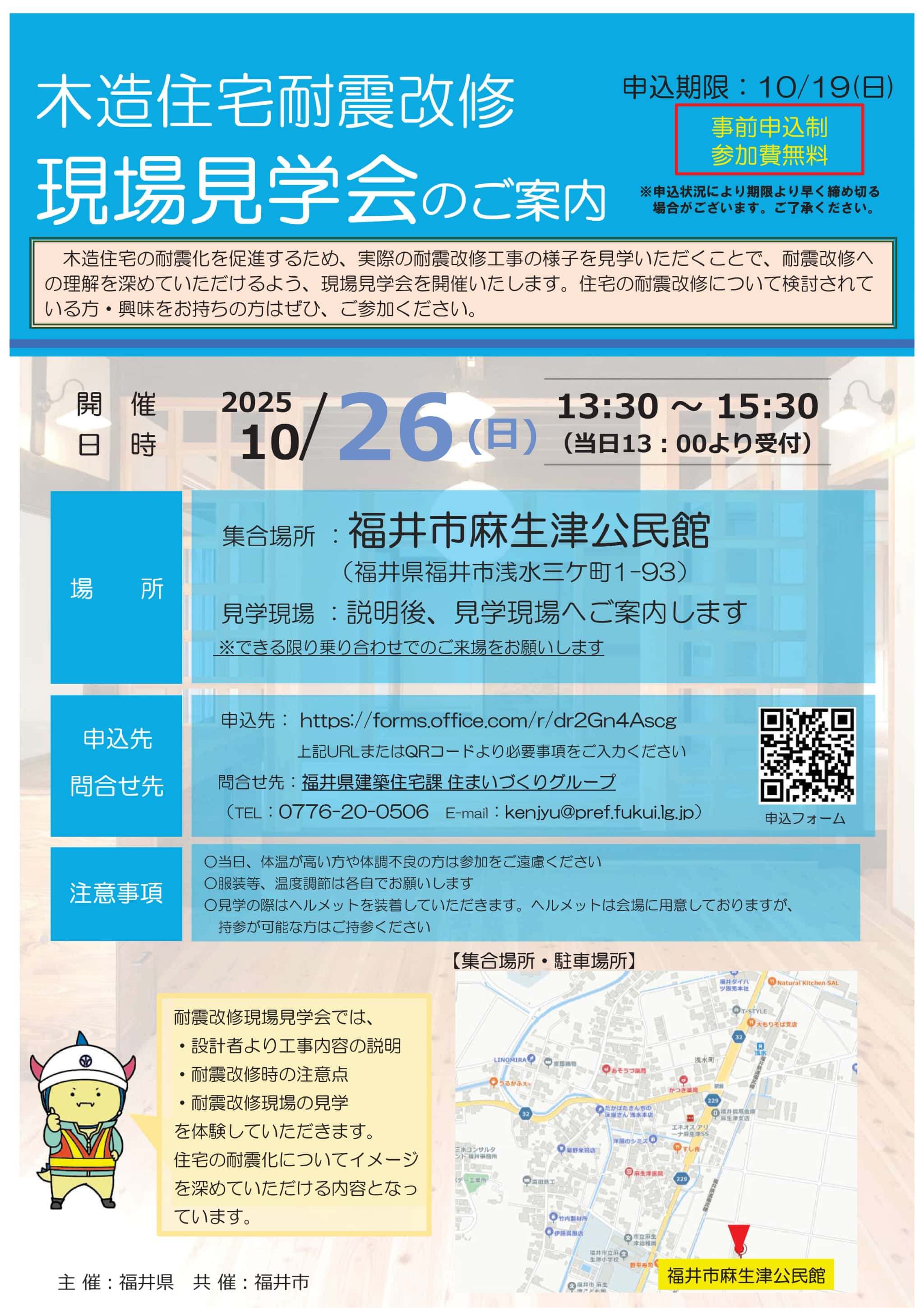

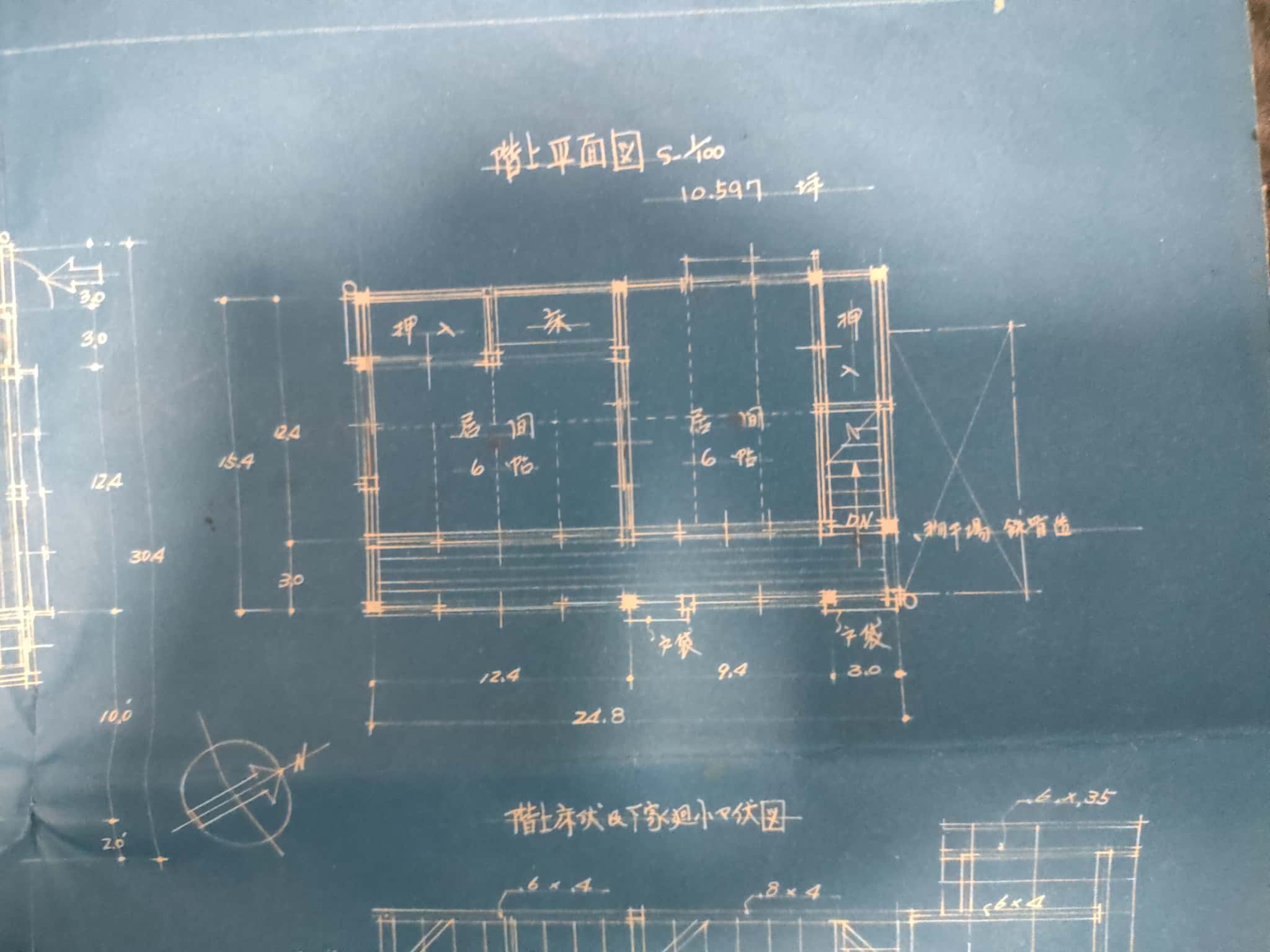

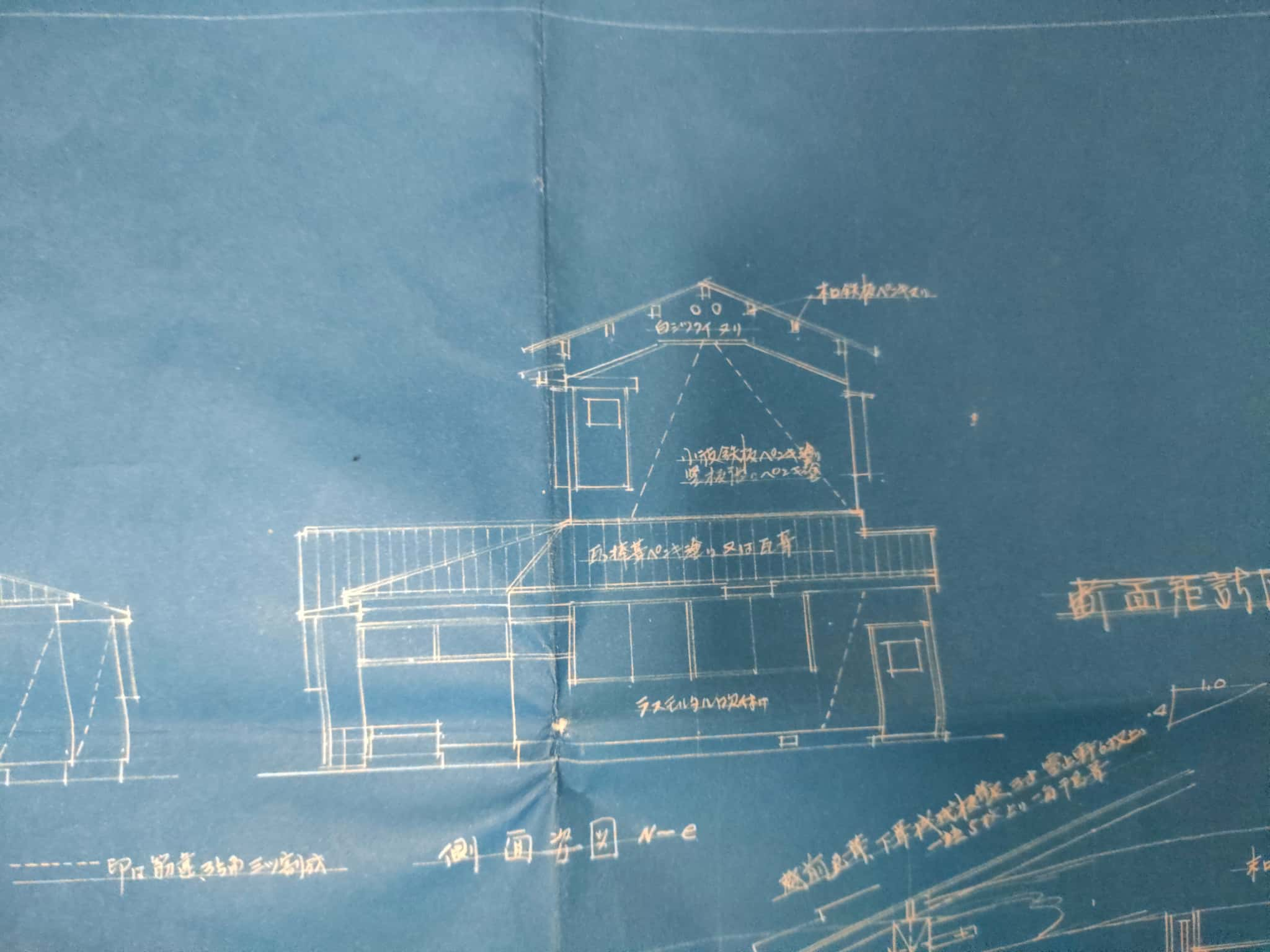

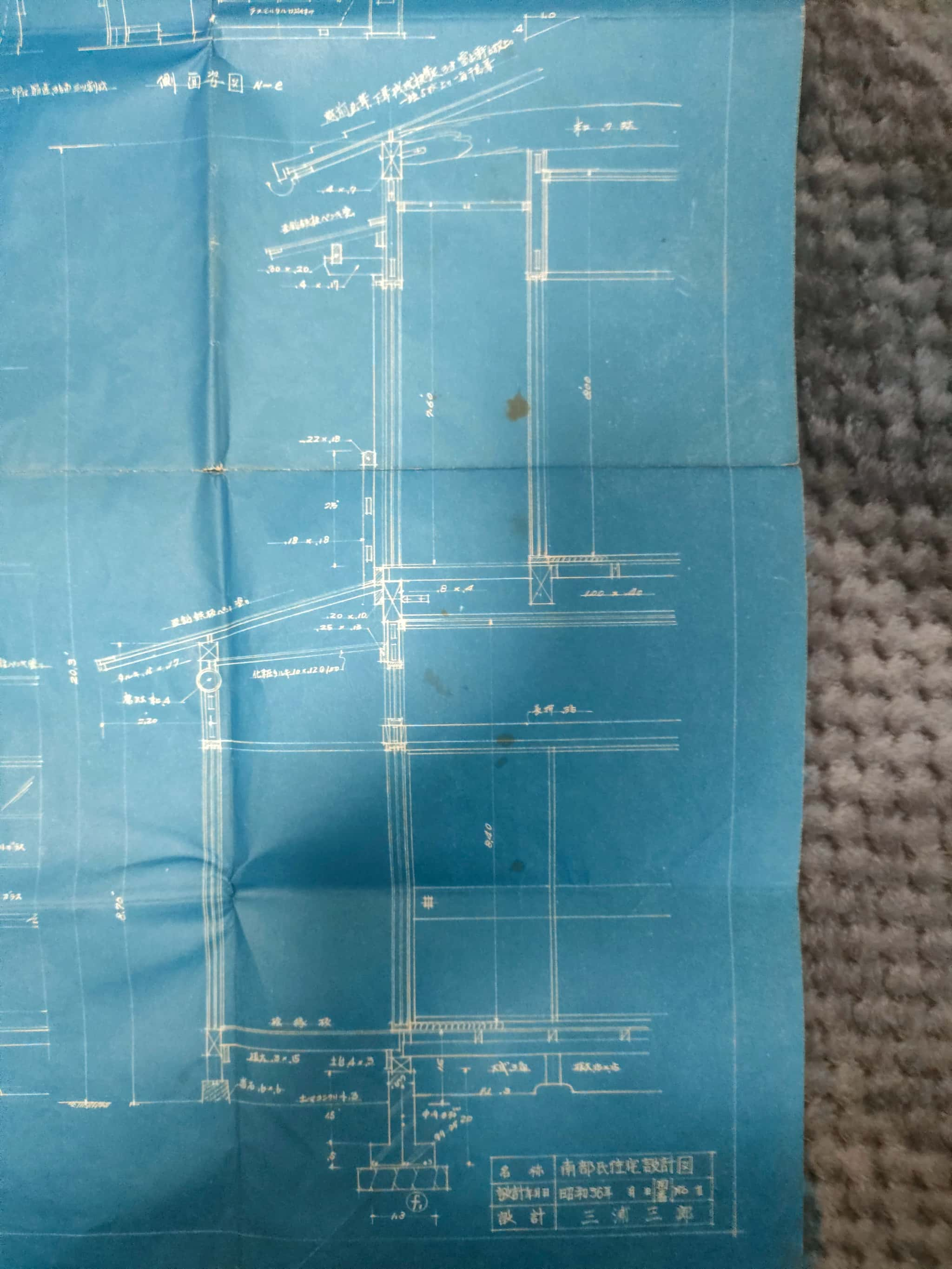

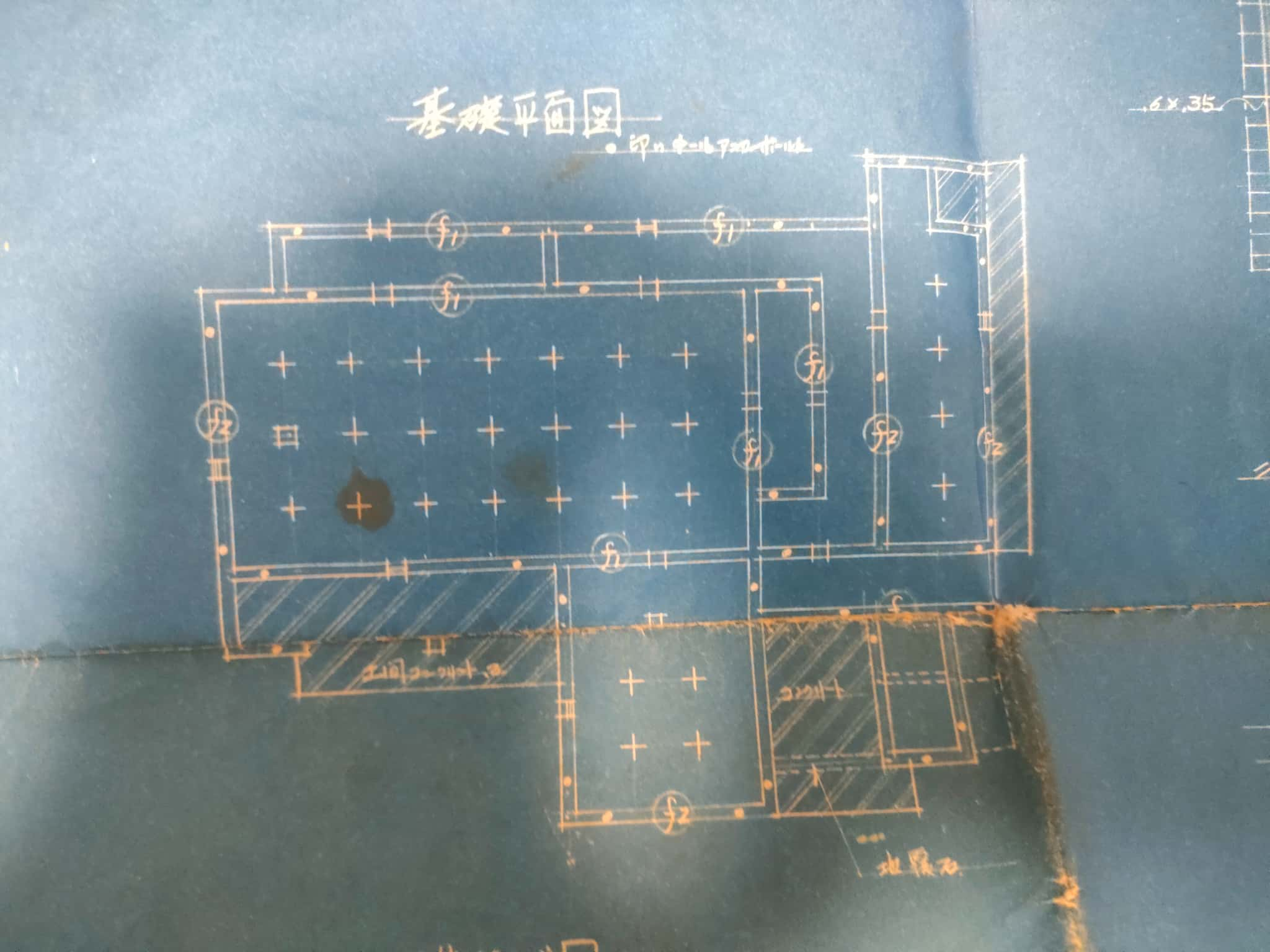

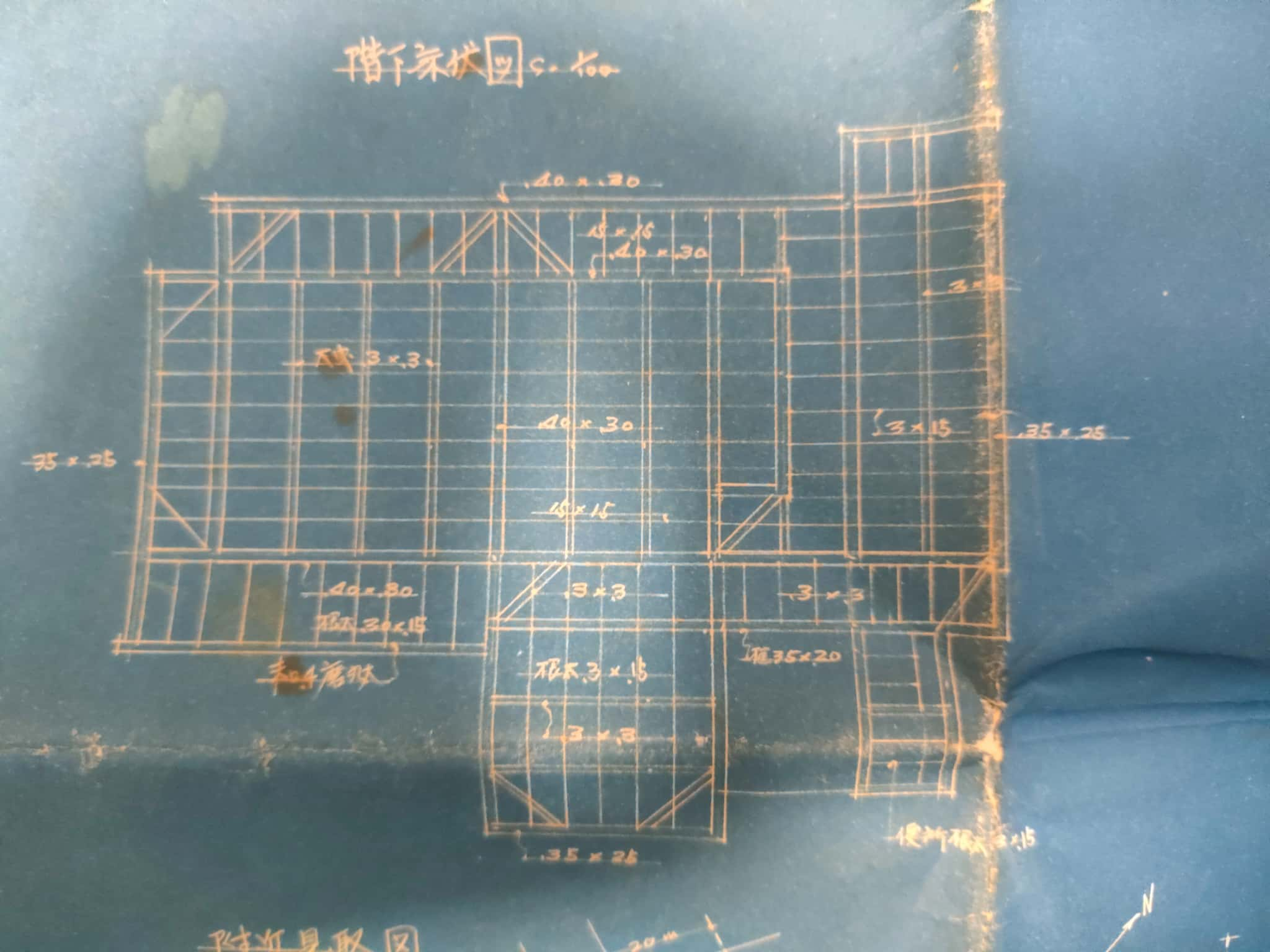

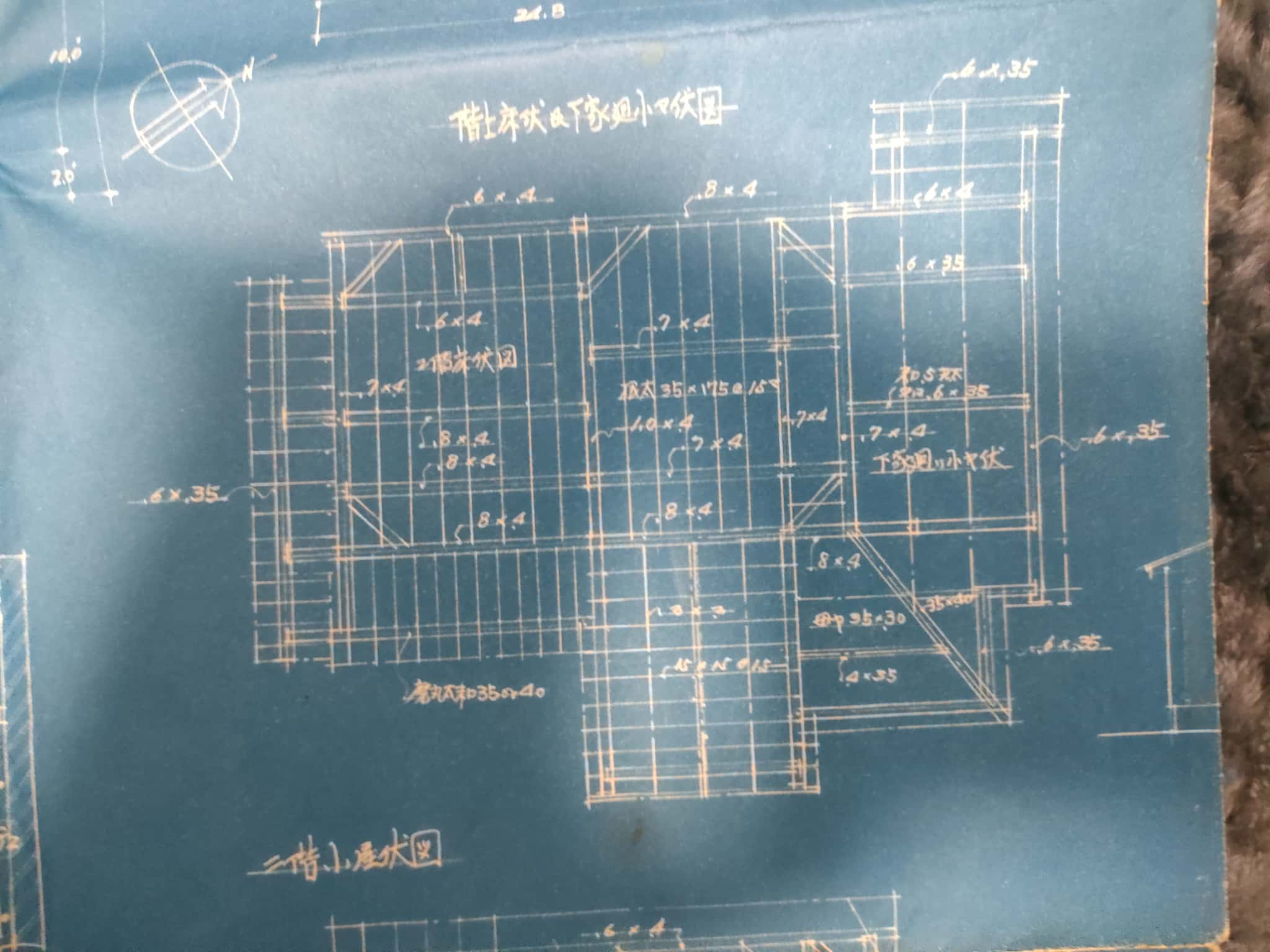

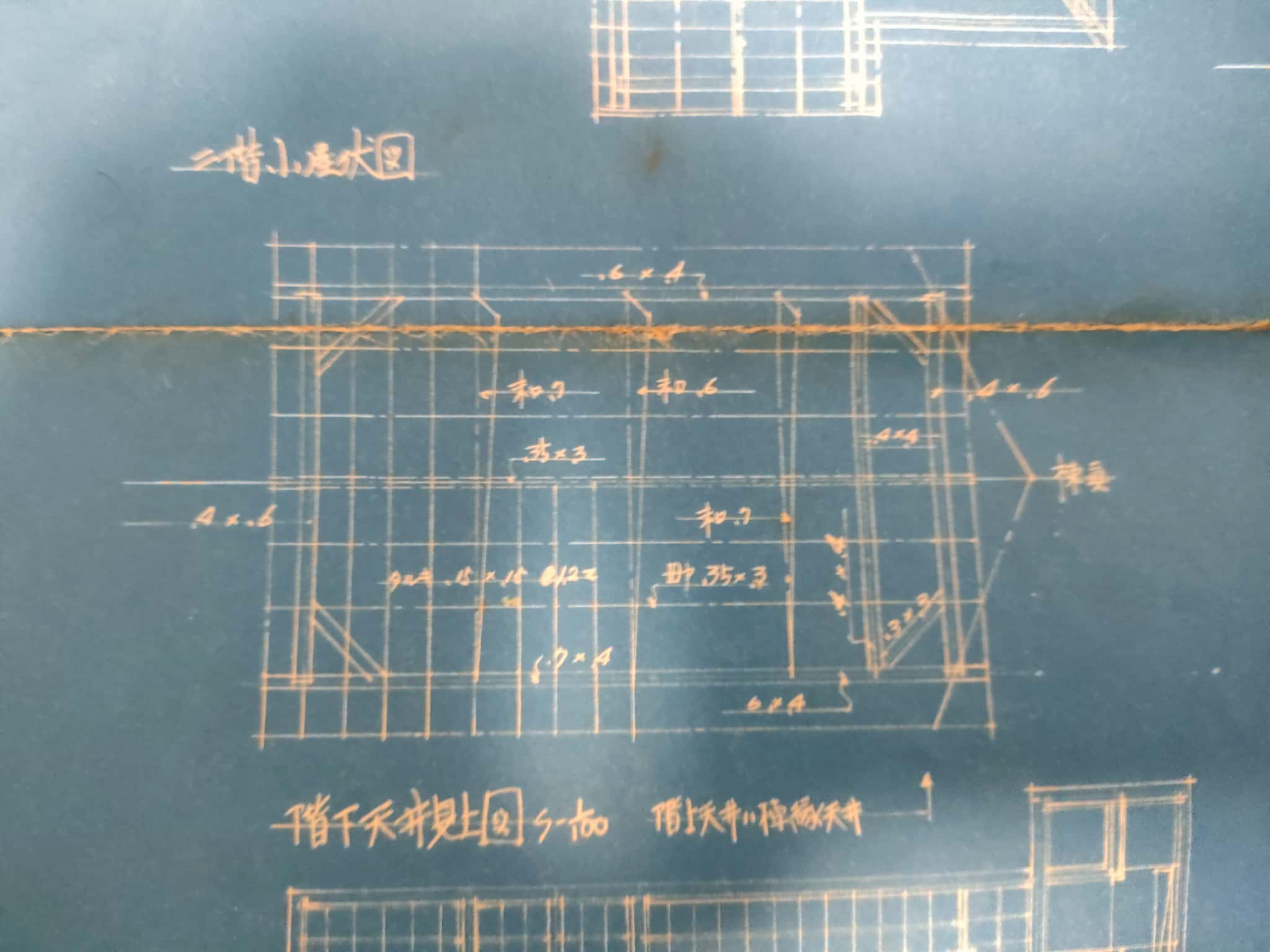

ところが!今回のおうちには「図面」がありました!しかも!当時の設計士さんのお名前入りです。なんでビックリなのか?といえば、「建築士法」ができて公布されたのが昭和25年のことで、昭和36年というとわずか10年w まだ建築士という資格が広まっていない時代ですw ちなみに、弊社の先々代の社長は2級建築士の免許番号が1桁台だということなのでそういう建築士創成期の時代なわけです。その図面はこんな感じです!

「青焼きの図面」です。ホンマモンの青焼きです。線が白いですよね?w たぶんみなさんが見かける「青焼きの図面」ってのは、白地に線が青い図面でないか?と思いますが、あえて言えば、それは「白焼きの図面」で、ネガポジの関係にある焼き方です。現代のコピーも同じです。

そしてビックリなのは、しっかりと「伏図」があるということです。

昭和36年当時に、このような図面があり、設計士が設計監理をしていた建物ですので、小さな家とはいえ本当に吟味されている建物であるという印象を受けました。内部の調査でさらにビックリしたのは、廻り縁などの「留め」にほとんど隙間がないことです。鴨居や敷居、付鴨居といった造作のホゾ入れ部分にも「木痩せ」すらありませんでした。要するに構造のズレがないということです。使っている木材は、構造材も造作材も製材所さんの山から切り出したものを天日乾燥し、一本一本を吟味しながら作ったようです。

しっかりと手を入れれば、まだまだ住めるおうちです。良い補強プランが提案できるといいなぁと思います。