某SNSで「はぁ?」なスレッドを見たのでブログテーマにしてみましたw

そのスレッドは「工務店さんに角波板金の釘は岡に打つ、谷に打つと雨漏りのリスクが増大する」と言われたというものでした。スレ主さんは「素人の立場としてはそうなんだぁと思うだけでした」というコメントなんですが、おそらくそういうコメントをなされるというのは多少の疑問があると思われますw

さて、結論を書きますが、角波板金の留め付け釘を岡に打つのは、

「ど素人の仕事」

です。また、それを肯定している工務店も、

「監理能力は皆無」

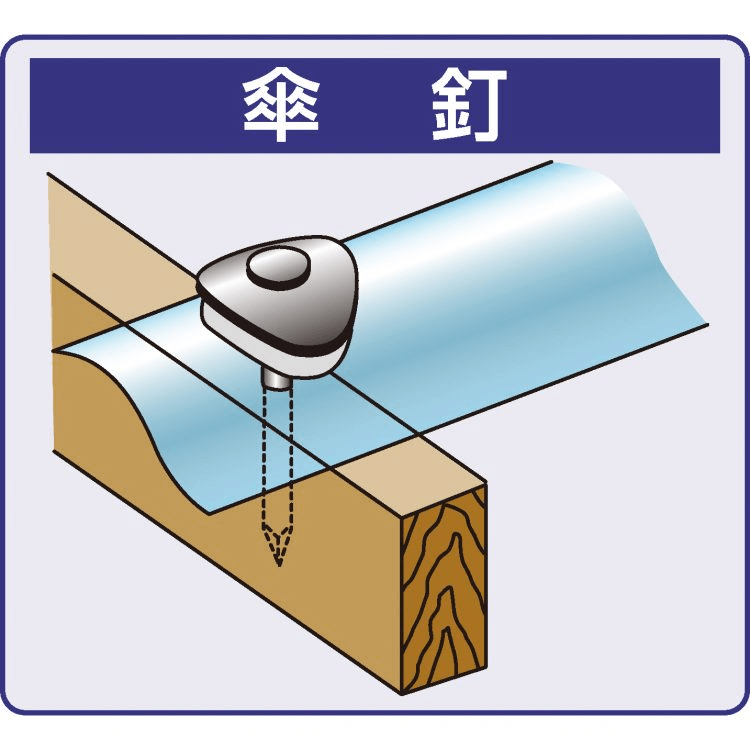

です。少なくとも「板金職人」を名乗る人が角波を施工する場合に「岡打ち」することは絶対にありませんw ちなみに、岡打ちする場合というのは「波トタン」を施工する際の「傘釘」を打つ場合以外ありません。

波トタンは屋根面にも使われることが多いですが、この場合、谷にうてば雨水が伝った時に釘孔から侵入しますw なのでちょっとしたパッキンのようなものをつけて傘状にして抑え込むことで雨水の侵入をおさえているというわけです。

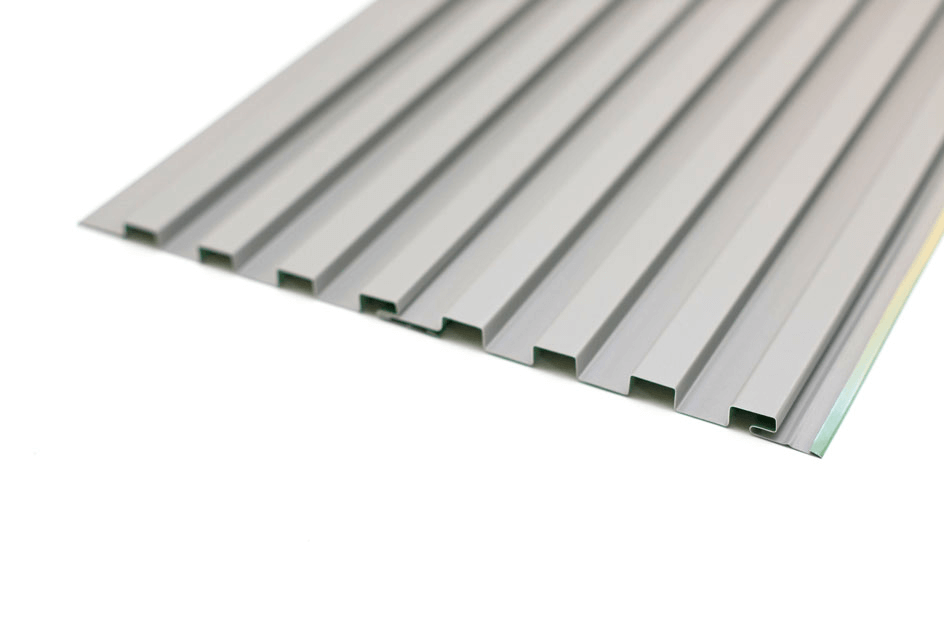

また、そのスレッドに対するコメントでも、かなり誤ったものが多数ありまして、特にひどいものは角波の写真に対して「スパン(スパンドレル)材」であるというコメントでしたw これもはっきり申し上げますが、「角波」と「スパン材」は、材質はガルバリウム鋼板であること以外一致している点はなく、構造や施工は「全く」違いますw

スパン材はサネの部分に留め付けるのですが、次の板が差し込まれることで釘などが見えなくなるというもので、釘を見せたくないという意匠の場合によく使われます。ですがコストは高くなります。

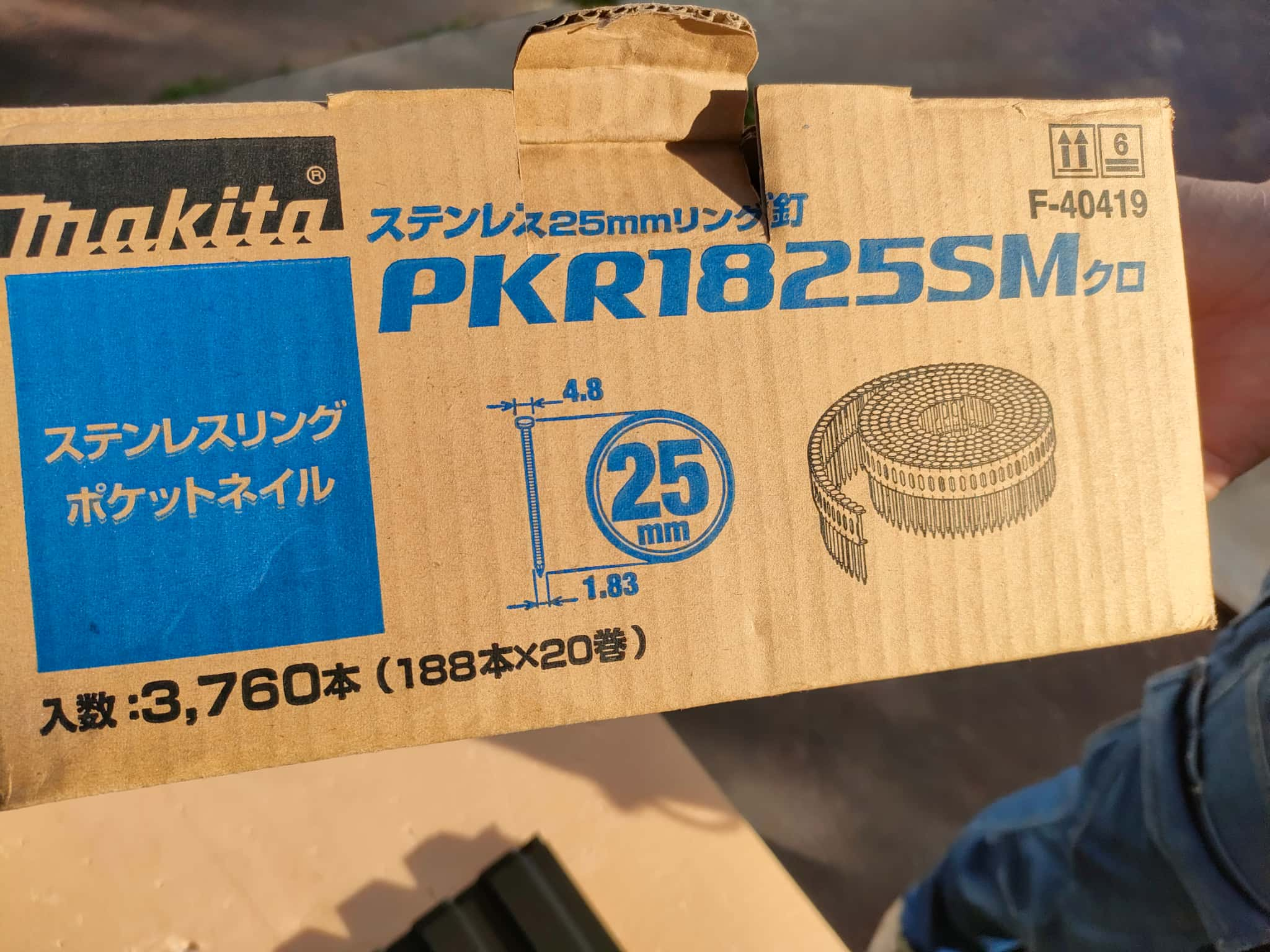

ちょうど弊社の現場で、このスパン材に形状が似ている「角波」を張っておりましたので画像をアップいたします。

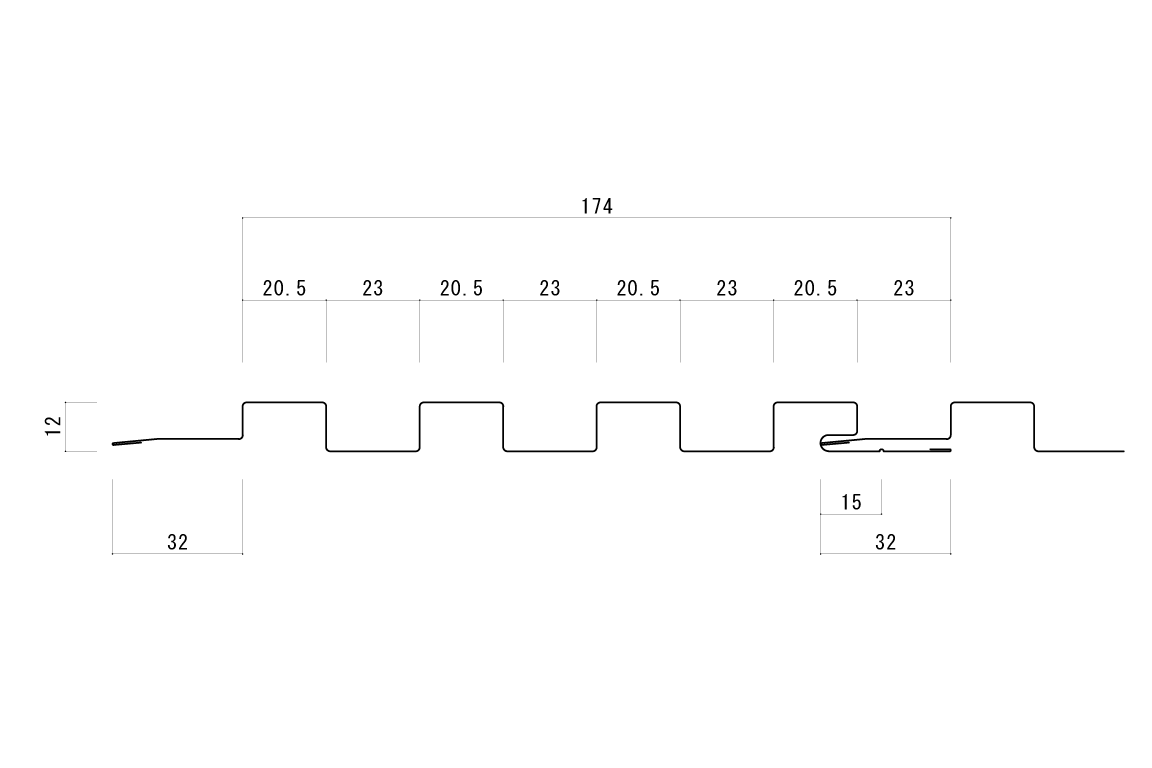

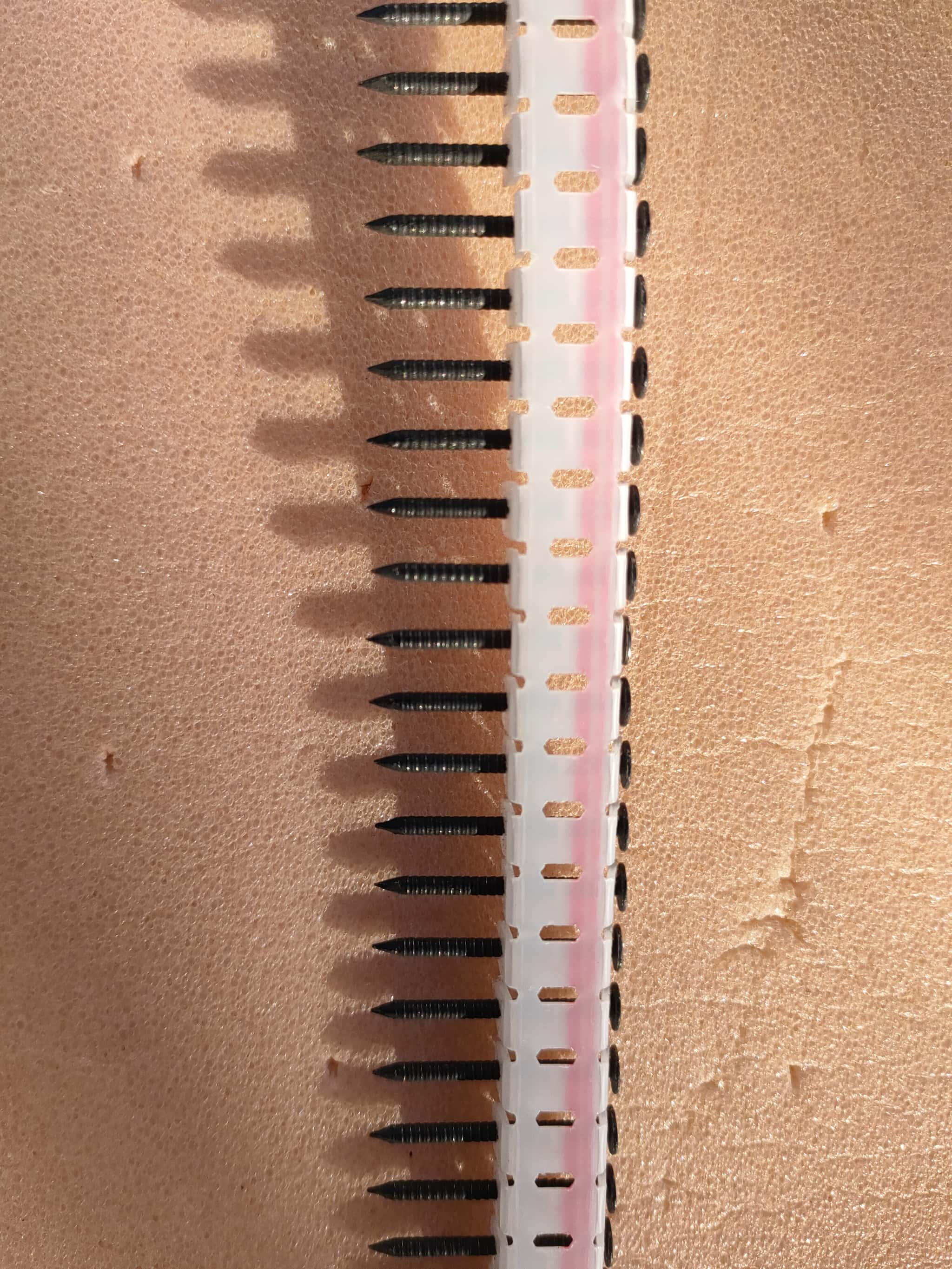

角波はいくつの山で折るのか?で加工が変わります。この画像はKスパン材と言われる山と同じレベルでの「折り方」をしており「8山の角波」と呼んでいます。そのほかには、6山、4山、3山、そして、その山にリブ(凹み)をつけたりなどの加工もできます。あくまでも、この画像は「角波」ですので留め付けは釘となります(ビスの場合もあります)。

さて、角波もスパン材も実は最大の弱点というものがあります。それは「留め付け釘(ビス)の保持力」です。台風などで外装材である角波が吹き飛ぶような事故が毎年どこかで発生しますが、それらは留め付け釘の保持力が弱かったことが原因となります。

今から十数年前くらいまでは、この留め付け釘については、せいぜいでもスクリュー釘のようなものでしかありませんでした。釘の保持力は釘の長さが重要ですが、外装下地はほとんど15~20mmの胴縁ですので長い釘を打ったとしても摩擦力が足りなければ「釘が抜ける」ことになります。普通の状況ではほとんど動きはありませんが、風などが板金の重ねの部分に入り込むことで浮き上がる力が加わりますので、経年変化で釘が抜けてくることがあったわけです。

現在では、「リング釘」といって特殊な溝をつけている釘を使うことが一般的ですし、さらに保持力が必要と思われる場合には「ビス」を使います。

さて、問題のSNSでのスレッドで、どこかの自称専門家が言う「岡に打つ」としたらどうなるでしょうか?先ほど、板金の保持力は釘の長さが問題であると申し上げましたとおり、岡の部分は板金と下地の胴縁などの間に「空隙」があるわけですwww 岡の部分に釘を打つのであれば、その岡の分の高さ分は長い釘を使わなければ保持力はキープできません。釘の抜けが懸念されるわけで、雨漏りのリスクが増大してしまいますし、風で煽られれば脱落の可能性が高まります。

というわけで、角波の岡に釘打ちはありえませんwww