今日、仕事の合間の一服のときに、YouTubeのサイトで「あなたへのお勧めの動画」みたいなところにある動画が出てきました。すごく感心したというか、改めて認識したこともあって、まさに「気づきをありがとう」な感じだったのでご紹介しておきますw

まずは動画の直リンクです。

チャンネルは「テレ東」さんのですw

この男の子は算数オリンピックのメダリストで、小学5年生の時に実用数学技能検定1級に合格した天才数学少年らしいです。小学生なのに算数オリンピックとか数学の難問を解くことが得意で、それが注目を浴びる原因かと思われるかもしれませんが、ちょっと本質が違うと思います。

動画内では、2つの質問を投げかけています。

(1)円周率を「3」として教えていた時期があるが、なぜ「3」ではダメなのか?(0:00くらいから)

と

(2)1+1=2って何で?(2:27くらいから)

という問題です。これだけでちゃんと説明できますか?www 特に(2)とかですと、「はぁ?www」ではないかと思うのですがいかがでしょうか? いずれにしても、まずは動画を見てもらうのが一番ですw 以下、ちょっと解説します。

まず(1)の問題です。今の今ではまた円周率を3.14として教えているようですが、一時期、教育現場では3.14を3として計算するような教え方をしている時期がありました。うちの子供たちも一時期その教えられ方をしたのですが、それを見たとき「日本の理系はこれで終わった」とすら思いましたw たぶん、終わってると思いますwww

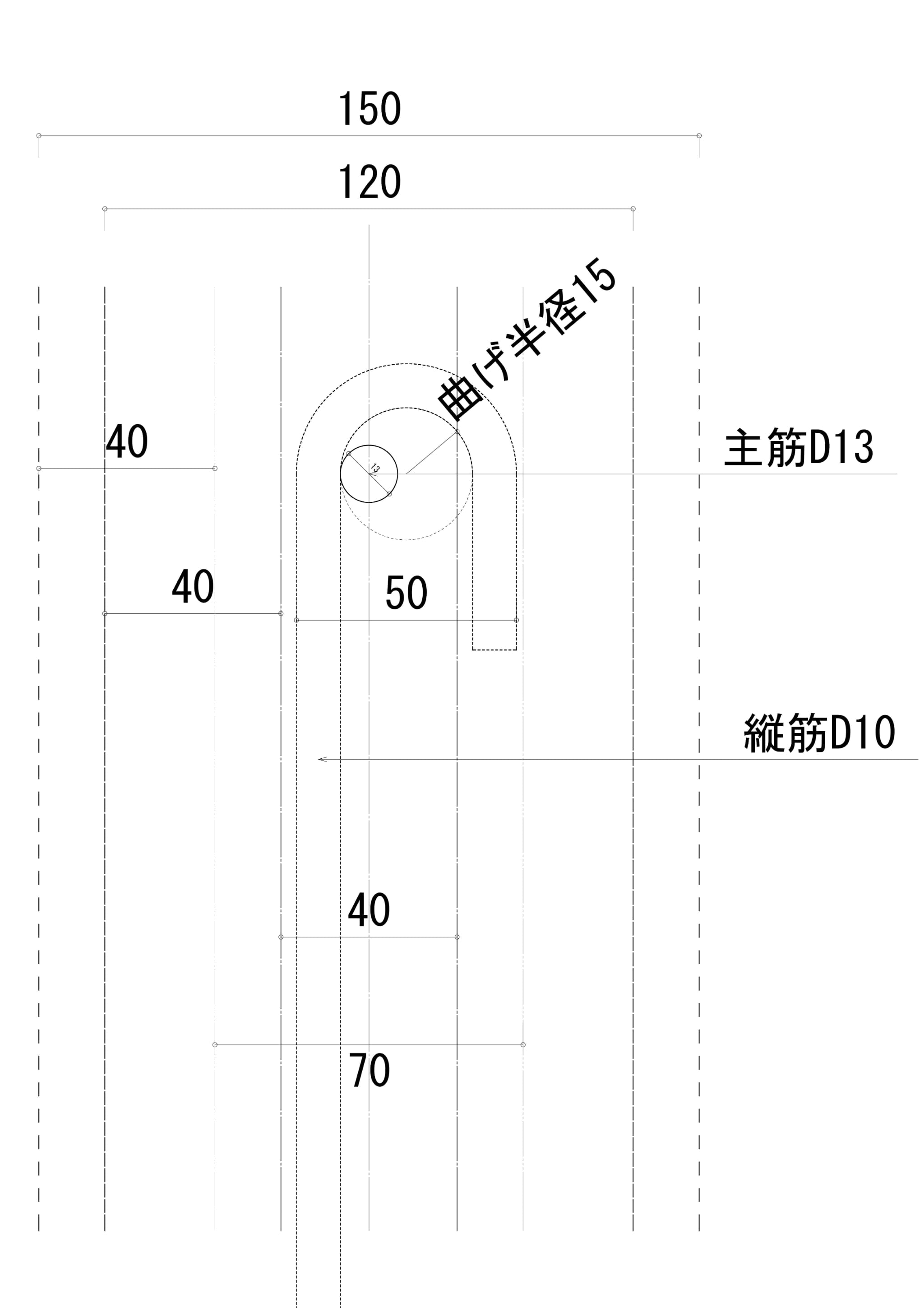

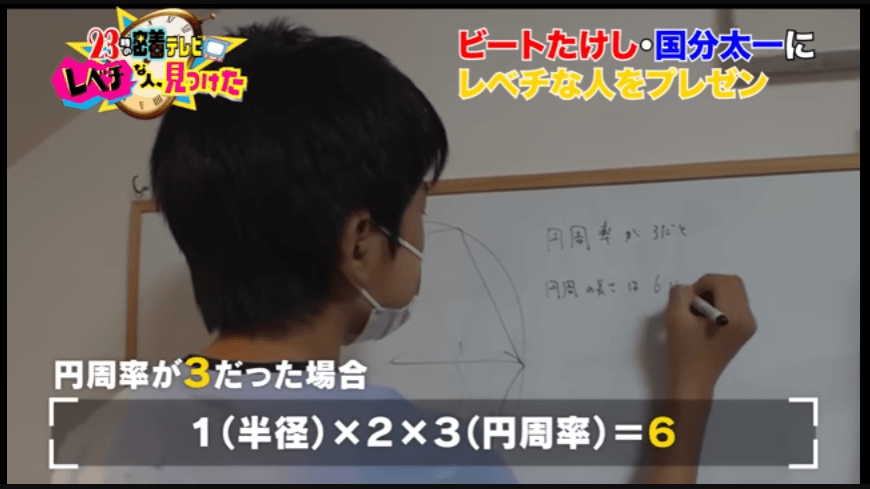

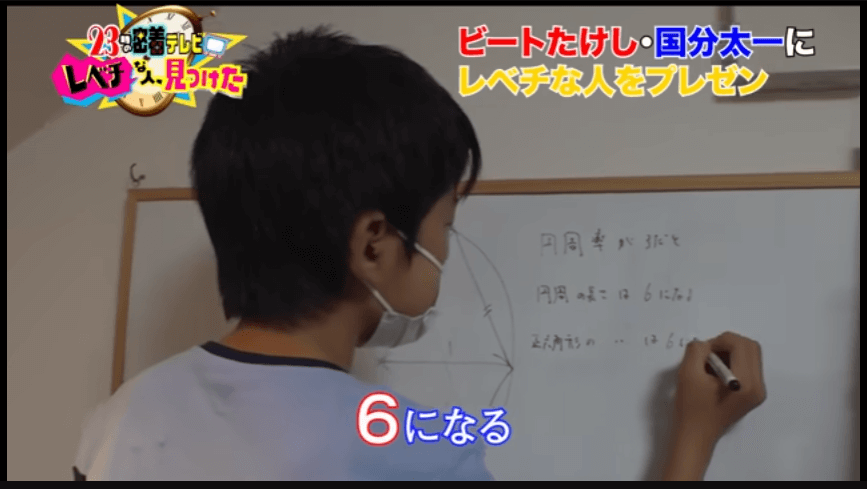

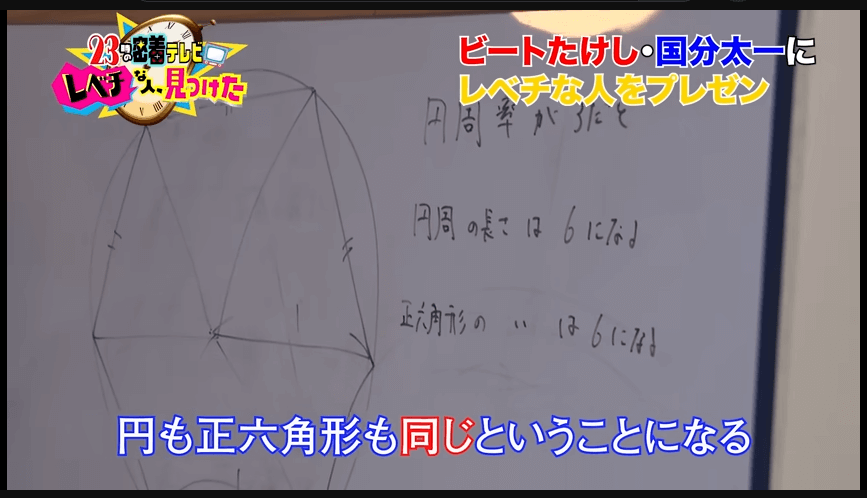

この男の子は、この円周率を3にすることがダメな理由を、「円に内接する正六角形」で数学的矛盾を説明しています。円周を求める公式は、

L=2πr (2×半径×円周率)

です。ここで、半径を1として、円周率を3とした場合、円周は、2×1×3=6となります。

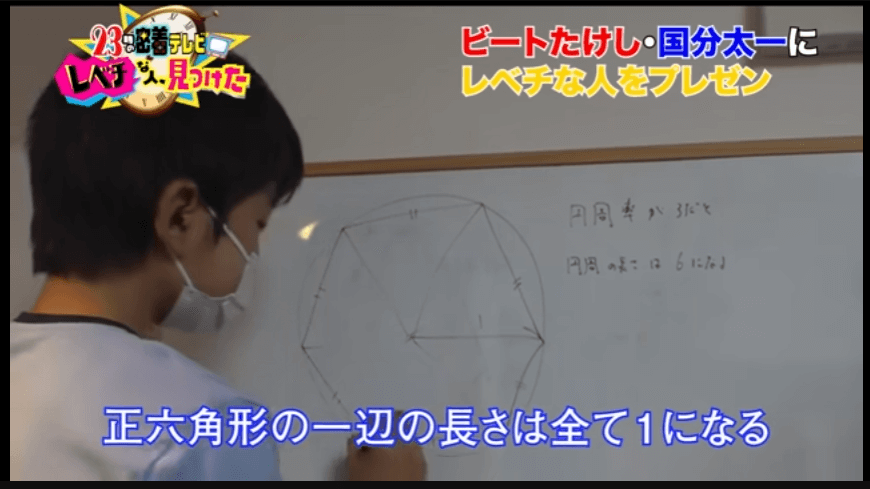

ここから、この男の子は、半径が「1」の円に「内接する正六角形」を書いていきます。

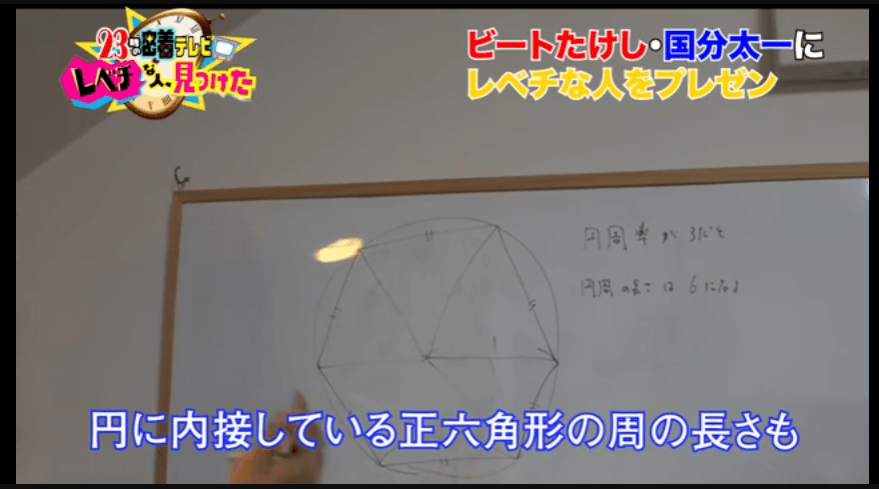

この図を見れば一目瞭然ですが、正六角形の外の辺の長さの合計は、正三角形が6つあるわけですので、その一つの辺は円の半径と一致しますので、1×6=6となります。つまり、

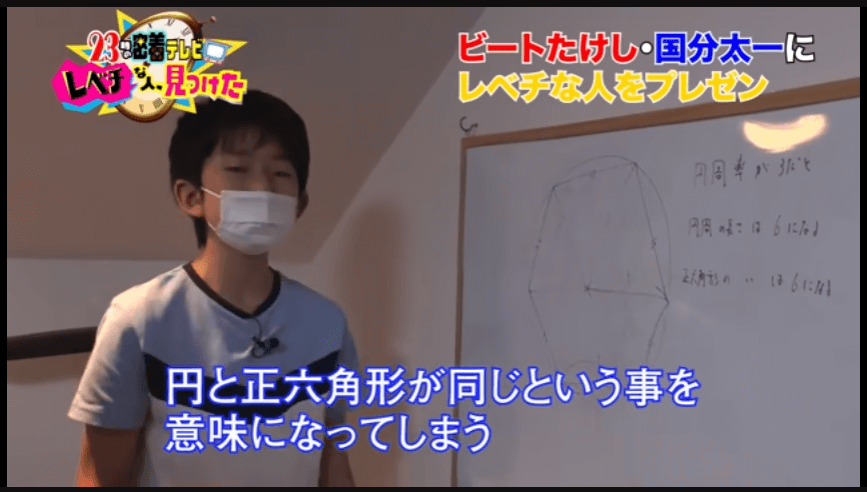

図解してもわかりますが、どうみても、円の長さと正六角形の外辺の長さの和が同じなわけがないです。絶対に円周の方が長いですwww この男の子は、

と語っているのと同時に、「近似」として意味をなさないとすら説明しています。実は、これは建築の世界でも似た話しがあって、実験から導かれた数多くの数値結果から「近似値」を導き出すためにグラフなどで値のバラつきを確認し、これwって感じで決めることがあるわけですが、近似値そのものの扱いや決め方を間違うと、そこから導き出される結果も意味のないものになったりするわけです。

さらに最悪なのが、設計で使っているある種の数値が「近似値」にも関わらず、それを基準値のごとく考えてしまって、近似値が含む誤差や見込みの甘さを完全に見落として評価してしまったりもします。ちなみに、この円周率を3か3.14かで論じれば、結果として14%という大きな誤差が出るわけです。1%でも大き目の誤差なのに14%となれば誤差を超えて、「間違ってる値」になりかねません。

工学的に判断する場合には基準となる値というのは、どうのような過程で定められたのか?がたいへん重要であるということの事例だとすら思います。

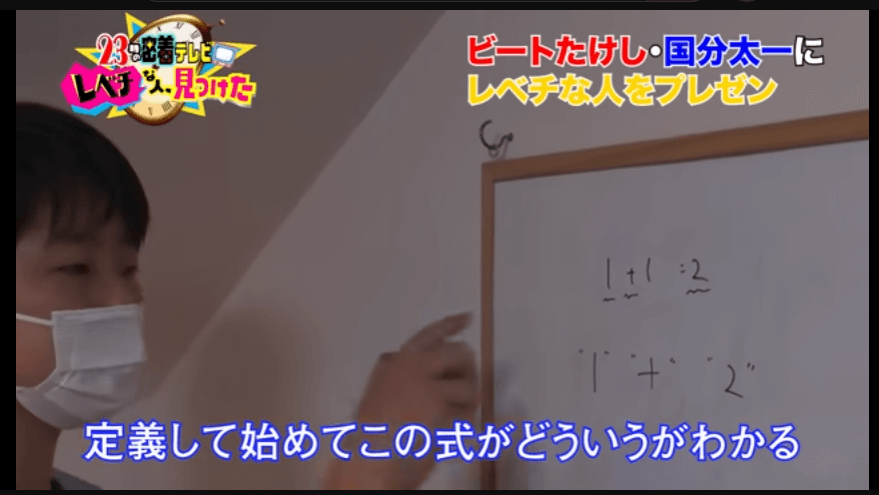

次に(2)の問題ですが、これはおそらくプログラムなんかを作ったりする人なら「あ!」って思うかもしれません。

1+1=2であることの証明というのは、まず”1”がなんであって、”+”という演算子がなんであって、結果として出される”2”は何を意味するか?ということを「定義」する必要がるということなわけです。で、ここが秀逸だと思ったんですが、ディレクターさんが自分なりに解釈して「こういうことですか?」と聞いたシーンんです。

これ、何気にすごいことだと思いませんか?ダラダラと長い説明じゃなくて、「定義すること」がスタートであるということを「水」の例を思い起こさせたわけです。これは、数学の証明問題では「最初のアプローチ」として「定義する」ことを教えるんですが、定義することによって結果が正しければ、その定義も正しいというアプローチなわけです。で、話題が続くのですが、この男の子は、この1+1=2の証明である重要な数字の扱いを別の問題でも言及してくるのです。

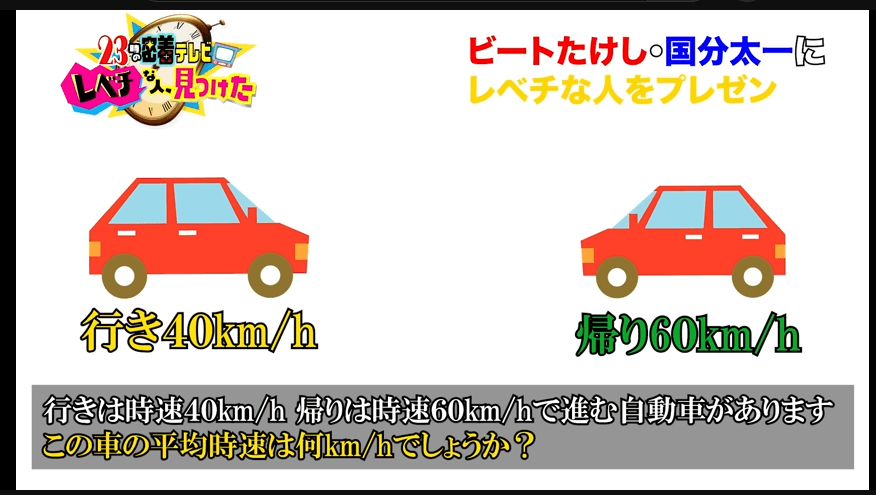

それが以下の問いです。皆さんも考えてみてくださいw

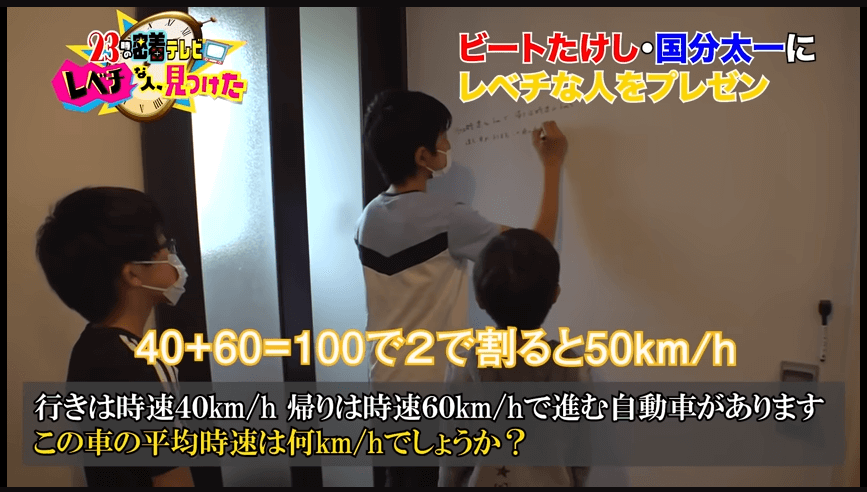

なんだ、楽勝じゃん!wって思った方は、たぶん次のような答えなはずです。

行って帰っての平均っていうんだから、足して2で割ればよくね?って考えると思いますが、

はいw 「実はそうならないんだよ」その通りです。実は、これはバカにされるレベルの問題ではないんです。ちゃんと数学ができるとか、そういう人でも、この問題を問われると、「足して2で割る」と考えがちなんです。

先ほど(2)の問題で1+1=2の証明を紹介しました。このとき、ディレクターさんが「水」+「水」=2にならないけど、「1ℓ」+「1ℓ」=「2ℓ」になるってことですよねということをおっしゃいましたが、まさに、この速さの問題にも同じレベルのことが隠されているのです。

水1ℓというのは「量」です。この速さの問題が仮に、ある日40ℓの水を飲みました、次の日60ℓの水を飲みました、2日間の平均は何リットルですか?であれば、(40+60)÷2=50で、平均50ℓはあってるんです。ですが、問題にしている数字は、/(スラッシュ)がついてますよね?これは、「単位当たりの量」なんです。速さの場合は、「単位時間あたり進む距離」で、この場合ですと、1時間あたりに進む距離なわけです。この「あたり」というのは、絶対的な「量」ではないので、足して2で割っても平均にはならないのです。

動画では正解を解説しています。弟さんに説明するために、具体的に距離240kmを往復する場合で計算していますが、数学的書けば、L(km)の道のりを走ったと仮定すると、

行きにかかった時間は、L/40(時間)で、帰りにかかった時間は、L/60(時間)です。つまり往復でかかった時間は、

(L/40)+(L/60)=(5/120)L=L/24

となります。平均時速は、往復で2LをL/24時間で走るわけですので、

2L÷(L/24)=2L×(24/L)=48

となり、平均時速は、48km/hとなるわけです。言い換えますと、絶対量ではない、単位量で平均を考えるのであれば、全体の「量」を算出して、単位量の元になる量で割ることが必要なのですが、これを「加重平均」といったりもします。

設計の世界では、モノの性能やレベルを論じるのに「単位量」を取り上げますが、それが実態として、つまり、実際の設計される建物としての「性能」を評価する場合には、個々の材料の「単位量」から面積や体積をかけて実際の「量」を算出し、すべてを足した上で、全体の面積や体積で割り返すことで単位量を算出しなおして、その量が基準に満たしているか?ということを規制上の評価などにしています。

これ、単純に算出方法として、これとこれをかけて、これで割った数字が、○○以下か△△以上かで性能を見極めるなんてだけで理解していると、その数値の持つ「本当の量」や「意味」を見落としたり、無理解だったりするのです。したがって、計算上は問題ないけど、やってみたら「おもったんとちゃう」という結果にもなったりしますwww だって、平均50km/hと平均48km/hでは、誤差が4%以上あるんですw さっきの(1)の問題同様、誤差とはいえデカすぎですwww

とまぁ、7分ほどの動画ですが、頭をハンマーでたたかれたような衝撃があった動画でしたwww あと、ちゃんと数学わかってる人って、やっぱし、きれいな字とわかりやすい図が書けるんやなぁ~とも感心しましたw