SNSで2025年の改正基準法運用に関して、改正点が設計に対して影響を与えることが触れられているのを見かけました。実は、今回の改正では大雑把なところでの改正についてはそれほど深刻な問題ではないのですが、実は、細かな点、より具体的な仕様レベルでの改正点については結構落とし穴があったりしますw 特に、構造関係は「昭和56年建設省告示第1100号」の改正について、結構な具体的なレベルでの告示改正になっています。

その中でも「階高」を問題にした改正があって、実は、これが設計上の「重石」になるという懸念があるんですが、これは個人的な考えですが、一般住宅においては、おそらくほとんど問題にならないのでは?と考えてます。

令和6年7月8日 国土交通省 住宅局 参事官(建築企画担当)付 住宅生産課

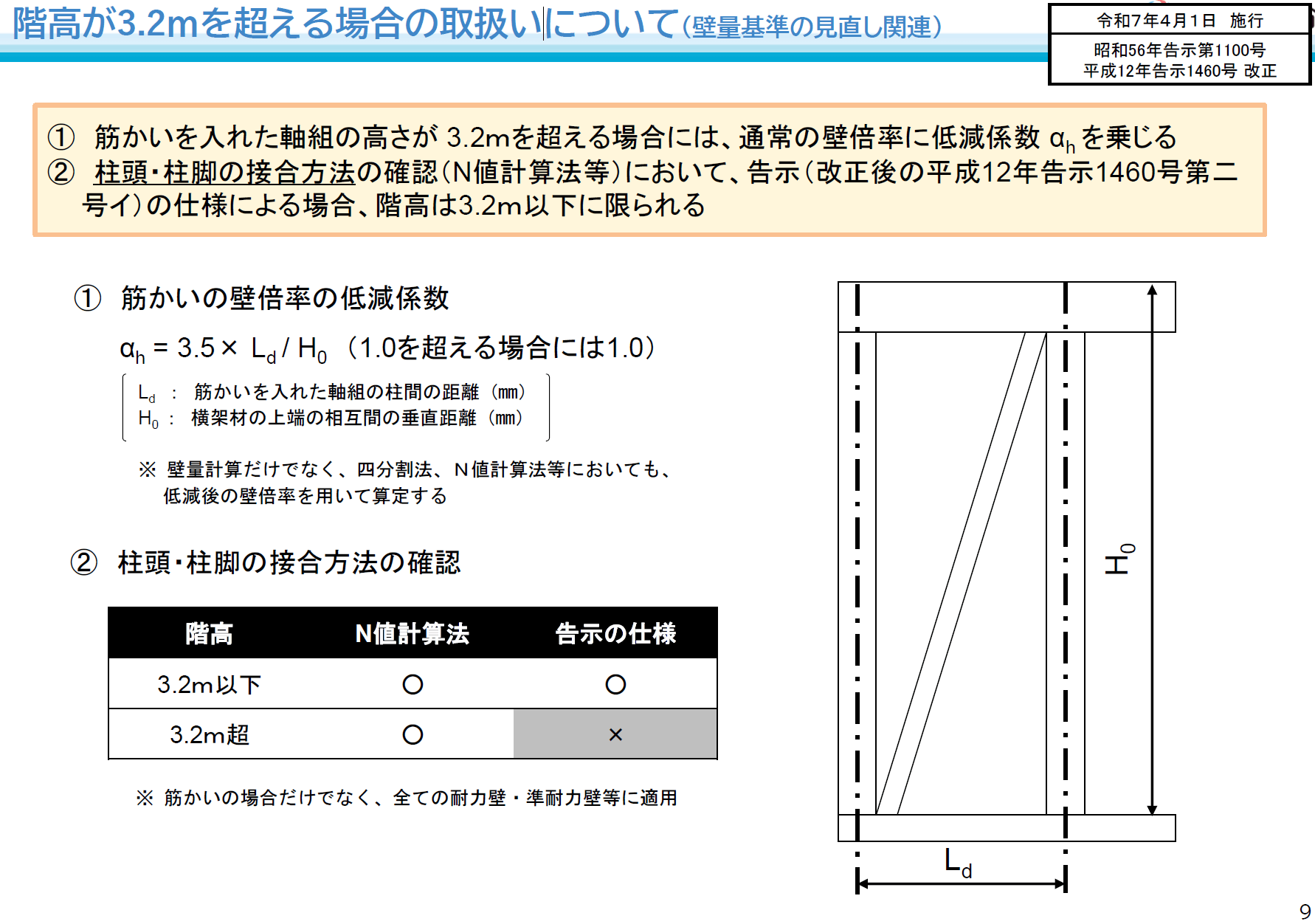

今回の改正では、階高3.2mを超す建物の場合において「筋かい」の強さ(以下、壁倍率)を低減すべきだという内容です。

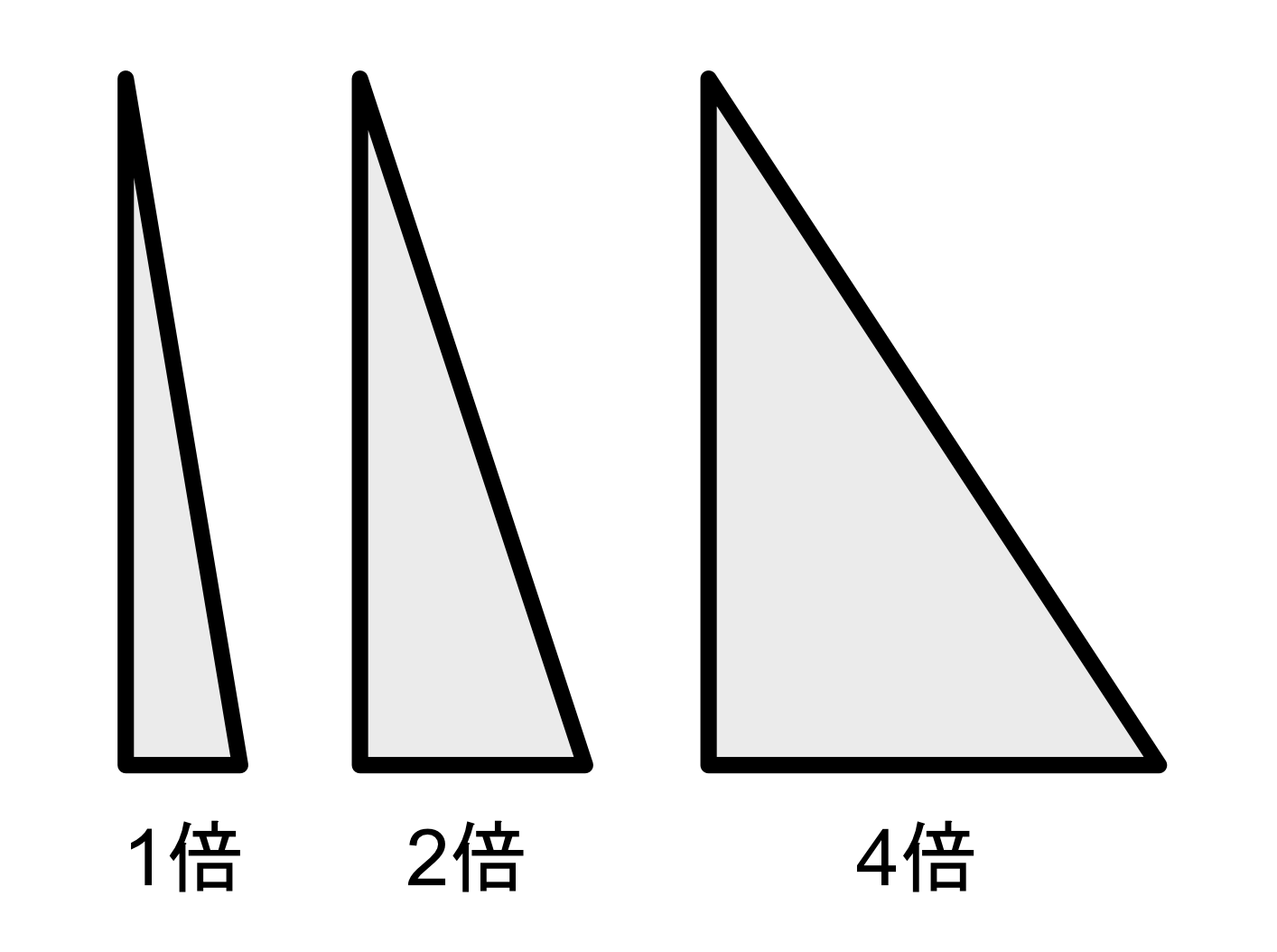

壁の高さが高くなればなるほど、その壁の中に入れる筋交いも長くなります。筋交いは「三角形」を作ることでガッチリ固めていく構造を実現するわけですが、この三角形が極端に細長い場合には頼りない感じにしかなりません。

三角形の大きさのイメージを見ればなんとなく想像できると思います。この図が示すのは、三角形の高さと底辺の関係によって、見かけの強さが変わるというもので、この発想が今回の「3.2mを超す筋交い」に対する措置を必要とする理由なわけです。「3.2m」っていうのが果たして妥当な制限値なのかどうかは、実験などでの検証結果からも考察されているとは思いますがwww

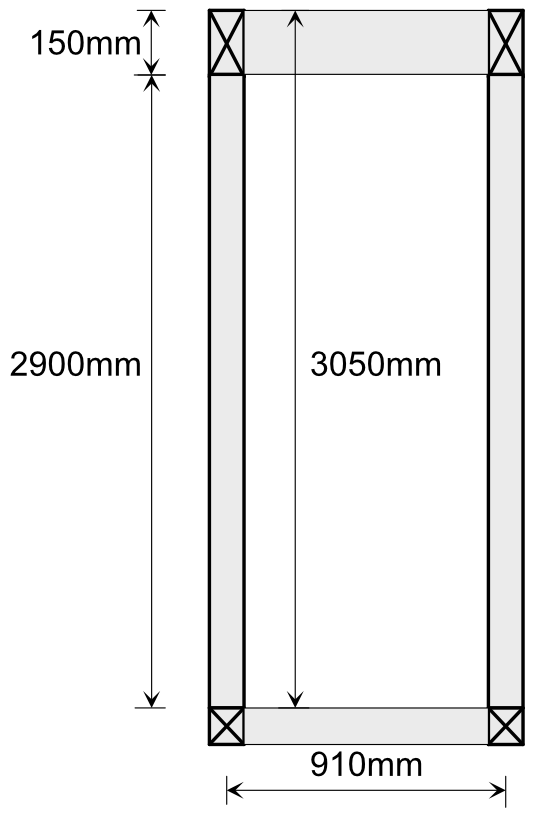

さて、この国交省の資料には「階高」という言葉と、「筋交いを入れた軸組の高さ」という2つの表現が使われていますが、法律的な扱いでの「階高」と、国交省の資料が示している「筋交いを入れた軸組の高さ」とは「全く違うもの」だということを理解しなければなりません。

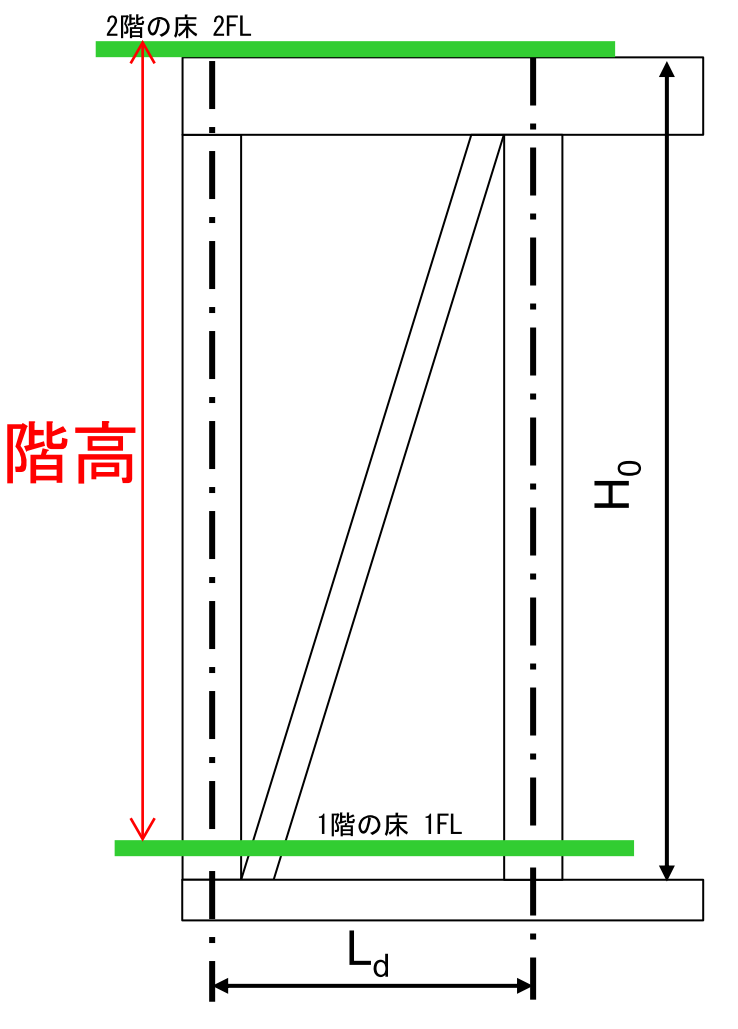

実は、階高とは、ある階の床から、その上階の床までの「高さ」を言います。

「3.2m」が、「階高」を指すのであれば、仮に上図のH0が3.2mを超していたとしても、1階の床は「土台」よりかなり上でつくられますと、3.2mを超すことはありませんw 今回の改正に対しての解説の多くは「階高」という表現を使っていますが、本来、構造的な検討を行う場合に「階高」という表現を鵜呑みにするのは少々乱暴な話しだと個人的に考えています。

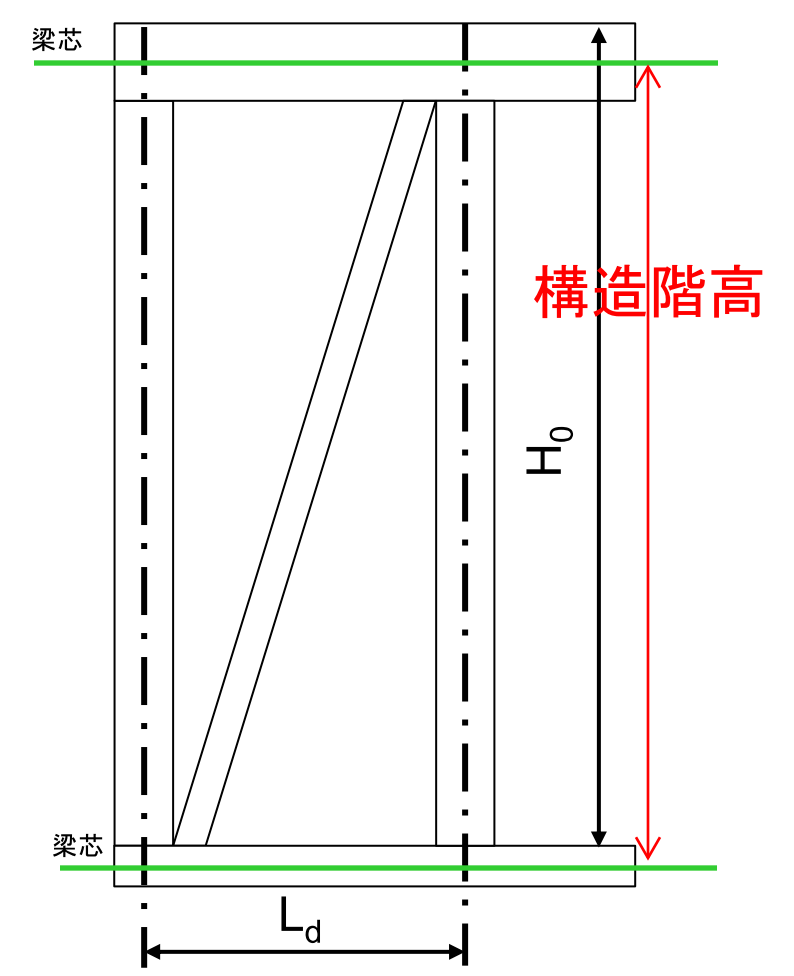

この「3.2mルール」は、あくまでも、先に述べた「三角形のイメージ」が主眼となるべきであって、ちゃんとした表現を使うのであれば「耐力壁のアスペクト比」を問題にすべきだと考えてます。アスペクト比を元に考えるのであれば、「階高」ではなく、「構造階高」という各階の「横架材」、一般的な2階建ての木造ですと、土台の芯から2階の梁の芯までの距離をもって評価すべきだと考えます。

ところが、木造の場合、梁の大きさはバラバラです。従って一番小さな梁の芯をもって評価するのが妥当だと考えています。

ですが、そんな高さがどうこうよりも、3.2mの規定がなんであったにせよ、評価式の、

3.5×Ld/H0

の値を計算しておけばよいわけで、これが1.0を下回ることがあれば、低減するというロジックのほうが一々悩まなくてもよいのでは?とも思います。

でも、実際に、この「3.2mルール」が適用されるような木造住宅が存在するのか?というと、どうなんでしょうか?w 次回はちょっと現実的な部分で掘り下げたいと思います。