非常用照明とは、災害などで停電になったときでも、その避難経路上に点灯することで避難時に真っ暗闇にならないようにあするために設置するのですが、これはある一定の規模や用途の建物に設置が義務付けられているものです。どのような場合に義務になるかといいますと、

1.特殊建築物(法別表第1い欄(1)~(4))

- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

- 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

- 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

- 飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店

2.階数≧3、かつ、延べ面積>500㎡の建築物

3.階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室

4.第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(無窓居室)

5.延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室

6.居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路

です。ただし、上記の条件にあてはまっていたとしても、以下の箇所には設置義務はありません。

- 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

- 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

- 学校等

- 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの(建設省告示第1411号)

ここで注意が必要なのは「4」で、設置義務を緩和されているのは「居室」であって「避難路」ではないということです。告示をみますとそれがわかります。

○非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める件(平成十二年五月三十一日)(建設省告示第千四百十一号)

一 避難階に存する居室等にあっては、当該居室等の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が三十メートル以下であり、かつ、避難上支障がないもの

二 避難階の直下階又は直上階に存する居室等にあっては、当該居室等から避難階における屋外への出口又は令第百二十三条第二項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離が二十メートル以下であり、かつ、避難上支障がないもの

木造平屋でも特殊建築物で「い欄」の(1)から(4)に該当していれば、面積や階数などに関係なく「非常用照明」は必要になりますが、「歩行距離」などをちゃんと考えることを「メンドクサイ」と考えるような設計者は、実際の利用用途が該当する特殊建築物であったとしても「事務所」として設計したりするという最悪な人もいるようです。

さて、「非常用照明」というのは、その性能にも規定があります。

第百二十六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

一 次に定める構造とすること。

イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるも

のとすること。

ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下

しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

ハ 予備電源を設けること。

ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるもの

として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建

築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保す

ることができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

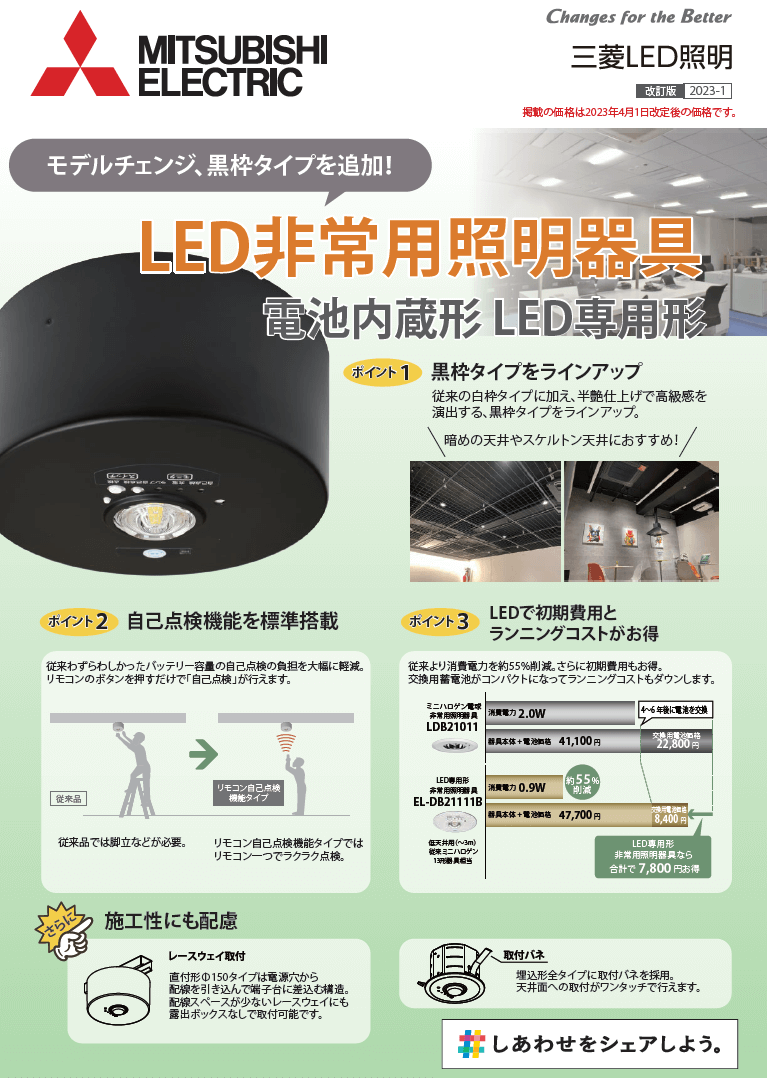

結構、細かいことが書かれてますが、要するに、停電したらパッとついて避難路を1ルクス以上の明るさで照らせるものってことです。照明メーカーさんからいろんな種類のものが販売されているますが、例えば三菱さんのですと、こんな感じです。

平時はこの照明器具に通電されているのですが、照明は点灯しませんw 停電して電圧が0になると内蔵の電池から電気が流れ点灯するという仕組みです。従って施設なんかで長年停電させて使っていない場合には電池切れしているので、使い始めには電池交換が必要になります。

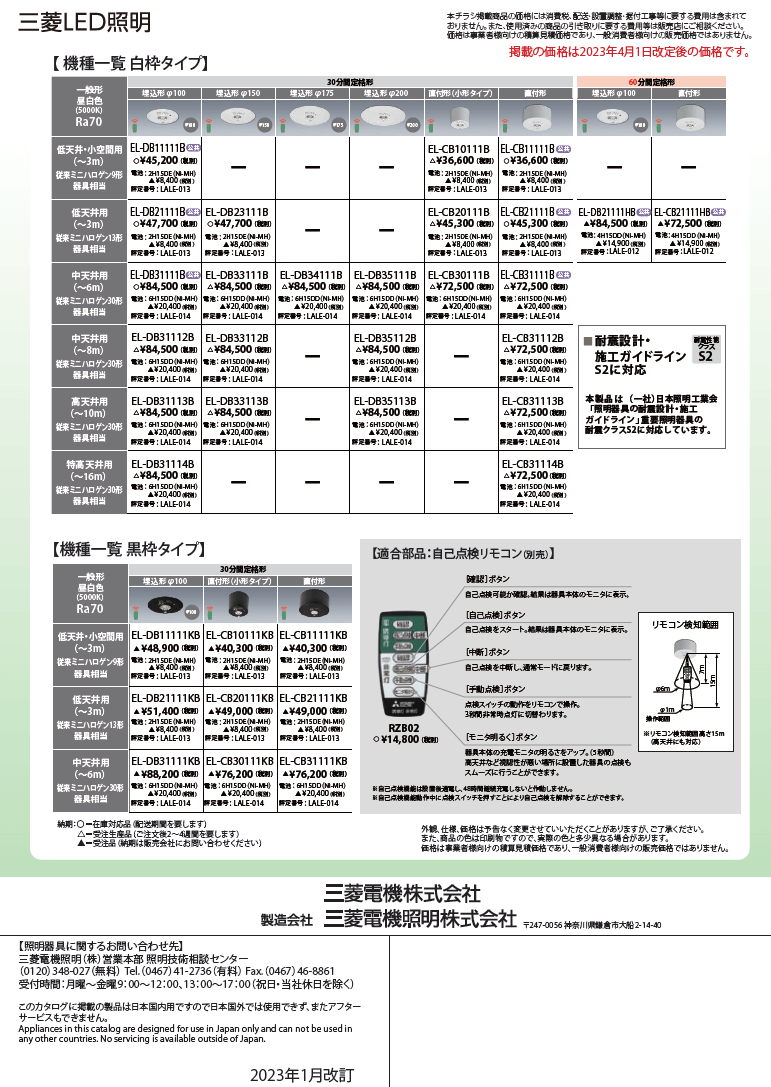

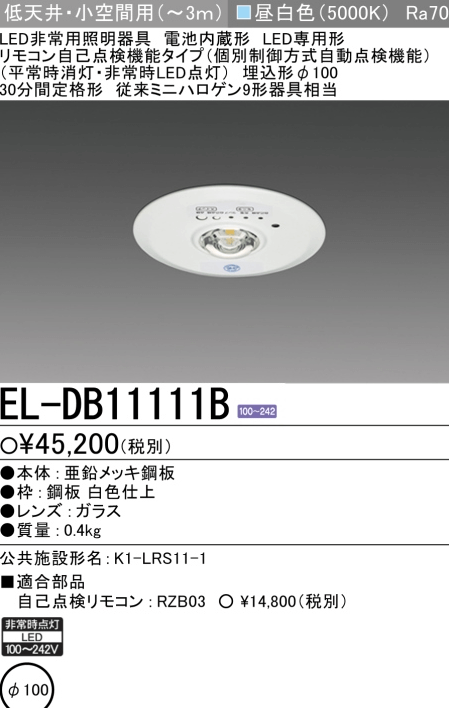

でも、この照明はスポットライト的な発光をしますので、規定の1ルクスに広がるのは限界があるわけです。従って、その照明器具がもつ「広がり」の特性を図面に落としこんで、規定の明るさが確保できるだけの非常用照明の設置計画を提出する必要があります。例えば、三菱のEL-DB11111Bですと、

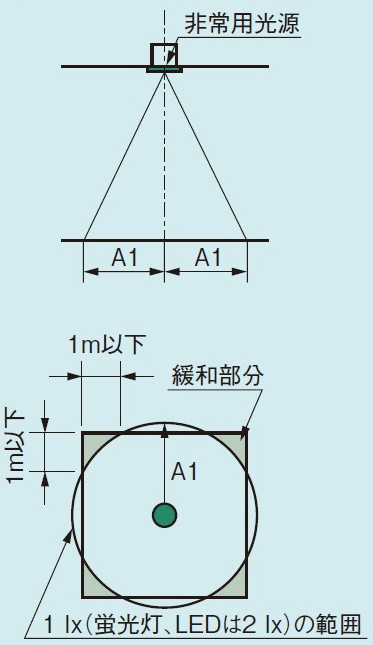

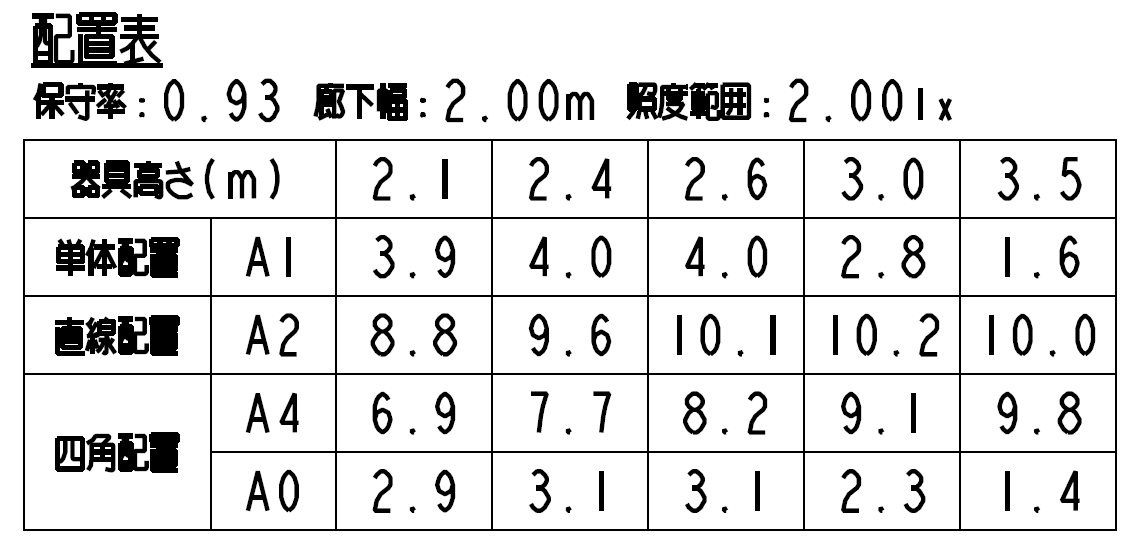

その照明を配置する場合の広がりの性能が示されています。この配置表のA1というのは、上図に示したように、器具の設置高さに対して、光の広がりの半径が記載されています。

また、この器具を直線的に連続配置した場合や、四角く配置した場合の広がりの性能も示しています。これらの数値を使って、設置箇所を検討していくことになります。例えばこんな感じです。

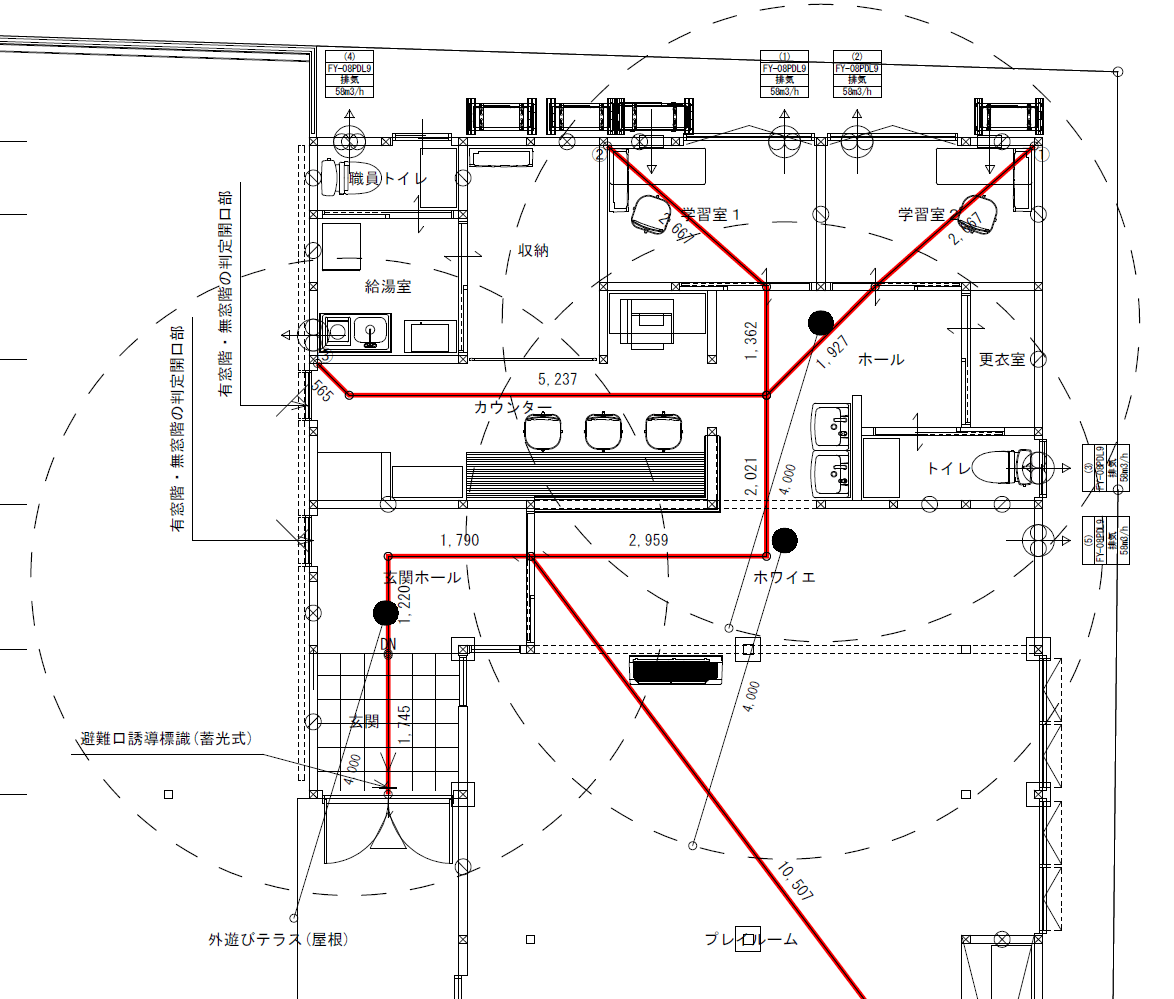

平面図の黒丸が非常用照明の位置です。天井高さは部分的に違いますが、2.4m~2.6mですので、EL-DB11111Bですと、A1は4mということになります。単体設置になりますので、4mで円を書き、その円に避難路がすっぽり入っていることを示すというわけです。この場合、学習室1、学習室2、カウンター、プレイルームと書かれている部分は「居室」です。緩和規定で「居室」には非常用照明の設置は免除されますが、避難路にあたる、ホワイエ、玄関ホール、玄関には非常用照明の設置が義務になります。これは、建築基準法上の規定ですので、確認申請で審査される内容になりますので、取り付ける非常用照明の仕様書も添付資料として必要になります。完了検査では非常用照明の点灯検査もなされますので、ブレーカーを落として停電状態をつくり点灯させて検査を受けます。

これは新築時の設計ですが、例えば、事務所を改修して「特殊建築物」にした場合などでも、用途変更による確認申請が必要になります。その際、この非常用照明の設置も入ってきます。当然、設置のためのコストはかかりますし、配線も必要になりますが、前回テーマにした「消防法」は、前提として「建築基準法を遵守している」ことになりますので、例えば、非常用照明の設置がなされていなければ、当然、「改善命令」が出されますし、使用開始届は受理されません。

建築は、地震に対しての備えは結構皆さんやかましく言いますが、それよりも火災に関しての縛りのほうが強いということを知っておいて損はありません。