前回の#13に続きます。

工事も進んできました♪ 外回りは外壁遮熱も完了して仕上げ待ちの状況です。

外気温が40度近くになっても直射日光による赤外線熱伝搬はありませんので、扇風機でもある程度しのげる感じです。でも、作業してる職人さんたちは汗だくですがw こまめな休憩と水分補給で頑張ってもらってます。

さて、そんな中、先日、今回の建築の目玉でもある「電力のオフグリッド化」に向け、太陽光パネルの設置を行いました。まぁ、このあたりネットなんかを見ると「太陽光パネルなんか無駄だ!」とかいうのを見かけますが、それって「売電」によって利益を得るとか、それを「引っ掛け」として売り込み合戦になるとか、はたまた、それを普及させるためにコッソリと「再エネ賦課金」というものを電気代にのせているとか、そういった批判がありますが、「オフグリッド」ってのは、

「電気供給を電力会社から原則受けない」

という部分での取り組みなんで、だったらなんとかして自分で電力を作るしかありません。そのための太陽光パネルでしかありません。ただ、作れるエネルギーは限りがありますので、「足りない!」となれば「電力会社から買う」ことになるわけです。

言い換えますと、

・普段は自分で電気を作る

・余ったら蓄電池に充電!

・夜とか発電できないときは蓄電池から供給

・そして、足りない時は電力会社から買うw

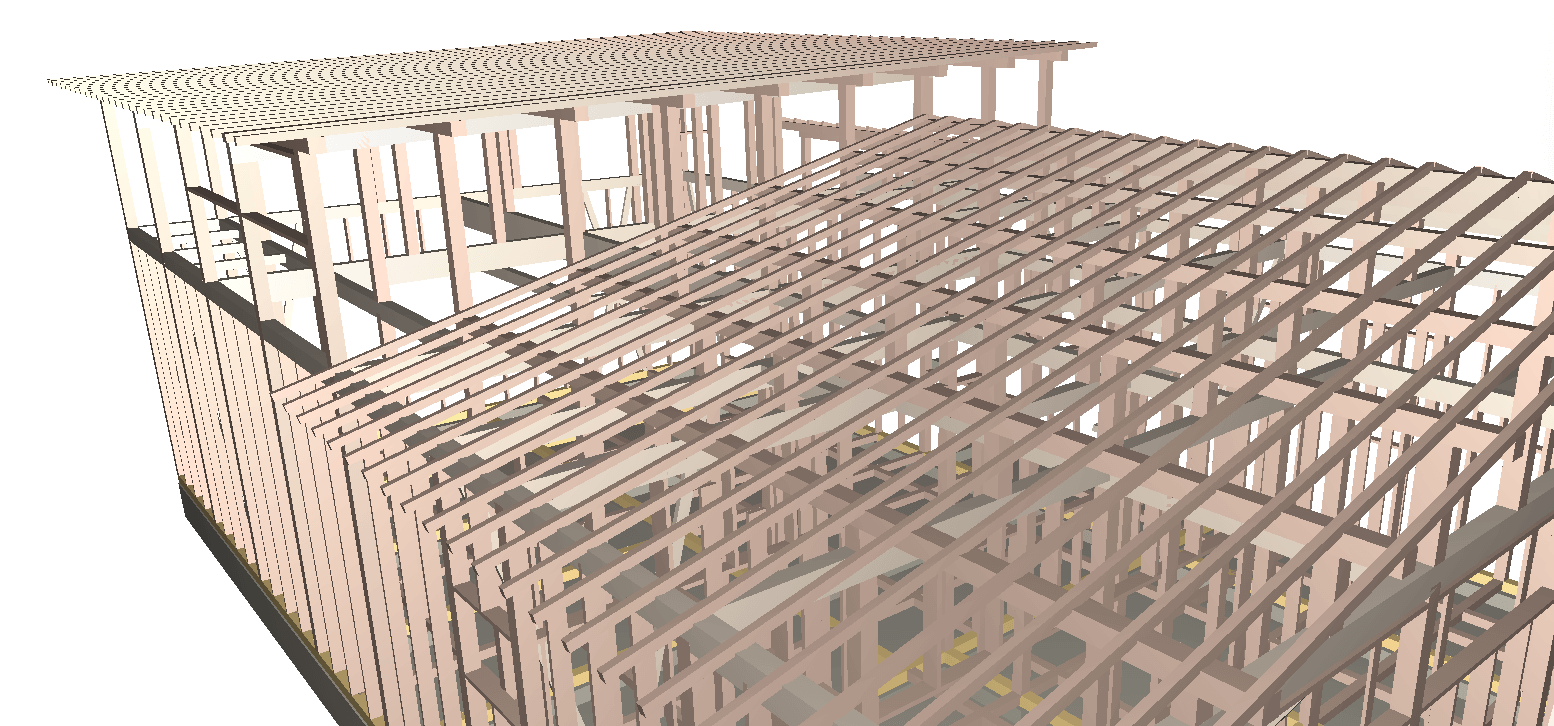

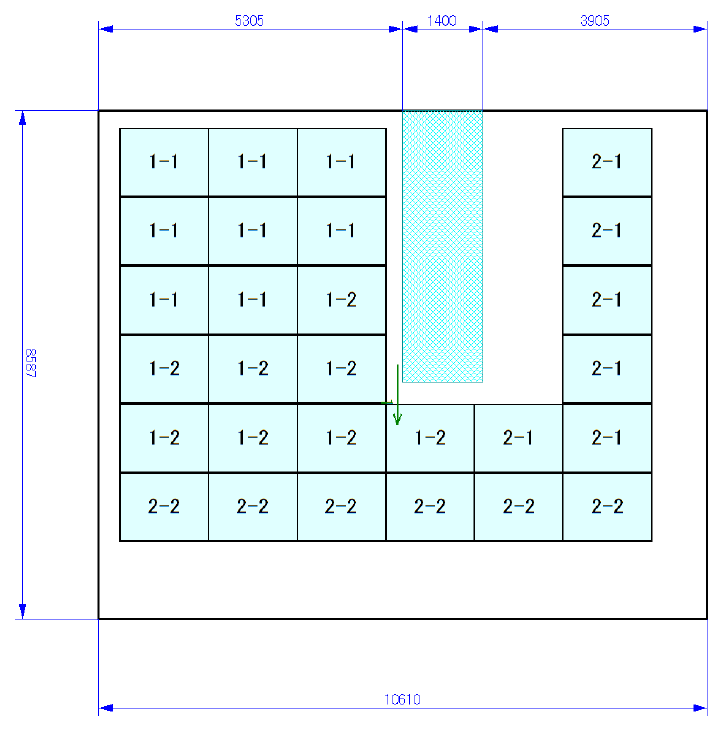

ということをシステマチックに行うというものです。さて、太陽光パネルの設置ですが、今回は立平葺きの金属屋根の上での仕事ですので、勾配も緩く瓦よりは楽な作業になります。でも、設置枚数はオフグリッドを狙う以上、「おけるだけおく」ので、枚数も多くなり作業量も多くなります。夏場の酷暑での作業ですのでたいへんです。

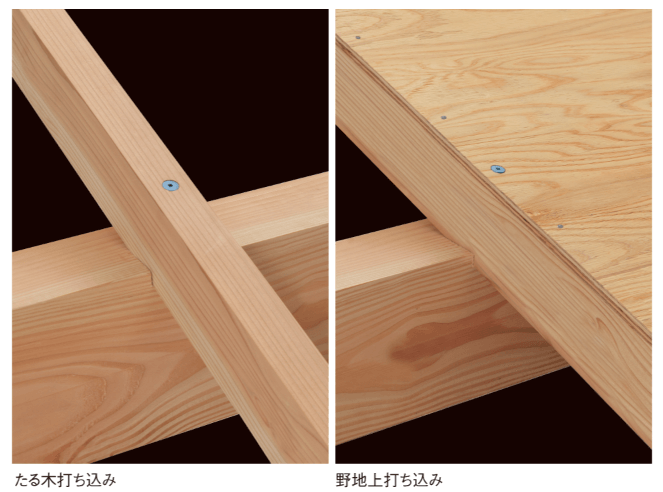

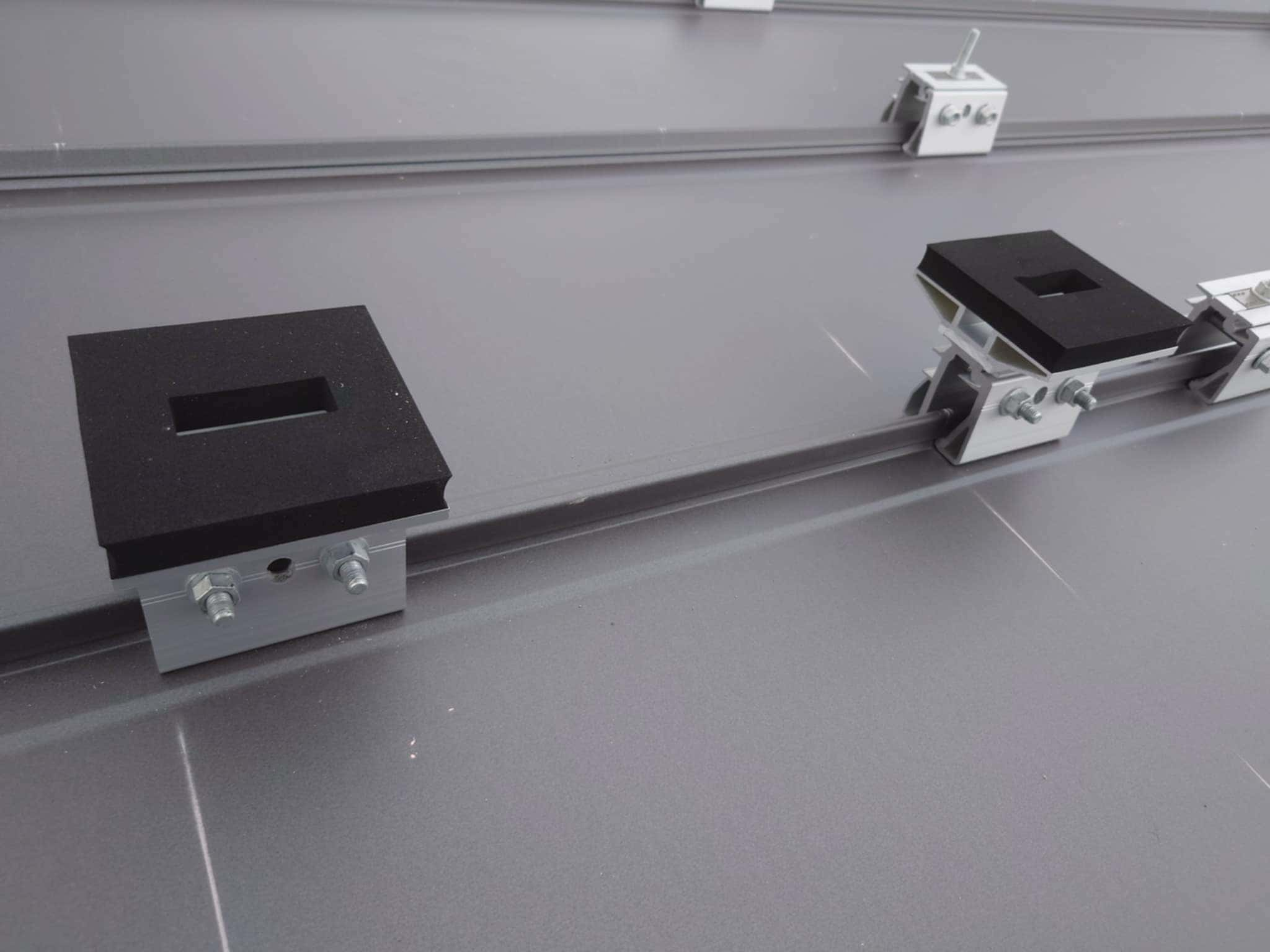

パネル設置は、まずは、パネルを留める付ける金物の設置から始まります。でも、この金物設置が終われば、もはや工程の半分以上は終わったも同然ですw 金物は、パネル自体を留める役目の金物とパネルを支持するための金物の2種類が存在します。これらを確実に所定の寸法で設置していくことが重要です。

したがって、墨出しの作業が重要になります。ズレは厳禁なのです。金物設置が終われば、パネルを載せて専用の留め金具を取り付け固定します。

そこで、よく考えてみてほしいんですが、これ、仮に途中で「間違った!」となったらどうなると思います?w パネルを外せばいいと考えますが、パネルの上を歩いていって留め金具を外すことはできませんよね?なので、付け直せばいいという簡単な話しじゃないんですw

なので、パネル毎に電圧を測って確実に発電しているかを確かめながら納めていきます。

もしかすると太陽光パネルの設置を終わって、様々な設定した後でしか発電しないと思ってるかもしれませんが、とんでもないのですw パネル自体は光を浴びれば少なからず発電します。太陽光パネルは大きな電池です。直流です。光が当たると発電しはじめる電池ってわけですので、不用意に電線を握ると感電します。太陽光発電システムは、この電池が起こした直流電気をパワーコンディショナ(通称:パワコン)で交流に変換することを指します。

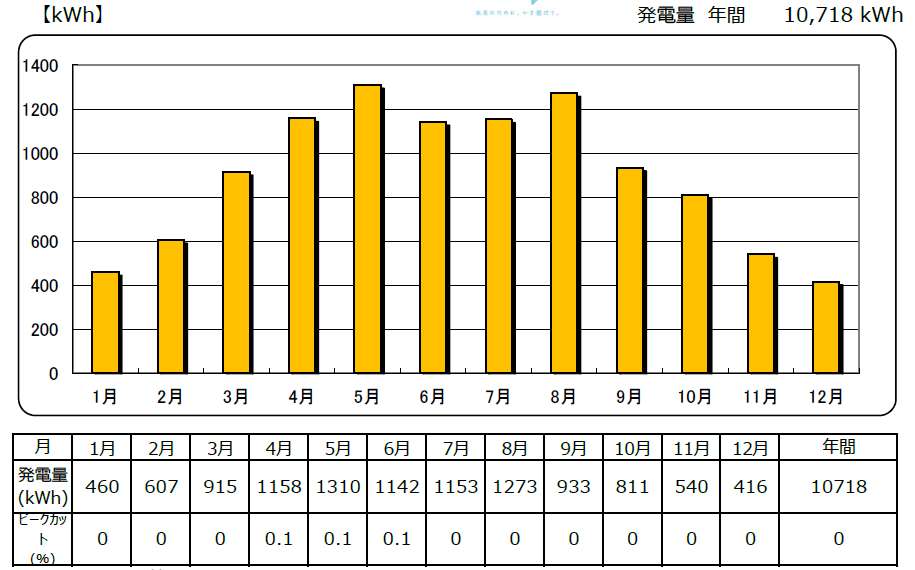

というわけで設置完了です!パネル総数28枚、発電容量10.19kWのシステムです。

予測発電量をメーカーさんで資料を作ってもらったんですが、春から秋にかけての時期であれば、おそらく普通に暮らしている分には電気買わなくてもいいかも!なレベルです。冬はちと厳しいかもw 夜間については、日中の余剰電力を蓄電池に溜め使うことになりますので、これもそれなりにいけるかもな感じです。

実は「福井の家」は建物としての屋根面積が大きい傾向があります。もはや太陽光パネルを売電目的で設置する時代ではありません。そんなものとっくの昔に終わってますw 今太陽光パネルを設置したいという希望があるとすれば、それはエネルギー消費量に見合った分をできるだけ自分で賄うという発想なのです。それが可能になるのが「大きな屋根」なわけです。

というわけで、完成の暁には運用レポートしたいと思います♪