アルアルシリーズですw 耐震診断と補強プラン作成にあたっては、最終的に補強工事を行う前に可能な限り、構造体の目視確認を行います。でも、天井や壁を壊してまで確認するということが絶対ではないので、どうしても見えないところに関しては、建築時の図面などがあればそれを参考に「類推する」ことになります。で、今日のネタは見事にその「類推」が外れた!って話しですw

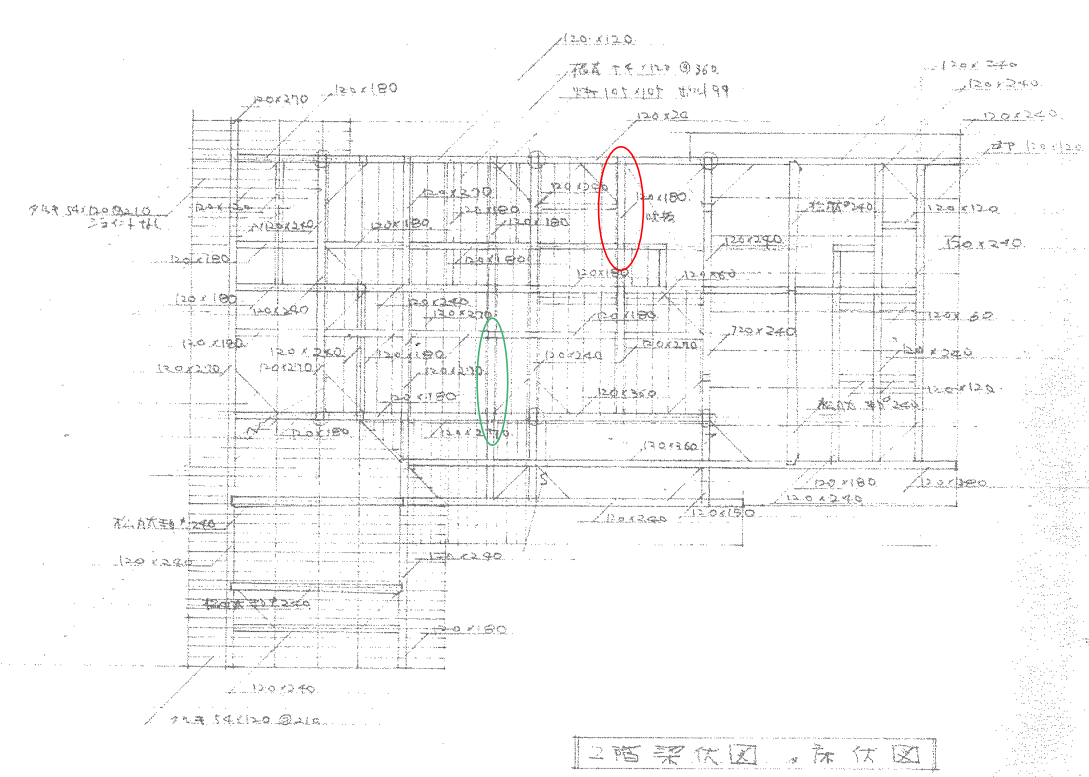

昭和50年代の住宅で、構造伏図がしっかりと設計図書の中にあるという物件はそう多くはありません。今回の案件ではこの構造伏図がちゃんとあって、目視調査の段階ではおおよそ図面と一致していたので、まぁ大丈夫だろうと高を括ってたってのが実際のところですw 画像はその2階と小屋組の構造図面なのですが、赤の部分と緑の部分が耐力壁を増強する部分の壁です。耐力壁ですので、2階床梁と小屋組に梁が存在している必要があります。

赤の部分の床には「120×180」が、緑の部分にも「120×180」の梁が存在していると読み取れます。

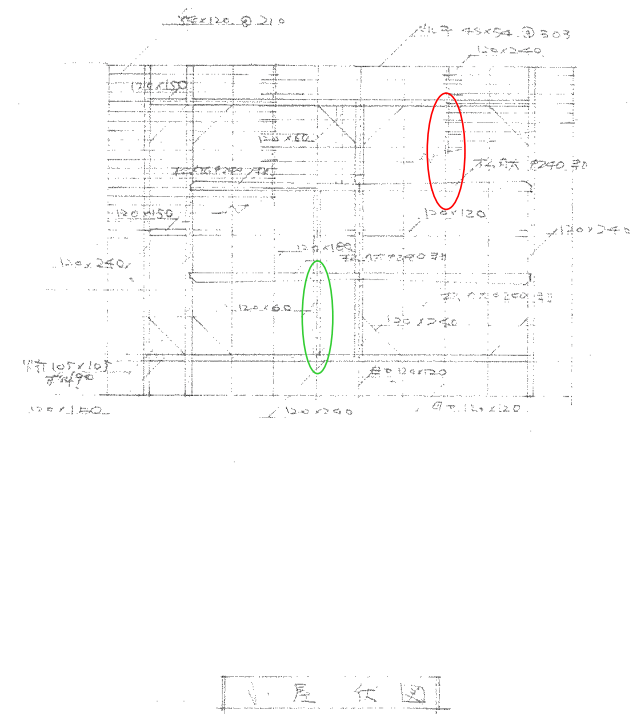

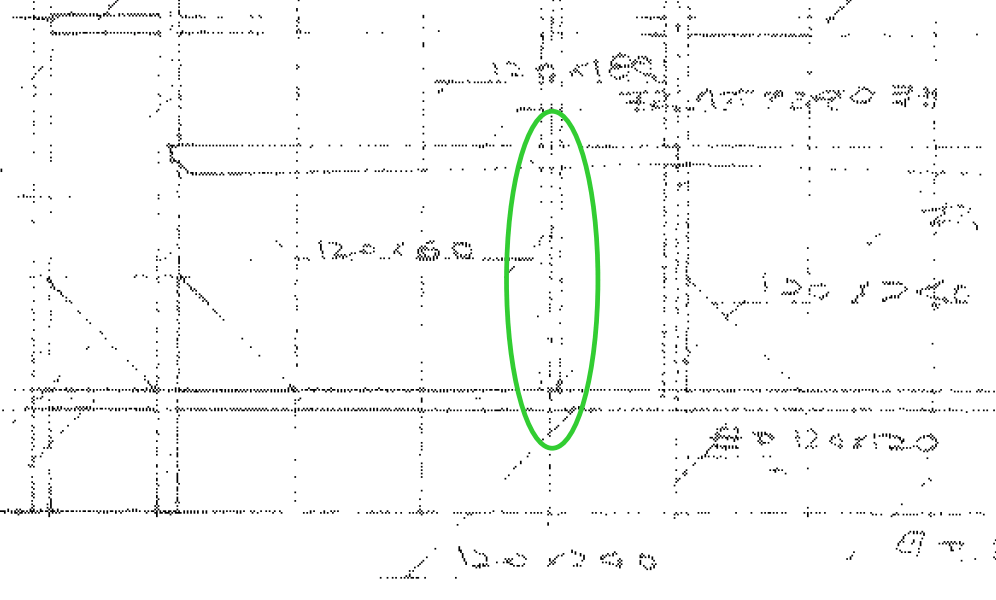

小屋組の部分はどうかというと、赤の部分には小屋梁はありません。したがって、この部分に耐力壁を増強する場合には、梁を新設しなければなりません。これは耐震改修工事としては計画にいれる内容です。緑の部分はどうでしょうか?なんとなく梁がありますし、寸法も記載されています。でも、なんとなく様子がおかしい寸法ですwww

拡大してみましたw 「120×60」となっています。実は、ここで2つ解釈できます。一つは「錯誤」です。古い図面では時々、材料の寸法を尺間で書いている方がいます。つまり、ここでの「120×60」は、「120×180」と書くところを、「120×60(寸)」と書き間違えたのでは?ということです。2つ目の解釈は、この部分は単純に「頭繋ぎ」でしかない「120×60」の部材を入れているということです。

まぁ、目視できればよかったんですが、できなかったので、結局「錯誤だろうw」という結論で梁があると判断しました。床の部分にも梁があるし、小屋の部分にも梁があるので、ことさら構造材の追加の必要はないというわけです。

で、赤の部分の実際ですが、こんな感じです。

で、解体してみると?

想定通りですw 床には梁があり、小屋組には梁がありません。計画でも梁を新規追加することになってますので問題ありませんw おそらく、大工さんはこの状況見たときに、

「あ!梁がない!!! これはまずい!設計で見てないんでわ!」

とひどく焦るわけですが、図面ではしっかりと想定していますのでホッとするわけですw

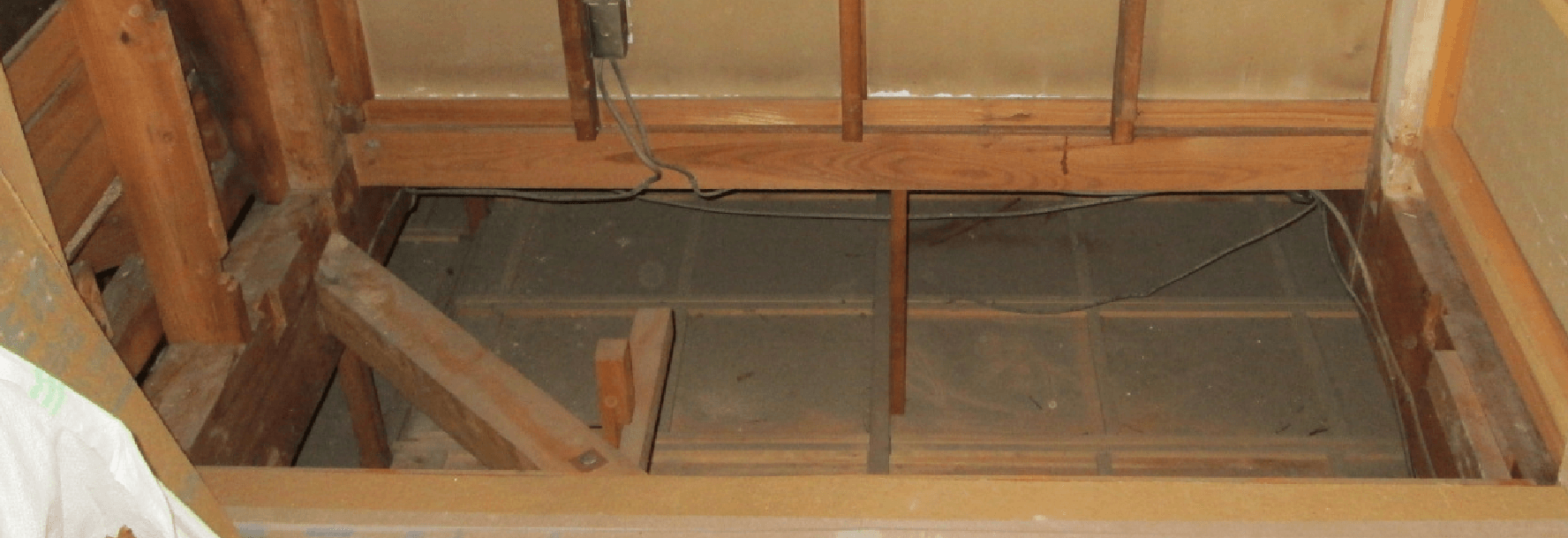

で、緑の部分ですw 押入です。まぁ、耐震補強箇所をこうした安価な仕上げの部分で行うことはもはや定石で、これ以上の「低コスト工法」はないと思いますw それはおいておいて、

これを壊してみますと、

よくご覧くださいw まず、小屋組ですが、「120×180」はおろか、「120×60」すらありませんw 要するにこの押入の奥の壁は「なんちゃって壁」だったわけです。床梁の部分はどうでしょうか?拡大してみますw

「120×180」なんてどこにって感じですw 壁は2階根太の上に作られていましたw 床の梁も新設せねばなりません。大工さんの顔は真っ青になった瞬間ですw というわけで、小屋組も、床組も想定を大きく外れる結果になったってわけです。

幸い、梁の補強だけで、柱の追加などはありませんから、それほど難工事にはなりませんが、細かい図面が書かれていたことに反して現場が納まっていないというのは、やはり当時の住宅建築では「大工さんは神」であって、実にフリーダムな建築だったわけですw

さて、この場合、最終的には補助金申請では変更手続きが必要になります。だって梁を2本も追加するわけで、単に筋交いを入れたところを写真を撮っても、真新しい梁も写りこむわけですので、当然、

「これ何?梁いれたの?」

っていう指摘が行政からきますw なんたって税金使って出す補助金ですから、その工事の実行に対する正当性の裏付けは必要ですので、写真はすべて確認されますw まぁ、変更資料作ればイイだけなんで難しい作業でもなんでもありませんが、今回は結構、吟味された設計図書があっただけに、若干、ショックがデカいですw

やっぱし、信じれるのは自分で確認したことしかないってわけですw