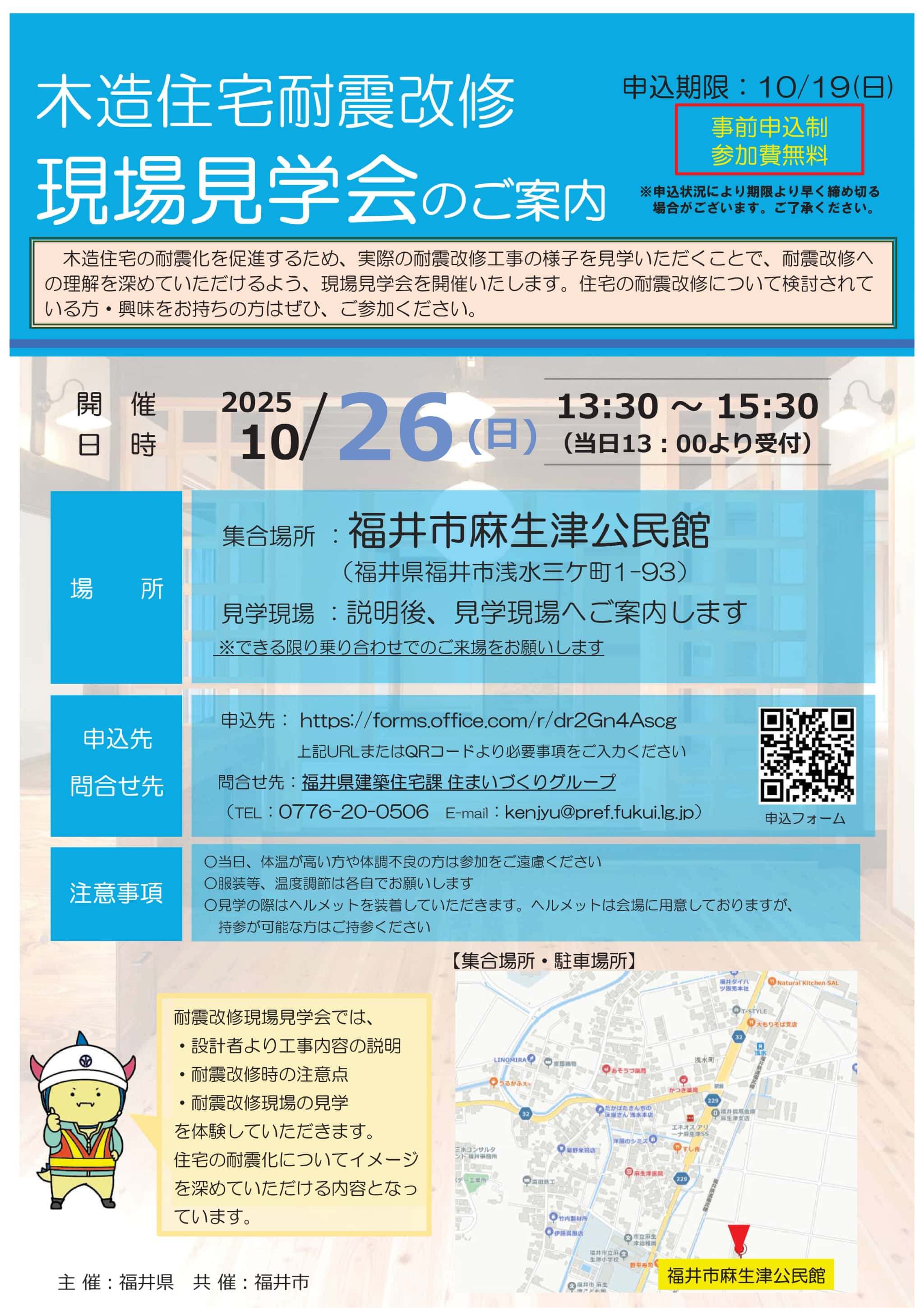

というわけで、本日、弊社が手掛けております木造住宅耐震改修工事現場で、福井県主催の「令和7年度 木造住宅耐震改修現場見学会」が開催されました。

雨にも関わらず、多数のご来場をいただきました。ありがとうございました!

まず麻生津公民館で座学として説明会を開催しました。最初は県から能登地震での応急危険度判定で現地派遣されたときの被災状況などの画像をみせていただきました。

能登地震は福井県民にとっても大きな揺れを感じた地震で、それほど大きな被害がなかった福井市においても、心理的な影響は大きく、その災害現場の様子の話しを聞くというのはかなり切実な話しです。会場の皆さんもひと際食い入るように話しをお聞きになっておりました。

そして、その後、今回の耐震改修工事の内容を踏まえた、実際の工事に関するお話しをさせていただきました。

毎回、このような場でお話しさせてもらう場合に注意していることがあって、それは必ず「金額」の話しをするということです。耐震性をアップさせることは非常に重要なことですが、費用がかかることであり、いくら補助金があったからといっても、負担ゼロでそれができることはほとんどありません。あったとすれば「ラッキー」なわけで、よほど現状の建物が安定的でなければそうはなりません。その「お金」をできるだけ抑えるための工夫というものもあります。実は、補強プラン作成にあたっては、その「手法」によってガラリと金額がかわってくるわけです。

そして座学終了後、実際の現場に移動して見学していただきました。

昭和36年に建築された住宅の耐震補強ですが、その内容と金額については座学でご紹介しておりますが、実際の現場を見ると臨場感が違います。また、ご自分方の住宅と似ている部分などもあれば、耐震補強のやり方の「一例」として参考にしていただける部分も出てくるわけです。

現場でのご質問も数多くお受けしましたが、やはり「金額」とリンクする部分のご質問は多かったです。耐震補強は、何かこれ!という正解があるわけではありません。そこに住まわれる方の事情や、建物の立地条件、そして予算、そういった細々した条件が個々の案件で違うわけですから、ある一つの理想的な形態に落ち着くということはあり得ないのです。

実際、一つの答えにたどり着くまでには、いくつもの検討があるわけで、それが今日行って明日にはできるというわけではありません。現状の耐震改修工事の公的支援は「年度区切り」で扱われますが、とても年度で区切れるほど単純な話しではないのです。

また、今日は、実際に耐震改修工事を行っている建築関係者の方もお見えになっておりました。一つでもなにか参考になるものがあれば、ご提案の一つのヒントになればと思いいろいろご紹介させていただきました。何が正解か?がわからない中で、診断士としての責任を果たすことは非常に勇気が必要な場合もあり、それをリスクとして考えてしまうと「耐震改修は引き受けない」という選択肢も出てきてしまうのです。耐震改修を国策として進めたいというのであれば、このあたりの情報交流も重要なんじゃないか?と考えます。