住宅でも非住宅でも、木造建築の現状は「金物」の重要度が非常に高いです。特に、柱と梁の接合部、梁と梁の接合部の金物は、建物に作用する力に抵抗できるだけの性能が要求されます。ですが、金物「だけ」で構造的な性能を担保しているわけではないです。あくまでも木造架構をより強く、補完していく役目です。近々、児童福祉施設「ワーキングカレッジあひろば」さんの新築工事を行うということで、今日は金物の「組み合わせ」と確認をしました♪

木造平屋の120㎡程度の施設ですが、こんな感じです(ワーキングカレッジあひろばさんから公開のご許可をいただきました)。内部もご覧いただける3Dデータを公開します。

操作は以下のヘルプサイトをご参照ください。

建物大小に関わらず、木造では金物が必要になってきますが、大きければ数が多くなり、小さければ数が少なくなる傾向があります。ですが、構造が複雑になれば小さくとも大量の金物を使うことになります。このあたりは構造計画によるところが大きいです。

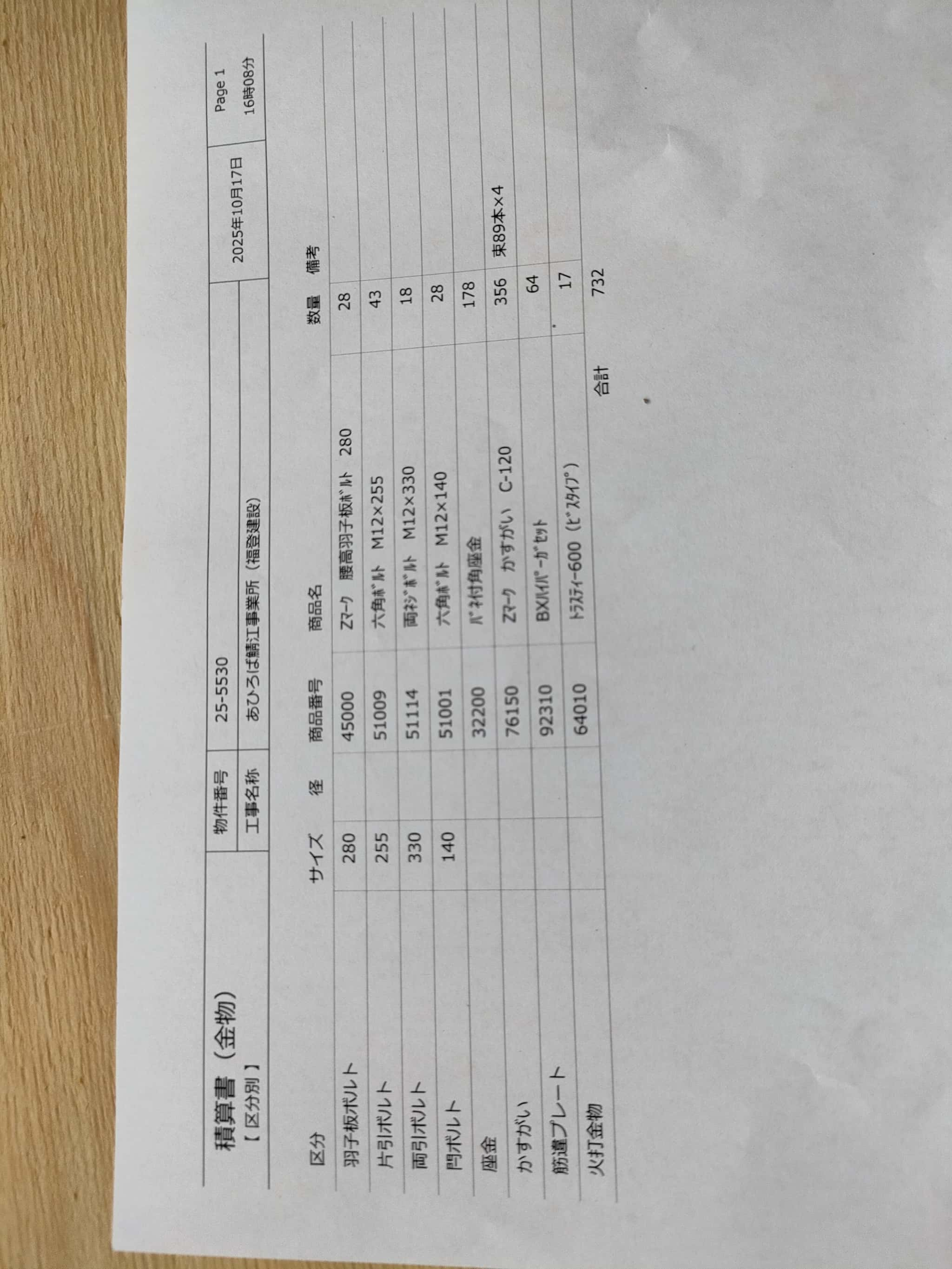

今回はこんな感じです。ぶっちゃけ、少な目ですw 構造が複雑になると、使う金物の種類、特にボルトの長さなどの違いが多くなるわけですが、ボルト類としては、「羽子板ボルト」、「片引きボルト」、「両引きボルト」といったところが接合箇所の補強として使われることが多いです。

木造架構の加工は、大工さんによる墨付けと手刻みが一般的だった昔と比べると、プレカットによる構造材加工がほぼ当たり前の今の時代、必要な金物の本数は正確に算出されます。当たり前っちゃー当たり前なことですが、弊社では金物に対して「予備」を用意することは原則としてありません。よく予備でボルトを5本なり10本なりを用意して「不測の事態に備える」と言いますが、それは金物の数に拾い間違いの可能性があった手刻みの時代の名残でしかなく、加工がコンピュータによるデータ加工なわけですので合わないとなれば、そもそも論、加工に間違いがあるというわけです。さらに、こうした「予備」という考え方が、お客様から預かる工事費用を「ムダ」に使う結果にもなりかねないわけです。また、ボルトやナット、座金などの製造精度をよくなっていますので、ネジの切れ方がわるく、ナットがスムーズに入らないなどということは、よほど粗悪なものでない限りありえません。なので、現場には「数しかないよ!w」って伝えることにしてます。まぁ、それでも、ナットと座金は少し準備してもっていくようにはしてますw

「金物の組み合わせ」というのは、届いた金物を座金やナット、そして他のボルトと組み合わせて、セットを作るという作業です。これをやらないで、現場に金物だけ入れておいて、あとは大工さんとか鳶さんが使うときに一々組んで取り付けているようなところもあるようですが、効率が悪いです。さらに、ネジ山などの破損や劣化など、金物自体の検査も必要なわけで、事前に組み合わせることで確認もできます。もちろん数の確認もできますので、結構、重要な作業でもあります。

どんなものか?といいますと、これが羽子板ボルトというものです。タナカの「オメガ羽子板プレス10」を採用しております。

建方で重要視しているのは「作業効率」です。実は、金物の組み合わせ方でそれがずいぶんと影響を受けたりします。画像をみるとナットが短いボルト側に入っています(閂ボルトといいます)。このボルトに座金を2枚入れてるのは、建方のときに梁のところで、このボルトとナットをバラして所定の位置に納めるわけですので、バラしやすさを重視してるからです。羽子板側と閂ボルト側に座金を1枚ずついれておきますと、作業する人はナットを外すときに、2回座金を手に取ることになります。これが地味に高所で作業してるときにイライラの原因になったりするのですw それから、この羽子板ボルトには、ちょっとした工夫がなされていて、それを閂ボルトの締め込みのときに、羽子板ボルトに突起をつけておくことで、ボルトが固定され、空回りすることを防いでくれますw これも結構イライラするので、意外とタナカさんの工夫はイライラを減らしてくれたりしますwww

次は、片引きボルトです。このボルトは、柱の側面に梁が取り付く箇所に使うボルトです。このとき、反対面には梁などがない状況で、梁が取り付く反対側の柱面からボルトを差し、梁に開けた孔のところでナットを閉め込みます。なので、片方にしかネジ山がありません。

これも組み合わせの仕方でイライラが生じますw 柱面に差すときにナットを外して一枚だけ座金を取り出すようにして、残った座金とボルトの端をもって、差し込むことを想定します。この時、座金の向きを誤ると、ナットを外して2枚とも座金を取り出すことになるのでイライラするわけですw

同じボルトで「両引きボルト」というものもあります。両側にネジ山があります。

これは、柱面に対して、梁が柱を挟んで反対側にも梁が取り付く2方向に架けられる場合に使います。両側の梁をお互いに引っ張るような形で拘束するボルトです。この両引きボルトを入れる箇所は、後からなんとかなる場所ではありませんので、両引きボルトの本数を万が一プレカット会社が間違えると、予備のない弊社の建方はストップしますwww これも座金の向きは片引きボルト同様にしてます。

さて、ちょっと座金をご紹介しておきます。弊社が使用している座金は「スプリングワッシャー付き座金」あるいは「バネ付き座金」というものです。なんでバネがついてるか?といいますと、ナットを閉め込んだときに座金の「支圧」というもので強度を出しているわけですが、木材はどうしても収縮によって「木やせ」が生じます。その場合にナットが緩む現象が発生します。ナットが緩めば強度低下につながりますので、バネの部分で木がやせた場合でも、座金自体の支圧は維持することができます。まぁ、これも当たり前に使われるようになりましたw

まぁ、何気ない金物の組み合わせですが、実際には結構いろんなことに気を遣いながら組んでるわけで、そういう何気ないことが作業の効率化や、強度の安定につながっているというわけです。