というわけで、3日間セミナー最終日終わりましたw 自分で言うのもなんなんですが、よくがんばりましたwww

最終日のセミナーは、もはや朝から演習でしたw

やや、時間割が当初と変更になったようですが、朝からの演習には変わりありませんでした。ただ、よく考えれば、講師の小谷先生も、びっちり1日解説するわけですので、説明してる方が疲れるんじゃね?と思いましたwww

実は、今日のセミナー開始にあたって、ご挨拶ってのがあるんですが、そこでも「今日の演習は、もっともハードルが高い演習ですので、がんばってついてきて来てください」という脅しがありましたw 昨日の演習で、あんな感じなんかなと思っていたのは、実際は「甘かった」と認識できるまでにはそう時間はかかりませんでしたw

今日の演習は、「耐力壁の詳細計算法」というもので、基準法の仕様規定レベルでの耐力壁ではなく、それよりも耐力の強い(倍率7倍超 13.72kN/m以上)の耐力壁を計画する場合に、その壁が耐力壁として安全かどうかの検定を行うというものです。

地震が発生した場合に、建物が倒れないようにするためには、水平に作用される力に対して支えることができるだけの強さの壁を作ることになりますが、それを「どのようにつくるのか?」という部分での設計を行うというわけです。

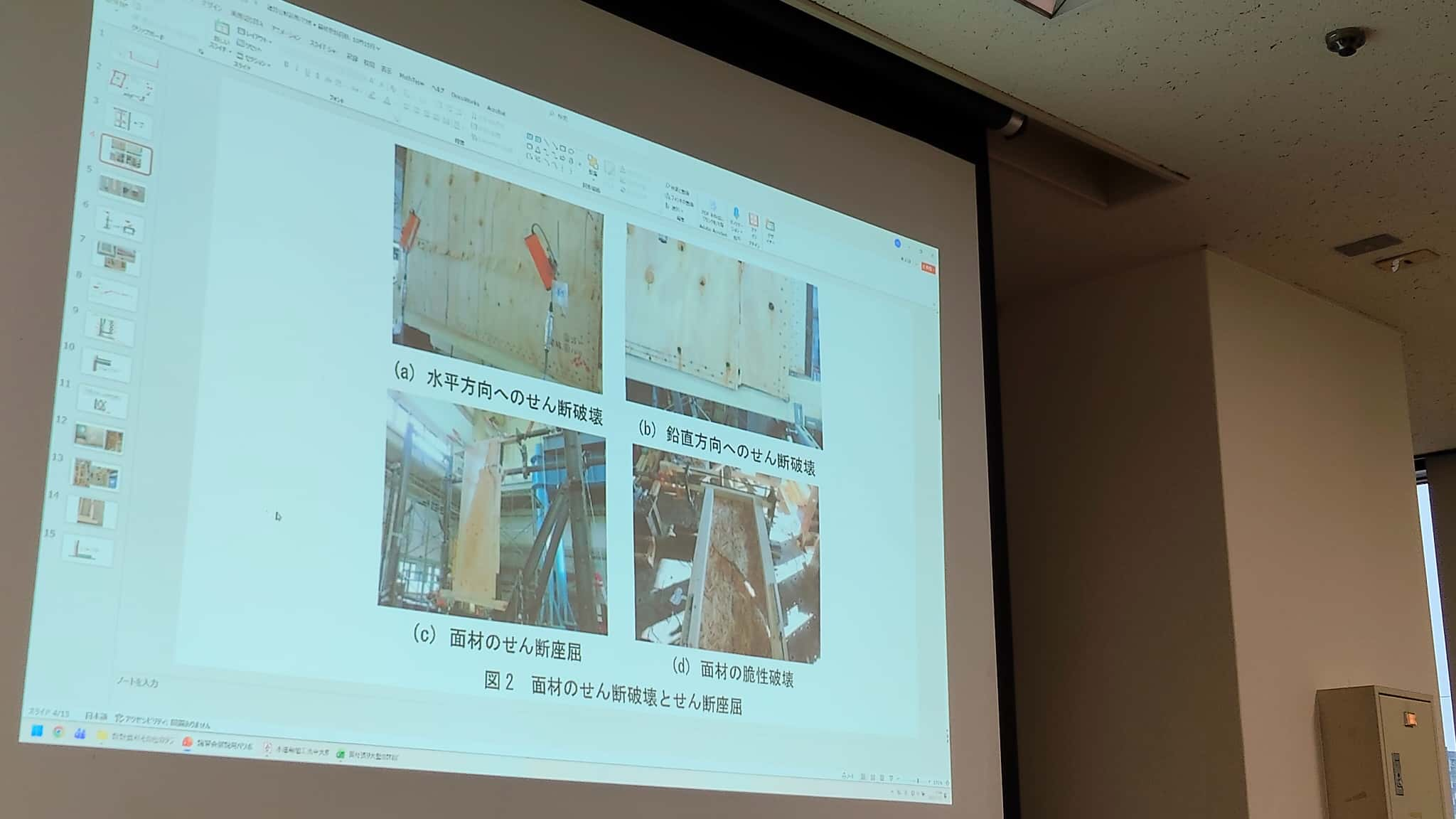

この時、ガチガチに作った壁がどのような流れで壊れていくか?ということを想定する必要があるのですが、地震に耐えるというのは、この耐力壁といわれる壁が最後の最後まで「壊れない」ということが求められるわけです。

例えば、20kN/mの性能がある壁というのは、20kN/mで壁が押されても壊れないということを理論上示す必要があるわけですが、その耐力壁を構成する部材が壊れないことを保証する設計をしなければなりません。でも、20kN/mをほんのすこし上回っただけで壊れるというわけにはいきません。地震で壁が壊れていく過程としては、耐力壁の元になる面材や筋交いが壊れても、柱や梁などが最後の最後までもたないといけません。柱や梁が先に壊れたら、もはや耐力壁としては思った性能を発揮することはできません。

とまぁ、こんなことを計算で求めるってのが今回の演習だったわけです。普段は、決まった倍率の耐力を必要な耐力壁量になるまで配置するだけのことなのですが、「その壁が壊れない」ということを保証設計してみろというわけですwww

この計算には、理論的な公式がないわけではありませんが、それをより実情に合わせるために式の評価を変えている部分もあります。演習の解説では「式の説明」として「なぜなのか?」ということを重点的に説明していただきました。普段は値を入力して答えを出すことばかりなので、なぜ、その式になったのか?を説明され理解することで、「あ!あれはそういうことか!」というのが理解できて、より深い知識を得た気がしましたw

確かに、構造計算というのはハードルが高いと思われがちですが、その計算のルールや成り立ちを理解することはたいへん重要で、構造計算を行うというのは単に計算して結果を見るだけのことではないのです。演習は2日間ありましたが、本当に為になった演習でした。ありがとうございました。