今日は、児童福祉施設の基礎耐圧版のコンクリート打設でした。

ポンプ車によるコンクリート圧送での打設です。正直、建築の世界でもBIMによる確認申請だとか、そういうものが「先端だ!」といわんばっかしの取り上げられ方もしてますけど、設計がどんなにデジタル化されても、施工レベルで「人の手」が要らなくなるようなことは、少なくとも現状ではありません。この耐圧版ですが、設計者が図面を書けば、二本の線で厚みを出して「耐圧版」と書くだけですが、そこには生コンを製造して、それを現場まで運搬し、その生コンを現場の所定の位置で入れ込み、設計書通りの「厚み」に仕上げる、という一連の作業があるわけです。

この「厚み」を一定にするという技術は、簡単そうに見えて、実はそうではありません。厚みの基準となる「墨」を型枠に出していくことだけではなく、版の中央部や、基礎の立上りの部分に高さの目印をつけていき、さらに、その目印に向かってドボドボと入れ込んだ生コンを「ならしていく」という作業が必要なわけです。

「ならし」には「トンボ」を使って広範囲をならしていくのですが、この作業だけでは、「だいたい厚みが取れてる」ってだけですし、もちろん土間表面も荒々しい状態でしかありません。また、微妙な不陸もありますので、これらを修正する作業が必要になってきます。

その際、使われるのが、アルミ製の「土間トンボ」と言われるものです。前の画像にうつってるのも「トンボ」ですが、これは単に厚みを揃えさせるためだけの「トンボ」で、土間面を仕上げていくトンボではありません。

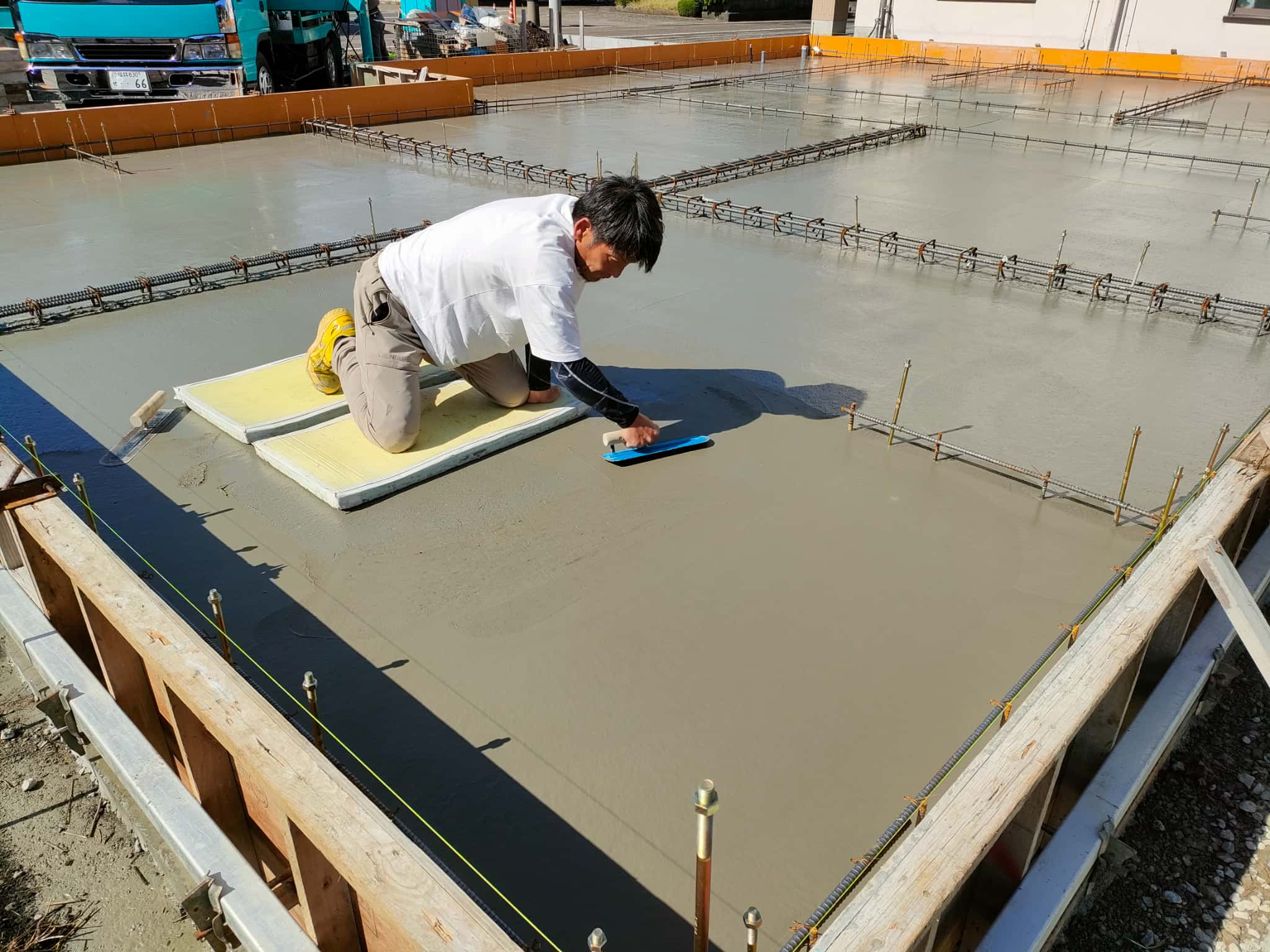

もちろん、このほかに金鏝などもつかってならしていくわけですが、耐圧版のコンクリートの打設が完了すれば、画像のようなピッカピカの土間に仕上げってきます。

でも、これで終わりじゃないんです。ここまでの「ならし」はあくまでも1回目の「押さえ」でしかありません。2回目がまってます。

左官屋さんが、すでにピカピカの土間に「座布団」を敷きながら、再び「金鏝」で押さえていきます。立上りの鉄筋の部分などにも鏝をいれていき、押さえていきます。実は、この作業があるのとないのとでは、コンクリートの「クラック」の発生率が下がってくるのです。

耐圧版は床下に隠れてしまいますので、ピカピカに仕上がる必要はないんですが、この押さえの工程が2回あるかないか?で、仕上がりの強度や品質は全く違うものになります。ですが、この時重要なのが「職人さんの性分」なわけです。単にルーチンワークとして2回押える職人と、2回目の押さえの「意味」を理解して押える職人とでは、同じ2回押えたとしても仕上がりが違います。

このあたりが、よくいう「職人の腕」というものですが、その根底にあるのは「性分」なわけです。腕のよい職人はすべからく「なぜ?」を理解しています。理解には時間がかかるものもありますが、「なぜ?」を知ろうとするのは「性分」が重要なのです。できればいい、してあればいい、では同じ作業をしたとしても仕上がりが違うわけです。これがデジタル化ではかれない部分なわけです。