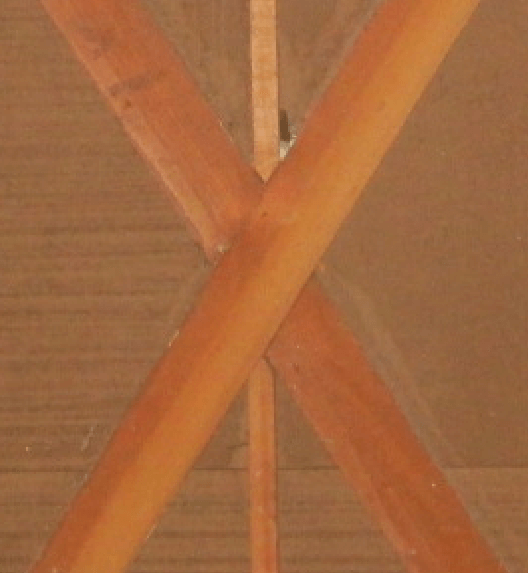

以前のブログでテーマとして「たすき掛けの筋交いの問題」ですが、今回もまた遭遇しましたw

まずは、画像をご覧ください。

今回も調査の段階では、筋交いの頭を天井裏で発見して喜んでたんですが、解体してみたらこんな感じでした。たすき掛けの箇所を画像拡大してみたのが2枚目なんですが、よーくごらんくださいw 筋交いを切り欠いて一体としてるわけもなく、スバっと切って突き合わせてありますw 切り欠いてない分、大元の筋交いに欠損もなく、それはそれで良いかもしれませんが、これでは片方向の筋交いとしか踏ん張れません。ズバで切ったほうの筋交いが全く効かないとは思いませんが、いわゆる2倍筋交いとしての強度は出ないと思います。

さて、今回の対応ですが、幸いこの筋交いがはいっている位置が「壁の外壁側」であったことで、柱の厚み分から筋交いの厚み分まだ余裕があるので、もう一本たすき掛けで入れることができます。

既存のものを綺麗に外すというのも考えたのですが、外壁の下地などがこの筋交いにも打ち付けられているため、筋交いだけを綺麗にとるというのが結構、至難の業だったりします。そこで、一般的な大壁のときに筋交いを設置するようにもう一本足すという形になります。事例としてはこんな感じです。

対応方法があってよかったわけですが、古い建物では筋交い設置があるとしても、当時の大工さんが筋交いがどのように性能を発揮するのか?という部分を理解しないまま、図面通りに納めることに主眼を置くためにこんな施工になるわけですが、実際は、それを設計者なりが「監理」しなければいけないわけで、その「監理」がなされていないとこのような状況を招くというわけです。

これを「手抜き」とか「不良工事」とか言う人が出てきそうですが、正直言いますと、これは監理者や設計者がしっかりしていれば防げるはずのことで、「住宅だから大工さんにお任せ」的なところがあるからこうなっちゃうんだろうと思います。