実は本年度も県産材木材利用に関するセミナー講師の依頼を受けており、そのまとめというか準備という部分でブログを書いてみようと思いましたw(ようするに、レジュメを先にブログでまとめてみようってことなわけですw) おそらく長編シリーズになるかもですwww

県産材活用という部分で我々のような建築業者が上手く木材を利用していくというのは、地元の林産業振興に微力ではございますが寄与できればと思うのですが、それが法的な部分で影響を受けるというのが正直、個人的には甘受できません。

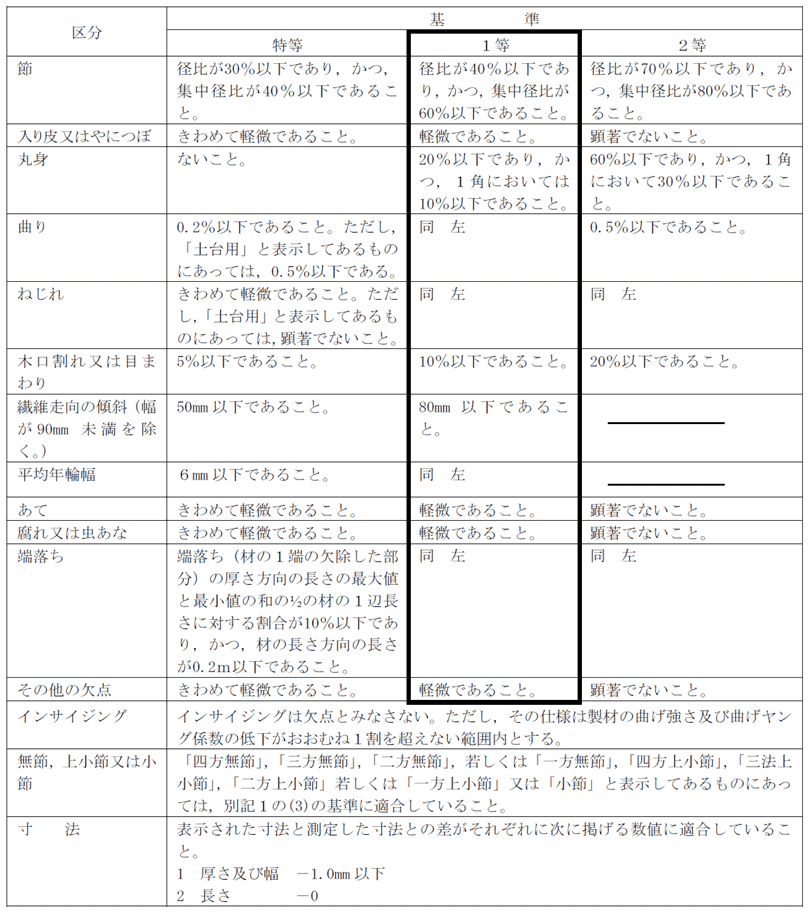

その影響というのが「建築基準法施行令第46条第2項」です。「46条2項ルート」というとピン!とくる方は多いかもしれませんwww 実は、県産材木材を活用する上で必ずこの「46条2項ルート」を取り上げ、「県産材を使わない」あるいは「県産材は使えない」という考えをもっている相当数の自称専門家がいたりするわけです。その理由は、流通される県産材木材のほとんどが「無等級材」ということが理由なわけです。

これだけ聞くと「え?県産材木材は無等級材で、それを使って建築することはダメなの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありえません。そもそも論、建築基準法での想定は「裏山の木を切ってきて建物を建てること」ですので、自分の山で伐採した木を使って、自分で製材して建物を建てるなんてのは法的にも「当たり前」のことなのです。

「無等級材」についての説明と見解は、以前のブログテーマでも取り上げていますのでご参照ください。

では、ここで「令46条第2項」の条文を再度お示しします。

(構造耐力上必要な軸組等)

第46条 構造耐力上主要な部分である壁,柱及び横架材を木造とした建築物にあつては,全ての方向の水平力に対して安全であるように,各階の張り間方向及び桁行方向に,それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については,適用しない。

一 次に掲げる基準に適合するもの

イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱,小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が,当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。

ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が,一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し,又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

ハ イ及びロに掲げるもののほか,国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって,構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

二 方づえ(その接着する柱が添木その他これに類するものによつて補強されているものに限る。),控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの

3 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け,小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし,国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては,この限りでない。

4 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては,第1項の規定により配置する軸組は,当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材,鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用した壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを,当該建築物が地震及び風圧に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交通大臣が定める基準に従つて設置するものでなければならない。

46条2項ルートとは、この「2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については,適用しない。」という部分を指しており、46条の規定を「適用しない」ための条件が記載されているわけです。条件としては、3つあります。

- 柱、横架材が、集成材またはJAS認定材(機械等級、目視等級材)

- 土台が基礎と緊結されていて、その土台と柱も緊結されていること

- 構造計算により安全性が確かめられていること

です。では、何の規定に適用しなくてもよいか?ということなのですが、それは、

「構造耐力上主要な部分である壁,柱及び横架材を木造とした建築物にあつては,全ての方向の水平力に対して安全であるように,各階の張り間方向及び桁行方向に,それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。」

ことで、これをシンプルに考えた場合、上記の1から3の条件を満たせば、「壁を設け又は筋交いを入れた軸組」の配置に関しては規制しない、と解釈できちゃうわけです。言い換えますと、無等級材を使わず大臣指定材料を使い、土台と柱が緊結されていて、構造計算で安全性が確認できていれば、筋交いなどで構成される「耐力壁量の規定」や「配置上のバランス」についての検討は不要であるという流れになります。

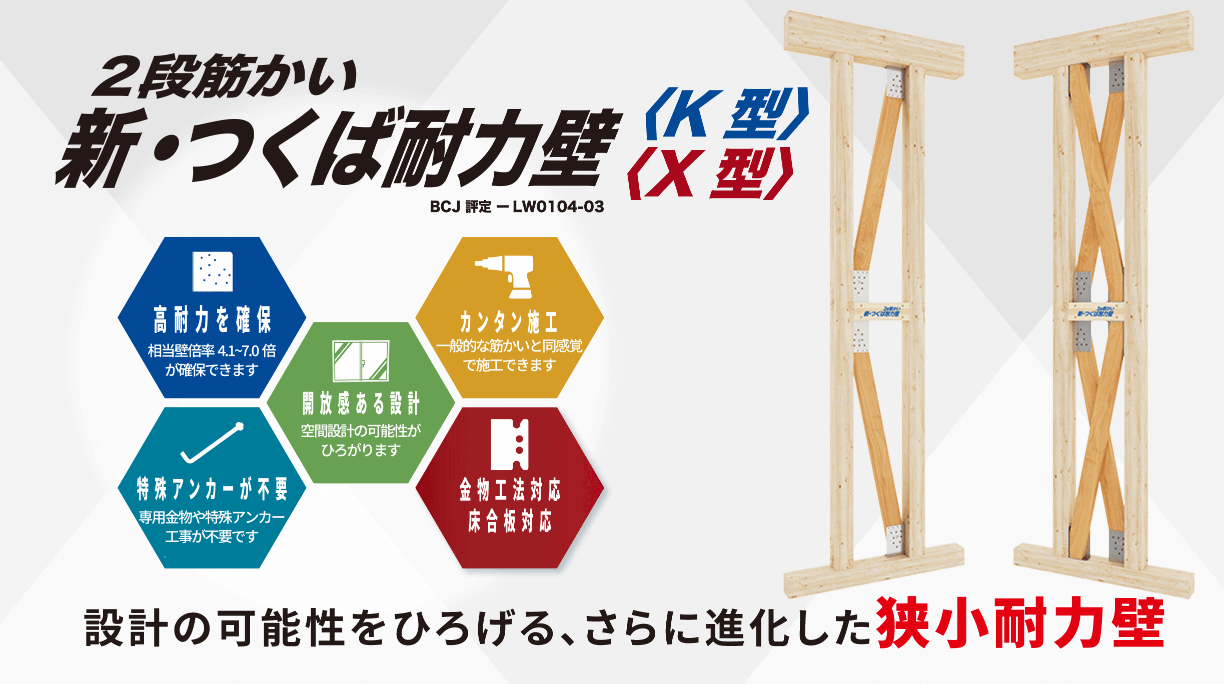

これだけ聞くと「46条2項ルート」を採用すれば、筋交い等の検討が必要なくなるので楽になる!と思われますかもしれません。ですが、実際にはそうではありません。まず、「構造計算を行う」ことが絶対的な条件ですので、この構造計算上、水平力(地震力)や風圧力に対応するための耐力計算は必要です。それをクリアするためには、少なくとも木造軸組工法等を採用する場合には、筋交いをはじめとする壁を固めるための方法をとることが一般的です。ですから、耐力壁を1か所も計画しないような設計は基本的にできません(ラーメン構造などで対応する場合にはちょっと変わってきますが)。

次回では、この「46条2項ルート」を必要とする「理由」を説明したいと思います。