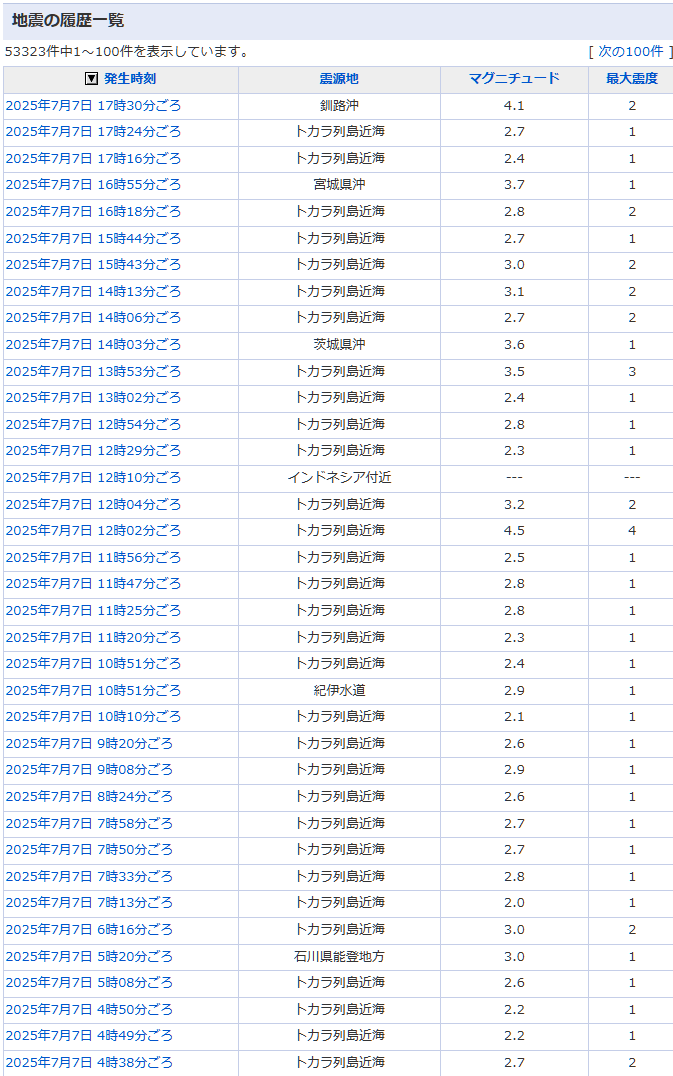

トカラ列島では連日、地震でゆれています。ネットで地震の履歴が見れるのですが、1,2分おきにゆれてるような状態です。

震度レベルで1,2くらいが繰り返され、時に、5弱とかがドカーンとくるって感じですが、これだけゆれると、住民の方の精神披露も半端じゃないと推測できます(泣)。身を守ることが重要ではありますが、これだけ繰り返されると、常に安全に気を張っていなければなりません。早く収束することを祈るばかりです。

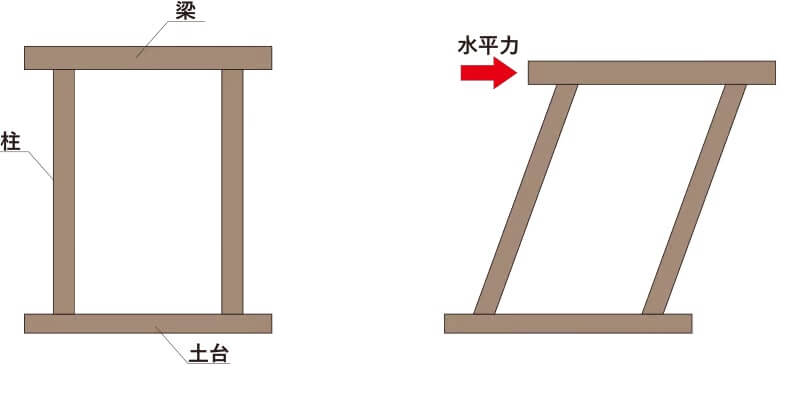

さて、木造住宅が地震による揺れをうけると物理的にどんなことが起こってくるか?といいますと、

このような図で表すことができます。梁を支える梁や土台(2階の場合は梁)が、横からの揺れの力を受けて平行四辺形になろうとする動きが発生します。耐震性というのは、この平行四辺形になる部分をならないように、つっかえ棒を入れたり(筋交い)、柱と梁を動かないように板で留める(面材張り)ことで、押されてもグッと踏ん張ることができる性能を指します。そしてどの程度の水平力まで抵抗できるのか?というのが耐震性を評価する上で重要で、その性能をアップさせる工事が耐震改修工事というわけです。

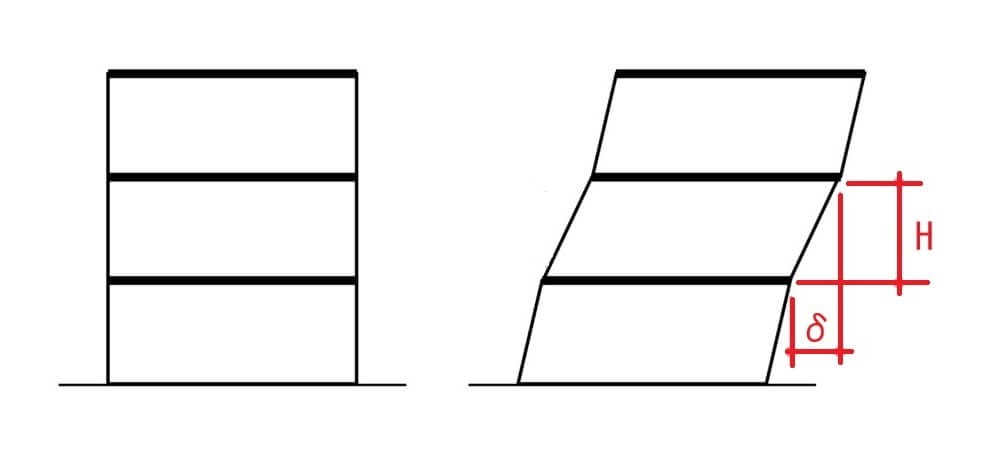

建築基準法では、建物の「層間変形角」といって地震の時の各階が水平力を受けて変形する際の限界値を決めてます。

「層間変形角」は、δ/Hで計算されますが、これが1/200(rad)以内とされています。例えば、3mの階高の建物であれば、

δ/3000≦1/200

ですので、「15mmの変形に抑えろ!」というのが規定ですw ですが、この変形量というのは、建築基準法の想定している

「稀に起こる地震」(中地震:震度5程度)

で、損傷があったとしても、使用し続けることができるとされているレベルです。ですが、建築基準法では、その震度レベルが何回まで耐えれるか?までは問題にしていません。地震は本震のあと余震が続きますし、今回のトカラのように微弱な地震でも相当な回数(千回以上)揺さぶられることが長期間続きます。こうなると建物に何かの影響があってもおかしくないと思われますが、実は、構造の評価で大きな「誤解」があるんです。

これは個人的な感覚ですが、建築的専門家が耐震性を論じるとき、おおよそ大半、いや、99%くらいまでは、建物構造の耐震性として「倒壊しない」ということを話題にします。そしてその時、その論のレベルは、柱や梁などを構成する「構造躯体」を指すことが多いのです。地震に強い家をつくります!というのが示しているのは、建物が倒れない、柱が折れないとか、梁が落ちてこないとかいうレベルだというわけです。

何が言いたいか?というと、建物は、柱や梁などの構造部材だけで成立しているわけではありません。外壁につかっているサイジングやタイル、内装ではクロスやその下地になる石膏ボードといった、下地や仕上げ部材や、窓サッシや戸、室内のドアといった部材も必要です。これらを「非構造部材」といいますが、建物の耐震性を評価する上では、この「非構造部材」の評価までは一般的な建物の場合、住宅を含めなされていません。

建物が倒壊せずとも、この「非構造部材」の耐震性が弱いと、建物を継続して使用することが不可能になる場合が多いのです。例えば、外壁の剥がれで雨が入るとか、瓦が飛んでしまって防水性がなくなり、雨漏りがするなどです。また、剥がれかけた外壁が通行人に直撃しケガを負わせる危険性もあります。

これらは、建物の「構造的な部材の変形」は問題なくとも、仕上げ材や下地材がもつ変形対応力がなければ、それらが損傷するということを意味し、建物の倒壊と同様な深刻な問題を引き起こすということを示しています。

実は、この「非構造部材の耐震性」は、熊本地震を契機に「官庁営繕の建築設計基準」という部分で、明確に改正されています。

これは、官庁が発する営繕工事に関する設計仕様で、熊本地震で、避難所として指定された建築物の建築非構造部材が落下等することにより機能継続が困難となった事例が発生したことに起因し、改正されたとなっております。

弱い地震が繰り返し発生する場合に、建物の構造そのものに対する損傷などの被害発生はそれほど多くはないと思いますが、仕上げなどの「非構造部材」の損傷は相当数あるものと思われます。よって、今のトカラ列島の建物は、本体そのもののに問題はなくとも、壁につけられた看板、タイル、窓ガラスなどは損傷している可能性が高いですので、十分に注意する必要があります。

なお、普段開け閉めに困らない窓や戸が急に開け閉めできない場合には、建物全体の歪みが懸念されますので、この場合には構造そのものに損傷が発生しかかっている可能性もありますので、さらなる注意が必要です。