建築に携わる者として、大阪・関西万博は一見の価値があると思います。万博での建築的な話題としては、トイレ、休憩所などが取り上げられていました。

万博で各国のパビリオンを見学することももちろん価値のあることなんですが、それらを「囲う」建築物はそのデザインを問われることが多いのですが、万博では「構造的な」可能性を「大屋根リング」として実現しています。これはもう絶対に見るしかない!ということで、閉幕近くになりましたが万博に行ってまいりましたw 予約制の入場チケットがとれるかどうかが不安ではありましたが、8月末に9月後半の予約はお昼12時以降しか取れない状況でした。今日現在、もはやチケットの予約すら取れず、「死に券問題」なんていうことまで起こってる状態で、ある意味、決断した時期としてはギリギリだったんだろうと思いますw

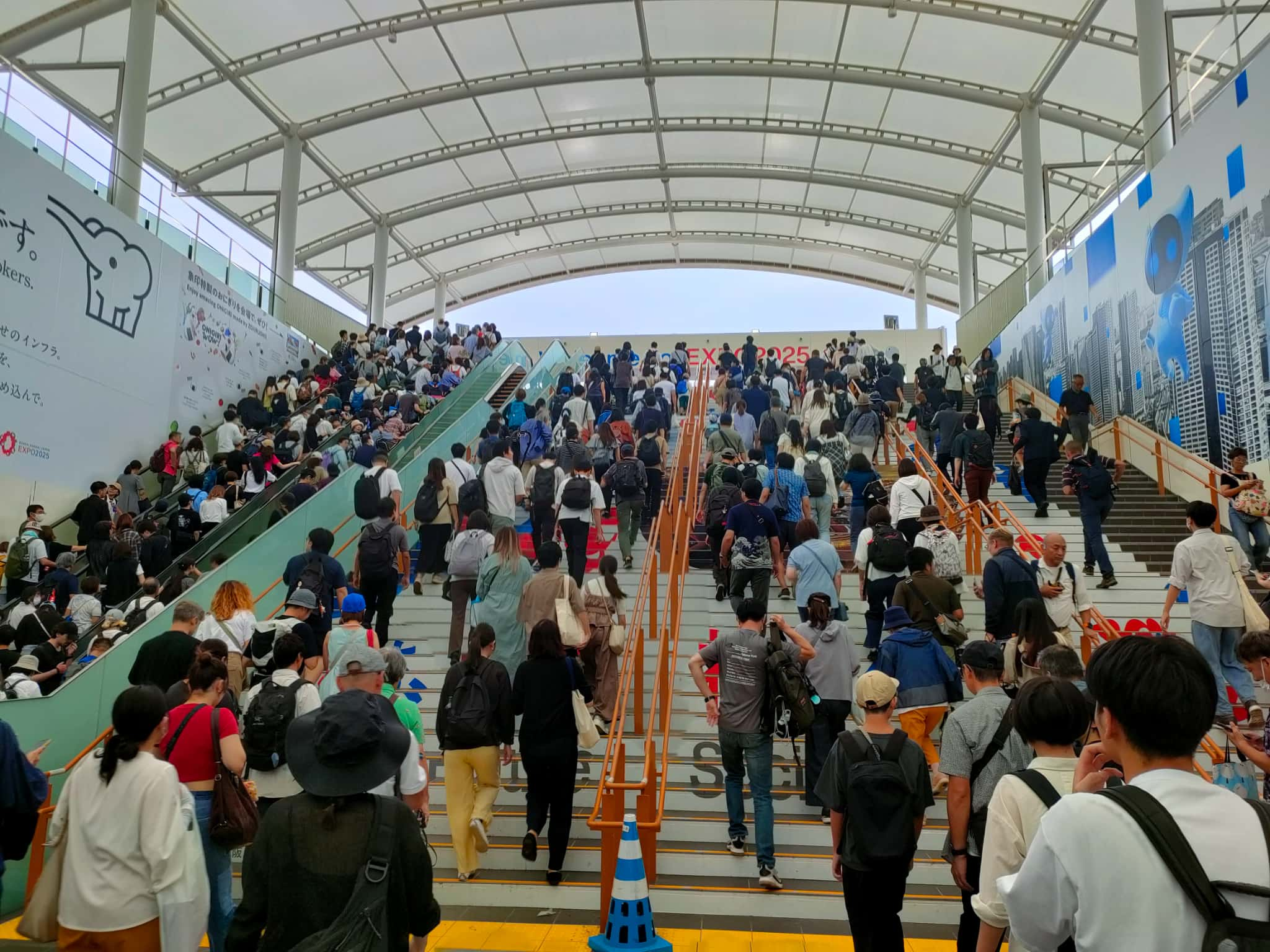

連日に20万人を超す来場者がもはや連日の事で当たり前になってる日だったのですが、お昼12時になっても夢洲駅はこんな感じでしたw

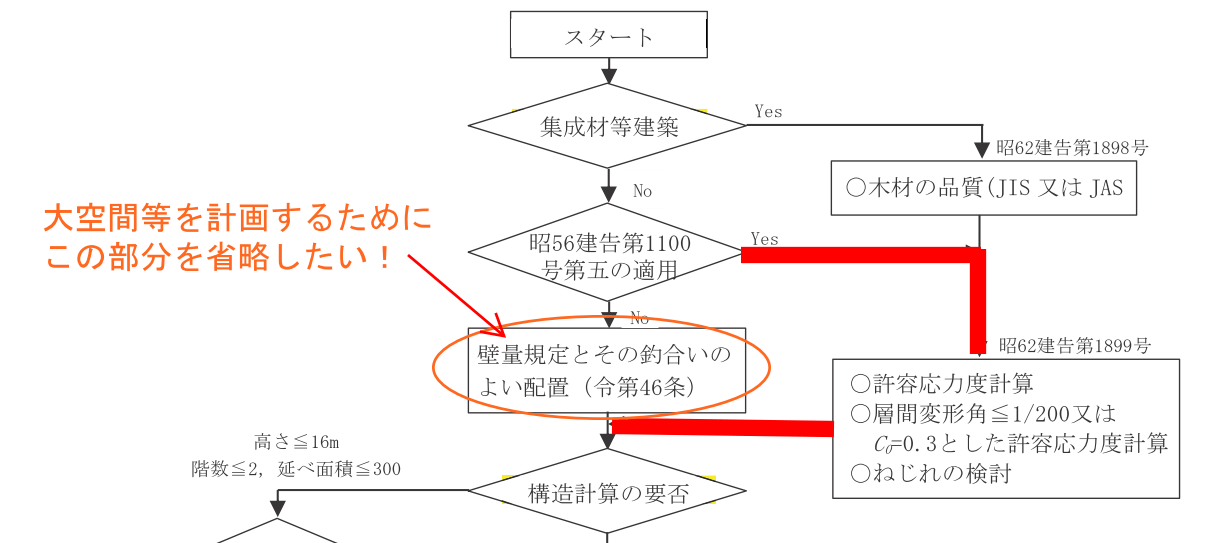

予約入場時間は12時だったのですが、実際にゲートから入れたのは12時30分過ぎ。これでもかなり早い方で、朝一番などは入場まで1時間以上っていうのがざらな感じのようです。ゲートの部分を見たのですが、軒裏が「木板」が張られていました。

万博は仮設物ですので解体撤去するんでしょうけど、この「木板」の行先ってどこなのかな?と思いましたw 1C/S(坪入)で再販してくれないかなとも思いますwww

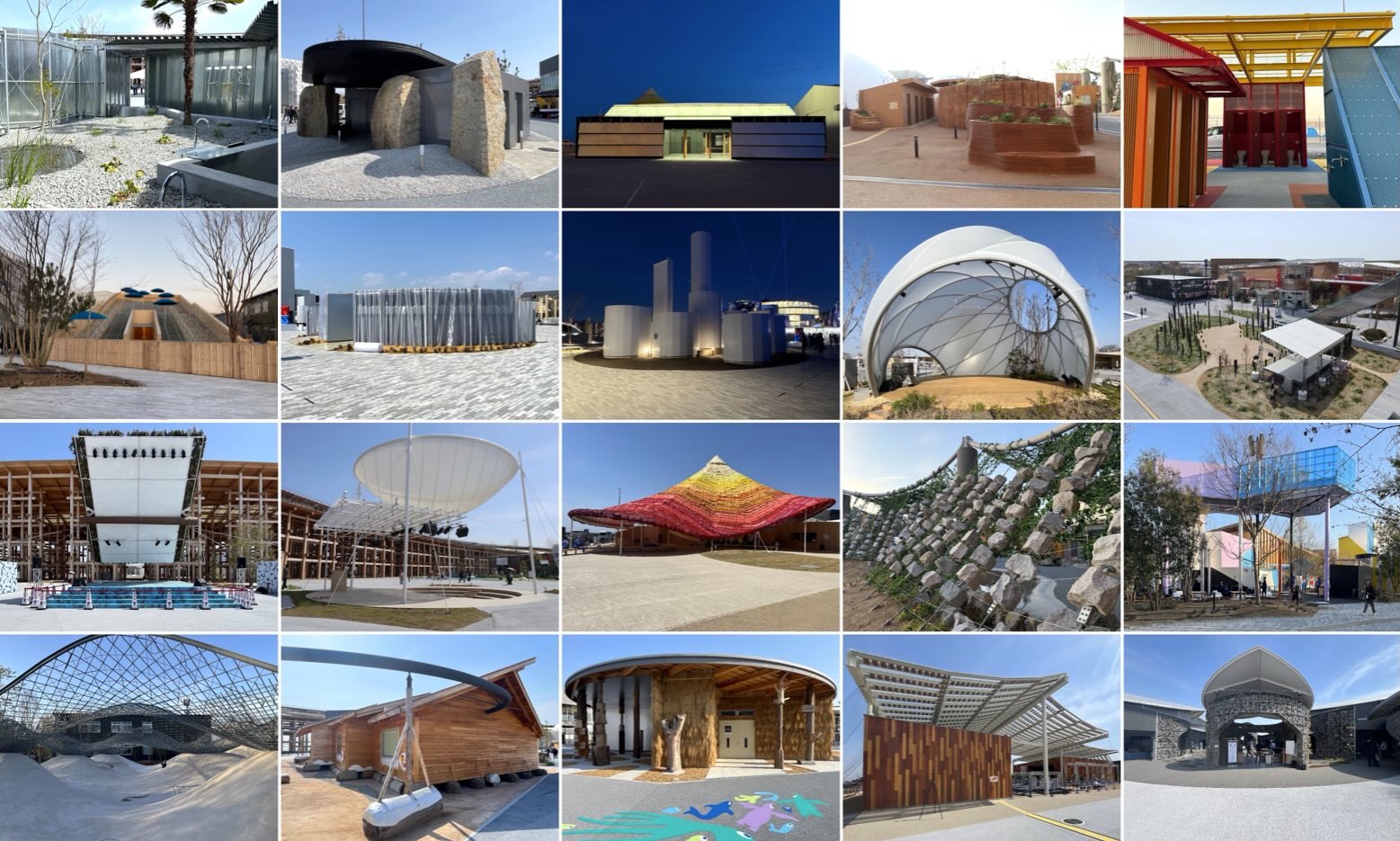

万博には2日間の日程で行ったのですが、初日はパビリオン廻りを重点に、2日目は大屋根リングを中心にという感じにしました。初日のパビリオンは全く予約がとれず、長蛇の列にならんで結局3箇所ほどw 疲れ果ててホテルに帰るという感じでした。この日、ドローンショーと花火もあって夜のイベント狙いでの来場者が多いわけで、閉会時間近くだと会場から出ることすら危ういと思い、結構早めの時間の撤収w やはり回数こないとしっかり見れないなぁというのが感想ですw

初日に大屋根リング「付近」での様子ですw

実はこれを見たときに感じたのが「意外と普通に組んでるw」ってことです。なんか特殊な組み方がなされてるのかな?とも思いましたが、いたってシンプルな架構です。と、この日は通り抜けてパビリオンに行きましたwww 予約も取れないので超人気のパビリオンには入れませんがw

2日目ですが、もはやパビリオンを廻るのは完全にあきらめて、当初の目的の大屋根リングに集中しましたwww というか、もはや並び疲れて並ぶのがいやんなったというところが本音です。最悪でも大屋根リングを間近で見たい!これだけはクリアしたい目標でしたのでw

リング内からも大屋根リング屋上にでることはできますが、せっかくなんで、エスカレーターを使いました。

大屋根リング屋上からみた景色はたぶん一生忘れないだろうと思います。こんなものを、木造でつくってしまうという技術力に感服です。

さて景色は堪能できたので、今度はどうやってできてるの?を観察しましたw

縦横で格子組のようにしていますが、貫通する梁の処理は「込み栓」のような働きをする金物で、この金物のナットを緩めれば簡単に貫通梁を抜くことができるので、解体の容易さも考慮されているようです。

梁も長くなるわけですが、短い梁を継ぐ形で接続プレートを入れてボルト締めされているようです。ボルト孔は埋木処理されています。

屋根面の母屋部材は、転び止めの金物での接合されていますが、屋根面は直行集成板(CLT)です。CLTと母屋の接合までは見えなかったんですが、構面力を維持するなら、かなり狭いピッチでボルト締めなんじゃないかな?と推測してます。

CLTについては、壁面として使われているところもありました。

このCLT壁を相互につなぐ鉄骨梁の設置がなされてますが、なんとなくこのCLT壁が短期的にでも耐力壁としての要素をもっているのでは?と思いました。CLTを間近で見れたこともうれしかったです。

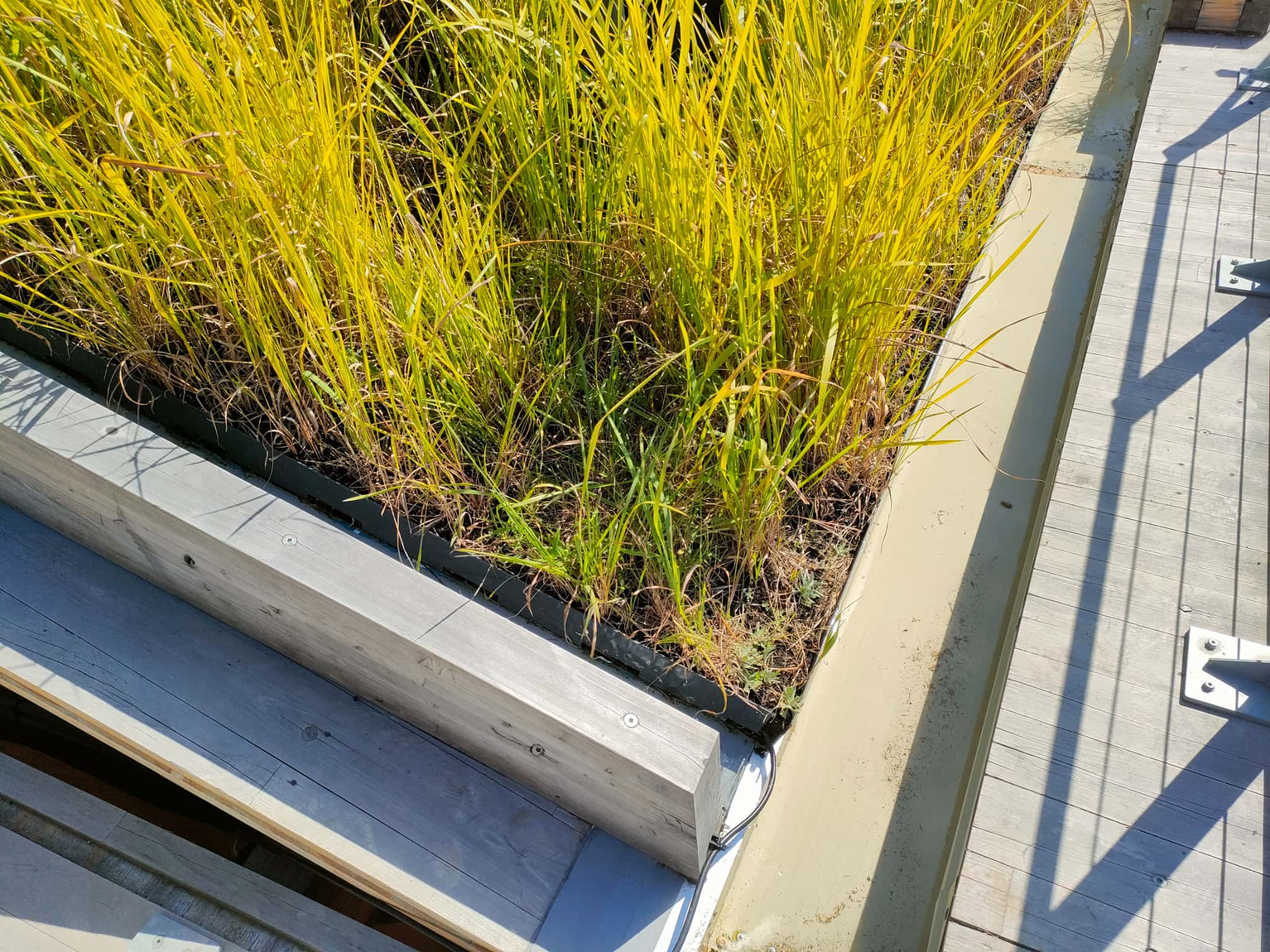

そして、屋上緑化ですが、以前、ブログでも取り上げた「たね屋」さんで使われていたような作り方がなされていました。

20万人の来場者で大屋根リングの混みあいもひどいものかと思いましたが、花火の前にはそれほど人はいないのでじっくりみれましたwww 本当に参考になりました!ありがとうございました!

というわけで、「ミャクミャク ぬいぐるみくじ」を引いて帰りましたw