アルアルシリーズですw 耐震診断では目視確認できるところは、くまなく確認することが大前提です。ですが、現実には天井裏や床下などが容易に見れる状態でないことが多々あります。もちろん改修前にはある意味「壊しててでも確認する」こともあるわけですが、一般診断では目視と類推ということになります。これを「一次診断」と説明させてもらってます。

さて、今回もこの一次診断でアルアルに出くわしましたw これですw

見た目立派な筋交いですが、なんか様子がおかしくないですか?w 以前のブログでもご紹介した「まさかの筋交い」ですw

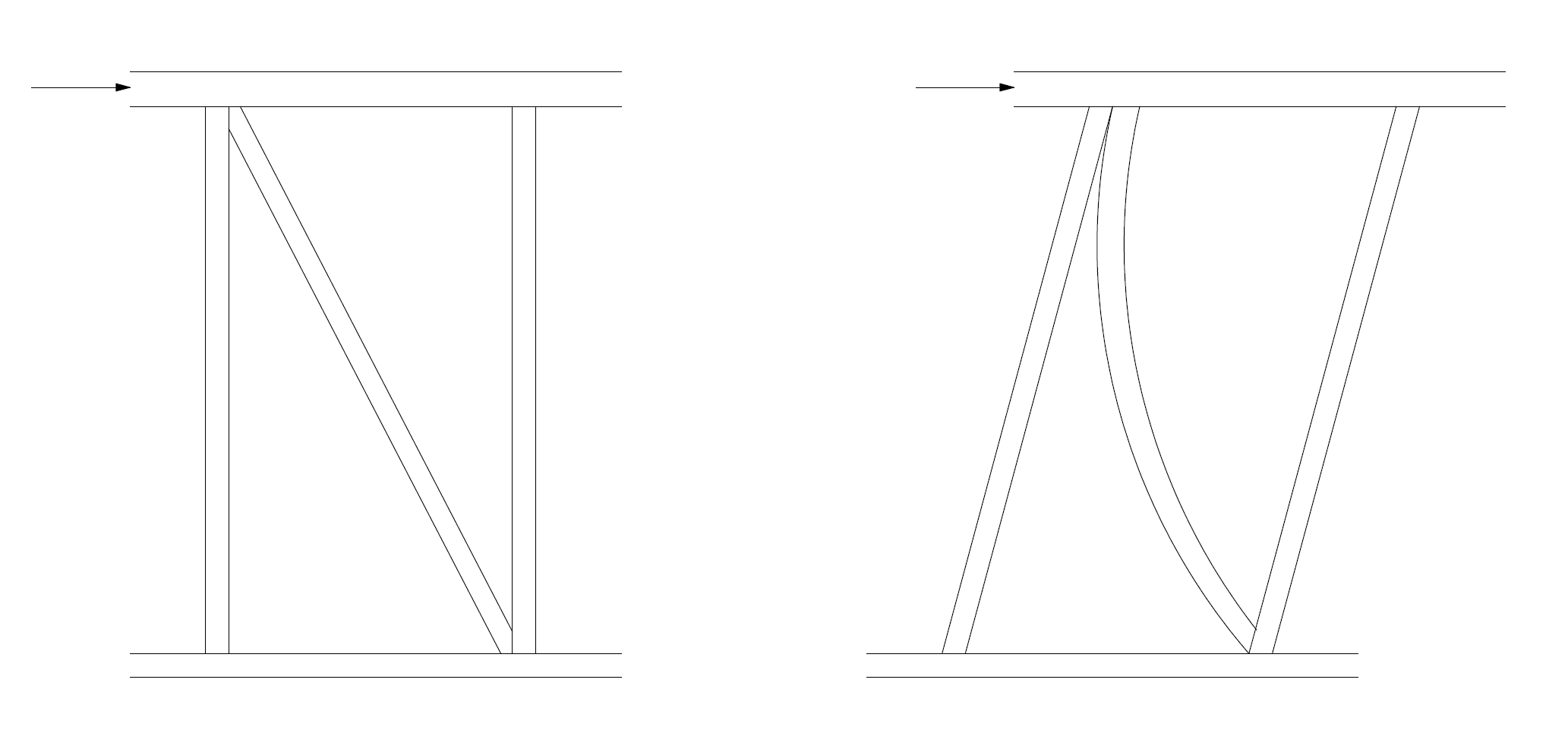

筋交いを立てて使うか、横にして使うかなんですが、そもそも筋交いは横から力をうけると以下の図のような変形をします。

正確には、このような変形のほか、横に膨らむような変形も発生します。これらを「座屈」といっていますが、そもそも、筋交いには、水平から加わった力が斜めにも分解されて加わってくるのです。

そうなれば、より変形の少ない恰好で材料を使うことが重要なわけですが、この指標となるのが、

「断面二次モーメント」

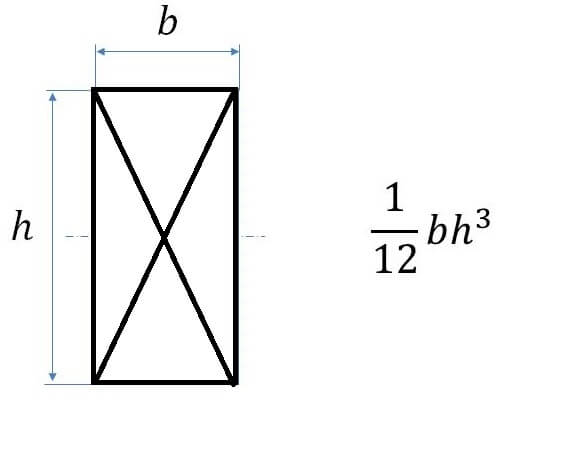

というものです。断面二次モーメントとは「変形のしにくさ」を表す数値ですが、これは形状によってかわります。筋交いは四角いものですので、この断面二次モーメントは以下の式になります。

○パターンA

幅bと高さhとする式なのですが、ここで重要なのは、あくまでも形状としての式ですので、短辺b、長辺がhとなるわけではないのです。では、「まさかの筋交い」ではどうなるか?といいますと、

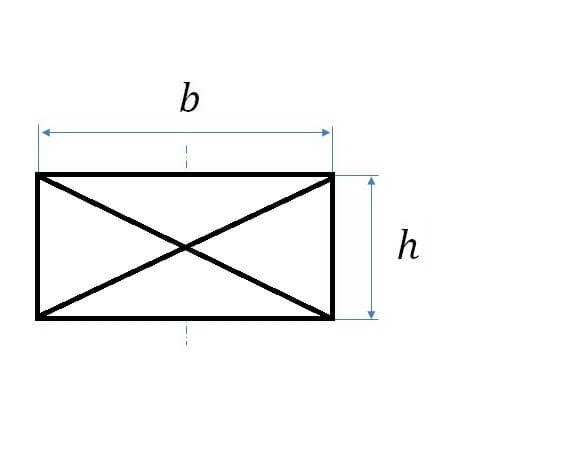

○パターンB

bとhはこのようになるわけです。このときの断面二次モーメントを計算してみましょう。一般的に福井で使われる筋交いは、

45×105

の寸法です。これは、3寸5分の「3つ割り」ということで一般化してます。法律や都会では、45×90となっていますが、福井ですと、45×90がないわけではありませんが、わざわざ作らせる感じになりますw

さて、それでは計算してみましょうw

パターンA = 4341093.8 mm4

パターンB = 797343.8 mm4

全然違いますwww なんと18%まで下がります。また、見付45mmですので、法で定めている「筋交いの強度」という意味合いでは、見付が90mm以上を要求しますので、

「筋交いとして認められない」

ということになります。当たり前ですw 変形のしにくさが18%しかないわけですので。

せっかく、古い住宅でも筋交いを入れているにも関わらず、そのときの大工さんの認識のズレや、それを指導監督すべきの監理者の怠慢がこのような施工を引き起こしたと言えます。おそらく、この工事をした大工さんが、若いころ習った「親方」とか「師匠」という立場の人に「このように習った」からだと思われます。残念ながら、これでは筋交いの効果を耐震診断では認めることはできませんので、

「筋交いはない」

として診断することになります。実は経験上、このような状況は、福井市北部で良く見受けられる状況です。診断で見つけると、もはや、

_| ̄|○

という状態です(泣)。診断としては「筋交いなし」で診断し、その上で耐震補強プランを作成することになります。