まぁ、イマドキ、3Dデータで打合せなんてのは特段珍しいことではなくなってきてます。国交省ではBIMの推進ってことで躍起になってますけど、正直、1990年代からPCで3次元せ設計していた者から言わせれば「今さら何言ってんの?www」って感じです。

この90年代における建築設計でのPC利用ってのは、結構批判的な意見も多く、CADで図面を書くなんていうと「線に味がない!」とか、「ワープロと何が違う?」とか、今聞けば「は?」な話しばかりでしたw まぁ、そういう批判的な人が多かったことも起因して、今の建築設計界隈で「CADの導入」が2025年になっても何だか一大イベントになってる会社が多いことも事実で、さらに言えば、それが「JWCAD」に代表される2次元CADが主流であることもwww

そもそも論、建築図面に限らず、形状、形態を伝える媒体として「紙」というものを採用する場合には、その表現は、二次元に限られます。それを工夫して、XY、XZ、YZ、などの面方向別に書くことで、第三者に情報を伝達するわけです。これは、ピラミッドの時代から変わらない情報伝達手法であり、2次元CADを利用するというのは、「紙」をPCなどのディスプレイに置き換えただけのことです。

でも、そもそも情報伝達を目的としてるのであれば、より精度高く、かつ、視認性がよい手法を採用したほうが間違いないわけですが、2次元で物を表現することを否定するつもりはありません。要するに、欲しい情報がXYなのか、XZなのか、YZなのか、どこの情報があれば簡単に理解したり判断できるか?が問題でしかありません。

例えば、「床の面積を知りたい」という場合に、わざわざ3次元で示さなくても見下げの2次元の図面があれば十分なわけです。天井を知りたいなら見上げの図面があればいいだけw 言い換えれば、欲しい情報をすぐに取得できればいいだけです。でも、それらの情報を集約して持っているのが「3次元データ」だってことです。

3次元データを真横に切ればXY、縦に切ればXZ、YZなわけです。言い換えれば、3次元データで物を表すデータを作れば、切る方向で見たい情報が見れるわけですので、めんどくさくないってわけですw

でも、世の中の設計界隈で3次元データへの評価はそうでもなさそうで、なんか、俯瞰的に見れることばかりを注目しているように感じられます。さらに、本来は、

「その3次元データを如何に加工して二次利用できるか?」

が重要でしかないのに、3次元データの整備ばかりを着目しているような気もします。まぁ、あくまでも感想なんですがwww

というわけで、弊社では、三次元CADでの設計を90年代から行っていますが、ようやく時代は、

「お客さんが勝手に3次元データを閲覧できる」

時代に到達いたしましたwww

実はついこの間までは、この3次元データを自由にブラウザで閲覧できるということについては、一定の制限というか、マシンパワーの問題もあって、かなり簡略化されたデータ閲覧しかできませんでした。画像的にも粗く、テクスチャがあっても表現はCGレベルには遠く及びませんでした。

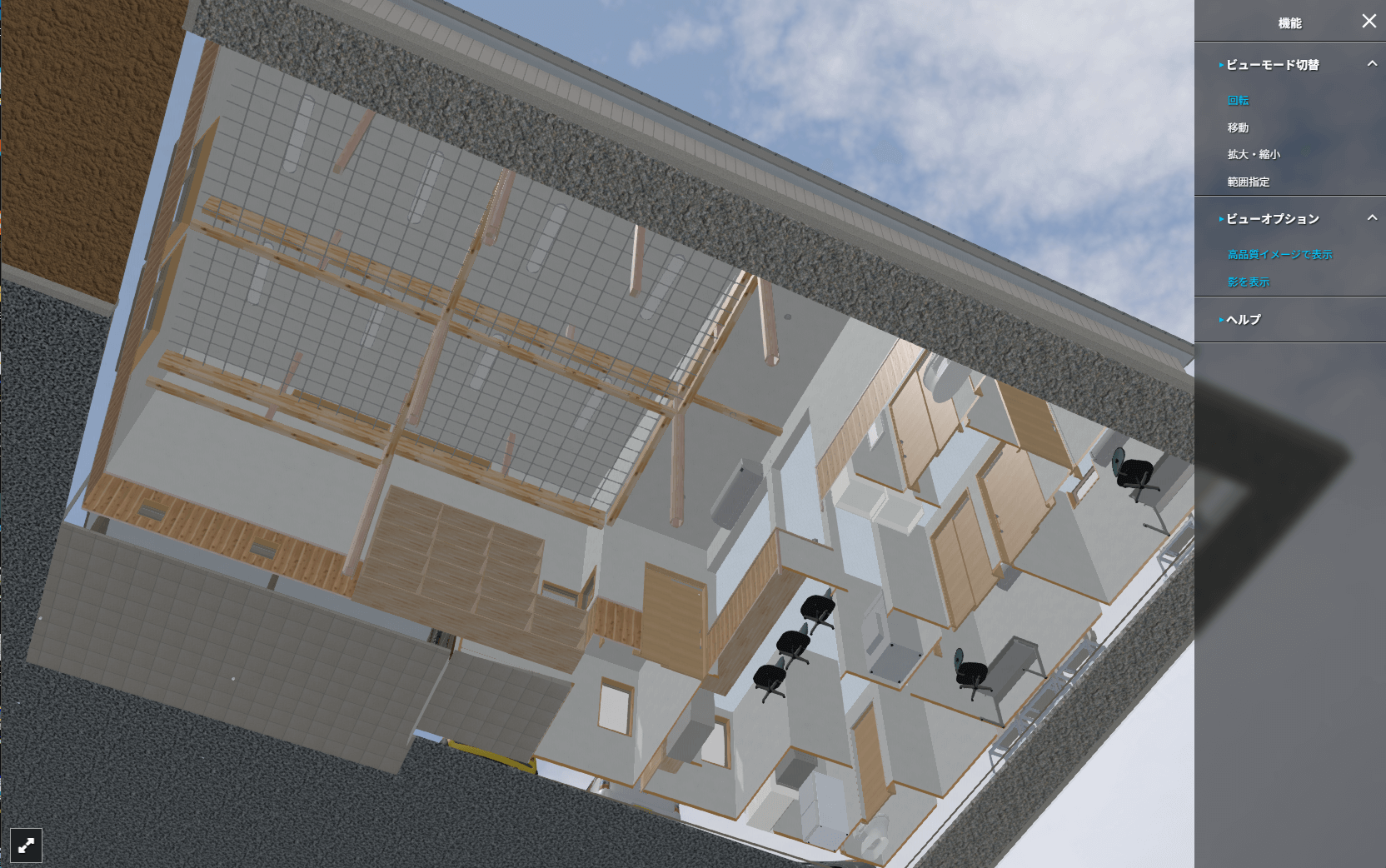

建築の打合せで、図面をお客さんにLINEやメールなどで送ることはよくある話しですが、3次元データをクラウド上に配置し、そこにアクセスすることでクラウド側のシステムを使ってブラウザで再生するってのが、弊社の打合せスタイルです。画像にアップしたような感じで、お客さんはご自分のスマホ、タブレット、PCでご覧になれますw

さらに、この3次元データは、

「お客さんに見せるようにプレゼンデータとして作っているわけではない」

ってことです。設計は3次元で行っているわけですので、これをXYで切れば平面図ですし、外からXZ、YZで見れば立面図ですし、その中間分部分できれば、断面図・矩計図ってな感じですw 言い換えれば、

「漫画じゃねぇよ?w」

ってことで、このまま構造図を書き上げれば、もう建てることができるレベルになるってわけです。

このお客さんへの公開を可能にしてくれているのが、福井コンピュータアーキテクトの「ARCHITREND Drive(以下ATDrive)」というシステムです。

最近では、LINEでお客さんに、

「データできたし、置いといたんで見てね☆彡」

っていう感じのメッセージとURLを流すだけの打合せが続いていますw それでも、やはり顔みて話ししないとダメなときもあるわけで、必要に応じてオフラインの打合せも行いますが、それ以前に下地の情報としてデータを公開してご覧いただいていると、オフラインの打合せもスムーズです。

話しを3次元データに戻しますが、3次元化する恩恵は、我々、設計者側や施工者側だけにあるわけではありません。設計の効率化、施工の効率化を言う人は多いですが、私は、発注者さんのメリットが最も大きく、重要ではないか?と考えています。はっきり言いますと、特に施工の効率化という部分では、別に2次元の図面でも全く問題ありません。現物は目の前にあるわけですので、あとはどこにどう配置したいか?だけの問題です。せいぜい、施工時の部材の干渉の問題が、設計時点でわかるから修正が効くというレベルでしかありませんし、むしろそれは設計者が施工者の視点で見ない限り修正などしませんwww

なんとなく、この「発注者のメリット」が置いてきぼりになってるのが、建築設計界隈での3次元化ではないか?と感じる次第です。