前回の#3に続きます。#4では地盤に関する内容を説明しますが、たいへん重要なので2つにわけます。

現場では、高さも出たことなので、地盤調査を実施しました。弊社では「原則2回」の調査を行います。これには理由があって、1回目は現況地盤での確認、2回目は地業工事を行った後の確認ということになります。一般的な工務店やハウスメーカーでも必ず地盤調査を行いますが、地盤調査の目的とはなにかわかりますか?これ意外と専門家でもわかっていない方が多いのです。また弊社では、原則として「レイリー波による表面波探査」を行います。この地盤調査方法については、次回のブログ#5でご説明します。

さて、地盤調査とは、地面の上に何らかのモノが置かれた場合、どの程度の重量までであれば土地の変形(この場合、沈下)が発生しないかということを掴むための調査です。これを「地耐力」といいます。ところが、単純に地盤の固い、柔らかいを調べる調査だと考えている専門家も多いのです。はっきり言いますが、地盤の固さというものがどこからが固くて、どこからが柔らかいのか?というのはだいたいでは話しができるかもですが、どの程度固いか、どの程度柔らかいか?は何かと比較する必要があるわけです。その比較になるのは、

「建物の重量」

でしかありません。要するに、土地の上に載る建物の重さに対して、しっかりその重さを受けて、土地が下がったりするようなことがなければ、地盤強度として問題がないわけです。まず、ここが第一のアプローチになるわけですが、多くの、特に住宅建築において、明確な建物重量を計算している事例は「極めて少ない」のです。この計算は「構造計算」を行わない限り算出することはできません。

建物重量を考えない状況で、地盤の良し悪しを判断するためには、どう転んでも問題ないレベルでの地盤強度があればいいという考え方になります。実は、これがほぼ一般的に行われている地盤に関しての評価でしかありません。ガチガチに固めれば問題がないという発想ですwww

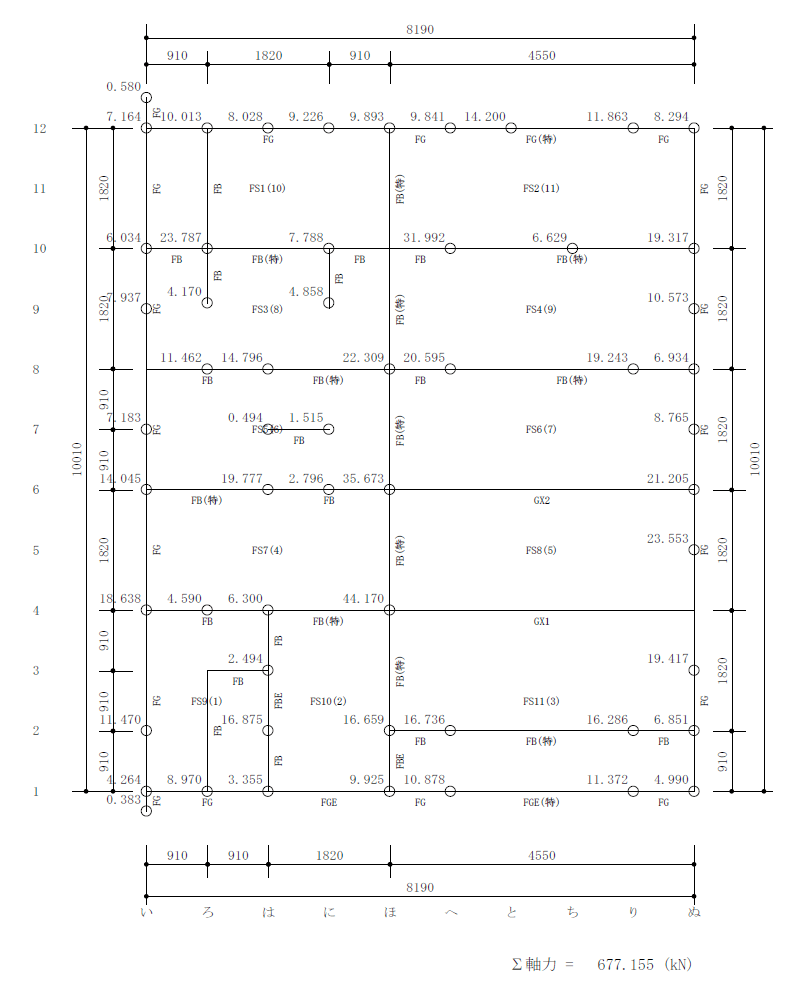

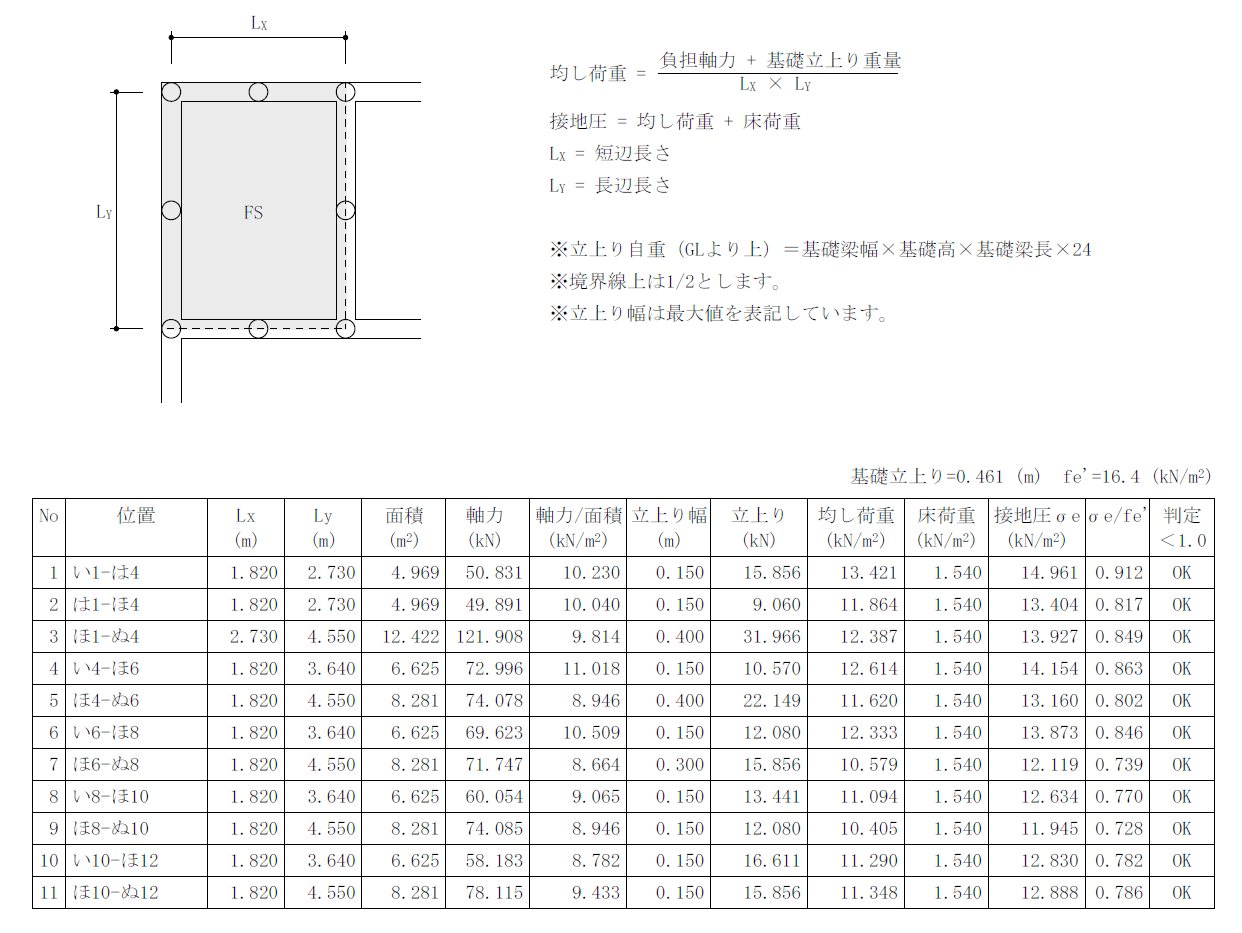

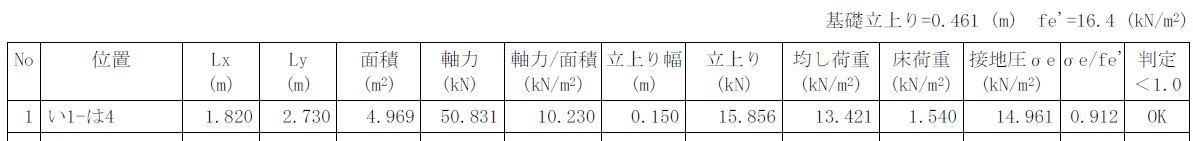

計算するとこんなことがわかってきます。以下の画像は、構造計算書の地耐力の評価の部分です。建物の重量が、1階基礎のどの箇所にどれくらいかかっているか?そして、その影響が「べた基礎」の「耐圧版」と言う板に面としてどのくらいの力として分布するか?を計算したものです。

ちなみに、この計算での現況状況の過程は、地面の強さである「地耐力」として20kN/㎡であるということを条件にしています。20kN/㎡は、一般的にさほど固い地盤とはいえません。軟弱とまではいきませんが柔らかい部類です。でも、上からの荷重については、例えば「い1-は4」のエリアであれば、積雪1mが屋根の上に載った状態で、14.961kN/㎡(長期積雪時)かかるわけですが、設計上、評価できる想定する地耐力は、「有効地耐力」といい、基礎の上に載る土の重さや基礎その物の重さを考慮して、

有効地耐力 = 地耐力 - 土と基礎の重さ

というものを算出するのですが、今回、想定地耐力を20kN/㎡としているので、べた基礎の根入れなどを考慮して、実際に地盤面が持つ耐力は、

地耐力 : fe = 20.0 (kN/m2)

底盤厚さ : d = 0.15 (m)

有効地耐力 : fe’ = 20.0 – 24.0 × 0.15 = 16.4 (kN/m2)

としています。この16.4と各部分の接地圧を比較して、

接地圧 < 有効地耐力

となれば、建物の重量によって地盤が下がってしまうということは「ない」わけです。言い換えますと、建物の重さがどのくらいかかるか?が分かれば、求める土地の強さも変わるわけです。重量が大きな建物であれば当然接地圧は増大しますので、より高い地耐力が必要になりますし、また、柱の位置などによっては、荷重が分散せずにどこかに集中してしまう結果になり、過剰な地耐力を要求する結果になりかねません。要するに「構造計算」を行っていない建物ほど、地盤に対して「無駄な備え」が必要になるというわけです。

当初想定する、20kN/㎡というのは、建築基準法の基準として、「建設省告示第1347号」というものにも定めがあります。この第一には、基礎の構造を地盤の地耐力に応じて基礎種別を選定するように定められています。

この規定で、原則として杭基礎にしなくてもよいレベルというのが、20kN/㎡というわけで、ここを一定の下限値として想定し、構造計算を行うことでさらに厳密にその想定でも大丈夫であるか?を検証するというわけです。

計算された数値が、現場状況と比較してどのような状況であるか?を判断するのが、「基礎地盤に対する評価」であって、計算してもいない建物重量で地盤の良し悪しを評価することなど、工学的に考えても「ナンセンス」なのです。