住宅・店舗・工場や事務所などの建築を行う際には、「建築確認申請」というものを提出し、計画している建築物が「建築基準法」に適合しているということの審査を受ける必要があります。そして確認申請の審査が終了しますと、以下のような「建築確認済証」というものが、審査機関等より発行されます。

この「確認済証」が発行されたということはどういうことを意味するか?といいますと、

計画された建築計画の内容について、第三者機関が建築基準法に照らして審査したところ適法であることを「確認」した。

ということです。よろしいでしょうか?ここが重要です。

「確認」した。

ここです。実は、専門家でもこういう表現を使ってお客さんに説明したりします。

「まだ許可がおりてないので着工できないのです。」

はっきり申し上げますが、このような説明を「確認申請」を行っている際に文言として説明する業者は信用してはいけません。少なくとも、法的な手続きのなんたるかを理解している業者ではありません。

理由は、

「建築確認」は、建築計画内容に対する「確認」であって「許認可」ではない。

からです。これは原則論になりますが、自己所有している敷地、あるいはなんらかの借地権を有する土地に、建物を建築することは「自由」なのです。ただし、その建築計画が建築基準法という法律に照らした場合に、しっかりと一定のルールに従って計画されているか?という「審査」が必要になるというだけのことです。一定のルールというのは2つあって、

・建築物の「存在」に関する社会的影響(集団規定)

・建築物を利用運用するにあたっての安全性、衛生性、耐久性に関する影響(単体規定)

という枠組みになっています。そして、確認申請というのは、

第三者に建築計画の法的妥当性を審査してもらう。

ことにすぎないわけで、それを審査した人から「許可」をもらう行為ではないのです。何度も言いますが、建築行為自体には「許可」など必要がないというのが原則なのです。

ところが、なんらかの「公益的な事情」で建築行為を一定程度「制限する」必要があるときがあります。近年では「災害復旧」を迅速に進めるための立ち入りを禁止するために建築行為を禁止するというのもあるようですが、平時においても、乱開発を禁止したり、農業振興関係で農地の確保を目的として土地の利用方法を制限したりすることがあります。

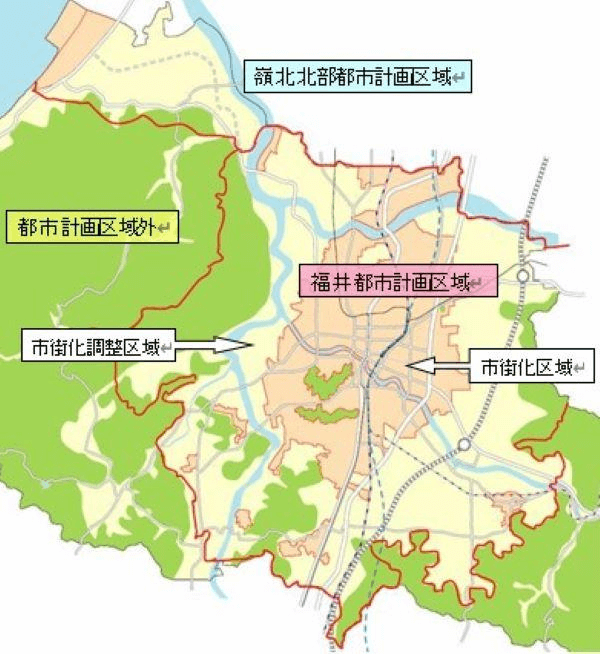

このような場合、都市計画法上で、「市街化調整区域」という地域を設定して、建築行為等を規制することが行われています。以下は福井市の事例です。一般的に、建築行為に対して制限を受けないのは、「都市計画区域」と「都市計画区域外」となります。ですが、この内外の間には「市街化調整区域」というものが定められています。この「市街化調整区域」は文字通り「市街化することを制限する」という意味です。福井市のホームページでは結構わかりやすく紹介されていました。

この「市街化調整区域」での建築計画は、原則として「禁止」されています。禁止です。つまり建築行為ができないのです。ところが、地図を見ればわかりますが、この「市街化調整区域」内が広範囲であって、そこには住宅や店舗、工場、事務所などは建築されています。「禁止」なのになぜ建築できるか?といいますと、それは、

建築許可をもらっているから。

なのです。一般的には「開発行為許可申請」というものを行います。許可の申請です。従って、審査は法適合はもちろん、その建物がなぜ必要なのか?ということも含め。建築物が社会的に与える影響も審査し、一つ一つに対して「許可」、「不許可」を判断していくことになります。

「開発行為」と聞きますと、大規模な土地造成を思われるかもしれませんが、「市街化調整区域」においては、たった数㎡の田んぼを埋め立てるとしても、「土地の形質変更(使われ方や状況が変わること」に当たりますので、面積的な緩和などありません。(※市街化区域では1000㎡以上の造成等については開発行為申請が必要になります。面積で許認可の必要性が変わります。)

さて、実は、この「開発行為許可申請」と「市街化調整区域」の件ですが、そこに暮らされている方は非常に多いですし、建物を持たれて業務を行っている方も多いです(あたりまえですがwww)。ですが、そこには「許認可」というものが存在しているということを知らない方は非常に多いのです。住宅レベルであればハードルは低いのですが、事業所などでは結構、しっかりと理解していないと後々ややこしくなることが発生します。その2からはちょっと「許認可」という側面がどういう意味を持つのか?ということをご紹介します。