アルアルシリーズですw 耐震改修では壁を壊して見ることが多いのですが、いわゆる「開けてびっくり」なことにしばしば遭遇しますw 特に「設備」がそのびっくるの原因だったりしますw

設備屋さんが住宅建築で配線や配管などのルートを、すでに想定されたパイプシャフトなどの空間で仕事をするということは、現在のような複雑化する設備構成ではあることですが、昭和56年代より以前で電気屋さんや水道屋さんのためにルートを確保するような建築を執り行うなんてのは、余程、大きな家で設備満載な住宅でなければないわけですw ぶっちゃけ、今の建築様式でもしっかり設備ルートを設計に盛り込んでるような住宅設計なんかやってないと思いますwww なので、今でも、勝手に梁に穴を開けたり、梁を切り欠いたり、筋交いが邪魔だといって途中で切っちゃうとか平気でやっちゃったりますw これらについては、いろんな判断がありますが、個人的には「設計が悪い」って思ってますw 設計って別に構造体をどう作るとか、間取りをどうするとか、外観をどうするとかそういうことだけじゃなくて、計画している建物がきっちり出来上がることを目的にしているわけですのでw

さて、話しを耐震改修に戻します。まぁ、住宅の設備ルートなんていうのは「簡易なものが多い」という認識でしたw 中空の壁の中を配線が走り回り、給排水の配管も同じように壁の中にあるだろうという感じです。2階に水廻りがなければ給排水が上にいくことはありえませんので、電線だけ考えればいいわけですが、「線」ですので、構造の隙間に通していくことは全然問題ない「はず」ですwww

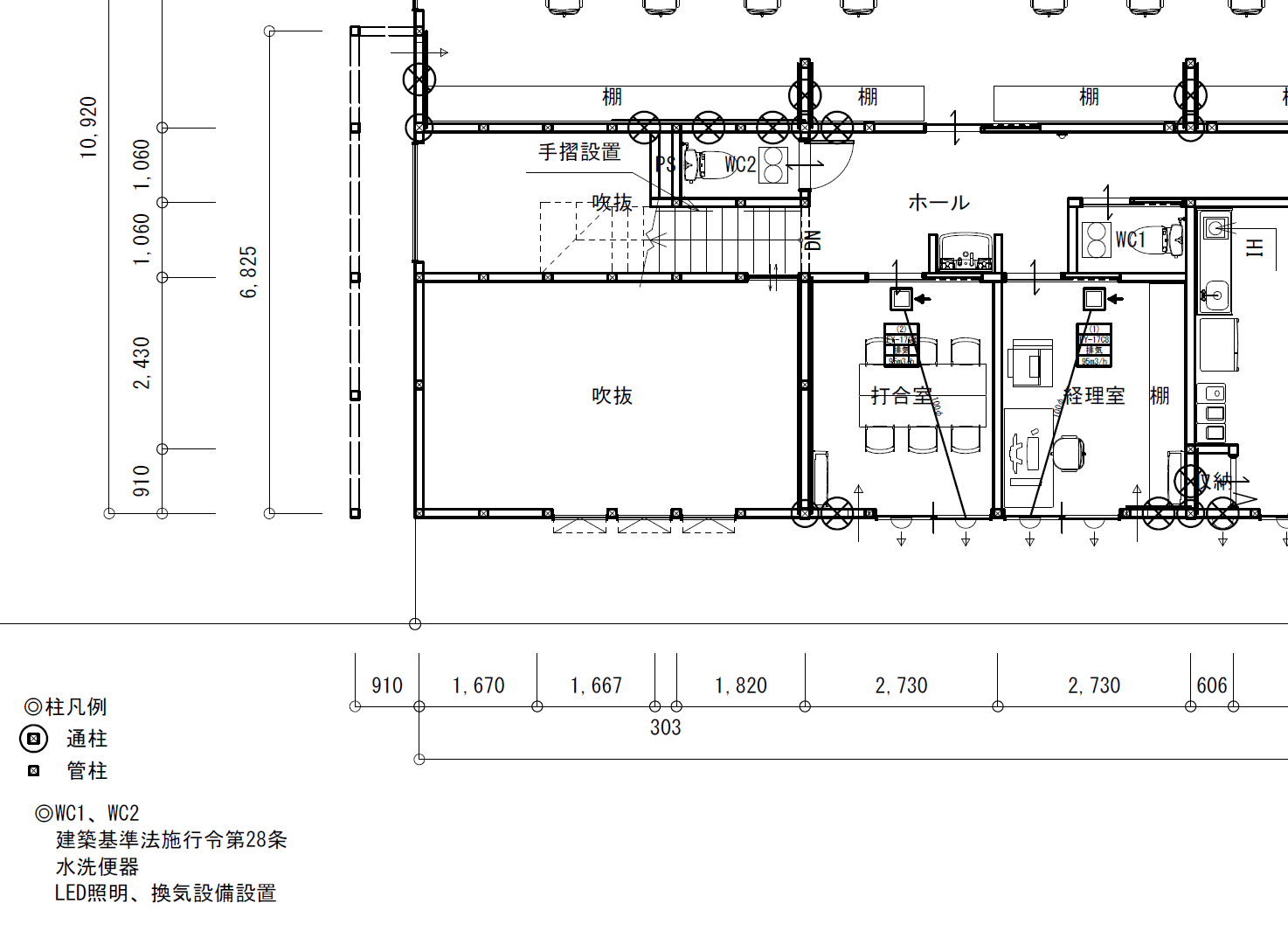

この画像は廊下部分ですが分電盤があります。分電盤があるってことは、この盤面の裏側からは外部からの引込み幹線や各室への配線回路がひしめき合う状態だと推測できます。でも、所詮「電線」ですので、自由に右や左に振ることができるでしょうし、盤面を左右に移動することで筋交いなどの配置にも問題はないと考えましたw

が!

壊して見ますと・・・・・

なんと、外部からの幹線が配管によって分電盤に導入されています!さらに、

電話線ですw これも配管で導入されてます。一般的な作り方としては、電柱から直接引込みをして壁を通して屋根裏をつたい、所定の分電盤や電話位置に配線を引き回すことになりますが、このように土台から配管を出しているということは、これらの線が、外部にポールを建て、そのポールから地面下を配管で通ってきて、宅内に立ち上がるというルートをとるわけです。

確かに、このやり方ですと、電柱からダランと線が家に伸びるわけではありません。ポールで一旦受けるでことですっきりとした外観イメージになります。ですが、そこから線が露出で地面に埋められることはありえません。配管を通して管の中に電線が通ることになります。しかもその管は「鉄管」ですw

現在は、この配管を鉄管ですることは防火上の問題がなければほとんどありません。「合成樹脂製可とう電線管」というものを使います。

電線を保護する目的と、そのルートを自在に設定することができるので非常に便利なわけですが、昭和56年以前にはなかったわけですw それで鋼管が使われることが一般的だったわけです。

この壁面の改修では、筋交いを入れることや壁を復旧することよりも、この配線関係のルートを影響なく改造していくことが重要な工程に「なってしまいました」w