ちょっとタイトルが過激かもしれませんw 新築やリフォームなんかのご依頼を受けるのと同じレベルで「耐震改修工事」をご依頼されるわけですが、意外と「どこも受けてくれない」というようなご相談を数多く受けます。実は、これには理由があって「耐震改修工事」というものが、一般的な工事とはちょっと違うところがあるからです。

まず、「耐震改修工事」を行うためには、どのような耐震補強を行うべきか?ということを検討するために、現状の調査と、その結果に対する補強方法の策定が必要です。これができるのは、耐震診断・補強計画を立案するための資格取得者でなければ原則としてできません。原則と書いたのはちょっと理由があって、本来は建築士資格を持っていればできるのですが、「補助金取得」となると「診断士資格」は要件に加わるためです。正直、診断士の資格がない建築士に、耐震補強計画の立案は難しいと思います。なぜなら、耐震補強計画はそのまま施工方法の検討に直結するためです。

また、調査時点でもちょっとした問題があります。以下、以前のブログでもご紹介させていただいた内容です。

建物内部をすべて明らかにするような解体工事が先行されていれば、詳細な部分まで調査はできますが、一般的には居住されている状態での調査になりますし、あちこち壊して内部確認するようなことはできません。したがって、調査は目視が原則となりますので、見えなかった部分については「類推」するしかありません。でも、例えば、目視確認できないけど、普通はここに「筋交い」が入ってるんだけどな?という印象だけで、筋交いがあるとして判断することはダメですw 原則としては、「ない」として判断するわけです。そして、これらは「当初診断」として、耐震補強箇所の「あたり」をつけるための調査でしかありません。

この「耐震補強箇所」の「あたり」をつけた結果として、工事費の「概算見積」を作成するわけですが、耐震改修を希望される方は、この概算見積を見てご自身の予算に合うかどうか?を検討するということになります。実は、ここまでが、

「耐震診断・補強プラン作成補助」

として補助金によって賄われる部分なのです。

そしてここからが重要なのですが、概算見積がある程度、思惑に近いということになり、

「耐震改修工事を行うことを決める」

ことで、今度は「詳細調査」に入るわけです。詳細調査となれば、当然、床下をはい回ったり、天井裏をくまなく確認することで、「柱の位置」、「筋交いの配置」などを確認していきます。この時、基礎の存在や、梁の存在も確認していきます。お客様の許可があれば、一部壊して確認することもあります。できるだけ現況状況を正確に確認することが「詳細調査」では求められます。

そして、当初診断時と、筋交いなどの耐力壁の内容に違いがあるか、梁や基礎がないことによって、耐力壁として認められないところがないか、などを再診断していきます。その診断を元に、再度、補強プランの妥当性を検討します。

この時、梁や基礎を追加することで耐力壁として増強させることが必要であればその施工方法を、また、間取りの変更などを含めたリフォーム工事と併せて耐震補強も行うのであれば、リフォーム工事内容と連動できるような補強方法を検討したりもします。

まずご理解いただきたいのは、過去に耐震診断と補強プラン作成を行っているからといって、そのプランで改修工事などできない、ということです。診断した人がどの程度まで調査したかも定かではありませんし、そもそも、その調査結果が「類推」を踏まえている場合もあれば、その類推自体を検証しなければなりません。

また、よく現場で言われることが、

昔リフォームしたときに、大工さんがちょっと補強しておくといって、筋交いを入れてくれた。

というものです。はっきり言いますが、なんの計算もせずに、見ただけでここに筋交いを足すことが補強になるわけがありません。それは、単なるリップサービスでしかありませんし、そこに筋交いがあってくれたほうが都合がよかっただけかもしれないのです。逆に、筋交いを入れることで、建物の壁の存在バランスが崩れ、かえって耐震性を損なう場合があるのです。

つまり「耐震改修工事を行う」というのは、

・診断士(あるいは建築士)が改修計画を立案し検証した施工計画

・その施工計画に基づき施工されているか?の監理

この2つが絶対に必要になります。最近、リフォーム業者が、室内リフォームを行う場合に、この「耐震性」というものを持ち出し、プチリフォームならぬ「プチ耐震改修」を手掛ける事例もあるようです。やるなら「プチリフォームだけ」にしてくださいw 有資格者が監理を行わない耐震改修などはありませんので。

さて、耐震改修工事は面倒なのか?という側面に話しを戻しますと、結果として、

・有資格者が監理しなければならない。

・当初計画通りの施工が原則必要。

という部分が、すべての建築業者にとっては結構ハードルが高くなるわけです。そこにさらに補助金申請となりますと、さらに輪をかけて面倒になります。補助金申請が面倒なのは、

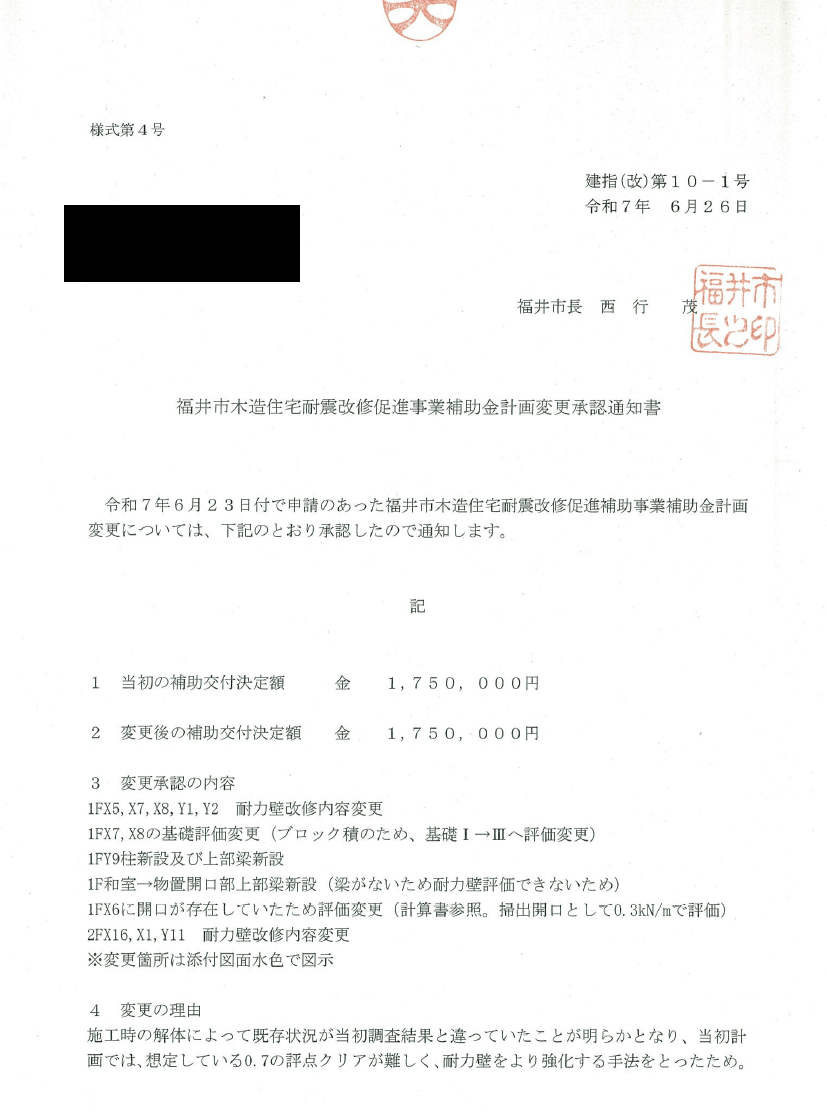

「当初申請時点と内容が変わった場合には変更計画承認を受けなければならない」

という部分です。数多くの耐震改修工事を行ってきましたが、申請時点と変更がなかったという物件は非常に少ないです(一桁台ですw)。

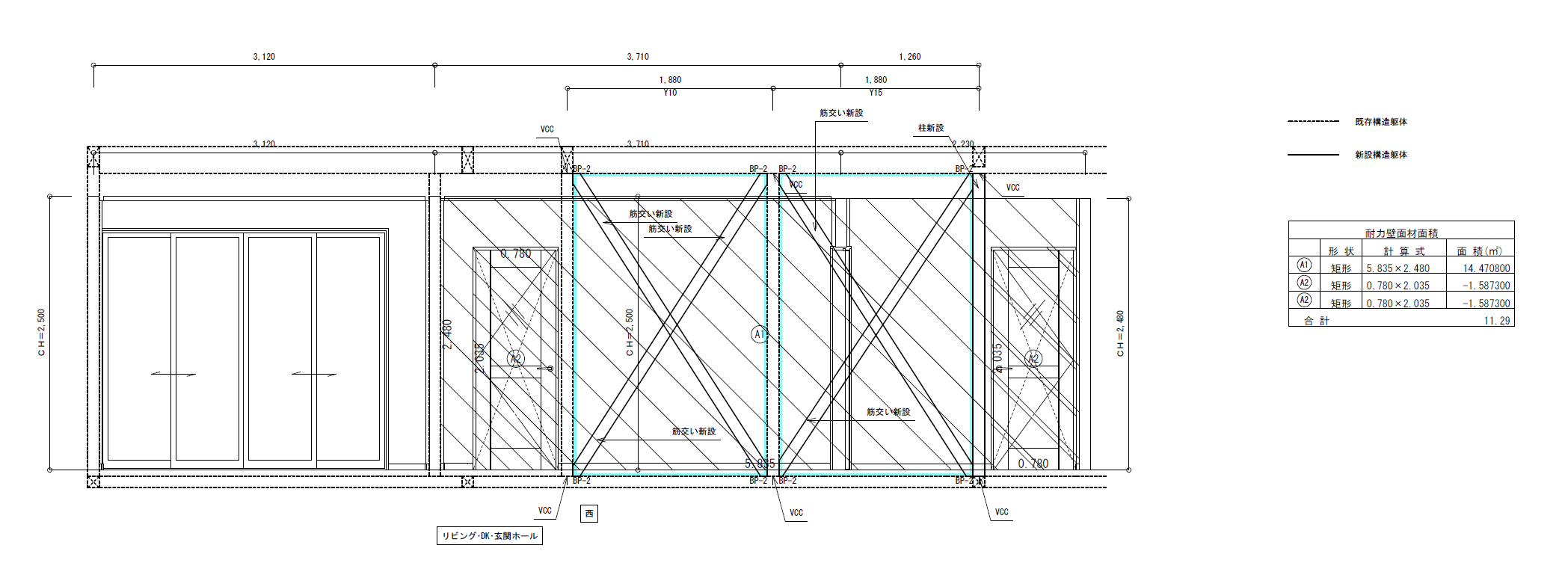

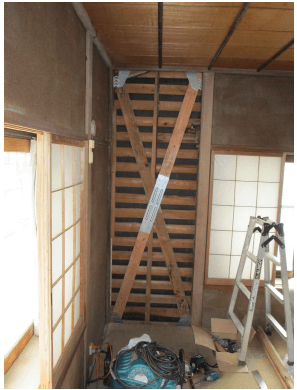

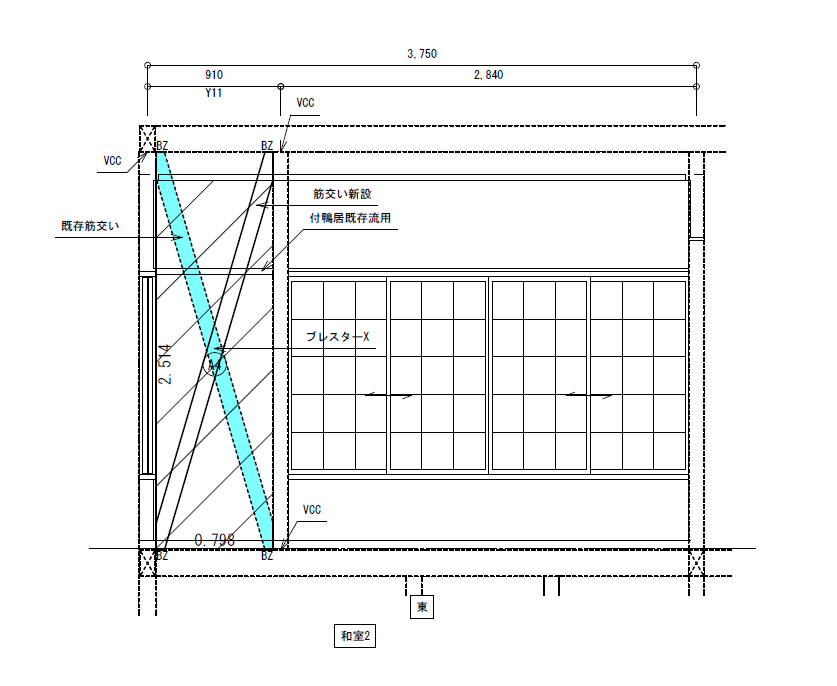

例えば、以下の画像は和室の壁の補強ですが、建物全体が土壁となってましたので、そこに筋交いをダブルで配置し強化する計画をしていました。そこで土壁をおとしてみますと、その土壁の中から見事に筋交いがでてきたのですw

こうなりますと、当初、筋交いをダブルで配置する申請計画ですので、筋交いが1本減ることになります。すると、耐震改修工事補助申請で申請した「耐震改修工事に係る経費」というのが「筋交い1本分減る」ことになります。そうすると補助金申請としては「計画変更承認」を受ける必要があるわけです。

また、「基礎がある」としていた箇所に基礎がないことがわかったり、その基礎がブロック積であった場合には、その耐力壁の強度評価が変化しますので、当然、評点にも影響が出て、評点が変わります。これも同じく変更承認が必要になります。

変更承認の申請をし、内容が精査され承認されると通知書が発行されます。

原則として、この変更申請が「承認される」までは工事は中止となりますw

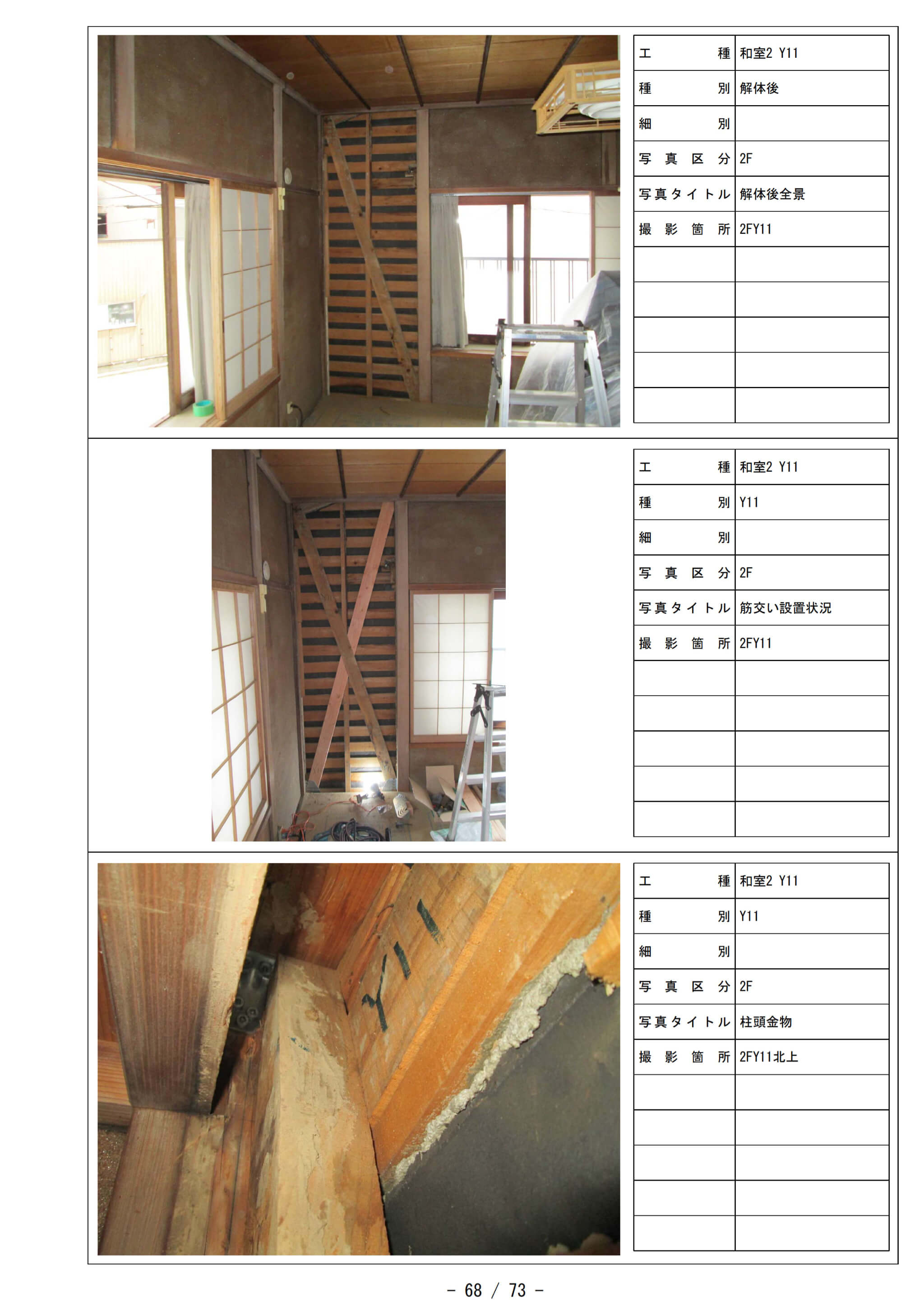

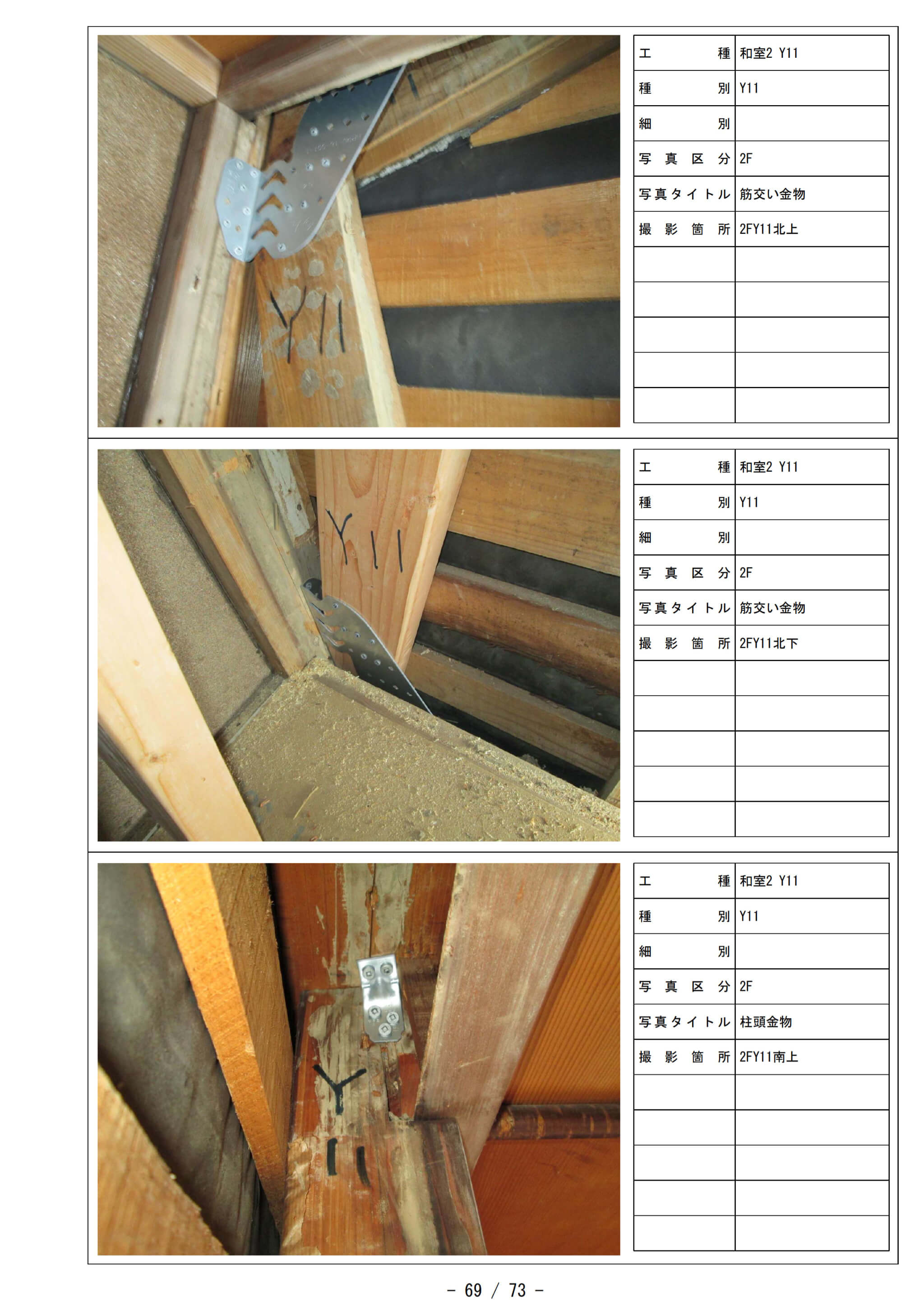

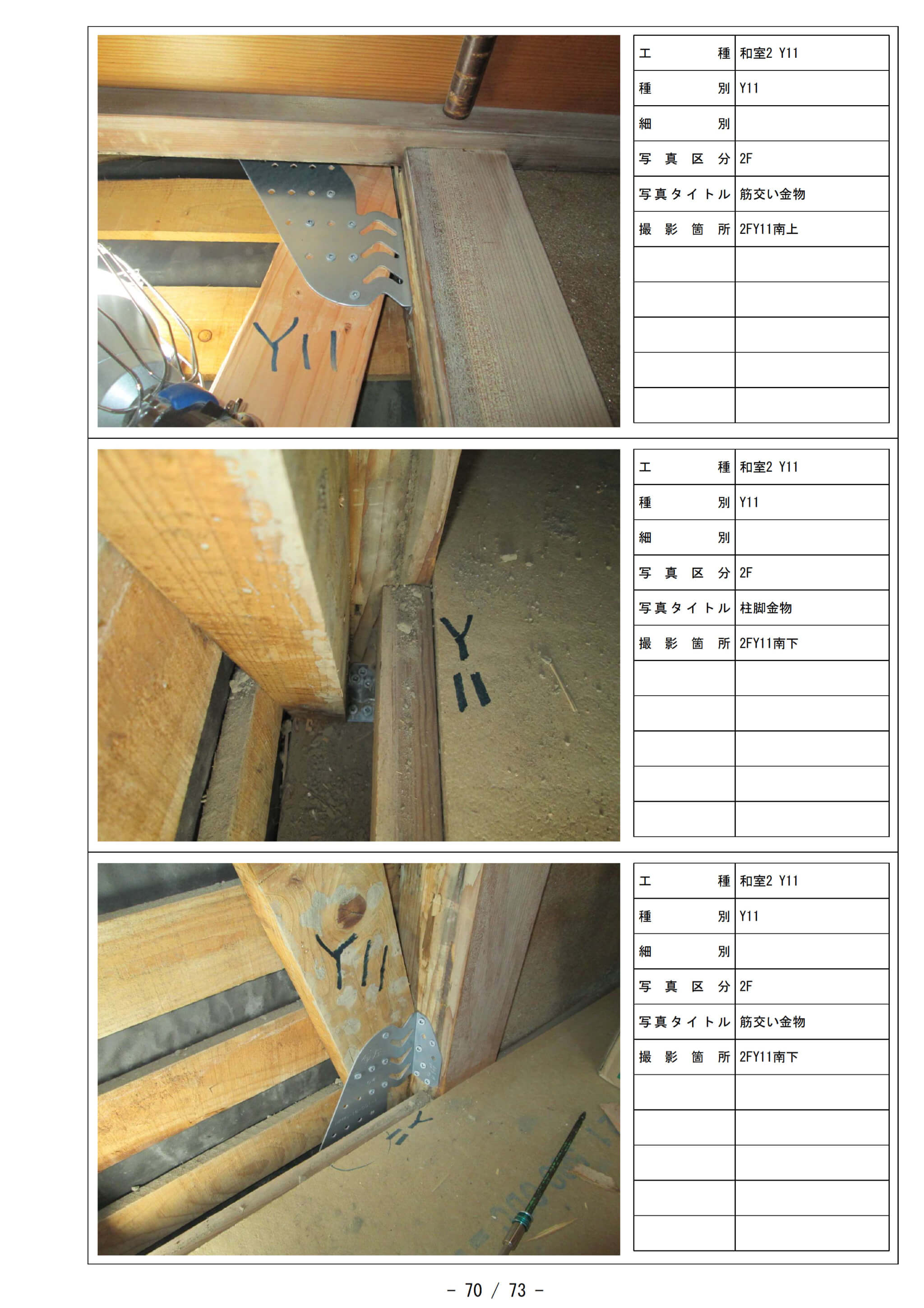

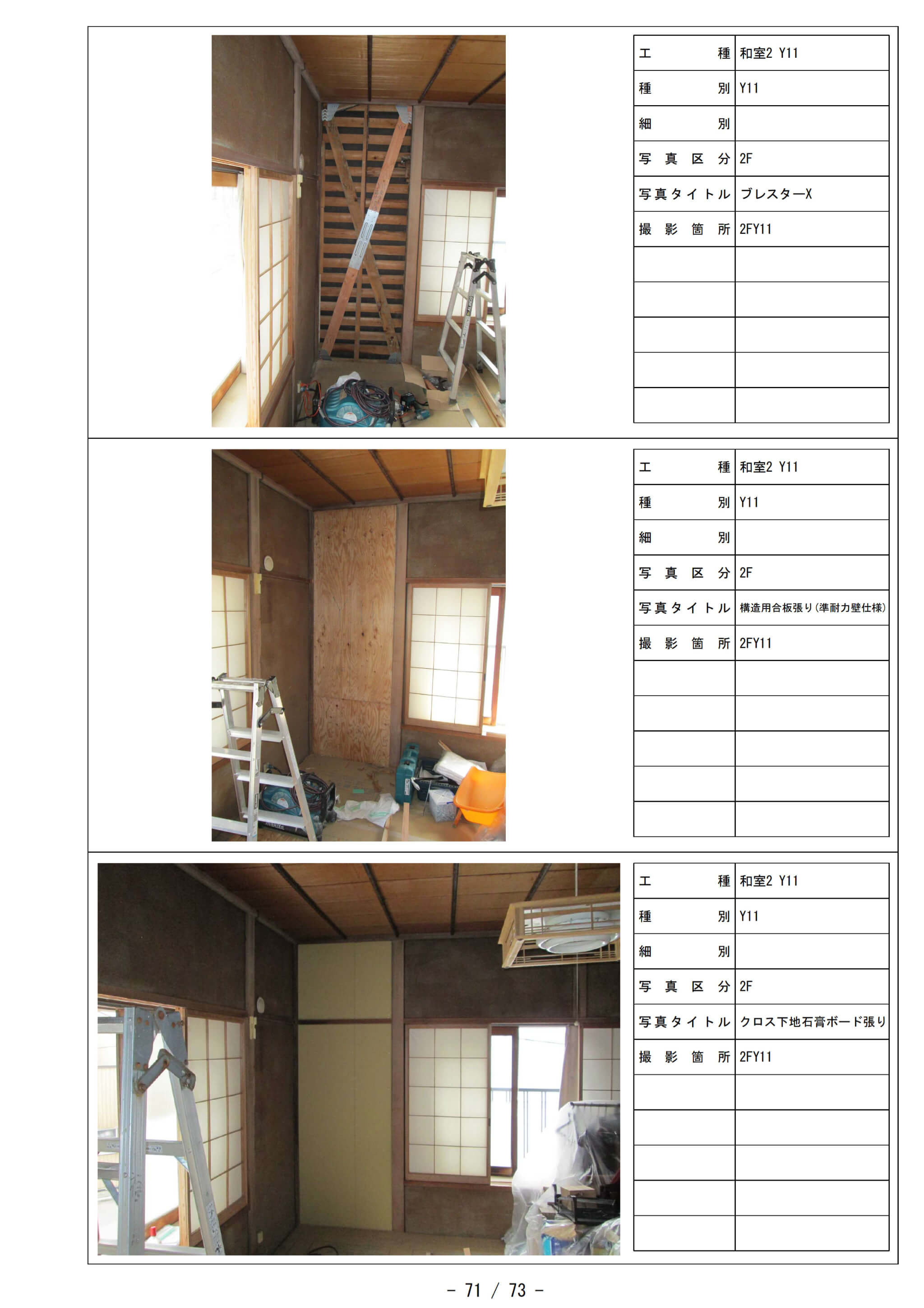

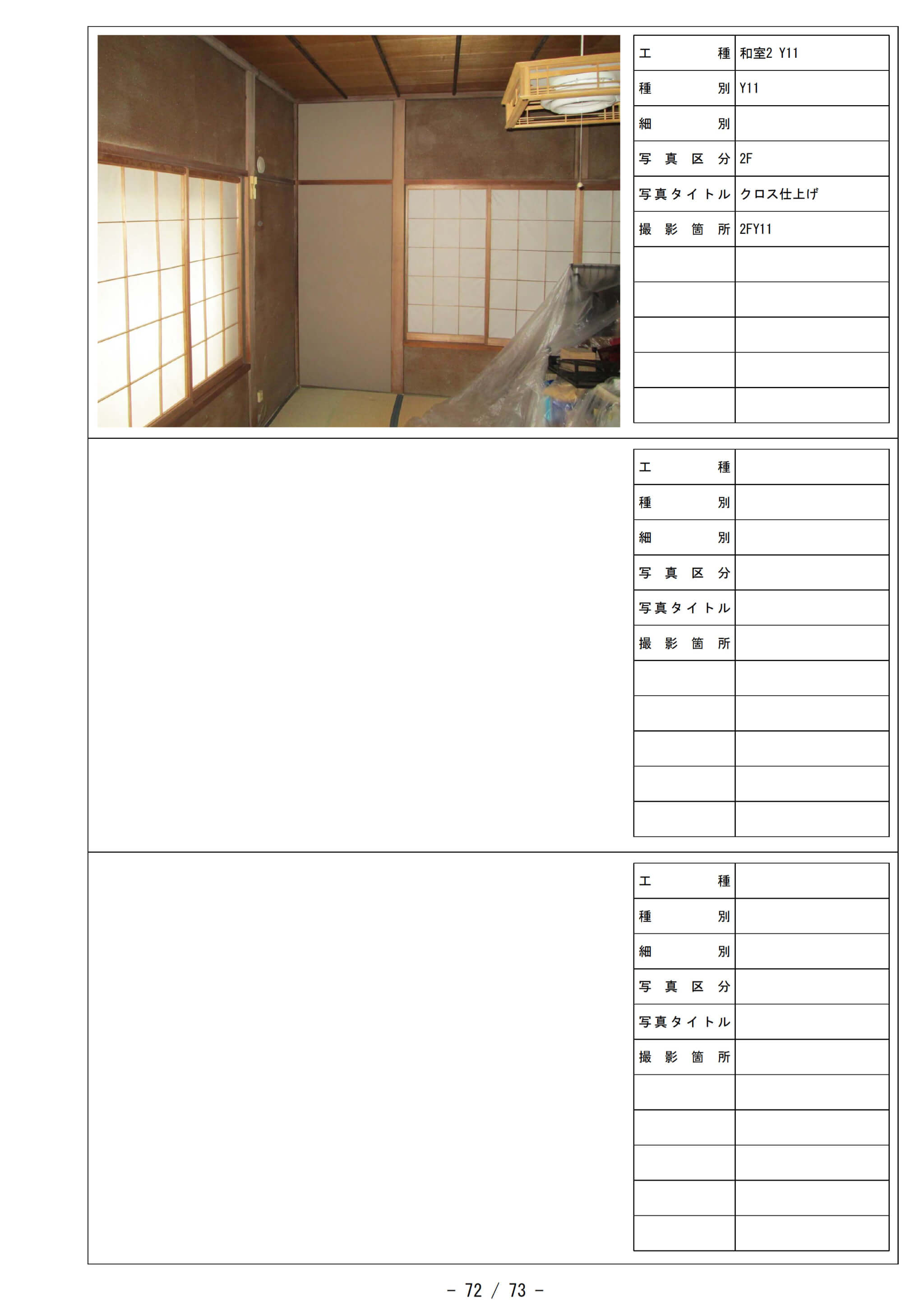

また、補助金を受けるためには、申請した際の施工計画(変更後の施工計画でも)と実際の工事記録が合致しているかどうかが重要になります。その際に必要なのが工事写真記録です。例えば、前出の画像の箇所では、以下のような写真が必要になります。

これらの写真は、すべて、同時に提出する施工見積明細と合致してくる必要があります。耐震改修工事として、補助を受ける対象として、

・壁解体

・筋交い等設置

・金物設置

・仕上げ下地復旧

・仕上げ復旧

としているのであれば、それらの項目に対応する「写真」が全て必要になります。これが申請時(あるいは計画変更時)に提出した図面と「差異」がないことが審査されるわけです。以下が提出した図面です。

例えば、右下の柱に「VCC」と書かれてますが、これに対応する施工写真が必要になりますが、もし無いとすると、

壊して写真を撮ってこいw

ということも出てきます。また、補助金ですので、会計監査の対象になります。これがやっかいで、直接、我々業者に事情聴取されることはほとんどありませんが、市町の窓口担当者は、会計監査で指摘を受ければ問題ないことを説明しなければなりません。窓口担当者は、ある程度、建築的な知識や経験があるので、図面から様々なことを類推することはできますが、会計監査する側は「ど素人」ですwww

なので、類推するようなことはもちろんしませんし、できませんw 書かれていることをそのまま審査しますので、例えばVCCと書かれた金物の数が見積で23個となっているものが、図面はともかく、写真で23個確認できないと指摘が入りますw 一個、200円くらいの金物一個で詰められても困るんですが、これが「補助金に対する監査」ですので、当然、申請時の確認は厳しいものになりますし、補助金請求の際の実施資料の提示は吟味されるわけです。

こういった、補助金を利用した耐震改修工事では、設計や工事意外での労力がかなり必要になります。こういう部分が「耐震改修工事は面倒」というイメージを作っているのでは?と思います。もちろん、これらのことは、「慣れれば」どうってことないのですが、それでも書類作成に1週間程度は要しますので、結構たいへんなのです。

が、床下全体をはい回ったり、天井裏をくまなく調べつくすようなことを、工事を行うかどうか未確定な状況で行うことは